グラチャンの時代――ヤンキー文化の興隆(1971年)

よくわかる 自動車歴史館 第49話

日本グランプリの中止で生まれたスポーツカーレース

日本で本格的なカーレースが始まったのは、1963年の第1回 日本グランプリからだ。前年に開業したばかりの鈴鹿サーキットで行われ、20万人を超える観客を集めた。ヨーロッパのスポーツカーも参加したが、多くはほとんどノーマルのままの市販車だった。中にはナンバー付きのクルマもあった。手探り状態で始まったイベントだったが、3つのクラスで優勝したトヨタがそれを販売促進に利用するのを見て、他メーカーもレースの重要性に気づいた。翌年からは各社がワークス体制で取り組み、開発競争に熱が入った。

1966年の第3回からは富士スピードウェイに舞台を移し、プロトタイプレーシングカーで争われるようになった。プリンス/日産、トヨタ、ポルシェなどが大排気量のマシンで参戦し、日本のレースシーンは大きな盛り上がりを見せていた。しかし、1970年になると、トヨタ・日産が排ガス問題に専念するとの理由で不参加を表明し、グランプリは中止になってしまう。

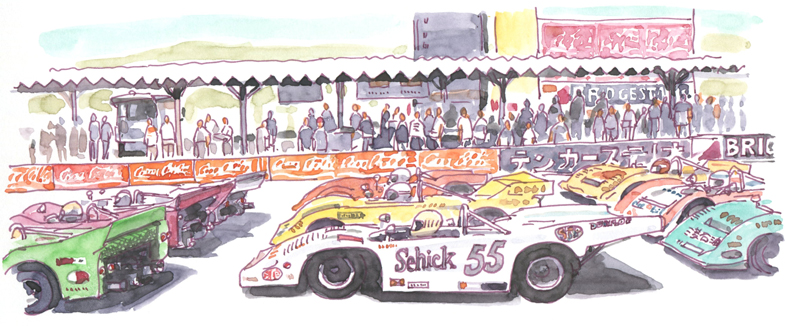

目玉の大会を失った富士スピードウェイは、新たなイベントをたちあげる必要に迫られる。1970年に2回開催したスポーツカーレースが、格好のモデルとなった。9月の「フジインター200マイル」では、イタリアから最新のフェラーリ512Sを持ち込んで走らせたことで、多くのファンを引きつけた。これをシリーズ化し、年間チャンピオンを競うイベントに仕立てるのである。これが「富士グランチャンピオンシリーズ」で、“グラチャン”の愛称で親しまれた。

1971年4月25日、「富士300kmレース」でグラチャンが開幕した。6kmのコースを50周で争うレースである。ポルシェ908/2や7リッターエンジンを搭載するマクラーレンM12などのレーシングカーから、日産フェアレディ240Z やホンダS800の改造車までが混走した。

生沢 徹、高原敬武、風戸 裕などのドライバーが、プライベートチームを作って参戦した。それまでレースは自動車メーカー主導で行われていたが、実力を見せればスポンサーを募ってレースができるという環境が作られたのだ。

事故と石油危機で逆風にさらされる

ワークスドライバーたちは、前座のツーリングカーレースに出場するしかなかった。1.3リッターを境に「スーパーツーリング」と「マイナーツーリング」にクラス分けされ、日産スカイラインGT-Rとマツダ・サバンナRX3 、日産サニーとトヨタ・スターレットなどの対決が見られた。前座とはいえ実力のあるワークスドライバーたちが乗るのだから、迫力のある戦いに観客は魅了された。

しばらくすると、グラチャンに出走するマシンに変化が表れる。シェヴロンB19とローラT212という2リッターレーシングカーが速さと信頼性を見せつけ、旧型のマシンは淘汰(とうた)されていった。それほど高価ではないこの2台のおかげで参戦のハードルが下がり、多くのプライベートチームがレースに出られるようになったのである。ワークスドライバーたちもメーカーの許可を得てグラチャンに出場するようになり、シリーズは活況を呈していった。

2ヒート制を導入するなどしてレースをショーアップし、レースクイーンが戦いに華を添えた。テレビ放映もされ、順調に人気は高まっていくように見えた矢先、グラチャンは相次いで逆風にさらされる。1973年の最終戦で、スタート直後に30度バンクで多重衝突事故が発生した。4台が爆発炎上し、1人の若いドライバーが命を落とした。翌1974年6月のレースでも同じ場所で事故が起こり、2人が死亡する大惨事となった。かねてから危険性が指摘されていた30度バンクはこれ以降廃止され、4.3kmのショートコースが使われることになった。

また、1973年末から石油危機が発生し、モータースポーツには自粛ムードが漂うことになった。ガソリンを大量に使うレーシングカーは、目の敵にされたのである。沈滞ムードの中、参加台数も大幅に減少する。レースの白熱度も低下し、観客動員もふるわなくなっていった。

1976年から2年間、富士スピードウェイでF1グランプリが開催された。最高峰のフォーミュラレースを見てしまったことで、グラチャンの地位低下はさらに隠しようがなくなった。打開策として考えられたのは、単座スポーツカーの導入である。アメリカではCan-AmシリーズでF5000のシャシーにカウルをかぶせたシングルシーターを使い、停滞していた人気を回復していた。それに倣ったのである。

モータースポーツの印象を悪化させた暴走族

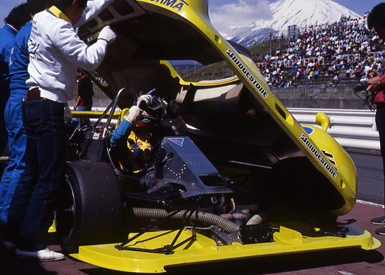

規定の変わった1979年の第1戦では、とりあえず様子を見ようという姿勢のチームが多く、出走したシングルシーターは長谷見昌弘のMCS、片山義美のKIR、そして清水正智の火の鳥の3台だけだった。しかし優勝こそ逃したものの、単座マシンのポテンシャルは予選と決勝を通じてドライバーやピットスタッフに知れ渡る。各チームが新たなマシン作りに取り組み、独創的なデザインのボディーが製作されることになった。この時期はまだコンピューターで設計することができず、風洞実験も限られていたので空力性能を高めるためのさまざまな工夫が試された。

グラチャンの人気が復活する中、新しいスターが育っていった。モトクロスのライダーから日産の契約ドライバーになった星野一義は、1976年のF1イン・ジャパンで一時3位を走行する活躍を見せ、闘争心あふれる走りから“日本一速い男”の称号を得ていた。彼がグラチャンで初タイトルを獲得したのは、1978年のシリーズである。翌年チャンピオンに輝いたのは、ヒーローズレーシングで星野の1年後輩にあたる中嶋 悟だった。二人はその後も長くライバルとして名勝負を繰り広げる。中嶋は1987年に日本人初のフルタイムF1ドライバーとなった。

一方で、グラチャンはレースとは直接関係のないところで悩みを抱えていた。1970年代から80年代にかけて暴走族が社会問題となっており、彼らの行動がグラチャンのイメージを低下させたのだ。グラチャンの開催日には東名高速や中央高速に暴走族が集まり、会場周辺で集会を開いた。多くの観客が集まるグラチャンで、改造車を見せつけて存在を誇示するのが目的である。主催者も困惑し、「不法改造車での入場をお断りいたします」との文言をチケットに印刷したりしたが、さしたる効果は現れなかった。

ツーリングカーレースでは性能向上のために改造された市販車がレースを行っていて、彼らはそれをまねた仕様のクルマを作って乗り込んできた。派手なウイングやオーバーフェンダーを装着するのだが、多くはむしろ性能を低下させる飾りにすぎなかった。不良を気取るヤンキースタイルの流行ともシンクロし、特攻服に身を包んだ若者が違法改造車でグラチャンに来襲したのである。とばっちりを受けた形だが、グラチャン、そしてカーレース全体に対して世間の印象は悪くなった。

1987年からは日本グランプリがF1のスケジュールに組み込まれ、中嶋の参戦もあってレースファンは急増した。しかし、1989年を最後にグラチャンは終了する。モータースポーツブームに乗ることができなかったのだ。プライベーター主体のレースについては、F2も含めたフォーミュラが主流になっており、グラチャンの存在価値は薄れていた。お手本にしたCan-Amシリーズも消滅し、グラチャンは世界でも特異なレースになっていたのだ。1988年から鈴鹿や菅生でも開催されるようになったが、長年富士スピードウェイだけで行われたことで、マシンもこのコース専用にガラパゴス的進化を遂げていた。

それでも、19年もの間日本のトップカテゴリーのレースとして存在し続けたことは、日本のモータースポーツにとって大きな意味を持つ。メーカー主導から誰もが参加できるレースへの変化を担った意義は否定できない。グラチャンもヤンキー文化も、現在では表面には見えにくくなっている。でも、その精神は今も底流に流れ、影響を与え続けているのだ。

(写真提供:FUJI SPEEDWAY)

1971年の出来事

topics 1

“国策車”アルファ・スッド製造開始

第2次大戦後に大衆車メーカーへと大きく方針を転換したアルファ・ロメオは、1900、ジュリエッタ、ジュリアと立て続けにヒット作を送り出した。直列4気筒DOHCエンジンでFRという成り立ちは、アルファ・ロメオの新たな伝統となったのである。

1971年、それとはまったく違う系統のニューモデル、アルファ・スッドが発売される。水平対向4気筒OHVエンジンを搭載し、駆動方式はFFだった。ジュリア系に比べると価格は安かったが、ただの廉価版というわけではない。前輪にインボードブレーキを採用するなど凝ったメカニズムを持ち、低重心を生かしてシャープなハンドリングを実現していた。

製造したのは、ナポリ近郊のポミリャーノ・ダルコに新設された工場である。アルファ・ロメオはこれまでミラノを拠点にしていたが、国の政策に従って南部に進出した。イタリアでは南北の経済格差が問題となっており、事実上の国営となっていたアルファ・ロメオが雇用を生み出す役割を担った。スッドとは、イタリア語で南を意味する。

設計はルドルフ・ルスカが担当し、デザインはジョルジェット・ジウジアーロが手がけた。意欲的な製品で操縦性能の評価は高かったが、品質には問題を抱えていた。ボディーにサビが発生し、オーバーヒートしやすいという弱点があった。悪評が広まり、アルファ・ロメオ全体の信用にまで影響を及ぼしたのである。

このモデルの登場から、アルファ・ロメオのエンブレムから「MILANO」の文字が消えている。1986年にフィアット傘下に入ったアルファ・ロメオは、現在ではトリノ工場などさまざまな場所で製造されている。

topics 2

“スピンドルシェイプ”の4代目クラウン登場

“白いクラウン”のキャッチコピーでオーナーカーとしての地位を築き上げたクラウンは、1971年に登場した4代目で大きな変貌を遂げる。“スピンドルシェイプ”と呼ばれる斬新なデザインを採用し、丸みを帯びた柔らかなスタイリングとなった。空力性能や安全性の向上を狙ったもので、当時としては極めて先進的な試みだった。

しかし、当時のクラウンのオーナー層の多くは保守的な感覚を持っていて、派手にも見えるデザインにはなじまなかった。また、前端を絞った形状でエンジンルームへの空気の取り込みが不足することもあり、販売は伸び悩んだ。

クラウンの発売の翌週、対抗車の日産セドリックがモデルチェンジしてグロリアと姉妹車になった。流行のコークボトルラインを取り入れながらも、ロングフードのプロポーションを生かした端正なスタイルだった。これが保守的な顧客からは好感をもって迎えられたのである。

セド/グロは好調に販売を伸ばし、初めてクラウンを上回る台数を世に出すことになった。クラウンは3年後にフルモデルチェンジし、直線基調の重厚でオーソドックスなスタイルに戻った。それ以降、販売成績では首位を譲らなかった。

topics 3

カップヌードル発売

1958年に発売されたチキンラーメンは、食の世界に革命を起こした。わずか3分間ででき上がり誰でも調理できることが、料理は手間ひまをかけるものという考え方を覆したのである。しかし、開発した安藤百福は満足していなかった。さらなる簡便な即席麺を目指し、1971年に発売されたのがカップヌードルである。

アメリカにチキンヌードルを売り込んだ際、丼の文化のないかの地では紙コップで調理したことが発想のもとになったといわれる。容器と一体化した食品というアイデアで、後片付けさえも不要にした。

最初は1種類だけだったが、シーフードやカレーなどのバリエーションを増やしていく。期間限定版も多く、これまでに発売されたカップヌードルの種類は膨大なものとなる。現在では「カップヌードルごはん」や「カップヌードルミーゴレン」など即席ラーメンの枠を超えて増殖し、さらには氷を入れて食べる「カップヌードルライトそうめん」も登場している。

日本だけでなく世界各国で販売されているが、日本と同じ商品ではない。食文化に合わせてローカライズされており、それぞれの国で独自の進化を遂げている。

【編集協力・素材提供】

(株)webCG http://www.webcg.net/

[ガズ―編集部]