【技術革新の足跡】デソート・エアフロー――空気を形に(1934年)

よくわかる 自動車歴史館 第85話

空気の流れを考慮した異形のデザイン

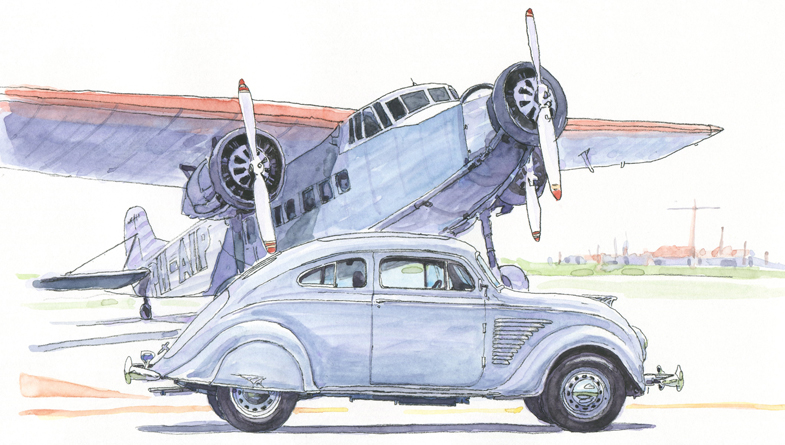

1936年、トヨタ初の乗用車であるトヨダAA型が発売された。先行する欧米に追いつくことを目指し、日本にもようやく本格的な自動車産業が羽ばたこうとしていたのである。エンジンやシャシーの技術はまだまだ発展途上だったが、デザインだけは世界の最先端を行っていた。豊田喜一郎は当時流行の兆しを見せていた流線形を採用するように指示し、1934年に登場したデソート・エアフローを手本とした。自動車のデザインに大きな変革を起こしたモデルである。

-

- 1936年4月に発売されたトヨダAA型。パワーユニットはシボレーにならったのに対し、ボディーはクライスラーのエアフローを範としていた。

初期の自動車は車輪が大きく、人はよじ登るようにして高い場所の座席に座った。“馬なし馬車”と呼ばれていたことでわかるように、それまで主流であった交通機関の馬車を範としていたのである。エンジンの上にキャビンを載せる形になり、背の高いボディー形状にならざるを得なかった。エンジンと座席を水平方向に展開するシステム・パナールが生まれたことによって、重心を下げる設計がようやく可能となる。

こうした機能面における進化に対し、デザインの志向は保守的であり続けた。自動車は貴族や金持ちの持ち物であり、彼らはコーチビルダーにゴージャスなボディーを作らせた。立派さや豪華さが重視されたのは当然だ。大きくて見栄えのいいフロントグリルとぜいたくで風格のあるキャビンが求められるようになる。前方には長大なエンジンルームと平面的なグリルがあり、サイドには独立したフェンダーが備わる。後方には垂直なフロントウィンドウを持つ頑丈な客室が用意されていた。

-

- クライスラーの最高級車であるインペリアル。写真は1931年から1933年に生産されたモデルで、独立したフェンダーや長いボンネット、四角いキャビンなど、当時の自動車の特徴がよく表れている。

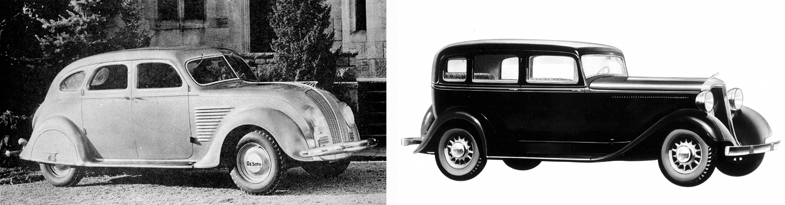

そういったオーソドックスなデザインとはまったく違う、異形のデザインをまとって登場したのがエアフローである。8気筒モデルがクライスラー、6気筒モデルがデソートのブランドで販売された。フェンダーはボディーと一体化し、ヘッドランプの埋め込まれたフロントマスクはのっぺりとした表情をしていた。ルーフは滑らかな弧を描き、そのまま後方に落ちて終息する。トランクリッドは廃されており、最上級モデルには曲面1枚ガラスのウインドシールドが用意された。その名の通り、空気の流れを配慮したスタイルである。

-

- 1934年型クライスラー・エアフロー。空気力学を全面的に取り入れた最初の量産車だった。

1920年代なかばにクライスラーの技術者カール・ブリアーが新しいボディーデザインを構想した。水面近くを飛ぶカモを見てひらめいたとも、軍用機を模倣しようとしたともいわれる。開発陣にライト兄弟と交流のあったウィリアム・アーンショーが加わり、風洞を使って理想的な形を追求していった。1932年にプロトタイプのトライフォン・スペシャルが完成する。試乗した社長のウォルター・クライスラーは出来の良さに感心してプロジェクトにゴーサインを出した。誕生したばかりの新興企業だったクライスラーは、他社に先駆けて新たな技術や意匠を取り入れることに熱心なメーカーだった。

速度の向上がもたらした空気との戦い

エアフローは、デザインだけが進んでいたわけではない。モノコック構造を取り入れたボディーは頑丈で、エンジンの位置を前方に移動させて室内長が大幅に拡大した。従来は車軸上にあった後席が前にずれたことにより、乗り心地も向上した。スタイルも技術も、ともに未来志向のモデルだった。新しもの好きはこぞって手に入れようとした。しかし、しばらくすると売れ行きは急激に下降する。多くの人々にとっては、目新しすぎるものは受け入れがたい。特に女性から評判が悪かったことが致命的だった。

-

- クライスラー・エアフローを正面から見た図。空気抵抗を低減するため、ヘッドランプやフェンダーはボディーと一体化された。

2000年に発売されたPTクルーザーは、エアフローのデザインを現代的に仕立て直したモデルである。そう考えると、1934年に登場させたのはいささか早すぎたのかもしれない。「It’s smart to buy a car with a future!」というキャッチコピーで売り出したが、多くの人は未来よりも過去とのつながりを重んじた。翌年のモデルはグリルなどのデザインを一部元に戻すなどの修正が施される。従来モデルにエアフローのエッセンスをまぶしたエアストリームも作られ、そちらのほうがよく売れた。

-

- デソート・エアフロー(左)と同時期の一般的な乗用車(右、1933年型ダッジ・セダン)との比較。

当時は鉄道車両に流線形が取り入れられるなど、デザインの新しい流れが生まれていた。空気抵抗とは何の関係もないカメラや冷蔵庫にまで流線形が適用されていて、ブームの様相を呈していた。それでも、人々はクルマの形に関しては保守的な感覚を捨てられなかったようだ。エアフローはデソート版が1936年、クライスラー版が1937年に生産中止となる。ただ、空気抵抗を軽減することは自動車にとって間違いなくメリットが大きい。ユーザーも次第に新しいスタイルに慣れていき、エアフローの示した方向性はその後の自動車デザインに大きな影響を与えることになる。

-

- 1930年代はさまざまな分野で流線形のデザインが模索された時代だった。写真は同じ1934年に誕生したクライスラー・エアフローとユニオン・パシフィック鉄道のM-10000。

量産車として初めて流線形を取り入れたのはエアフローだったが、それまでにも空気抵抗を軽減するためのさまざまな試みがなされていた。初期の自動車はすべてオープンカーであり、ドライバーはいや応なく空気との戦いを強いられた。顔や体で直接風圧を受け止めるのだから、空気抵抗が自動車にとって問題であることは誰もが経験的に知っていた。性能が向上してスピードが増すと、空気抵抗のデメリットは明白なものになる。100km/hの速度で走るということは、風速27.8m/sという台風並みの風にさらされることと同じだ。

-

- フォードから1935年に登場したリンカーン・ゼファー。同じ流線形のボディーの持ち主だったが、エアフローが低迷したのに対し、こちらは大成功をおさめた。

自動車開発における永遠のテーマに

1899年に自動車史上初の100km/h超えを果たしたジャメ・コンタント号は、明らかに空気抵抗を意識した魚雷形のボディーをしていた。ただし、ドライバーの上半身はむき出しで車輪にも覆いはなかったから、どのくらい効率的だったかはわからない。また第1次世界大戦で単葉機タウベの製造に携わったエドムント・ルンプラーは、1921年のベルリンモーターショーに奇妙な形の自動車を出展した。トロップフェンワーゲンと呼ばれるそのクルマは、横から見るとボートのようで、真上から見ると雨滴形になっていた。商業的には成功しなかったが、航空機工学に学んだデザインは注目を集めた。

-

- 娘と語らうエドムント・ルンプラー。手前にトロップフェンワーゲンの模型が見える。(提供 ドイツ技術博物館)

後の自動車開発に大きな影響を及ぼしたのは、ツェッペリン飛行船工場の技師長だったパウル・ヤーライである。風洞実験によって空気力学を研究していた彼は、飛行機の主翼や飛行船をモチーフに自動車のボディーをデザインし、その内部にタイヤを収納することで空気抵抗を軽減しようとした。この理論を用いて、メルセデス・ベンツなどがヤーライ型と呼ばれるスポーツカーを製作。マイバッハやアドラーなども、ヤーライの流線形を使ったモデルの生産を試みている。クライスラーもヤーライのパテントを買っており、エアフローのデザインもその影響を受けたものだった。

-

- ドレスデンのコーチビルダーにより、パウル・ヤーライの提唱する流線形のボディーが架装されたアウディ・タイプK。ヤーライの理論はタトラやフォルクスワーゲンなど、多数のメーカーに影響をもたらした。

流線形を追求していくと、居住性や後方視界、トランクの容量や使い勝手に問題を抱えることになる。理論的にはテールを伸ばしたほうが空気抵抗を減少できると考えられていたが、それには限界がある。このジレンマを解決したのが、ドイツのウニバルト・カムだった。彼は流線形の後部を切り落としても空気抵抗がほとんど変わらないことを実証し、ヤーライの流線形よりも実用的なカム・フォルムを提唱した。アルファ・ロメオSZの丸いテールを切り落としたSZ2が空力性能を向上させたように、この方法で多くのスポーツカーがデザインされた。

-

- アルファ・ロメオ・ジュリエッタSZ2。前期モデルのSZに対し、リアのオーバーハングを延ばしつつ後端を断ち落したようなデザインとすることで、空力性能の向上を果たしている。

スピード時代の幕開けとともに、エンジニアは意識的に空気抵抗の少ない形を追い求めるようになった。指標となるのは、Cd値と呼ばれる数値である。空力6分力のひとつで、空気抵抗係数を表す。前面投影面積にCd値をかけた値が空気抵抗の大きさだ。1920年の自動車は、平均するとCd値が0.8ほどだった。これが1925年には約0.6、1930年には約0.55と、着実に下がっていく。各地で高速道路が建設されるようになり、空力研究の重要性が高まっていった。

別の指標がクローズアップされた時代もあった。1950年代には高速走行時の安定性が重視され、揚力係数(Cl値)に関心が集まった。同時に、走行風を積極的に利用して安定性を高める手法も注目されるようになる。GMのデザイン部長ハーリー・アールが推進したテールフィンは、ジェット機の垂直尾翼がモチーフとなっていた。ただ、実際には高速安定性にほとんど効果はなかったようで、フィンが巨大化していったのはデザインの派手さを競うためだった。

現在では乗用車でCd値が0.3を切るモデルも珍しくなく、3代目トヨタ・プリウスでは0.25という数字を達成している。1970年代以降は燃費を向上させるためにCd値を下げることが重要な課題になった。コンピューターによるシミュレーションや風洞試験の方法も進歩し、トラックやバスでもCd値が0.5を下回るようになってきた。空力を考慮することはデザインの前提となった。フラッシュサーフェイス化もふつうのことで、ミラー形状の工夫やAピラーまわりの整流など、細かい部分での改善が続けられている。エアフローが提起した空気との戦いは、自動車にとって永遠のテーマなのだ。

-

- 2009年に登場した3代目トヨタ・プリウス。

1934年の出来事

topics 1

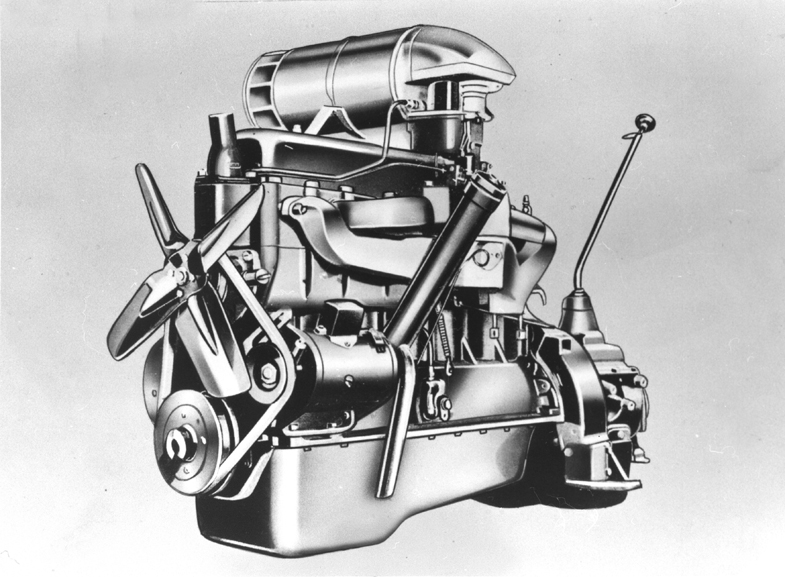

豊田自動織機製作所自動車部がA型エンジンを試作

豊田自動織機製作所内に設けられた自動車部(後のトヨタ自動車)は、初の試作モデルを設計するにあたり、ボディーデザインはクライスラー、シャシー技術はフォードに学んだ。そしてエンジンは、評判の高いシボレーに範をとることになった。

エンジンの試作は困難を極めた。織機や紡績機で複雑な部品を鋳造する技術を磨いてきたものの、自動車用エンジンではそのノウハウが役に立たない。鋳型を作って溶けた鉄を流し込んでも、うまくガスが抜けなかったり鋳型が崩れたりして、うまく整形できないのだ。

特に難しかったのが、ウォータージャケットの部分だ。中空の部分をきれいに仕上げるのがどうしてもうまくいかない。砂に油を混ぜた油中子を使う方法を編み出し、なんとか形にするのに1年を要した。

1934年9月25日、試作したA型エンジンが初めて回った。しかし、それで終わりではなかった。想定どおりのパワーを安定して出せるようにするためには、さらに時間が必要だった。

topics 2

メルセデス・ベンツW25“シルバーアロー”がデビュー

1934年から最大重量750kgというグランプリカーの規定がスタートした。メルセデス・ベンツのファクトリーチームは、ニューマシンのW25でレースに挑むことになる。

作り上げられたマシンは、徹底的に軽量化することで3360ccのターボチャージャー付きエンジンの搭載を可能にし、ライバルにパワーで差をつけていた。しかし、それが裏目に出る。

6月に国際アイフェルレースでのデビューを控えた夜、車検で規定より1kg重量オーバーしていることが判明した。限界まで軽量化を行っているため、取り外すことのできる部品は存在しない。

苦肉の策でナショナルカラーの白に塗られたボディーから塗料をはがし、1kgの重量減に成功する。アルミ地金がむき出しでシルバーに輝くマシンは快走し、コースレコードを更新して勝利する。強烈なインパクトから、このマシンはシルバーアローと呼ばれるようになった。

-

- 1934年の国際アイフェルレースにて、スタートを待つメルセデス・ベンツW25。ドライバーはマンフレート・フォン・ブラウヒッチュ。

topics 3

ベーブ・ルース来日

日米野球の歴史は1908年(明治41年)に始まる。メジャーリーガー6人を含む混成チームが来日し、早稲田大学や慶応大学などと対戦。17戦して全勝し、圧倒的な強さを日本人に見せつけた。

1934年、読売新聞社の正力松太郎が音頭を取ってメジャーリーグ選抜チームを招待する。正力は日本でもプロ野球を発足させようと考えており、まだ来日したことのないベーブ・ルースの来日を起爆剤にするつもりだった。

読売新聞はルース来日を報じたが、彼は長旅となる極東遠征に参加するつもりはなかった。読売運動部の鈴木惣太郎がアメリカに渡り、理髪店にいたルースに彼の似顔絵を大きく扱ったポスターを見せ、日本のファンが待ちわびていると懇願した。

説得が功を奏し、ルース以外にもルー・ゲーリッグ、レフティ・グローブなどの名選手をそろえた選抜チームが来日した。プロ球団結成への機運が高まり、1936年には日本職業野球連盟が結成されてリーグ戦を行った。

【編集協力・素材提供】

(株)webCG http://www.webcg.net/

[ガズ―編集部]