ブレーキ――ぶつからないという正義(2003年)

よくわかる自動車歴史館 第88話

最初のガソリン車は革ベルトで減速

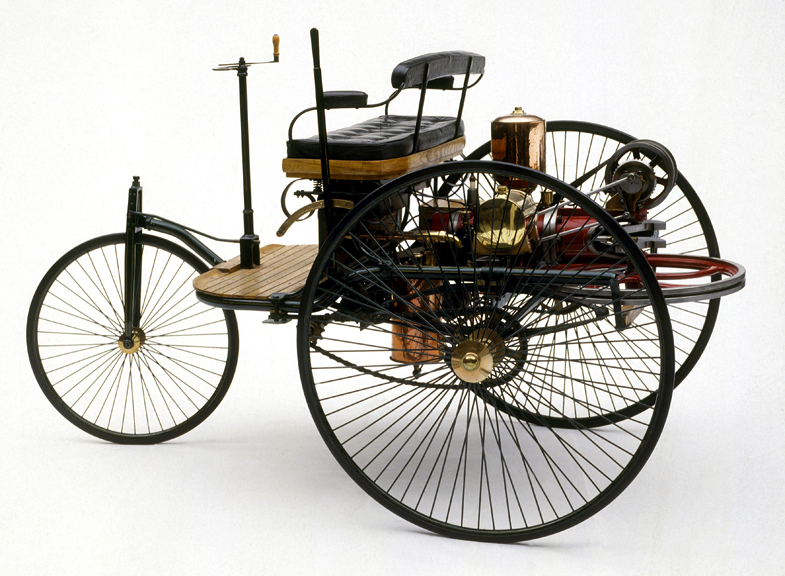

自動車とは、その名の通り自ら動く乗り物だ。動いたからには必ず止まらなければならない。1886年にカール・ベンツが作った世界初のガソリン自動車パテント・モトール・ヴァーゲンにも、ブレーキが備えられていた。ブレーキレバーを引くと駆動軸のドラムに革ベルトが巻きつけられ、摩擦によって減速するというものだ。パテント・モトール・ヴァーゲンの最高速度は15km/hほどだったが、それでもこの仕組みは消耗が激しく、ベンツ夫人が200km弱のドライブに出掛けた時は、途中で革を交換しなくてはならなかった。

-

- カール・ベンツが製作したパテント・モトール・ヴァーゲン(レプリカ)。

馬車では車輪の外側に摩擦物を押し付けて減速するブレーキを使っていた。初期の自動車ではフレームやサスペンションなどを馬車から流用しており、それはブレーキも同じだった。ただ、馬車は馬が自ら止まろうとするが、自動車ではエンジンにその機能を求めるわけにはいかない。エンジンブレーキの作用はあるものの、制動力としてはまったく足りないのだ。速度が高くなるにつれ、ブレーキの重要性はさらに高まっていった。

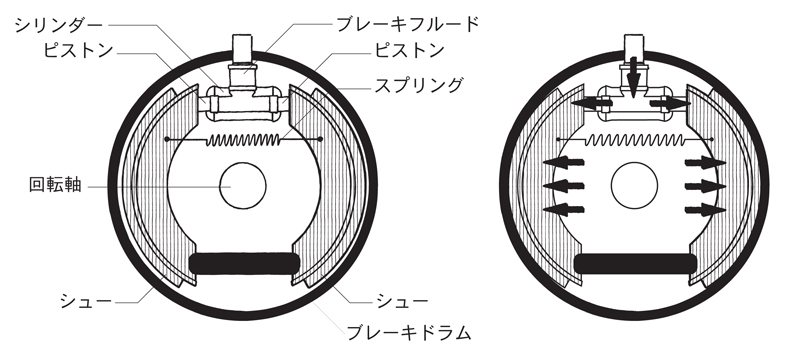

最初に現れたのは、金属ドラムの内側に摩擦材を入れ、それをシリンダーでドラムに押し付けて制動する方式のブレーキだった。これがドラムブレーキといわれるもので、スタンダードなシステムとして広く採用されることとなる。摩擦材をシュー(靴)と呼ぶのは、馬車の時代の名残だった。

-

- シリンダーによって、回転するドラムに摩擦材を押し付けて制動力を得るドラムブレーキ。今日でも、コンパクトカーや軽乗用車の後輪、大型トラックなどに用いられている。

ドラムブレーキの優れている点は、自己倍力作用があることだ。リーディングシューは回転する力によってドラムに押しつけられるため、自然に強い制動力が得られる。一方で、弱点は放熱性が低いことだった。摩擦材による制動は、運動エネルギーを熱エネルギーに変換するという意味を持つ。ブレーキシューの温度が高くなって限界に達すると、それ以上摩擦エネルギーをためられなくなり、制動力が低下する。フェードと呼ばれる現象で、長い下り坂でブレーキを多用すると利きが悪くなることがよくあった。今でも峠道に行くと「エンジンブレーキ併用」の看板が立っていたり、緊急待避所が設けられていたりする。

放熱のためにドラムからディスクへ

最近のクルマではフェード現象はほとんど起きないが、昔はブレーキを冷やすために停車しているクルマがよく見られた。ドラムブレーキは構造上熱を逃がすのが難しく、フェードが起こりやすいのだ。アルミ製のドラムの外側に熱を放散するための突起を付けたアルフィンドラムなども使われたが、根本的な解決にはならなかった。そこで、まったく異なる発想のもとに作られたのがディスクブレーキである。

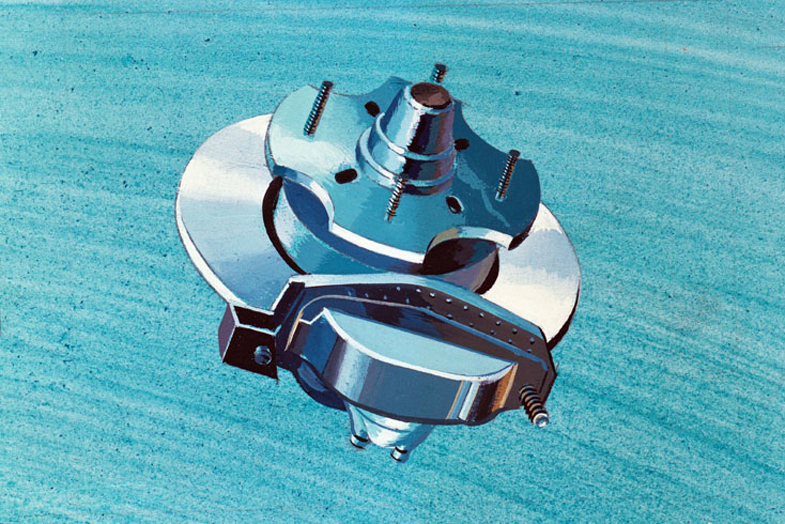

-

- タイヤとともに回転するディスクを、両側からパッドで挟み込むことで制動力を得るディスクブレーキ。レーシングカーや高性能スポーツカーなどから普及が進んでいった。

ドラムの代わりにディスクローターを使い、それを両側からブレーキパッドで挟む構造だ。ディスクは外側に露出しているので冷えやすく、それによってパッドも高温になりにくい。20世紀初頭にはすでに考案されていたが、ドラムブレーキのように自己倍力作用を持たないため、操作に強い力を必要とすることがネックだった。

1952年、ディスクブレーキを装着したジャガーCタイプがミッレミリアに参戦する。競技を通してその耐久性をテストしたのである。翌年のル・マン24時間レースではワン・ツー・フィニッシュを達成し、優秀な性能を見せつけた。これ以降、モータースポーツの世界ではディスクブレーキが主流となっていく。競技ではハイスピードからの急激な減速が繰り返されるので、耐フェード性が高いことは大きなアドバンテージだったのだ。

-

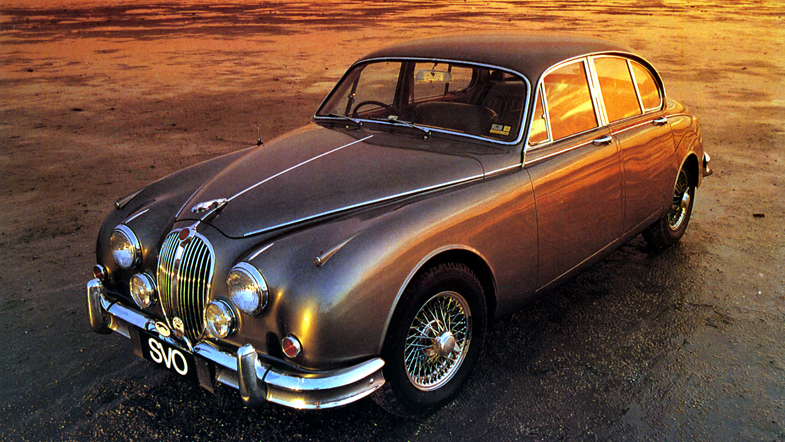

- 1951年に登場したジャガーCタイプ。1953年には、ディスクブレーキを装備した車両がル・マンで1位、2位、4位に入っている。

ジャガーではサルーンのマーク2にもディスクブレーキを採用したが、市販車の間で本格的に普及が進むのは、1970年代になってからだ。倍力装置を必要とするためにコストが高くなりやすく、価格競争力の面で不利だったのだ。

-

- 市販車としていち早くディスクブレーキを採用したジャガー・マーク2。優れた走行性能から、ツーリングカーレースやラリーといったモータースポーツでも活躍した。

しかし、市販車も高速化が進み、高性能なブレーキが求められるようになると、主にスポーツタイプのモデルからディスクブレーキが導入されるようになった。今では、軽自動車でもディスクブレーキが普通となっている。さらに高性能車では、ディスクローターを2重構造にして冷却能力を高めたベンチレーテッドディスクが用いられるようになった。レースでは軽量化と熱対策のために、カーボンセラミック製のディスクを用いるのが普通で、市販のスポーツカーでも採用されるケースが増えている。

-

- レクサスRC Fのフロントブレーキ。ベンチレーテッドディスクの表面には、さらに冷却性を高めるためにスリットが彫られている。

また、ハイブリッド車や電気自動車の登場で、新しい形式のブレーキが使われるようになった。モーターを使った回生ブレーキである。磁石の原理を使っているモーターは、発電機と構造が同じだ。車輪から伝わる力でモーターを回転させると電力が発生し、磁石の反発力を利用して同時に制動も行う。摩擦式ブレーキでは制動エネルギーを熱として捨てるしかなかったが、回生ブレーキは電気エネルギーとして回収し、再びクルマを走らせるパワーとすることができる。

電子制御が発展して自動化が可能に

油圧システムの登場も、ブレーキの進化を語る上では欠かせない。初期の自動車では、ブレーキは駆動輪である後輪のみに取り付けられるのが普通だった。制動時に荷重のかかる前輪にも取り付けたほうが効率が良いはずだが、4輪すべてにブレーキを付けられない理由があった。ロッドやワイヤーで力を伝える機械式では、ブレーキ力を適切に分配することが難しかったのである。この問題を解決したのが油圧システムだった。ブレーキペダルを踏むとマスターシリンダーのピストンが押されて油圧が発生し、ホースやパイプを通って各輪に力を伝える仕組みである。力の増幅や分配が容易に行われるようになり、安定した制動が可能になったのだ。

油圧システムを利用し、ブレーキを電子制御する技術も生み出された。1980年代から普及が始まったアンチロック・ブレーキ・システム(ABS)である。車輪がロックすることを防ぎ、ステアリング操作を有効にしたまま最大限の制動力を生み出そうとするシステムだった。

-

- ダイムラー・ベンツによるABSのテストの様子。同社では、1978年に初代メルセデス・ベンツSクラスに電子制御式ABSを搭載している。

急ブレーキで車輪が完全に動かなくなると、クルマの挙動が乱れてコントロール不能に陥ってしまう。それを防ぐためのテクニックがポンピングブレーキで、ドライバーがブレーキペダルの踏力(とうりょく)を微妙に操作して行うものだった。ABSでは、このポンピングブレーキが電子制御で自動的に行われるのだ。仕組みとしては、各輪に設けられたセンサーが回転速度の情報をコントロールユニットに送り、ロックしそうな車輪の電磁バルブの油圧を下げて、制動力を弱める。回転速度が回復したら油圧を元に戻し、制動力を復活させるのだ。人間よりもはるかに緻密に制御を行うことができるので、安定した姿勢を保ちながら最大限の制動力を発揮することが可能となった。

ABSの技術を応用し、トラクションコントロールやスタビリティーコントロールなどの新しい電子制御装置も生まれた。トラクションコントロールは発進時や加速時にホイールスピンが発生するのを抑え、適切な駆動力を確保するというもの。一方、スタビリティーコントロールはコーナリング時の姿勢を安定させる機能を持つ。オーバースピードで道の外側にはみ出しそうになると、内側の車輪に自動的にブレーキをかけて進路を修正する。内側にはみ出しそうになれば、逆に外側の車輪にブレーキをかけるわけだ。

-

- 1994年にスウェーデンで行われた、メルセデス・ベンツSクラスクーペによるスタビリティーコントロールのテストの様子。

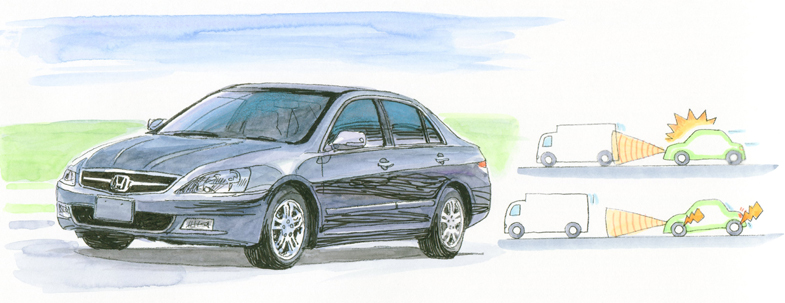

ブレーキの電子制御が高度化する中で浮上してきたのが、自動ブレーキである。自動車がミリ波レーダーやカメラで周りの状況を認識し、危険が迫った時には自動的にブレーキをかける機構だ。契機となったのは2003年のことで、2月に登場したトヨタ・ハリアーには、危険を感知するとブレーキの油圧を高め、ドライバーがブレーキペダルを踏むとフルブレーキがかかる世界初のプリクラッシュセーフティシステムが搭載されていた。さらに6月には、ホンダ・インスパイアが衝突被害軽減ブレーキを採用。自動車が自らの判断で減速する機能が登場した。

-

- 2003年に衝突被害軽減ブレーキを搭載して登場した4代目ホンダ・インスパイア。車線維持支援システムや前走車追従機能付きクルーズコントロールなど、当時の先進技術を満載した一台だった。

ただし、このシステムが行うのは減速のみで、完全に停車はしない仕組みとなっていた。ドライバーがシステムを過信することを恐れ、自動停止が規制されていたからだ。しかし、2008年にボルボXC60から自動停止が解禁され、2010年にスバルがEyeSight(ver.2)を採用すると、自動ブレーキの普及は加速した。価格も劇的に下がり、今日では軽自動車にも積極的に採用されている。

-

- 2008年に自動停止機能を“解禁”したボルボの予防安全システム「シティセーフティ」。SUVの「XC60」に初めて搭載された。

大型バスや大型トラックでは、自動ブレーキを義務づける動きが進んでいる。日本でも2014年11月から義務化が始まった。安全性を評価するJNCAPでは、自動ブレーキの有無が評価項目に加えられるようになった。高速で移動する自動車にとって、ぶつからないようにする装置は最も重要な正義と考えられているのだ。

関連トピックス

topics 1

パーキングブレーキ

走っているクルマを減速させるのはフットブレーキで、止まっている状態を保持するのがパーキングブレーキだ。馬車では輪止めを使ったり車輪に棒を差し込んだりしていたが、自動車ではラチェット機構を使ったシステムが使われるようになった。

ワイヤーがつながったレバーやスティックを引く、もしくはペダルを踏むと、ブレーキのかかった状態でラチェットが固定される仕組みである。ディスクブレーキでは保持する力が弱いので、小さなインナードラムを装備することが多い。

かつてはレバー式が主流だったため、サイドブレーキ、ハンドブレーキと呼ばれていたが、近年は足踏み式のパーキングブレーキも増えてきた。さらに最近では、ボタン式のものも多い。

ボタン式のパーキングブレーキは、モーターによってピストンを作動させている。電気式になったことで制御が容易になり、これに伴い、坂道発進補助装置の普及も進んでいる。

topics 2

ブレーキブースター

ディスクブレーキに用いられる倍力装置を、ブレーキブースターと呼ぶ。多く用いられているのは、真空式ブレーキブースターである。

ガソリンエンジン車では、エンジンへの空気の吸入で負圧が生じるため、大気圧との差をアシストに利用する仕組みだ。スロットルバルブを持たないディーゼルエンジンではこの機構は使えず、独立した真空ポンプを用いている。

ガソリンエンジンを搭載したクルマでも、ハイブリッド車のEVモードやアイドリングストップ時には吸入負圧を利用できない。その場合は、電動ポンプを用いることが多い。

また、ABSアクチュエーターはマスターシリンダーよりも高い油圧を発生させる機能があるため、電気式にブレーキアシストを行うことができる。

topics 3

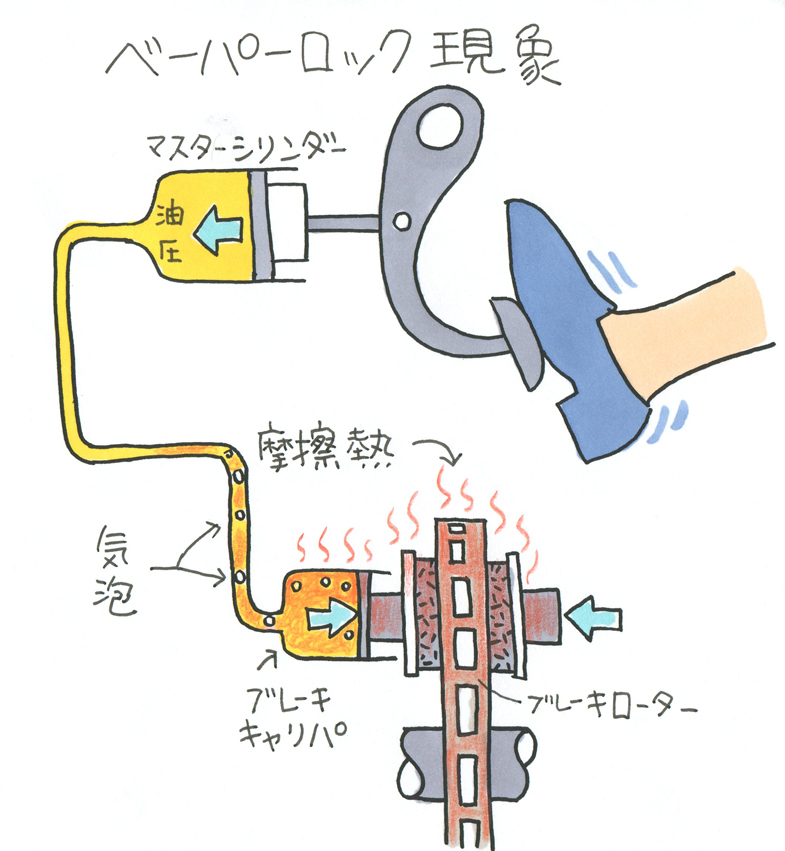

ベーパーロック現象

最近では聞かなくなった言葉に、ベーパーロック現象がある。これはブレーキフルードの温度が高くなり、油圧機構が働かなくなってしまう現象を指す。

ブレーキシューやブレーキパッドが過熱すると、その熱がキャリパーに伝わってシリンダー内のブレーキフルードを沸騰させる。すると、ブレーキシステムの油圧機構の内部に気泡が広がってしまう。

気体は液体に比べて圧縮率が高く、圧力をかけると体積が大幅に減少する。ブレーキペダルを踏んでも、キャリパーまで力が伝わらなくなるのだ。この現象が起きると、ペダルの踏みごたえがなくなってブレーキが利かなくなる。

軽症ならばフルードが冷えると効きが戻るが、気泡がシステム全体に回ってしまった場合にはエア抜きという復旧作業が必要になる。

【編集協力・素材提供】

(株)webCG http://www.webcg.net/

[ガズ―編集部]

連載コラム

最新ニュース

-

-

サスペンションの新常識! 1G締めがもたらす驚きの効果とは?~カスタムHOW TO~

2024.04.16

-

-

なぜ? アルファロメオ『ミラノ』の車名を禁じられる…なら『ジュニア』だ!

2024.04.16

-

-

日産が北京モーターショー2024で新エネルギー車のコンセプトカーを展示予定

2024.04.16

-

-

【ミサノE-Prix】ダ・コスタ失格、ローランドが繰り上げ優勝…フォーミュラE 第6戦

2024.04.15

-

-

【ミサノE-Prix】最終ラップのドラマ、ヴェーレインが勝利!…フォーミュラE 第7戦

2024.04.15

-

-

トヨタ『4ランナー』新型にオフロード向け仕様を設定…ハイブリッド搭載

2024.04.15

-

-

トヨタ『クラウン』体験イベント第2弾、4月27日より全国6都市で開催

2024.04.15

最新ニュース

-

-

サスペンションの新常識! 1G締めがもたらす驚きの効果とは?~カスタムHOW TO~

2024.04.16

-

-

なぜ? アルファロメオ『ミラノ』の車名を禁じられる…なら『ジュニア』だ!

2024.04.16

-

-

日産が北京モーターショー2024で新エネルギー車のコンセプトカーを展示予定

2024.04.16

-

-

【ミサノE-Prix】ダ・コスタ失格、ローランドが繰り上げ優勝…フォーミュラE 第6戦

2024.04.15

-

-

【ミサノE-Prix】最終ラップのドラマ、ヴェーレインが勝利!…フォーミュラE 第7戦

2024.04.15

-

-

トヨタ『4ランナー』新型にオフロード向け仕様を設定…ハイブリッド搭載

2024.04.15