日本人F1ドライバー熱風録(1987年)

よくわかる自動車歴史館 第97話

初の日本人F1ドライバーとなった鮒子田寛

ホンダがF1で初優勝を果たしたのは、1965年のメキシコGPだった。日本では1963年に第1回日本グランプリが開かれたばかりで、モータースポーツへの興味が生まれ始めていた時期である。F1に関する情報はほとんど知られていなかったが、快挙は自動車メディアだけでなく一般マスコミにも取り上げられた。日本の新興自動車メーカーが世界最高峰のレースを制したことは、マイカー時代を迎えようとしていた人々を喜ばせた。

-

- 1965年のメキシコGPにて、チェッカードフラッグを受けるリッチー・ギンサーのホンダRA272。

しかし、日本がF1で勝利を収めたというには、欠けているものがあった。マシンに乗っていたのは、アメリカ人ドライバーのリッチー・ギンサーだったからだ。日本人による勝利を求める声が上がったのは自然だが、まだ日本には実績のあるレーシングドライバーがいなかった。期待の星となったのは、1966年からイギリスF3に参戦した生沢徹である。1967年に3勝を挙げるなどの活躍を見せるが、ホンダの第1期F1活動は1968年に終了してしまう。

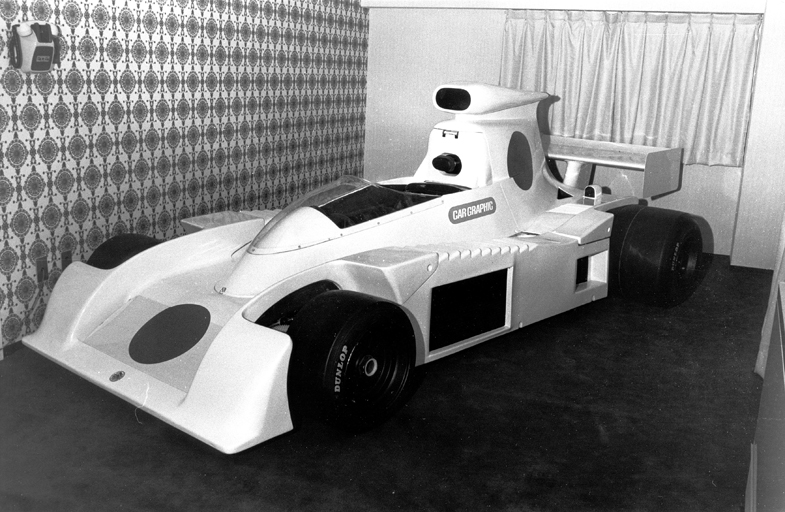

ホンダに次いで2番目のF1コンストラクターとなったのがマキである。自動車メーカーとは関係を持たないプライベートチームで、独自開発したマシンのF101で1974年から参戦した。当時は汎用(はんよう)エンジンであるコスワースDFV全盛の時代で、小規模な体制でもF1に挑戦することができた。全戦にフル出場する義務もなく、マキもスポット参戦である。1975年には、オランダGPとイギリスGPで鮒子田寛をドライバーに起用した。ただ、残念ながらマシンの完成度は低く、本戦を走ることはできなかった。これより前、1974年に高原敬武がF1ノンタイトル戦のインターナショナル・トロフィーに出場しているが、チャンピオンシップがかかったレースということでは、日本初のF1ドライバーは鮒子田ということになる。

-

- マキが開発したF1マシンのF101。独自開発のシャシーに、コスワースDFVエンジンを搭載していた。

こうしたドライバーやコンストラクターの活動とは別の動きも始まっていた。自動車産業が大きく発展していた日本での、F1開催が模索されていたのである。

初のフルタイムF1ドライバーとなった中嶋悟

1976年、富士スピードウェイでF1世界選手権イン・ジャパンが開催される。この年の最終戦で、年間タイトルのかかったニキ・ラウダとジェームズ・ハントの対決が話題となった。このレースに、日本からは4人のドライバーがスポット参戦した。本戦を走ったのは、長谷見昌弘、星野一義、高原敬武の3人である。コジマレーシングのKE007に乗る長谷見は予選1回目で4番手のタイムをたたき出すが、サスペンションが折れてクラッシュしてしまう。突貫作業で新たなマシンを作り上げたが、セッティング不足で本番では11位完走が精いっぱいだった。

-

- 1976年に富士スピードウェイで開催されたF1世界選手権イン・ジャパンの様子。多数の日本人ドライバーがスポット参戦した。

星野は21番手からのスタートだったが、10周目には3位にジャンプアップする。“雨の星野”という異名を持つ男にとって、豪雨の中のレースは実力を見せつけるのに格好の舞台だった。しかし、雨が上がってピットインすると、スリックタイヤの用意がないことがわかって涙のリタイアを喫する。高原は堅実な走りで9位完走を果たした。

1977年にも富士スピードウェイでF1が開催されるが、観客を巻き込む不幸な死亡事故が発生し、翌年からの契約は解除された。再びF1が遠い存在となった日本では、富士グランチャンピオンレース(グラチャン)が人気となる。F1イン・ジャパンで活躍した星野は1978年にシリーズ優勝を果たし、“日本一速い男”であることを証明する。翌年優勝したのは、1年後輩にあたる中嶋悟だった。ふたりは好敵手として数々の名勝負を繰り広げた。

-

- 富士グランチャンピオンレースにて表彰台に上る星野一義(写真中央)と中嶋悟(同左)。

日本人トップドライバーはF1で活躍できる実力を十分に備えていたが、なかなかチャンスは訪れなかった。F1はターボ全盛の時代を迎え、DFVさえ購入すればプライベートチームでも参戦できる状況は失われていた。大規模な開発体制を持つチームでなければ、競争力のあるエンジンを提供することはできない。ヨーロッパから見れば辺境の地である日本に、ドライバーのオファーは届かなかった。

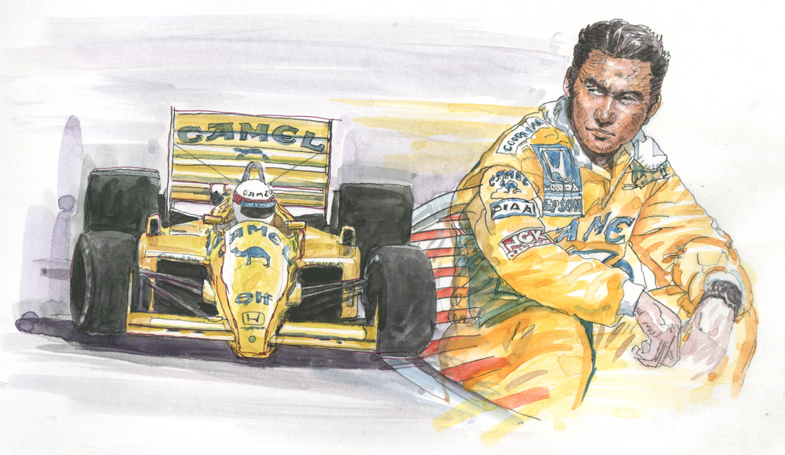

事情が変わったのは、1983年である。ホンダが第2期のF1活動をスタートさせたのだ。国内でのエンジン開発テストをまかされたのが、中嶋悟である。彼は全日本F2で3連覇を果たし、国際F3000でも4位入賞を経験するなどの活躍を見せていた。F2でホンダエンジンを使っていた縁があり、中嶋に声がかかった。1987年、ホンダはウィリアムズに加えてロータスにもエンジンを提供する。中嶋はロータス・ホンダと契約してアイルトン・セナのパートナーとなり、日本人初のフルタイムF1ドライバーが誕生した。

-

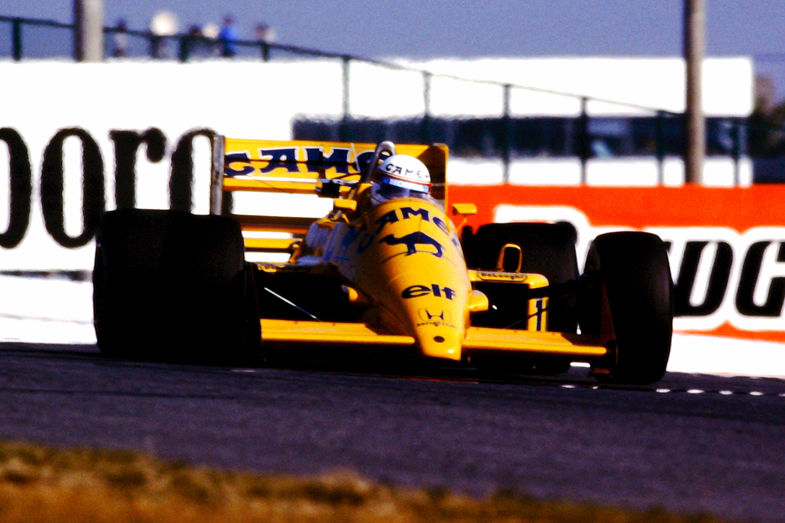

- 日本人初のフルタイムF1ドライバーとなった中嶋悟。

中嶋は、開幕戦のブラジルGPでは、すでに34歳だった。F1ドライバーとしては、遅すぎるデビューである。ちなみに、2015年に史上最年少でF1ドライバーとなったマックス・フェルスタッペンは、中嶋のちょうど半分の17歳だ。中嶋は初戦ブラジルGPで7位となり、次戦で6位、3戦目で5位と順位を上げていく。第7戦のイギリスGPでは、F1史に残る結果を残した。中嶋が4位に入り、ホンダエンジン勢が1位から4位までを独占したのである。

-

- 参戦初年の1987年に中嶋がドライブした、ロータス99T。

日本GPでも6位に入賞し順調な滑り出しとなったが、翌1988年は入賞1回に終わる。1989年は雨のオーストラリアGPで4位に入る奮闘を見せただけで、低調なシーズンとなった。1990年にはティレルに移籍し、2年間の敢闘の末に引退を決意する。中嶋は、38歳になっていた。

表彰台に上った3人のドライバー

中嶋に続いたのは、鈴木亜久里である。1988年の日本GPにラルースからスポット参戦し、翌年はザクスピードのレギュラードライバーになった。しかし、このマシンがまったく使い物にならず、当時行われていた予備予選を通過することができない。16戦すべてで予選落ちという不名誉な結果となり、亜久里は一度も本戦を走ることができなかった。

-

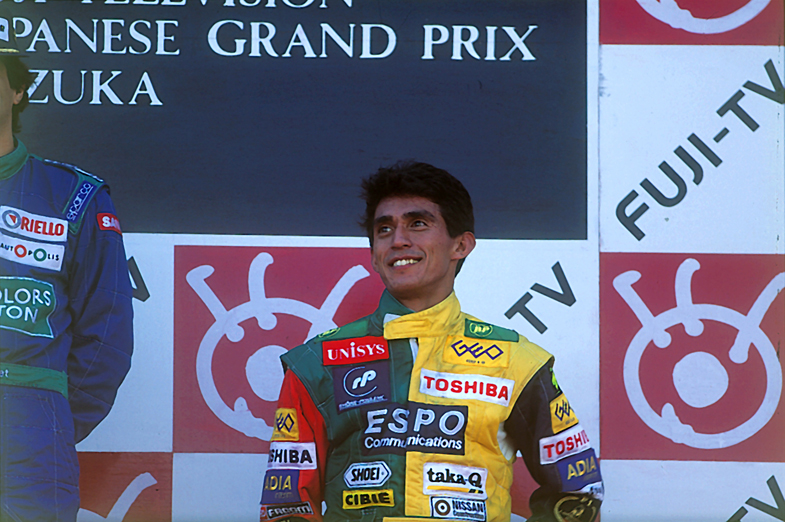

- 日本人として2人目のフルタイムF1ドライバーとなった鈴木亜久里。写真は3位入賞を果たした1990年の日本GPでのもの。

1990年はラルースに移籍し、ようやく戦闘力のあるマシンを手に入れる。亜久里のパーソナルスポンサーだった日本企業が資金を提供し、開発に力を入れることができたのだ。ランボルギーニのV12エンジンも手に入れ、予備予選は余裕でクリアできるようになった。日本GPで、ついに歓喜の時を迎える。波乱の展開となったレースを耐え抜き、3位でフィニッシュしたのだ。日本人として初の表彰台である。

-

- 1990年シーズンに鈴木亜久里がドライブしたラルースLC90。ランボルギーニのV型12気筒エンジンを搭載していた。

この時が、亜久里のF1でのピークだった。スポンサーの日本企業の業績が悪化し、資金提供が滞ると開発も進まなくなった。他チームとの性能差は日を追うごとに明白となり、予選落ちを繰り返すようになる。1992年にはアロウズを買収したフットワークに移籍するが、こちらも経営不振でチームを手放してしまう。1993年シーズンが終わると亜久里はシートを失い、翌シーズンを棒に振ることになった。1995年にリジェに加入するものの、フルシーズンのシートは用意されていなかった。バブル崩壊後の日本経済の低迷は、F1にも暗雲を漂わせていた。

一方、亜久里が抜けたラルースに1992年から加入したのが片山右京である。前年に全日本F3000のタイトルを取っており、引退した中嶋悟に代わる日本人ドライバーとして期待が集まった。ラルースは経営体制が一変しており、コンストラクター名としてはヴェンチュリが使われた。ただ、チームの経営状態は回復していたとはいえず、右京の成績も最高位が9位と満足のいくものではなかった。翌年ティレルに移籍するが、ここでもヤマハV10エンジンとシャシーのマッチングが悪く、リタイアを繰り返す。1994年シーズンには健闘を見せ、ブラジルおよびイタリアGPで5位入賞を果たしたが、それが右京の最高成績となった。最後はミナルディに移り、1997年にF1から退いた。これと入れ替わる形で、1997年に中野信治が、1998年に高木虎之介がF1に参戦。中野は6位、高木は7位という成績を残すが、ともに表彰台には届かず、2年でF1を去っている。2000年は、日本人ドライバー不在の年となってしまった。

2001年、佐藤琢磨がジョーダンからF1に参戦することが決まり、期待が高まった。彼は同年のイギリスF3王座を獲得していて、実力は折り紙付きだった。ただしマシンは万全とはいえず、初参戦となる2002年シーズンはリタイアが重なる。それでも日本GPでは5位に入り、意地を見せた。翌2003年、リザーブドライバーとしてB・A・Rに移籍。出場の機会を得た最終戦の日本GPで6位に入賞すると、そこから快進撃が始まった。スペインGPで予選3位に入り、日本人ドライバーとして初めて予選後のトップ3インタビューを受ける。ヨーロッパGPでは予選2位となり、グリッド最前列からのスタートを実現させた。そしてアメリカGPでは、予選3位から決勝も3位でフィニッシュ。1990年の亜久里以来、14年ぶりに日本人がF1の表彰台に立った。2006年からはその亜久里がオーナーとなったスーパーアグリに移り、2008年に資金不足からチームが撤退するまでドライバーを務めた。

-

- B・A・R 006をドライブし、2004年のアメリカGPで3位入賞した佐藤琢磨。現在も、アメリカのインディカーシリーズで現役のレーシングドライバーとして活躍を続けている。

2007年には、中嶋悟の息子である中嶋一貴がF1に挑んだ。海外で腕を磨いた小林可夢偉は、2009年にトヨタからデビューを果たす。翌年ザウバーに移籍した小林は、2012年の日本GPで3位を勝ち取り、鈴鹿のスタンドを熱狂させた。しかし契約延長はかなわず、2014年にケータハムから参戦したものの、今度はチームが経営破綻してしまう。こうして、F1のグリッドからは再び日本人ドライバーが姿を消してしまった。日本のコンストラクター、日本のエンジン、日本人ドライバーによってF1優勝を勝ち取る夢は、まだ果たされてはいない。

-

- 2012年の日本GPにおいて、小林可夢偉がドライブするザウバーC31。

関連トピックス

topics 1

ホンダのF1初優勝

ホンダは1962年にF1参戦を発表する。当初はロータスへエンジン提供を行う予定だったが、この契約がキャンセルされ、自前でシャシーも開発することを決めた。RA271 で1964年にデビューしたが、この年はノーポイントに終わった。

翌年は改良型のRA272 を投入し、ドライバーはロニー・バックナムにリッチー・ギンサーを加えた2人体制で臨んだ。レギュレーションが変更されることが決まっており、1.5リッターエンジンを使えるのはこの年限りだった。

1万4000回転という驚異的な高回転型エンジンで速さを見せたが、安定性を欠いてリタイアを繰り返した。シーズン半ばで大改造を施し、最終戦のメキシコGPを迎える。

リッチー・ギンサーは予選3位からスタートで首位に立ち、一度もトップを譲ることなく優勝を果たした。チーム監督の中村良夫は、"Veni Vidi Vici" (来た、見た、勝った)とホンダ本社に電報を送った。

-

- ホンダにF1初勝利をもたらしたRA272とリッチー・ギンサー。

topics 2

1987年のイギリスGP

1987年はターボエンジンの規制が強められ、加給圧を4バールに抑えるポップオフバルブの装着が義務づけられた。それでもホンダのパワーは圧倒的な強さを見せつけた。

ウィリアムズ・ホンダはネルソン・ピケとナイジェル・マンセル、ロータス・ホンダはアイルトン・セナと中嶋悟がドライブした。対抗できるのは、マクラーレン・ポルシェのアラン・プロストぐらいだった。

フランスGPまでの6戦で4勝を挙げていたホンダ勢は、イギリスGPで1~4位独占という離れ業をやってのける。ウィリアムズの2台がトップ争いをし、ロータスのセナが追いかける展開だった。

4位と5位にいたプロストとフェラーリのアルボレートがトラブルでリタイアすると、中嶋が4位に浮上する。ウィリアムズの2台はデッドヒートを繰り広げてセナを周回遅れ、中嶋を2周遅れにし、マンセルが優勝した。

-

- 1987年シーズンに投入されたウィリアムズFW11B。

topics 3

B・A・R

1976年のF1世界選手権イン・ジャパンでは、タイレル(ティレル)の六輪車が目を引いた。1970年からF1に参戦した新興コンストラクターだったが、奇抜な発想で戦闘力のあるマシンを仕立てた。

1990年代になると中嶋悟や片山右京をドライバーに起用し、日本の資本を得て開発環境を強化する。しかし、次第に資金不足に陥り、1998年にブリティッシュ・アメリカン・タバコ(BAT)に買収された。

1999年からはブリティッシュ・アメリカン・レーシング(B・A・R)と名を変えて参戦したが、1ポイントも取れずに最下位に沈む。2000年には第3期F1に挑むホンダとマシンの共同開発を行うことになった。

この後、ヨーロッパでタバコの広告規制が進んだのを受け、BATは所有していた株式をすべてホンダに売却。B・A・Rはホンダに吸収される形で消滅した。

-

- 2004年のアメリカGPで佐藤琢磨がドライブしたB・A・R 006。

【編集協力・素材提供】

(株)webCG http://www.webcg.net/

[ガズー編集部]

連載コラム

最新ニュース

-

-

ホンダの新型SUV『WR-V』、発売1か月で1万3000台を受注…月販計画の4倍超

2024.04.23

-

-

空力とエンジン性能を高める“穴”の真相~カスタムHOW TO~

2024.04.23

-

-

ポルシェ『カイエンGTS』改良新型、日本での予約を開始---価格は1868万から

2024.04.22

-

-

メルセデスAMG GT 新型に816馬力の電動「63」登場…0~100km/h加速2.8秒

2024.04.22

-

-

高速道路SA・PAでEV充電器大幅増設、2025年度末には充電口数1100へ

2024.04.22

-

-

ホンダ、新型SUV『WR-V』など展示へ

2024.04.22

-

-

乗員の数と愛犬の頭数によるクルマ選びの極意【青山尚暉のわんダフルカーライフ】

2024.04.22