2・3代目ロードスター開発責任者、貴島孝雄氏に聞く

2015年5月、4代目となるマツダ・ロードスターが発表された。世界中に2シーターオープンカーブームを巻き起こした初代(当時はユーノス・ロードスター)は1989年に登場。以来、歴代モデルは手頃な価格で、小気味良い走りが楽しめるライトウエイトスポーツカーとして、いずれも高い人気を誇る。世界中で注目されるロードスターの新型を目にするため、発表会には多くのメディアが訪れたが、会場には貴島孝雄さんの姿もあった。

貴島孝雄さんといえば初代のプロジェクトが動き始めたときから開発に参画。1993年、初代のエンジンが1800ccのBP型に変更されるタイミングでロードスターの産みの親である平井敏彦さんから主査を引き継ぎ、2代目(1998年)、そして3代目(2005年)と開発の最前線で陣頭指揮をとった。いわば、ロードスターの哲学を確立した人物だ。

-

- 初代ユーノス・ロードスター

初代ロードスターの開発コンセプトは「人馬一体」 現在のマツダのクルマに引き継がれるテーマ

「初代は1986年にプロジェクトがスタートしたとされていますが、マツダノースアメリカ(米国)からライトウエイトスポーツカーを作るべきだという提案を受け、実際はもっと前から動いていました。当時、私は2代目RX-7(FC型)を担当していたのですが、このプロジェクトに係わりたいと自ら参加し、業務を終えた残業時間に手弁当で図面を書いていたのです」

当時、『リバーサイドホテル』と命名されたデザインセンターのパーキングスペースが専用オフィス。貴島さんは車両脱落防止のため設置されていたガードレールにもたれ掛かりながら、ドラフター(製図台)でサスペンションを中心とした図面を引いていた。

「LWS(ライトウエイトスポーツカー)プロジェクト」と名付けられた初代ロードスターの開発プラン。1986年に経営会議で承認を受け、本格的にスタートを切ることになる。

初代の主査・平井敏彦さんがこのプロジェクトのコンセプトとして掲げたのは「人馬一体」。運転・操縦して楽しいことをなにより重視するこのコンセプトは、いまやデミオからCX-5までマツダの現行車に掲げられるテーマとなった。

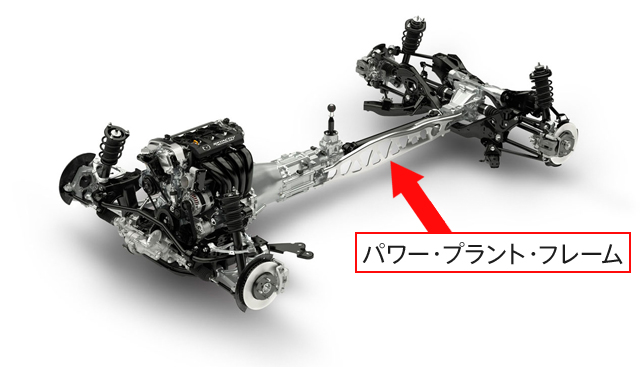

サスペンションの設計を担当していた貴島さんは、コストがかかるダブルウイッシュボーンにこだわるなど「人馬一体」を実現するために様々な策を練った。そのひとつが初代ロードスターに初めての搭載した“パワー・プラント・フレーム”である。

「パワー・プラント・フレームはトランスミッション後端とデフケースを結合するもので、元々はRX-7への搭載を考えていました。エンジンのトルクをロスなく駆動輪に伝える機構なので人馬一体にはうってつけの技術なのですが、生産現場の人たちには最初、反発を受けましたね」

マツダは異なる駆動方式、小型車から大型車までひとつの組立ラインで対応する混流生産を50年以上前から現在まで採用している。ロードスター開発当時はFFとFRを同じラインで組立ていたため、FF車が流れるラインでパワー・プラント・フレームを車体に組み付けることは容易ではなかったのだ。現場から強い圧力を受けた貴島さんだが、自らが解決方法を示すことで問題を解決する。

「現場の人たちからは『設計したおまえが組み付けられるようにしてみろ』と。そこで工場に出向きパワー・プラント・フレームのアッセンブリー(複数の細かい部品を組み上げた部品)を組立てられる状態にしました。すると『組立ての素人が組めるように工夫したのだから、オレたちもやってやらないといけない』と現場の人たちが動いてくれるようになったのです」

-

- 新型「マツダ ロードスター」SKYACTIVシャシー

2代目ロードスターの開発責任者に就任。 「ライトウエイトスポーツ」であることにこだわり開発

初代ロードスターは1989年に発売を開始した後、世界中で大ヒットし約43万台の生産台数を記録する。途中から主査となった貴島さんは2代目の開発責任者の座に就くことになった。自明の理ともいえる任命だったが、当然大きなプレッシャーを受けた。

「当時は3代目RX-7(FD型)の主査も務めていましたが、後継モデルのRX-8は本音を言うと担当したくありませんでした。じゃあ継続してロードスターをやれ、となったのですが初代が大ヒットしたクルマは2代目が失敗していることが多い。下手すれば大失敗するな、と。そこで自らターゲットを決めたのです」

そのターゲットとは、初代の約7割である約28万台を販売すること。アメリカ市場からはボディや排気量の拡大を迫る声が大きいなか、初代とほぼ同じサイズに抑え「人馬一体」のコンセプトをさらに磨いた2代目。クーペやターボモデルをラインナップに加え最終的に約29万台を生産・販売し、目標をクリアーした。これは初代同様、ライトウエイトスポーツであることにこだわり抜いたことが大きかったといえる。

-

- 2代目マツダ ロードスター

3代目ロードスターはRX-8とプラットフォームを共有化。いかに軽量化するかが課題

しかし、2005年に登場した3代目は全長、全幅がともに約40mmプラスされた。これはマツダ社内の事情で同時期に発売を予定していたRX-8とプラットフォームを共有化したことが要因だ。会社の決定事項とはいえサイズアップは重量増に繋がった。重量が増すことはライトウエイトスポーツに求められる、操縦しやすさ、扱いやすさを大きくスポイルする。3代目の主査となった貴島さんにいきなり難題が待ち受けた。

「いまだから話せますが、当初、私は3代目の主査をやる予定ではありませんでした。ロードスターやRX-7の主査を務めたことで『そろそろ若手に変わってくれないか』と上司から言われていたのです。しかし、数ヶ月経ったあと『経営会議で決まったから』とロードスターを続けてやるようにと主査を任命されました。ただ、3代目はRX-8とプラットフォームが共通になるため、大きく、重くなることがわかっていました。そこで私の思い通りのロードスターを作らせてくれるのかと尋ねたら、プラン通りにやれと。不本意だからと会社を辞めるわけにもいかず、技術屋としての哲学と会社からのオーダーをどう摺り合わせるかには悩みました」

-

- マツダRX-8

主査になることを言明されたときにはボディサイズがすでに決まっていただけでなく、タイヤサイズも200馬力を超すRX-8の足まわりをベースにしているため17インチになっていた。またパーツの共有化だけでなくコストを下げるためにロードスターのアルミボンネットを鉄に変えろという意見まで出た。軽量コンパクトが信条のロードスターは初代からアルミパーツを積極的に採用していたにもかかわらずだ。しかし貴島さんはロードスター像を実現するために、なにより軽量化を推し進める。

「ボディにハイテン(高張力鋼板)を入れ独自の設計とすることでホワイトボディ(ボディシェル)は2代目よりも軽く仕上げることができました。しかし、問題は足まわり。RX-8の重量とパワーに耐える強度となっているため軽量化することができなかったのです」

急激な円高が「神風」に。コストダウンを名目に軽量化に向けた専用設計をし、ロードスターらしさを実現

こんな重い足まわりはロードスターではないからと、専用設計にするために必要な工数(作業量)を計算したところ巨額な金額となった。この金額は他の工程でコストダウンできる額ではない。しかし、ここで「神風」が吹いた。

「円高が急激進み1ドル120円だったのが100円を切るところまでになりました。当時、経営に参加していたフォードからマツダの収益は8割が海外市場であげていたため円高が進むと経営を圧迫する。そのため車両の部品コストを25%削減するように、と言ってきたのです。よし、これを利用してやろうとコストダウンを名目に専用設計した足まわりの図面を起こすことにしました」

実際に設計すると25%コストが下がる計算となった。そこで図面を持参し、足まわりの専用にするための工数はかかるものの、トータルで収益が上がることを経営陣に説明。最終的に専用設計の足まわりを導入することを会社に納得させたのだ。その結果、3代目の足まわりはRX-8と似て非なるものとなり、アルミのアームなどまったく同じパーツはなくなった。ロードスターらしさには必要な軽量化を、コスト削減とともに実現したのだ。

-

- 開発責任者を担当していた頃の貴島孝雄氏と3代目マツダ ロードスター(海外向けMX-5)

走る楽しさを若い人に味わってもらいたい。電子デバイスに頼らない人が自ら操れるクルマを手頃な値段で出してほしい

3代目ロードスターの開発を終えた貴島さんは、2009年にマツダを定年退職。現在は山口東京理科大学の教授としてエンジニアを育てるため教鞭を執っている。

「最近の学生はクルマの魅力がないからでしょうか。みなロボットのほうに興味が向いているようです(苦笑)」

自動運転技術の市販化が目前に迫ってはいるが、「自動車は人が意識をもって動かすものだと定義すべき」と開発者としての哲学を述べている貴島さんに、いま気になっているクルマを聞いた。

「言葉ではわかりづらいかもしれませんが、電子デバイスに頼りすぎず素の性能の良さを感じる『健康なクルマ』に魅力を感じますね。ポルシェ911GT3がそれに近いかもしれません。あと車両自体ではないですが新型となったメルセデスベンツCクラスの電動パワーステアリングが気になっています。油圧式の味付けと思うくらい良く出来ていて、電動式の味付けがここまで進んだかと感心しました」

今年に入りロードスター、そしてホンダS660、ダイハツ・コペンセロと趣味性が高いオープン2シーターが相次いで市場に投入される一方、約4割のシェアを占めるのはハイトワゴンを中心とした軽自動車だ。このいびつな販売状況を改善するためには、走る楽しさを若い人に味わってもらう環境が必要だと貴島さんは強調する。

「私が教える学生はスポーツ系の中古車が高くて買えないと、軽自動車のMTを探して購入しています。ロードスターの中古車は高いし、そもそも国内メーカーがスポーツカーを出さないため中古車自体がない。そろそろ自動車メーカー全社が手を組み、走る楽しさを味わえることに特化したクルマを出すことが必要なのかもしれません。シャシーを共有化すれば売り値が安くなり、若者がクルマを購入しやすくなります。合わせてクルマを走らせる場所を、メーカーやクルマに係わる人が提供する。場合によっては特区を作り簡易サーキットを造るなど、生活を楽しめるクルマと走る場所を作ることが必要だと私は考えます」

マツダ(当時は東洋工業)に入社後、軽自動車のキャロル、RX-3、結婚後はボンゴを乗り継ぎ、現在は自らが開発した3代目ロードスターを愛車にしている貴島さん。そろそろ10万kmが目前に迫った愛車ではあるが、2シーターオープンを降りる気はないそうだ。

「2人乗りのオープンカーは人間が移動するための基本で必要最低限の道具だと思っています。将来、免許を返納するときまではオープン2シーターを楽しみたいですね」

取材・文:手束毅

-

- (プロフィール) 貴島孝雄(きじまたかお) 1949年・徳島県生まれ1967年に東洋工業(現・マツダ)に入社。トラック開発部門でサスペンションなどの設計を行っていたが、初代RX-7で初めてスポーツカーの開発に携わる。初代ロードスターにもプロジェクト時代から参加し、2代目と3代目の主査を務めた。

2009年、マツダを定年退職後は山口東京理科大学工学部機械工学科教授に就任した。