【技術革新の足跡】フォード・コスワースDFV――F1最多勝の汎用エンジン(1967年)

よくわかる 自動車歴史館 第79話

F1の規定変更が生んだ傑作エンジン

2015年のF1は、10チーム20台で争われる。使用されるエンジンは、メルセデス、ルノー、フェラーリ、そして復帰したホンダの4種類だ。シャシーの空力特性やサスペンションの出来栄えに加え、どのエンジンを搭載するかが勝負の行方を決める。それは、必ずしも当たり前のことではない。かつてエンジンに選択の余地がほとんどない時代があった。たった1種類のエンジンが、グランプリを支配していたのである。

1960年代から1980年代にかけ、F1を席巻したのがフォード・コスワースDFVである。通算154勝(改良型のDFYも含めると155勝)という驚異的な成績を残し、9人のドライバーに12回の年間チャンピオンをもたらしている。この数字は他に類を見ないものだ。DFVは電子制御や材料・加工の水準などを除けば、最先端のエンジンと比べても見劣りしない、近代レーシングエンジンの完成形ともいえるものだった。

DFVの誕生には、F1のエンジン規定の変更が関わっている。1961年から排気量が1.5リッターまでに制限されていたが、1966年から倍の3リッターに拡大されたのだ(過給器付きエンジンの排気量の上限は1.5リッター)。新エンジンの調達には各チームが苦戦し、間に合わせのような対応を取らざるをえないケースもあった。ロータスはBRMのH16型エンジンを採用したものの、重い上に信頼性が低い代物で戦闘力が低かった。

ロータスのコーリン・チャップマンは、新興レーシングエンジンビルダーのコスワースに3リッターエンジンの製作を依頼する。彼らは直列4気筒1.6リッターのFVAエンジンを持っており、それを組み合わせたV8エンジンを開発する構想を持っていた。それが「Double Four Valve」と呼ばれるもので、頭文字をとってDFVと名付けられた。ただ、コスワースにはエンジン開発のための資金が不足していた。費用を提供したのは、ロータス・コルチナの受託生産で縁のあったフォードである。資金面での懸念がなくなって開発は順調に進み、新エンジンはフォード・コスワースDFVの名で呼ばれることになった。

市販化で多くのコンストラクターが採用

DFVの開発と並行して、ロータスは新型マシンの製作を進めていた。葉巻型ミドシップマシンの名機とされる49である。バスタブ式モノコックのミドにDFVを搭載し、バランスのとれたマシンに仕上がっていた。エンジン自体を、応力を受ける構造部材として使う設計である。ホンダRA271やロータス43で採用された最新のテクノロジーだった。

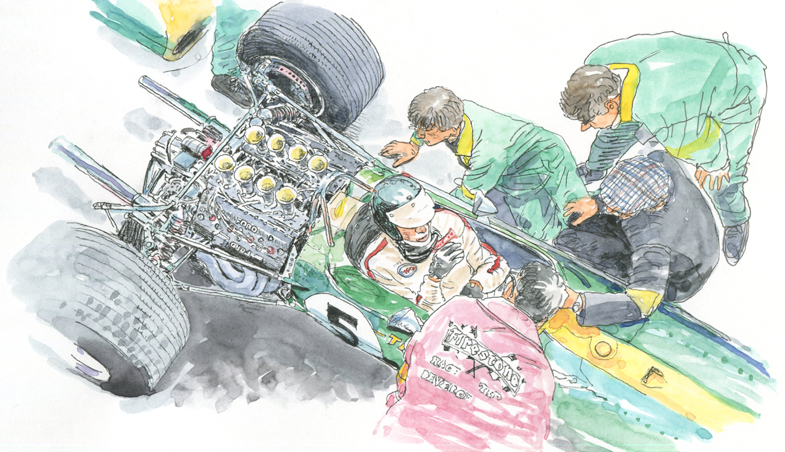

DFVを独占使用するロータス49のデビュー戦となったのは、この年の第3戦となるオランダGPである。開発ドライバーを務めていたグラハム・ヒルは新マシンを見事に乗りこなしてポールポジションを獲得。一方、チームメイトのジム・クラークはサスペンショントラブルに悩まされ、8位にとどまった。ところが決勝では、ヒルの乗ったマシンのDFVにタイミングギアのトラブルが発生してリタイア。調子を取り戻したクラークは素晴らしい走りを見せ、優勝を勝ち取った。DFVは初戦から高いポテンシャルを見せつけたのである。

この年、ロータスは最終戦まですべてのレースでポールポジションを獲得している。決勝ではトラブルに悩まされて4勝をあげたにすぎなかったが、それでもDFVの優秀性は明らかだった。フェラーリやホンダの投入するV12は、パワーではDFVを上回っていたが、重量や大きさの面では不利であり、ピークパワーより低回転からトルクを生み出すことを重視したDFVのほうがドライバーにとっても使いやすかった。トータルのバランスに優れたDFVは、3リッター時代のF1にフィットしたのだ。

DFVの採用で、ロータスのアドバンテージは強固なものとなった。しかし、フォードは翌年から、このエンジンを他のチームにも販売することを決定する。他のエンジンとの差は明らかで、ロータスが独占するとレースが成り立たなくなってしまう恐れさえあったのだ。後に名門として名をはせることになるマクラーレンに加え、ケン・ティレルもDFVを購入し、マトラから参戦することを決めた。

1968年の開幕戦南アフリカGPではクラークとヒルがワンツーフィニッシュを決め、熟成を重ねたロータスはまだ優位性を保っているように見えた。しかしその直後、クラークが事故で命を落としてしまう。ヒルが第2戦、第3戦と連勝するものの、第4戦ではDFVを導入したマクラーレンが勝利を収めた。この年はロータスとヒルがコンストラクターとドライバーのタイトルを手にするものの、マクラーレンが4勝しマトラも3勝をあげた。後は自社製のエンジンを搭載するフェラーリがフランスGPで一矢を報いただけで、12戦のうち11勝はDFVユーザーで占められた。

DFVは1968年から1974年まで、コンストラクターとドライバーのタイトルを7年連続で獲得した。ホンダはF1を去り、フェラーリ対DFVユーザーという構図が固まっていった。小規模なチームでも安価なDFVを購入して市販のシャシーと組み合わせれば、レースに参戦することが可能になったのだ。スポット参戦も含めて数多くのコンストラクターがF1に挑むようになり、日本からも1974年にマキレーシングが参戦している。

覇権を脅かしたターボパワー

V12エンジンに比べてV8のDFVはメンテナンス性に優れており、わずかな人数のメカニックでも扱うことができた。部品の互換性が高いことも、プライベートチームにはありがたかった。シリンダーヘッドは両バンクで共通のものが使われており、ピストンやコンロッドはFVAエンジンのパーツを流用することができた。レーシングエンジンは性能に特化してギリギリのラインで設計されるものだが、DFVは量産効果を出せる工業製品という性格をも有していた。汎用(はんよう)品だからこそ、使い勝手がよかったのだ。

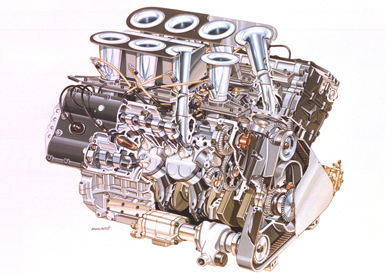

DFVはペントルーフ型燃焼室を備える自然吸気のDOHC 4バルブエンジンで、バンク角が90度のV8である。カムシャフトはギアで駆動する。シリンダー内のタンブル流コントロールを巧みに行い、高圧縮化と相まって高出力と低燃費を両立させることに成功した。2993ccの排気量から、当初は400馬力、後期には500馬力以上を絞り出していた。重量は150kg程度と軽く、コンパクトな形状でどんなマシンにも合わせやすい。クランクケースの底部はハシゴ状になっていて、高い剛性を確保していることで構造材としても優秀だった。

DFVの覇権を脅かしたのは、ルノーが持ち込んだV6ターボエンジンだった。初参戦の1977年から2年間は芳しい結果を残せなかったが、1979年のフランスGPで初優勝を果たす。1981年には3勝をあげてコンストラクター4位となり、DFVユーザー以外では唯一気を吐いた。ターボエンジンはピークパワーに至るまで時間がかかるターボラグと呼ばれる現象があり、レースでは不利だとされてきた。ルノーはそれを克服してターボエンジンの可能性を広げたのだ。

1981年からはフェラーリもV6ターボを投入し、翌1982年にはコンストラクターズタイトルを獲得する。同じ年、BMWもターボエンジンの供給を開始した。1983年にはホンダとポルシェがエンジンメーカーとして復帰し、どちらもターボを選択していた。この年は16戦中13戦でターボエンジン搭載車が優勝する。DFVの勝利は、モナコGPでのケケ・ロズベルグが最後となった。7戦目のデトロイトGPで、ティレルのミケーレ・アルボレートがショートストローク仕様のDFYで勝利するが、時代はすでにターボエンジンのものだった。

1987年から3.5リッター化されたことに対応して改良されたDFZも、栄光を取り戻すことはできなかった。F1は高いレベルでターボテクノロジーが競われる場となり、1980年代後半にはホンダパワーが覇権を握ることになる。それでも、DFVは消え去ったわけではなかった。F1の直下のカテゴリーとしてF3000が創設され、活躍の場が与えられたのだ。

もともと基本性能の高いエンジンであり、各チームがチューニングに工夫をこらす余地が多く残されていた。ブロック以外はほとんど別物というほどの徹底した改良を施す例も多かった。中でも画期的だったのは、ヤマハが1987年にデビューさせたOX77である。シリンダーヘッドを5バルブ化し、ピストンとコンロッドも新造した。吸排気効率を高めたこのエンジンを搭載したマシンで、鈴木亜久里が1988年の全日本F3000選手権のチャンピオンとなっている。

現在のF1ではパワーユニットにエネルギー回生システムが導入されており、極めて複雑な制御が必要となっている。大規模な開発部隊を持っていなければ、とても参入はかなわない。DFVを買えばF1にチャレンジすることができた1970年代から1980年代は、F1の民主化が進んだ奇跡の時代だった。

1967年の出来事

topics 1

トヨタが最高級車センチュリーを発売

1964年に発売されたトヨタ・クラウンエイトは、日本初のV型8気筒エンジン搭載車である。2代目クラウンを大型化したボディーに2.6リッターエンジンを積む、VIP市場を独占していたフルサイズのアメリカ車に対抗する高級乗用車だった。 1967年にクラウンがモデルチェンジすると、クラウンエイトはカタログから落とされる。代わりに登場したのが、専用ボディーを与えられたセンチュリーだった。この年は明治100年と豊田佐吉翁生誕100年にあたり、それを記念して英語で一世紀を意味する名前がつけられた。 エンジンは排気量が拡大されて3リッターV8となり、150馬力の高出力を得ていた。サスペンションには意欲的なメカニズムを採用している。フロントを、ローリングダイヤフラム型のエアスプリングを使った独立懸架としたのだ。 エンジンが3.4リッターに拡大されるなどの変更が行われたものの、センチュリーは基本的な設計を変えることなく30年間作り続けられた。1997年のモデルチェンジでエンジンはV12となり、ハイテクを満載したクルマに生まれ変わったが、外観はほとんど変わっていない。

topics 2

トヨタがハイエースを発売

1954年に登場したトヨペット・ライトトラックSKB型は、1956年に20万通に及ぶ公募の中からトヨエースという愛称が付けられた。その小型版として1967年に発売されたのが、ハイエースである。 同じ年にさらに小型のミニエースが発売され、1970年には中間のライトエースがデビューしている。ハイエースにはワンボックスボディーのモデルが追加され、使い勝手のよさで人気となった。 商用車として開発されたモデルだが、趣味やレジャーの用途にもマッチしたことで、個人ユースが広がっていった。巨大なラゲッジスペースにはサーフボードやオートバイなども余裕で入れることができる。 四角いボディーであることも、ドレスアップのベースとして優れているとして人気の理由になった。積載量の多さや耐久性が評価されて海外でも人気が高く、今日では窃盗団の標的にされるという困った事態も発生している。

topics 3

世界初の自動改札機が大阪・北千里駅に設置される

高度経済成長の中で都市の人口が急増し、通勤ラッシュが問題となっていた。乗客をスムーズにホームに導入したくても、改札で切符にハサミを入れる時間を短縮するのは難しい。駅員の増員にも限界がある。 改札業務の効率化が急務となり、阪急電車は立石電機(現オムロン)に自動改札システムの開発を依頼する。1分間に60人の乗客をさばくのが目標だった。 1967年3月、阪急千里線北千里駅に10台の自動改札機が設置された。定期券専用の機械だったが、切符や現金などを投入する客が後を絶たず、早く通りすぎようとしてゲートが閉まってしまうなどのトラブルも続出した。 当初は穴あき式のカードが使われていたが、のちに磁気式の自動改札が実用化され、切符も対応できるようになった。2001年からはSuicaやPASMOなどの非接触型カードが導入されて主流となっている。

【編集協力・素材提供】

(株)webCG http://www.webcg.net/

[ガズ―編集部]

連載コラム

最新ニュース

-

-

車内でスマホを快適チャージ! 新機軸携帯充電アイテムを【特選カーアクセサリー名鑑】

2024.06.02

-

-

スバル『BRZ』現行モデルが生産終了、新型登場かマイナーチェンジか

2024.06.02

-

-

JAFが「いろいろなモビリティ」サイト公開---混在する交通社会

2024.06.02

-

-

ブレーキキャリパー進化論、ピストン数と性能の関係を徹底解説~カスタムHOW TO~

2024.06.01

-

-

日本モータースポーツの歴史を語って映像で残すプロジェクト「レジェンドレーシングドライバーかく語りき」が5月31日より一般公開を開始

2024.06.01

-

-

スバル『WRX』に「tS」、STIチューンの足回り…米2025年型に設定

2024.06.01

-

-

ランチアがラリー復帰へ、『イプシロン』新型で…212馬力ターボ搭載

2024.06.01

最新ニュース

-

-

車内でスマホを快適チャージ! 新機軸携帯充電アイテムを【特選カーアクセサリー名鑑】

2024.06.02

-

-

スバル『BRZ』現行モデルが生産終了、新型登場かマイナーチェンジか

2024.06.02

-

-

JAFが「いろいろなモビリティ」サイト公開---混在する交通社会

2024.06.02

-

-

ブレーキキャリパー進化論、ピストン数と性能の関係を徹底解説~カスタムHOW TO~

2024.06.01

-

-

日本モータースポーツの歴史を語って映像で残すプロジェクト「レジェンドレーシングドライバーかく語りき」が5月31日より一般公開を開始

2024.06.01

-

-

スバル『WRX』に「tS」、STIチューンの足回り…米2025年型に設定

2024.06.01