機械遺産に選ばれたてんとう虫、家族に愛されるスバル360(K111型)

今となっては忘れられつつあることかもしれないが、かつてクルマは庶民にとって憧れの存在だった。1955年、当時の通商産業省(通産省)が国民車構想を打ち出した終戦から10年が経った、神武景気と呼ばれる高度経済成長期時代だ。それからわずか3年後の1958年3月、1台の国産乗用車が誕生した。それがスバル・360である。

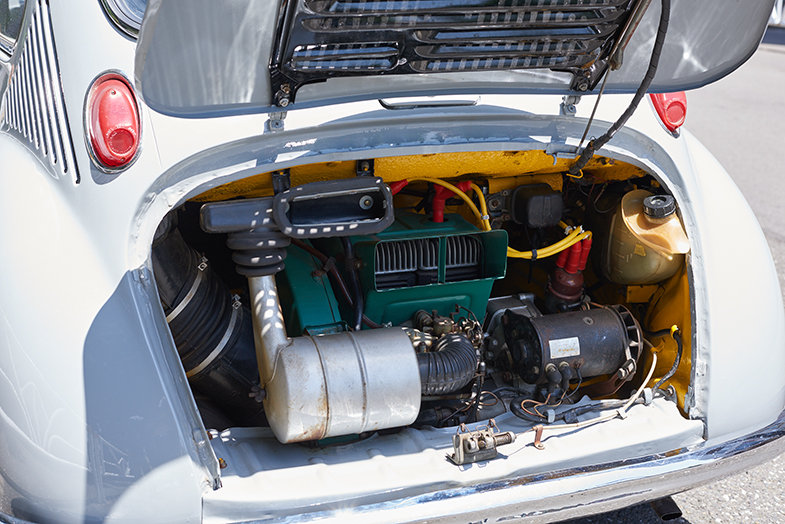

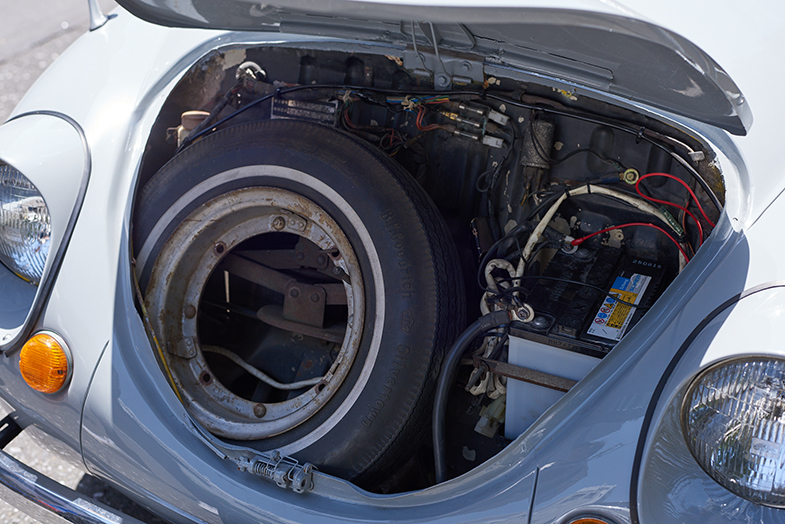

空冷2気筒2ストロークエンジンの排気量は356cc、最高出力16馬力、車両重量わずか385kgを後輪駆動で走らせる方式は、フォルクスワーゲン・ビートルやポルシェ・911と同じ「リアエンジン・リアドライブ(RR)」だ。モノコックボディには旧中島飛行機時代に培った技術が注ぎ込まれ、全長×全幅×全高:2990x1300x1380mmは、当時の軽自動車規格に適合したものだった。そんなスバル・360は、見た目が愛らしいことから「てんとう虫」と呼ばれた。愛らしい姿をしたこのクルマは、12年間も生産され、累計台数39万台という記録を打ち立てている。スバル・360は、創立から120年という歴史を持つ日本機械学会による「機械遺産」としても登録されており、名実ともに日本の自動車史に残る1台であることは間違いない。

快晴のある日、新緑がまぶしい都心の片隅に1台のスバル・360が佇んでいた。現代のクルマのボディサイズに見慣れてしまった目には、このスバル・360は驚くほどコンパクトに映る。早速オーナーに声を掛けてみることにした。

「このクルマは1967年式スバル・360スタンダードです。手に入れてから2年ほど経ちますが、まだ1,000kmほどしか走っていません。私は今年で48歳になるので、このクルマの方が少し年上ですね(笑)」。

所有年数の割に距離が進んでいないようだが、あまり遠出はしないのだろうか。

「一度、高速道路を走ったとき、パーキングエリアに停めた直後にクルマがバテてしまって···。それ以来、なるべく遠出は避け、近所をゆったり走るようなドライブを心掛けています。無理をさせてしまっては、このクルマがかわいそうですから」。

オーナーの年齢から察すると、スーパーカー世代に当たると思うのだが、幼少期からクルマへの憧れはあったのだろうか。

「もちろんスーパーカーブームの洗礼を受けましたよ(笑)。当時住んでいた地元のスーパーでも、スーパーカーショーが開催されていたくらいですから。中でも、ランボルギーニ・カウンタックに憧れましたね。日本車だと、マツダ・サバンナRX-7(SA22C型)が好きだったなあ。確か、マッハグリーンという名のグリーンメタリックのボディカラーが記憶に残っています」。

スバル・360は、スーパーカーとは対極にあるクルマというイメージもあるが、手に入れようと思ったきっかけは何だったのだろうか。

「私が初めて自分の愛車を所有したのが33歳のとき、クルマは光岡・ビュートというクルマでした。小さい頃はスーパーカーにも憧れましたが、元々小さくて、丸っこいクルマが好きなんですね。友人がビュートを破格値で譲ってくれるというので購入しました。それから結婚して子どもが生まれたこともあり、トヨタ・VOXYを買ったんです。しかし、心のどこかで遊び心があるクルマが欲しいという思いがありまして・・・。そこでVOXYを手放し、ダイハツ・ムーブを手に入れ、もう1台、古いクルマを探すことにしたんです」。

丸っこくて古いクルマは他にもあると思うが、なぜスバル・360を選んだのだろうか。

「少年の頃、『熱中時代』というドラマを観ていまして、劇中で、俳優の水谷豊さんの愛車がスバル・360だったんですね。その印象が強く残っていました。さらに、自宅近くにスバル・360専門店があったということも決め手になりましたね。ショップに問い合わせたところ、今、1台在庫があるというので観に行ってみたら、このクルマが置いてあったんです。ほぼ即決で購入を決めてしまいました」。

大人になっても、幼少期に観た映画やドラマなどで使われていた劇用車に憧れる人は多いかもしれない。しかし、自分の愛車にする(できる)人はごくわずかだ。オーナーは、そんな男のロマンを叶えた1人なのだ。

「このクルマは60万円で購入しました。さらに、錆が進行していたバンパーとホイールの補修に20万円、そしてボディの全塗装に40万円。結構お金が掛かりましたね(笑)。パーツの確保については、生産台数が多いこともあり、今のところ中古品を手に入れるなど、どうにかやりくりできそうです。できれば、部品が見つかるか、再生産をしてくれるのなら、ゴム製の窓枠を新品に交換したいです」。

この種の取材で購入金額を伺うことがあったとしても、デリケートな部分だけに、文中では触れないようにすることも少なくない。しかし今回は「もし、スバル・360の購入を考えていらっしゃる方がいるとしたら、少しでも一歩踏み出すきっかけになれば···」という、オーナーの配慮もあり、敢えて金額を明示することとした。この記事がきっかけとなり、1人でも多く「俺も何とかしてスバル・360を買おう」と思ってくれる人がいてくれたら本望だ。

「フロントフードや、リアのエンジンフードを開けると、元の色が見えるんです。私が手に入れたときは黄色だったんですが、その前は赤や白に塗られていた時代もあったようです。今回、全塗装したこのグレーですが、実は『ゴミ収集車』の色なんです。このクルマに合うかなと思って、購入したショップに頼んで塗ってもらいました」。

さすがにマニアでも、このクルマのベースとなったモデルの色を言い当てるのは難しいのではないだろうか?オーナーの洒落っ気と遊び心は車内にも溢れている。助手席から車内に向けられた扇風機やアクセサリーが何ともいい味を出しているではないか。

「私には、妻と8歳になる娘がいるんですが、2人ともこのクルマが好きみたいですよ。クーラーやラジオ、シガーソケットすらないスタンダードな仕様ですが、この質素な雰囲気が気に入っています。妻からは『エアコンがないなんて聞いてない。詐欺だ!』って言われましたけれど(苦笑)」。

このクルマを取材している最中、多くの人がこのスバル・360を観ていることに気づいた。しかも、その表情が皆、笑顔なのだ。外国人カップルと思われる男女も、和やかな表情を浮かべながらスマートフォンのカメラで撮影している。近年、鋭い目つきのデザインや音で周囲を圧倒させるようなクルマを見掛けることもある。自分の力を誇示するツールとしてはいいのかもしれないが、周囲の人を笑顔にできるか···というと、疑問が残る。その点、このスバル・360は周囲にいる人々を笑顔にする力がある。今風にいえば「ほっこり」させてくれるのだ。

「先日、江戸時代の雰囲気を残す街並みをスバル・360で走ってみたんです。街並みにこのクルマがマッチするんでしょうね。道行く人たちがこのクルマを撮影していました。皆さんに好かれているみたいでちょっと嬉しかったですね(笑)。最近、もう1台所有していたダイハツ・ムーブを手放して、中古のトヨタ ・アルファード(初代)を手に入れたんです。V6 3Lエンジンに加えて4WD仕様の個体です。アルファードの5メートル近い全長と、1.8メートルを超える全幅がもたらす、ゆとりのある走りと快適性は、スバル・360とはまさに対極だなと感じます。でも、スバル・360は今のところ故障もありませんし、意外に燃費も良くて、リッター10km/Lくらい走るんです!妻と娘もこのクルマが好きだと言ってくれますし、もうしばらく乗り続けていたいですね」。

今や電気自動車が当たり前のように日本の路上を走る時代だ。スバル・360は、驚くほどコンパクトかつシンプルで、スペックを見ても非力だと感じざるを得ない。しかし、大きなクルマたちに混じって東京の街中を排気量356ccの能力をフルに生かして走る姿は、まるで小さなてんとう虫が懸命に空を飛んでいるかのようだ。そんな愛らしさとある種の健気さのようなものが人々の心を惹きつけるのかもしれない。

「私のスバル・360は、現代のクルマでは当たり前のようにあるものが装備されていません。実は、ウインカーを戻すのも自分の手で行わなくてはならないんです。あと、手に入れた個体が『スタンダード』というグレードだったこともあり、上級グレードにあたる『デラックス』という響きが羨ましいと思うこともありましたね。『デラックス』は、フロントがベンチシートなんです。でも、私が所有している『スタンダード』はセパレートシート。実は、インターネットオークションを見ていると、セパレートシートの方がレアアイテムのようなんです。些細なことですが、上級グレードよりもレアなアイテムが自分のクルマに装着されているようで、ちょっと嬉しくなりますよね(笑)」。

最近は「デラックス」という表現をあまり使わなくなった気がするが、かつての日本車では上級グレードを象徴するような響きがあったように思う。このスバル・360のシンプルな内装でも、充分に満ち足りたカーライフを送っていた時代があったのだ。

クルマは、今後ますます便利かつ快適な方向に進化していくのだろうか?近い将来、人間が運転しなくても自動運転で目的地へ連れて行ってくれる時代が訪れるかもしれない。それは、確かに便利なことは間違いない。しかし、技術の進化と反比例するかのように、人とクルマの距離が遠ざかりつつあるように思えてならないのは気のせいだろうか?50年前に生産されたこのスバル・360が、歴代のオーナーによって大切に扱われ、電気自動車が行き交う21世紀の東京でもまったく色褪せない魅力を放つように、50年後の未来も「愛車」という言葉が日常的に使われていることを願わずにはいられないのだ。

(編集: vehiclenaviMAGAZINE編集部 / 撮影: 古宮こうき)

[ガズー編集部]

連載コラム

最新ニュース

-

-

車内でスマホを快適チャージ! 新機軸携帯充電アイテムを【特選カーアクセサリー名鑑】

2024.06.02

-

-

スバル『BRZ』現行モデルが生産終了、新型登場かマイナーチェンジか

2024.06.02

-

-

JAFが「いろいろなモビリティ」サイト公開---混在する交通社会

2024.06.02

-

-

ブレーキキャリパー進化論、ピストン数と性能の関係を徹底解説~カスタムHOW TO~

2024.06.01

-

-

日本モータースポーツの歴史を語って映像で残すプロジェクト「レジェンドレーシングドライバーかく語りき」が5月31日より一般公開を開始

2024.06.01

-

-

スバル『WRX』に「tS」、STIチューンの足回り…米2025年型に設定

2024.06.01

-

-

ランチアがラリー復帰へ、『イプシロン』新型で…212馬力ターボ搭載

2024.06.01

最新ニュース

-

-

車内でスマホを快適チャージ! 新機軸携帯充電アイテムを【特選カーアクセサリー名鑑】

2024.06.02

-

-

スバル『BRZ』現行モデルが生産終了、新型登場かマイナーチェンジか

2024.06.02

-

-

JAFが「いろいろなモビリティ」サイト公開---混在する交通社会

2024.06.02

-

-

ブレーキキャリパー進化論、ピストン数と性能の関係を徹底解説~カスタムHOW TO~

2024.06.01

-

-

日本モータースポーツの歴史を語って映像で残すプロジェクト「レジェンドレーシングドライバーかく語りき」が5月31日より一般公開を開始

2024.06.01

-

-

スバル『WRX』に「tS」、STIチューンの足回り…米2025年型に設定

2024.06.01