トヨタ ヴォクシー/ノア 開発者インタビュー(チーフエンジニア編)

“ミニバンだけの武器”を極める

2014年1月にデビューを飾った、新型「トヨタ・ヴォクシー/ノア」。その開発にかける思いを、“生みの親”である開発メンバーに聞いた。

ミニバンブームも落ち着いてきたといわれるものの、月に2万台規模の需要がある5ナンバーサイズのミニバン市場は相変わらず熱い。この激戦区で、「日産セレナ」や「ホンダ・ステップワゴン」といった強敵と戦う「トヨタ・ヴォクシー/ノア」がフルモデルチェンジを受けた。

2001年に登場した初代から数えて3代目となる新型ヴォクシー/ノアは、どんなミニバンを目指して開発されたのか? そして、開発にあたってはどんな点に苦心したのか? 開発に携わった主要メンバーの、生の声をうかがった。

ゼロからの開発

新型ヴォクシー/ノアでだれもが注目するのは、このクラスのミニバンに初めて採用された、本格的なハイブリッドシステムだろう(日産セレナのS-HYBRIDは簡易的なシステムを用いている)。

けれども開発のまとめ役を務めた製品企画本部の水澗(みずま)英紀チーフエンジニアは、「ただハイブリッドシステムを載せるだけなら、従来型を改良するだけで済みます。新型ヴォクシー/ノアをゼロから開発したのは、ミニバンに求められる性能をすべて引き上げて、このクラスでナンバーワンのミニバンを作りたかったからです」ときっぱりと語った。

では、ミニバンに求められる性能とは何か? 水澗チーフエンジニアは続ける。

水澗「セダンやワゴンとは違う、ミニバンだけの武器を考えました。室内の広さ、スライドシートの乗り降りのしやすさ、3列目のシートアレンジの使い勝手は、他の車型ではまねできません。お客さまはこういった性能を求めて購入してくださるのだから、ここを極めるための開発を行いました」

こうして新型ヴォクシー/ノアは、その“ミニバンだけが持つ武器”に磨きをかけることになった。中でも最大のポイントは、フロア(床)の高さを地面から360mmと、このクラスで最も低くしたことだ。フロアを低くすると、子どもから大人まで、男女を問わず乗り降りがしやすくなるという利点が生まれる。

ただし、水澗チーフエンジニアによれば、低床フロアの開発は一筋縄ではいかなかったようだ。

「低いフロア」はゆずれない

水澗「空気抵抗を減らして燃費を向上させるために、新型ヴォクシー/ノアでは全高を25mm低くしています。けれども、室内は広くしたい。するとフロアを低くするのが最良の解決策です。……と、言うのは簡単ですが、ロードクリアランスを確保しながら部品を薄くして、なおかつ四駆用のプロペラシャフトも通さなければいけない。困難な作業ですが、低床フロアは絶対にやらなければなりませんでした」

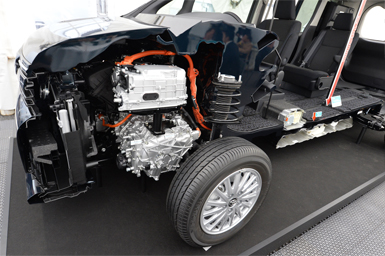

新型ヴォクシー/ノアのカットモデルを見ると、薄型化した燃料タンクがプロペラシャフトを避けて車体左側に取り付けられているなど、工夫が凝らされている。また、リヤのサスペンションも低床フロアに対応すべく新設計されている。

性能実験部で操縦安定性や運動性能の開発を担当した小河俊朗主幹は、「フロアを低くすることと燃料タンクを配置する場所、そしてリヤサスペンションの取り付け位置など、狭いスペースの取り合いでした」と振り返る。

小河「従来型でも、『運動性能が高い』という市場からの声をいただいていました。この長所は伸ばしながら、快適性をさらに引き上げるのが今回の開発におけるポイントでした。新しいリヤサスペンションのチューニングや、ボディ剛性を上げて車体をしっかりさせることで、乗り心地は大幅によくなったと自負しています。わかりやすいのは、路面の凸凹を乗り越えた直後の動きですね。新型は、ボディの揺れがすぐに収まります」

矛盾をクリアしたシート

新型ヴォクシー/ノアは、室内の広さや使い勝手にすぐれたシートアレンジなど、実際にミニバンを必要とする人に親身になって開発されている、という印象を受ける。

ユーザー目線で必要な性能を獲得するにあたっては、通常はあまり表に出ないエンジニアが大きな役割を担っていた。トヨタ車体の内装設計部でシートの設計を担当した水谷英治主任だ。水谷主任は運転席から3列目までのすべてを担当しているが、ここでは話をサードシートに絞りたい。

水澗チーフエンジニアからサードシートに求められる性能を最初に聞いた時、水谷主任は「無理かもしれない」と感じたという。

水谷「サードシートはハネ上げ式を採用することが決まっていました。ハネ上げ式は(床下収納式に対して)きちんとしたサイズのシートにできる利点もありますが、たたんだ状態でも室内空間を浸食するという短所があります。水澗チーフエンジニアからは、『大人がきちんと座れて、なおかつスペースを犠牲にしないような構造にしたい』という指示があったのです」

背もたれのクッションが厚くて大きいシートのほうが掛け心地がいい、というのは素人の頭でも理解できる。コンパクトで、かつ快適なシートというのは矛盾しているのではないか。水谷主任は、ふたつの解決策でこの矛盾をクリアした。

水谷「まずシート内部のパッドを減らして、クッション用のバネの質を上げながら数も増やすことで、薄くても快適なサードシートになりました。また、ハネ上げる部分に4リンクのヒンジを使うことで、左右両サイドにぴったりくっつけて仕舞うことができるよう工夫しました。このふたつで、“広い室内空間”と“掛け心地のいいサードシート”が両立したのです」

ハイブリッドにも初の試み

水澗チーフエンジニアは「ハイブリッドだけがアピールポイントではありません」と語る。けれども、それでも多くの方が新型ヴォクシー/ノアのハイブリッド車が実現した23.8km/リットルという優秀なJC08モード燃費に注目していることは間違いないだろう。

HVユニット開発部でハイブリッドシステムの開発を担当した大塚健司主幹(現在はレクサス製品開発部)によれば、「『プリウス』用のシステムをベースに、より重いミニバン向けにチューニングした」とのことである。

大塚「プリウスより約200kg、『プリウスα』と比べても約100kg重いので、モーターが熱くなります。そこでこれまでは空冷だったオイルクーラーを水冷にして熱効率を上げています。また、ハイブリッド化によって室内の広さを犠牲にしてはいけないので、ハイブリッド用のニッケル水素バッテリーは助手席のシート下に配置しました。トヨタとしては初の試みです。例えば後席の下に配置すると、フロアがフラットでなくなるので、ここがベストということになりました」

ハイブリッド車に注目が集まりがちであるけれど、2リットルのガソリンエンジンモデルも16.0km/リットルと、ライバルの日産セレナのS-HYBRID搭載モデルと同じ燃費を記録していることは付記したい。

こうして、広くて、使い勝手がよくて、燃費もいい新型ヴォクシー/ノアが登場した。実際に試乗してみると、スライドドアの広い開口部と低床フロアのおかげで乗り降りがしやすくなっていて、おまけに2列目も3列目も従来型よりはるかにスペース的な余裕がある。シートアレンジの使い勝手も上々で、総合的に見て使いやすいミニバンに仕上がっている。

実際に使ってみると、水澗チーフエンジニアの「ハイブリッドだけがアピールポイントではありません」という言葉の意味がよくわかる。激戦区であるだけに、あるいは今後、燃費競争でもっと優秀な値をたたき出すライバルが登場するかもしれない。けれども骨格の部分がよくできていれば、燃費で一瞬後れをとっても、すぐに挽回できるのだ。

<プロフィール>

製品企画本部 ZH チーフエンジニア

水澗英紀

1985年に入社、実験部で「ライトエース」を皮切りに実験全般を担当。後に製品企画本部へ移る。

2007年に発表した2代目に続き、3代目となる新型ヴォクシー/ノアの開発をとりまとめた。

性能実験部 主幹

小河俊朗

1993年入社、第1車両技術部に配属され、NV(ノイズ・バイブレーション)や乗り心地の先行開発に携わる。2006年より現職。

「アルファード」に続いて、「ヴォクシー/ノア」の操縦安定性を担当した。

トヨタ車体 内装設計部 主任

水谷英治

1997年にトヨタ自動車の関連会社であるアラコに入社。後に行われた吸収分割により、2004年よりトヨタ車体の所属となる。

以来、「プログレ」や「アルファード」などの内装を手がけ、「ヴォクシー/ノア」ではシートを担当した。

レクサス製品開発部 主幹(開発当時はHVユニット開発部)

大塚健司

1998年入社、HVシステム開発統括部にて2代目「プリウス」、初代「エスティマ ハイブリッド」、初代「RAV4」をベースにした「RAV4 EV」の開発に携わった。

ソフトとハードのとりまとめを専門分野とする。

(interviewer:サトータケシ/photo:田村 弥)

連載コラム

最新ニュース

-

-

車内でスマホを快適チャージ! 新機軸携帯充電アイテムを【特選カーアクセサリー名鑑】

2024.06.02

-

-

スバル『BRZ』現行モデルが生産終了、新型登場かマイナーチェンジか

2024.06.02

-

-

JAFが「いろいろなモビリティ」サイト公開---混在する交通社会

2024.06.02

-

-

ブレーキキャリパー進化論、ピストン数と性能の関係を徹底解説~カスタムHOW TO~

2024.06.01

-

-

日本モータースポーツの歴史を語って映像で残すプロジェクト「レジェンドレーシングドライバーかく語りき」が5月31日より一般公開を開始

2024.06.01

-

-

スバル『WRX』に「tS」、STIチューンの足回り…米2025年型に設定

2024.06.01

-

-

ランチアがラリー復帰へ、『イプシロン』新型で…212馬力ターボ搭載

2024.06.01

最新ニュース

-

-

車内でスマホを快適チャージ! 新機軸携帯充電アイテムを【特選カーアクセサリー名鑑】

2024.06.02

-

-

スバル『BRZ』現行モデルが生産終了、新型登場かマイナーチェンジか

2024.06.02

-

-

JAFが「いろいろなモビリティ」サイト公開---混在する交通社会

2024.06.02

-

-

ブレーキキャリパー進化論、ピストン数と性能の関係を徹底解説~カスタムHOW TO~

2024.06.01

-

-

日本モータースポーツの歴史を語って映像で残すプロジェクト「レジェンドレーシングドライバーかく語りき」が5月31日より一般公開を開始

2024.06.01

-

-

スバル『WRX』に「tS」、STIチューンの足回り…米2025年型に設定

2024.06.01