トヨタスポーツ800 vs ホンダS600――スポーツカーの哲学(1965年)

よくわかる 自動車歴史館 第10話

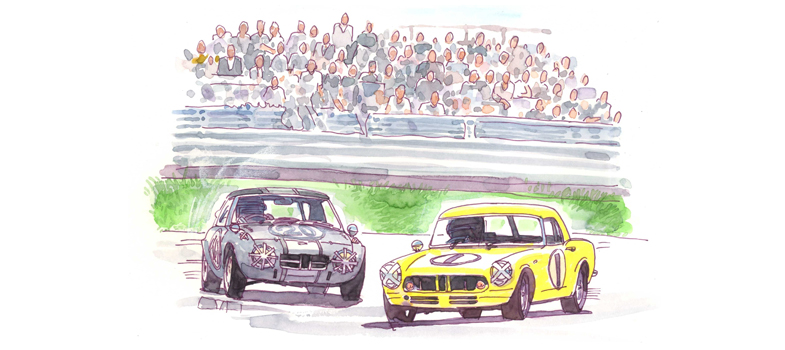

船橋サーキットの死闘

1965年7月、千葉県に船橋サーキットがオープンした。3年前に鈴鹿サーキットの営業が始まっていたが、ようやく首都圏にも自動車レースのできる施設が造られたわけだ。敷地面積は約3万坪と小さく、タイトなコーナーを組み合わせたテクニカルなコースレイアウトだった。オープニングを飾ったのは、この年、国内で最大のレースイベント全日本カークラブ選手権である。

今でも語り草になっているのが、400ccから1300ccまでのGTカーが争うGT-Iレースである。ダイハツ・コンパーノ・スパイダー、日野コンテッサなど40台がエントリーしていたが、誰もが優勝は2台のマシンのどちらかだと思っていた。生沢徹のホンダS600と、浮谷東次郎のトヨタ・スポーツ800である。ふたりは無二の親友であるとともに、最良のライバルでもあった。午前中に雨中で行われたGT-IIレースでは、浮谷のロータス・エランがポール・トゥ・ウィンを決めていた。それだけに、生沢は雪辱を果たそうと意気込んでいた。

雨が上がった午後3時40分、GT-Iレースがスタートした。ポールポジションの生沢はパワーにまさるアバルト・ビアルベーロにかわされたものの2位をキープ。4番手スタートの浮谷は1台抜いて生沢に勝負をしかける。5周目の最終コーナーで2台は接触し、浮谷のマシンはフロントフェンダーを変形させてしまった。へこんだフェンダーはタイヤに当たり、そのまま走ることはできない。予定外のピットインを強いられ、53秒ものハンディを負ってしまう。

2.4kmのコースを30周するスプリントレースでは、これは致命的な差と言っていい。それでも諦めない浮谷は猛然と追い上げ、16週目には7位まで順位を上げていた。そして17週目にトップのアバルトがマシントラブルでリタイアする。労せずして生沢はトップに立ったが、これが油断を生んだ。ピットからはマシンをいたわってペースダウンするよう指示が出され、全力で追いかける浮谷が差を縮めてきた。24周目、バックミラーにパッシングで威嚇する浮谷のマシンが映る。もはや生沢には、勢いに乗る浮谷を止める手だてはなかった。

トヨタスポーツ800、 ホンダS600のライバル車たち

S600を改造した“カラス”

“奇跡の逆転劇”で世にトヨタ・スポーツ800の名を知らしめた浮谷だが、それまではホンダS600でレースに出場していた。そもそも浮谷はトヨタのワークスドライバーで、1964年の第2回日本グランプリではコロナでレースをしている。しかし、友人に借りたS600で鈴鹿サーキットを走った彼は、俊敏な操縦性に惚れ込んでしまった。すぐに手に入れて毎週のように千葉の自宅から鈴鹿に通って走りこみ、レースにも出場した。現在では考えられないことだが、そんな時代だったのだ。

S600は優れたスポーツカーだったが、浮谷には不満な点があった。ボディーが重く、空気抵抗も大きいことである。ボディーを改造することに、ためらいはない。FRP(繊維強化プラスチック)で軽くて空力性能のいいカウルを作り、弱点を克服しようとした。設計と製作を請け負ったのは、後に童夢を創業することになる林みのるである。彼にとって初めての作品となったこのモデルはマットブラックに塗装され、“カラス”の愛称で呼ばれた。

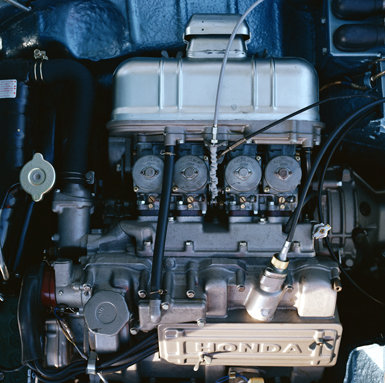

ホンダS600は、当時の乗用車としては考えられないハイスペックなメカニズムを採用していた。直列4気筒のDOHCエンジンに4連キャブレターを備え、606ccの小排気量から57psを絞り出していた。二輪で鍛えられた技術はF1への参戦でさらに磨き上げられ、“時計のような”と評された高回転・高出力の精巧なエンジンに結実していた。最高出力を発生するのは8500rpmである。

サスペンションは四輪独立懸架で、フロントがダブルウィッシュボーンにトーションバーを採用していた。リアは駆動用チェーンケースをトレーリングアームと兼用する凝ったものだった。高性能であることは機構が複雑であることを意味し、重量増につながる。全長3300mm、全幅1400mmのコンパクトなボディーだが、クーペでは車両重量が715kgに達した。

浮谷が求めた理想のスポーツカー

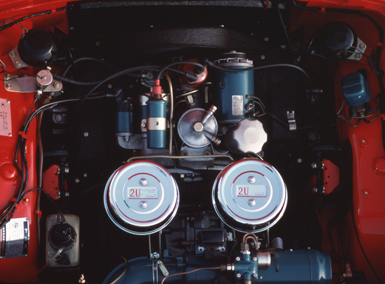

1965年4月に発売されたトヨタのスポーツ800は、S600とはまったく正反対の発想で作られていた。まず、エンジンもシャシーも、オリジナルではない。元になったのは、小型大衆車のパブリカである。エンジンは790ccの空冷水平対向2気筒で、スポーツカーらしからぬのどかなエンジン音を奏でた。5400rpmで発生する最高出力は45psにすぎない。S600と比べると12psの差で、20%以上も低いわけだ。

その代わり、明らかなアドバンテージがあったのがボディーである。全長3580mm、全幅1465mmとS600よりも大きかったのに、車両重量は580kgという軽さだった。アルミニウムやアクリルを多用し、軽量化を図ったのだ。パワーウェイトレシオでいえば、S600の12.5に対し10.2となる。非力な分を軽さが補い、性能差は近づく。

丸っこいフォルムは愛らしさを感じさせ、“ヨタハチ”の愛称にマッチしていた。しかし、砲弾型のなめらかなボディーは空力特性にも優れていた。開発に関わったのは、戦争中に立川飛行機で戦闘機を設計していた長谷川龍雄で、実験を重ねて空気抵抗の軽減にこだわった。サイドウィンドウに曲面ガラスを採用し、ヘッドランプをプラスチックのカバーで覆うなどの工夫が功を奏したのである。最高速は、S600の145km/hを上回る155km/hに達した。

トータルするとS600とスポーツ800の実力は拮抗(きっこう)し、レースでは良きライバルとなった。しかし、開発のバックボーンになった“スポーツカーの哲学”は、対照的である。最新の技術を惜しみなくつぎ込み、ひたすらハイパワーを追求したS600。ブリコラージュの手法で効率を求め、軽量に活路を見いだして総合力で勝負したスポーツ800。おそらく、そこには自動車メーカーとしての考え方の違いが反映されている。

スポーツカーにとって、パワーも軽量化も等しく大切な要素だ。理想は、それが両立することである。浮谷東次郎も、そう考えた。考えをすぐに行動に移すタイプの彼は、コロナのメンテナンスを頼んでいるトヨタの工場に赴き、スポーツ800にS600のエンジンを積んでほしいと頼んだ。そのマシンでイギリスのレースに出ようというのだ。そんな常識はずれの提案がすぐに受けいれられるはずがない。そして、彼の夢は永遠に実現不可能になってしまった。浮谷はそのすぐ後、鈴鹿サーキットで練習走行中に不慮の事故で、帰らぬ人となった。

1965年の出来事

topics 1

ホンダF1が初優勝

ホンダは、四輪自動車の製造に乗り出す前に、F1への参戦を宣言した。1963年に初めてのモデルであるT360が発売されたが、F1に挑むことを発表したのは、その前年なのだ。二輪では製品でもレースでも素晴らしい実績があったが、さすがにこれは無謀だと考える人が多かった。

デビュー戦は1964年のドイツGPで、マシンはRA271。当初はエンジンサプライだけの予定だったが、ロータスからキャンセルされたことでコンストラクターとして参戦することになった。当時のレギュレーションは1.5リッターの自然吸気で、ホンダは二輪で慣れていた125ccのシリンダーを12基並べたV12エンジンを開発した。

12000rpmで220psを発生する高回転型のハイパワーエンジンだったが、機構が複雑なため重量の面で不利だった。市販車のS600と同じ問題を抱えていたわけだ。それでも、翌1965年にはさらに高回転にしてパワーを絞り出す。最終戦のメキシコGPで、リッチー・ギンサーのドライブするマシンがついに初優勝を果たした。

topics 2

好景気の中で日産シルビア発売

1965年は、いわゆる「いざなぎ景気」の始まりとされている。東京オリンピック後の景気後退を財政出動で克服し、これから5年にわたって好景気が続くことになる。

外国車の輸入自由化もこの年で、自動車会社は強力な欧米メーカーを迎え撃つべく多くの新型車を送り出した。前年に日産から「ダットサン・クーペ1500」としてモーターショーに出展されたモデルも、「シルビア」の名で4月に発売された。

「ダットサン・フェアレディ」のシャシーに1.6リッターのエンジンを載せ、エッジのきいた斬新な“クリスプカット”デザインをまとっていた。しかし、割高な価格が美しいデザインに見合うと考える人は少なく、生産台数はわずか554台である。クルマの価値が実用性から多様化するのは、まだ先のことだった。

topics 3

名神高速道路が全面開通

日本初の都市間高速道路は、1963年7月に開通した名神高速道路の尼崎IC~栗東IC区間である。それから2年、小牧IC~一宮ICが開通し、全線の営業が開始した。東名高速道路が開通して東京~西宮間がつながるのは、1969年5月になってからだ。

1965年1月にトヨタのレーシングチームが西宮IC~一宮IC間を往復する“名神トライアル”を行った。前年の秋にモデルチェンジされた「コロナRT40」の耐久テストである。浮谷東次郎も参加したが、単調で退屈したらしい。

全線が開通すると、“10万キロ往復耐久テスト”を行った。ドライバーはトヨタ輸送の運転手。3台のコロナで58日間で276往復し、1台は途中でトラックにぶつけられる事故のためリタイアしたものの、コロナの頑丈さをアピールしたのだ。交通量は少なく、そんなイベントも可能だった。

【編集協力・素材提供】

(株)webCG http://www.webcg.net/

[ガズー編集部]

連載コラム

最新ニュース

-

-

トヨタ ランドクルーザー250 をモデリスタがカスタム…都会派もアウトドア派も

2024.04.19

-

-

マツダ、新型3列シートSUV『CX-80』をついに世界初公開 日本導入時期は

2024.04.19

-

-

アウディ Q8、e-tron史上最長の一充電航続距離619kmを実現…オプションパッケージ発売

2024.04.18

-

-

アルファロメオ『ジュニア』がミラノ・デザインウィーク2024に登場

2024.04.18

-

-

ホンダ『N-VAN』一部改良、急アクセル抑制機能を装備…アウトドアスタイルの特別仕様も

2024.04.18

-

-

花粉や黄砂を撃退! 車内環境をアップグレードするエアコンフィルターの魅力~Weeklyメンテナンス~

2024.04.18

-

-

日産『キャシュカイ』改良新型、表情を大胆チェンジ…欧州発表

2024.04.18

最新ニュース

-

-

トヨタ ランドクルーザー250 をモデリスタがカスタム…都会派もアウトドア派も

2024.04.19

-

-

マツダ、新型3列シートSUV『CX-80』をついに世界初公開 日本導入時期は

2024.04.19

-

-

アウディ Q8、e-tron史上最長の一充電航続距離619kmを実現…オプションパッケージ発売

2024.04.18

-

-

アルファロメオ『ジュニア』がミラノ・デザインウィーク2024に登場

2024.04.18

-

-

ホンダ『N-VAN』一部改良、急アクセル抑制機能を装備…アウトドアスタイルの特別仕様も

2024.04.18

-

-

花粉や黄砂を撃退! 車内環境をアップグレードするエアコンフィルターの魅力~Weeklyメンテナンス~

2024.04.18