<プリウス誕生秘話>第3回 49日間の苦闘 (1995年11月~1996年12月)

よくわかる 自動車歴史館 第104話

トラブル続出で試作車が動かない

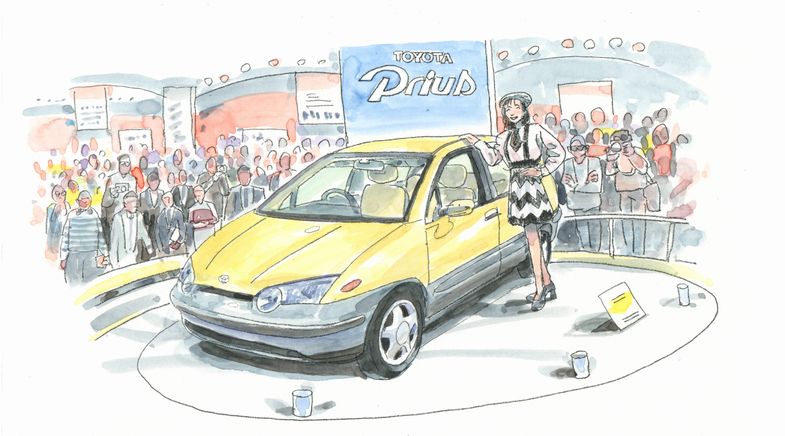

1995年10月の東京モーターショーには、予定通りコンセプトカーのEMS版プリウスが出品された。一般来場者で関心をもつ人は少なかったが、他メーカーのエンジニアからは静かな注目を浴びる。同じ頃、市販化を目指した試作車も完成しようとしていた。

-

- プリウスコンセプト

「部品をそろえて1台分のクルマに仕立てることができたのは、1995年11月の頭ぐらいだったと思います。できあがったものの、最初はまったく動きませんでした。起動させようとしても、まずコンピューターシステムが立ち上がらない。立ち上がっても最初のイニシャルチェックがうまくいかない。パソコンでOSがうまく立ち上がらないみたいなことが起きるんです。次はモーターが回らないとかエンジンが始動できないとか、いろいろなトラブルが発生しました。部分的に動いても、ハイブリッドシステムとして動かそうとするとエンジンとモーターがうまく連動しなかったりするんです」

エンジンだけのクルマでも、最初の試作では動かないこともある。ただ、経験からどこが悪いのかというのはだいたい見当がつく。怪しいと思われる箇所をチェックしてトライを続ければ、最悪でも1週間あれば直るものだという。しかし、ハイブリッドシステムを動かすのは初めてで、不具合の原因にたどりつけない。アナログのテスターを使ったり、コンピューターでデジタル信号をすべて読み取ったりして、一つ一つ地道に調べていった。

「コンピューターが不適切なこともあれば、ソフトウエアが悪い場合もありました。ワイヤハーネスの設計が正しくなかったこともありますし、ハードウエアのモーターに問題があったりもします。順番にテストベンチと組み合わせて問題をつぶしていくんですけど、次から次へと課題が出てきました。試作車もスマートなものではありませんでしたね。トランクルームはバッテリーとコンピューターでいっぱいです。コンピューターはボックスに入れるのが普通ですが、最初は小さく作れません。大きな鉄板みたいなものに部品を並べただけのもので、みんなで“バーベキューボード”なんて呼んでいました。それが、クルマの中にむき出しで置いてあるわけです」

-

- 開発の様子

テストベンチではうまくいっても、試作車に積み込むと動かないというケースが相次いだ。THSでは、駆動の形態がひとつではない。モーターだけで走る場合もあれば、エンジンだけということもある。両方が協調して駆動力を生み出すモードもある。コンピューターが最も効率のいい形態を判断して選択するわけだ。クルマが動かない原因は単純なものではない。どこでエラーが発生しているのか、あらゆる組み合わせを疑う必要があった。

1年早められた市場投入の時期

「試作車を初めて動かすまでに、49日間かかりました。突然動いたわけではありませんよ。だんだんコンピューターもモーターも改善していきました。それでなんとかモーターで5m動いた、でもエンジンかからない、エンジンはかかったけどエンジンとモーター両方で動かそうとすると止まった……。そんな感じで、少しずつよくなっていたんです。動いたといってもギクシャクしながらで、500m走ってまた止まってしまいました。子供がハイハイからヨチヨチ歩きになって、つかまり立ちになってそのへんをトコトコって行ったようなものなんです。ただ、なんとか動いて年末が迎えられたという感慨はありました」

-

- 初代からプリウスの開発に携わった小木曽聡氏

とはいえ、製品化にはまだまだほど遠い状態だった。燃費を2倍にするという目標をクリアしなければならず、ドライバビリティーを上げて耐久性も確保しなければならなかった。量産化に向けての取り組みも始めなければならない。発売時期は1998年末とされていて、間に合わせるには開発をスピードアップさせる必要がある。

ただでさえ時間が足りなかったが、開発陣にとっては耳を疑うような決定が知らされた。予定を1年早め、1997年中に発売するというのだ。8月に就任したばかりの奥田 碩社長からの指示である。断ることはできない。

「21世紀に先駆けて出すということだったので、1999年でいいのかなと話していました。厳密に言うと21世紀は2001年からですから、2000年末に出せばいいんですよねって冗談も言っていましたね。なんとか頑張って1999年末に出そうということだったんですが、まず1998年と言われ、ついには1997年ということになってしまいました。ラッキーなのかアンラッキーなのかわからないのですけど、当時、ハイブリッドの難しさとか課題を本当にわかっている人はいなかったんですね。今振り返っても、あの日程でやるのは相当ハードルが高かったんですけど、トップとしては『まずはチャレンジさせてみよう』ということになったんでしょう。うちの連中が死ぬ気で頑張ればなんとかなるんじゃないかと考えたのかもしれません」

1997年12月に京都で第3回気候変動枠組み条約締約国会議(COP3)が開催されることになっており、それに合わせて発売時期を早めたともいわれている。COP3開催と同時期にハイブリッド車が発売されれば、大きく報道されることになる。排ガスのCO2を劇的に減らす具体的な提案であり、世界中にインパクトを与えることは確実だ。ただ、もっと大きな理由があったと小木曽は話す。

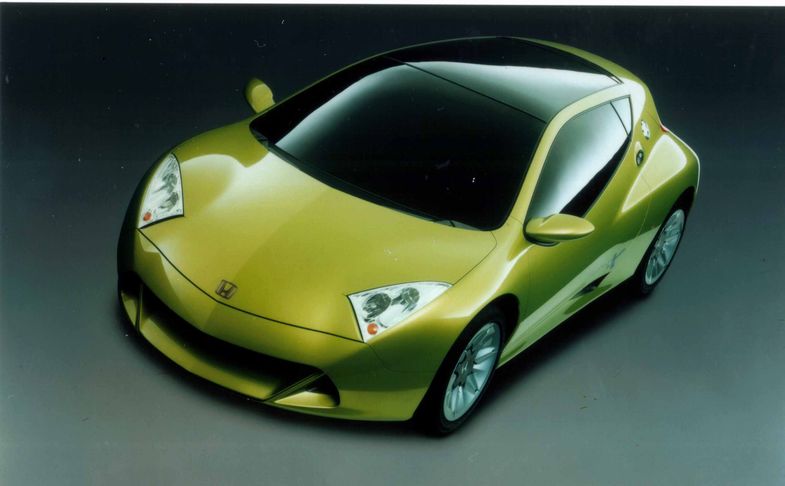

「どの自動車メーカーも電動化はやっていました。モーターショーにはハイブリッドのコンセプトカーがよく出品されていたので、研究開発をやっていることは分かっていたんです。本格的に量販車をやっているという情報はまったくありませんでしたが、隠れてやっているかもしれない。自動車の歴史の中で、急いだつもりでもわずかなタイミングでライバルに負けるというのは非常によくあることなんですね。うちがこういうこと考えるくらいだからよそも絶対に考えているだろうと思ったのでしょう。1999年にギリギリですというのを真に受けてやっていたら、きっとよそに負けてしまう。環境というのはものすごく大事だから、2番手ではダメなんです」

実際にホンダもハイブリッドに取り組んでいたわけで、発売時期を繰り上げる決断は正しかったことになる。しかし、やっと500m動いたクルマを2年で製品にするのは容易なことではなかった。

-

- ホンダが、1997年の東京モーターショーで発表したハイブリッドコンセプトモデル ホンダJ-VX

次々に襲いかかる課題

そんな中にあっても、小木曽は状況を悲観しなかった。

「大変だとは思いましたが、49日間ずっと動かなかった時も、心のどこかで『そんな簡単にできなくて当たり前』とみんな思っていました。日程がどんどん消費されていくという焦りはあっても、まあ難しいから仕方がないと。僕が楽観的だからで、全員がそういう精神状態だったかどうかはわかりませんが」

実際にはとても楽観できる状況ではなかった。ニッケル水素電池の性能は予定の半分程度で、しかも大きさは2倍だった。ハイブリッドシステムでは頻繁に充電と放電を繰り返すので、メモリー効果で寿命が縮んでしまう問題も解決しなければならない。試乗中にバッテリーが上がってしまう現象もたびたび起こり、制御方法を確立することが求められた。さらに、量産化にあたっては240個ものセルを直列につなぐ複雑な製品の品質管理を徹底する必要がある。

課題はバッテリーだけにとどまらなかった。インバーターユニットの中枢部には、絶縁ゲートバイポーラトランジスタ(IGBT)と呼ばれる半導体モジュールを用いる。大電流を高速に切り替え制御するのに向いているが、作動中に高熱を発するのが厄介だ。熱源となるエンジンと共存させるには冷却方法を工夫しなければならず、ベンチテストでは何度も爆発を繰り返していた。実用化に際しては、スイッチングスピードを向上させながら破壊耐量も維持するという困難な課題を克服する必要があった。

さらに、これらの問題をクリアしても開発は終わりではない。

「部品を改良してテスト走行してみると、まったく燃費が出ていないことがわかりました。むしろ普通のカローラよりも悪かったくらいです。補器をいろいろつけていくと、冷却のためにかなり電気を食うんですね。そのための負荷が普通のクルマの3倍ぐらいあって、燃費に悪影響を与えていました。それどころか、この負荷のせいで実際に運転するとクルマがギクシャクして動かなくなることもありました。とにかく、電気系の負荷をどうやって減らすかが難しかったですね」

モーター製作は、幸いなことにRAV4 EVでの経験があった。ただし、手作りに近いRAV4 EVとは違い、プリウスは量産を前提に開発しなければならない。EVならばボンネットの下にはモーターだけを入れればよかったが、今度はエンジンと同居することになる。コンパクト化を徹底しなければ、とても収まらない。

エンジンは、コンパクトカー用に開発されていたNZ型を使うことになった。アトキンソンサイクルにして熱効率を向上させ、低燃費を狙ったものだ。非力ではあるが、トルクの不足はモーター駆動で補うので問題は生じない。しかし、走行中にエンジンの停止と再始動を行うと大きな振動が発生した。モーターによる走行時は静かなだけに、これが余計に気になってしまう。振動対策は商品力に直結する課題だ。

-

- 初代プリウスのエンジンルーム

「様々な問題を抱えていましたし、リミットは決められています。2年後には量産しなければならないわけですから、ひとつの問題が解決したら次にとりかかるというやり方では間に合いません。そこで、サイマルテニアスエンジニアリング(SE)と呼んでいる方法を取り入れました。要するに、いくつかの課題に同時並行で取り組んでいくわけです。クルマがまだろくに動いていない段階から、生産技術の部門と一緒にやっていました」

最終的に工場で生産するのだから、はじめから現場の要望を織り込んでおくということだ。設計部門から上がってきた図面を生産部門が見て、修正要求をもとにもう一度図面を作るといった無駄を省くことになる。

1996年3月にはBRVFのリーダーにベテランエンジニアの八重樫武久が就任し、開発体制が一層強化された。八重樫は各部署から精鋭を集め、製品化に向けて短期決戦のための人材を確保する。走行テストは夜を徹して行われるようになった。それでも、残り時間はどんどん少なくなっていく。1997年末というデッドラインを守れるという確信が持てない中、開発陣を唖然(あぜん)とさせる発表が行われた。

関連トピックス

topics 1

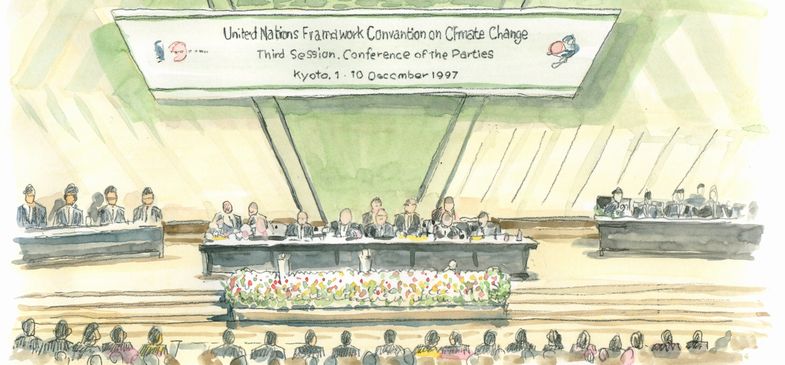

COP3(気候変動枠組条約第3回締約国会議)

20世紀も終わりが近づくと、世界的に気候変動や地球温暖化に関心が集まるようになる。人間の経済活動によって温室効果ガスが増加し、急激に気温が上昇する恐れがあると指摘されたのだ。国連でも議論が始まり、1988年には「気候変動に関する政府間パネル」(IPCC)が設置される。

1992年に気候変動枠組条約が採択され、2000年までに温室効果ガスの排出量を1990年の水準に戻すという目標が立てられた。1995年にベルリンで気候変動枠組条約第1回締約国会議(COP1)が開催され、2000年以降の先進国の取り組みについて、1997年中に定めることが決定する。

1997年の会議は京都で行われることになり、気候変動枠組条約第3回締約国会議(COP3)が12月に始まった。各国の利害が対立して議論は混迷を極めたが、議長役の日本が大幅に妥協するなどして調停し、京都議定書を採択した。

二酸化炭素やメタン、亜酸化窒素などの温室効果ガスの削減率を国別に定め、期間内に目標値を達成するよう求められた。議定書は一定の効果を上げたが、アメリカが批准を拒否するなどの状況もあって、気候変動の問題は解決していない。

-

- COP3

topics2

アトキンソンサイクル

膨張比を上げるとエンジンの熱効率は向上する。シリンダー内の燃焼ガスが膨張する際にトルクが発生するので、膨張比が高いほうが有利になる。しかし、膨張比を上げるために燃焼室を小さくするのは、ノッキングが発生しやすくなるので限界がある。

通常のエンジンでは膨張比は圧縮比と同じだが、アトキンソンサイクルエンジンでは実際の圧縮比を上げずに膨張比を高めている。吸気バルブのタイミングを変えることで、吸入した空気を吸気管に戻す仕組みだ。これにより、圧縮される空気の量が少なくなって圧縮比が低くなる。

熱効率が上がって燃費は向上するが、トルクはその分低下してしまう。初代プリウスに使われているエンジンも最高出力76ps、最大トルク11.2kgmと、1.5リッターエンジンにしては出力、トルクともに控えめだ。

もっとも、ハイブリッド車ではモーターが駆動をアシストするので、出力とトルクが低下した分を補うことができる。エンジンの強度設計に余裕ができるという利点もあり、クランクシャフトなどのパーツの軽量化により、さらなる燃費低減が可能になった。

-

- 4代目プリウスのエンジン

(文中敬称略、肩書は当時のもの)

小木曽聡(おぎそ さとし)

1961年、東京生まれ。1983年トヨタ自動車入社。シャシー設計部で主にFF車のサスペンションの設計などを担当。プラットフォームの先行開発を経て、1993年、G21プロジェクトの立ち上げに参加。初代プリウスから2代目、3代目、そしてプリウスα、プリウスPHVまですべての製品企画・開発に携わる。途中、iQの開発も担当。アクアの開発においても2007年の企画段階から一貫して開発責任者として開発を陣頭指揮。チーフエンジニアとして次世代環境車(HV/PHV/EV/FCV)を担当し、2013年4月より常務役員。2015年6月に、アドヴィックス社長に就任。

【編集協力・素材提供】

(株)webCG http://www.webcg.net/

[ガズー編集部]