<プリウス誕生秘話>第1回 21世紀のクルマを提案せよ (1993年9月~1994年11月)

よくわかる 自動車歴史館 第102話

トップからの指示で始まったG21プロジェクト

「1983年の入社からずっとシャシー設計をやっていたんですが、10年たってそろそろ製品企画の部署に行きたいと希望を出しました。でも、僕の師匠である部長の久保地理介さん(4代目セリカなど、多数の車両の開発に携わったエンジニア。2007年秋に藍綬褒章を受章、2015年1月逝去)から、まず先行開発をやってこいと言われて、異動したのが1993年の1月でした。そこにトップからの指示が降りてきたんです」

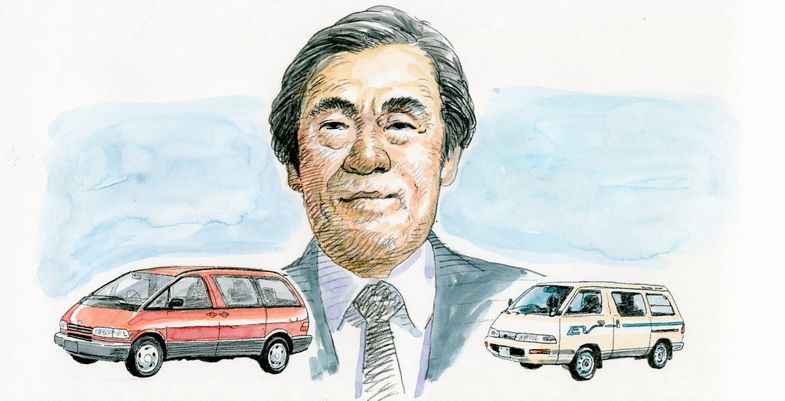

22年前の出来事を、まるで昨日のことのように語るのは小木曽聡だ。彼は企画段階から参加して4代目まですべてのプリウスに関わった唯一の人間である。もちろん、当時は自動車の世界に大きな改革を引き起こすことになるとは気づいていない。

-

- 初代からプリウスの開発に携わった小木曽聡氏

「少し前から、豊田英二さんが“もう少しで21世紀も来るし、中長期的にクルマのあり方を考えたほうがいいんじゃないか”という話をされていたようです。当時R&D部門の副社長だった金原淑郎さんがそれを受けてスタディーを開始しようということになったのが、1993年の夏ごろでした。奇遇なんですが、プロジェクトを実際に請け負ったのは、僕を送り出した久保地さんでした。その時は技術統括部長になっていたんです。もともと製品企画をやりたいと言っていたわけですから、話を聞きつけてすぐに手を挙げました」

会長の豊田章一郎も、賛意を示して背後からアシストしていた。プロジェクトはG21と名付けられ、9月にスタートした。Gは地球を意味するGlobeの頭文字で、21は21世紀のことだ。来世紀に必要とされるクルマの姿を考えて提案することが目的である。10人ほどのエンジニアやデザイナーが集められ、ゼロから新世代の量販乗用車を研究することになった。多忙な中でほかの仕事を抱えながらの参加であり、小木曽だけが専任でワーキンググループのまとめ役となる。幹部の久保地らも別個にミーティングを開いており、小木曽はその会合にも顔を出した。

「いわゆるフィージビリティスタディーですね。実現可能性を探るわけです。21世紀に必要とされるクルマというのはあまりにも漠然としていますから、通常のやり方は通用しません。普通は具体的にマーケットやユーザーが想定されていて、そこに向けてこういうクルマを作ろうという手順です。このスタディーは未来に関することなので、わからないことを先読みして考えなければならない。マーケットオリエンテッドな方法は無理で、技術提案的な形でやろうということになりました」

1993年の年末になって最初の報告書がまとまり、21世紀の乗用車像が提案された。コンパクトなサイズながらホイールベースを長くとって室内を広くし、燃費は当時の同クラスのモデルであるカローラの1.5倍、具体的にはリッターあたり20kmを目標とした。報告は了承され、第1次G21はこれをもって解散した。

-

- 1993年当時のトヨタ・カローラ

キーワードは“資源”と“環境”

その後、G21は新たに体制を整えて再始動する。1993年年末に技術管理部の内山田竹志がリーダーに任命され、常駐のプロジェクトとして研究を進めていくことが決まった。内山田はそれまでチーフエンジニアの経験はなかったが、ゼロから新しいモデルを作り上げるには予断のないことがむしろ好都合だと考えられたのだ。

-

- 内山田竹志 現トヨタ自動車(株)会長

「1994年の2月1日から正式にG21がスタートしました。拠点となったのは、技術3号館の6階にあった古い役員会議室です。あまり使われなくなっていたので、G21の部屋ということにしてもらいました。床にはふかふかの赤じゅうたんが敷かれていましたね。そこに内山田さんをトップにした10人が集まったんです。いろいろな部署の人が一つの部屋に入って、半年ぐらいで企画の骨子をまとめようということになりました」

シャシー、ボディー、エンジン、駆動系などに加え、生産技術のエンジニアも参加した。研究にとどまるのではなく、実際に生産にまで持ち込むことができる陣容である。まず手を付けたのは、21世紀のクルマとは何かという問いに向けてのキーワード探しだった。

「議論の大きな柱は、環境・エネルギー資源と安全でした。ただ、1993年には安全に関してはかなり技術が進んでいました。エアバッグやABS、VSCの普及が進んでいて、衝突安全のGOAボディーもそのころは第1世代の開発が進んでいましたね。それもあって、当時でも自動車に関わる人の会話は、エネルギー資源の問題、CO2の気候温暖化の問題と大気汚染、これが中心でした。将来的にはそれが問題になるといわれていたんです。燃費競争というのもありますが、カリフォルニア州ではすでにゼロエミッション規制が制定されていたし、そうした課題に正面から取り組むのが本道ではないかという話に、だんだんなっていきました」

キーワードは資源と環境に決まった。第1次G21で提案された「小型で室内が広く、燃費のいいクルマ」というコンセプトが再び浮上する。

「コンセプトに合うクルマはどういうものなのか、幅広く検討しました。とことんまで小さくして1人乗り2人乗りのモデルにするとか、むしろ大きいクルマの燃費を良くしたほうがトータルで効果が高いのではないかということまで議論しています。その中でパワートレインについても検討していました」

このころは、世界的にも次世代のパワートレインに対する模索がなされ、電気駆動の実用化に期待が寄せられた時期だった。G21が始動した1993年には、メルセデス・ベンツがコンセプトカーのビジョンA 93を発表している。やがてAクラスとして製品化されるこのモデルは電気駆動も視野に入れたものだったが、後にその構想は立ち消えになってしまった。G21のプロジェクトにおいても、この時点ではまだ電気を動力源として用いるハイブリッドは現実的な提案とはなっていない。話題には上がったものの、使いこなせる技術だとは考えられていなかった。

-

- メルセデス・ベンツ・ビジョンA 93

「アイテムのひとつにはありましたよ。検討結果をまとめた冊子があるんですが、その一番後ろのほうでハイブリッドにも触れました。もしかしたら、別冊だったかもしれません。とにかく第1弾では、ハイブリッドをやろうとするとこんなことになってなかなか難しいという結論だったんです。当時から、今のトヨタ自動車の環境に関する考え方に通じる信念がありました。それは、どんなに性能がよくても普及しなければ役には立たないということです。環境とか資源の問題を考えた時、やっぱり普及してこそ意味があるという考えは昔からあったんですね。最初の検討では、ハイブリッドは21世紀初頭あたりでお役に立てるほどのものができるとは思えないというのが共通認識でした。可能だとすれば特別な限定生産だけだろうということで、最初はネガティブでした」

ハイブリッドのショーモデルを作れ

当時はまだ世界のどの自動車メーカーもハイブリッド技術を確立できていなかった。バッテリーやモーターの性能は貧弱で、コストも高かった。トヨタでは電気自動車(EV)の研究は進められていたが、量産化のための体制はまだまだ整備されていない。ハイブリッドを取り上げないというのは、常識的な判断だった。

-

- トヨタスポーツ800 ガスタービンハイブリッド車

「ハイブリッド以外で燃費を出すということになると、直噴エンジンと高効率なオートマチックトランスミッションが有力です。マニュアルトランスミッションだとヨーロッパとその他限られた国・地域でしか売れませんから、オートマチックトランスミッションでなければいけません。そういう組み合わせで燃費1.5倍を目指そうという考えでしたね」

1990年代の初頭、各自動車メーカーが取り組んでいたのがガソリン直噴エンジンである。高圧のガソリンをシリンダー内に直接噴射し、成層燃焼でリーンバーンを実現して燃費を改善しようとしたのだ。トヨタではD-4と呼ばれるガソリン直噴エンジンを開発していて、G21では1.5リッターの直噴エンジンを採用する方針だった。

なんとか目処が付いて市販化への道筋が見えてきたように思われたが、この後プロジェクトの方向性は大きく転換することになる。社内ではG21を取り巻く環境が変わりつつあった。6月には技術担当副社長に和田明広が就任する。和田は塩見正直常務とともに、急進的な改革を志向していた。また、1991年にタウンエースをベースにしたEV(電気自動車)を製作したEV開発部が、ハイブリッドシステムの研究を始めていた。トヨタの中で、ハイブリッドは次第に存在感を増していたのである。

「塩見さんはあの革新的なエスティマを作ったことでわかるように、天才肌の人なんです。電気は絶対にやるべしということで、担当役員としてEVを後押ししていました。トヨタでは2014年にミライを発売しましたが、燃料電池車の研究は1992年に始めていました。これも塩見さんのアイデアなんですね。ハイブリッドについても、必ず日の目を見るからしっかりやれよと。和田さんは塩見さんの目利きを信じていましたから、チャレンジャブルな決断ができたんだと思います」

-

- 塩見正直さんとタウンエースEV

G21には、新たな課題が与えられる。1995年の東京モーターショーに出品するコンセプトカーの製作だ。開発している市販車をベースにして、ハイブリッドシステムを搭載したショーモデルを作る。コンセプトカーとはいっても、わずか1年で仕上げるのは至難の業である。

「出すからにはハリボテは嫌だったので、ちゃんと動くものを作ろうということになりました。ハイブリッドの研究をしている人たちとやり取りして準備していたんですが、それだけではすまなくなったんです」

1994年の11月、内山田は和田から衝撃的な言葉を聞かされることになる。

関連トピックス

topics 1

豊田英二

豊田英二は「トヨタ中興の祖」と呼ばれている。カローラが発売された翌年の1967年に社長に就任し、1982年に工販合併(トヨタ自動車工業とトヨタ自動車販売の合併)を果たして豊田章一郎に後を譲った。約15年の在任期間は日本のモータリゼーションが進展した時代で、トヨタを世界トップの自動車メーカーに育て上げた。

トヨタ自動車を創業した豊田喜一郎にとってはいとこにあたる。喜一郎の父である豊田佐吉の弟・平吉の息子で年齢は19歳若く、弟のような存在だったという。戦後に英二は喜一郎の指示でデトロイトを視察し、トヨタがアメリカのビッグスリーに負けない技術を持っていることを確信する。帰国すると、すぐに乗用車の生産に向けて準備を開始した。

英二の命を受けた中村健也が主査となって作り上げたのが、日本初の本格的な量販乗用車クラウンである。1955年に発売し、輸入車に対抗しうる性能と価格で人気を博した。矢継ぎ早にコロナ、カローラを市場に投入し、盤石の体制を築き上げた。

社長を退いた後も、ご意見番として会社を見守り続けた。1980年代に急速な発展を遂げても気を緩めることを戒め、21世紀に向けての取り組みを指示した。英二が持ち続けた危機感が、プリウス誕生を促したのだ。

-

- 豊田英二さん(故人)

topics2

ガソリン直噴エンジン

「直噴」とはエンジンの燃焼室に燃料を送り込む方式の一種で、筒内噴射式と呼ばれる。インジェクター(燃料噴射装置)から燃焼室に直接燃料を噴射する方式を指す。

それまでのガソリンエンジンでは、燃焼室に空気を送り込む吸気ポートに燃料を噴射する方法が主だった。燃料はあらかじめ空気と混合されてシリンダー内に入る。

一方、筒内噴射式も原理としては古くから知られており、第2次世界大戦では一部の航空機エンジンに採用された。量販乗用車に初めて使われたのは、1954年のメルセデス・ベンツ300SLである。当時はまだ技術的に未熟だったが、電子制御技術の進展によって1990年に再び脚光を浴びた。

点火プラグ付近に混合気の層を作ることでシリンダー内全体の混合比を下げ、超リーンバーン状態を実現して燃費向上が図れることがメリットとされた。トヨタのD-4や三菱のGDIなどといった直噴エンジンが開発され、市販モデルに搭載された。

2000年代に入って、別の側面からも光が当てられた。ディーゼルエンジンと同じ方式で空気のみを取り込んで圧縮するのでノッキングを起こしにくく、圧縮比を高くすることができる。過給器との相性もよく、エンジンの性能を保ちつつ気筒数と排気量を抑える“ダウンサイジング”に不可欠な技術となっている。

-

- 現在の直噴ターボエンジン

(文中敬称略、肩書は当時のもの)

小木曽聡(おぎそ さとし)

1961年、東京生まれ。1983年トヨタ自動車入社。シャシー設計部で主にFF車のサスペンションの設計などを担当。プラットフォームの先行開発を経て、1993年、G21プロジェクトの立ち上げに参加。初代プリウスから2代目、3代目、そしてプリウスα、プリウスPHVまですべての製品企画・開発に携わる。途中、iQの開発も担当。アクアの開発においても2007年の企画段階から一貫して開発責任者として開発を陣頭指揮。チーフエンジニアとして次世代環境車(HV/PHV/EV/FCV)を担当し、2013年4月より常務役員。2015年6月に、アドヴィックス社長に就任。

【編集協力・素材提供】

(株)webCG http://www.webcg.net/

[ガズ―編集部]

連載コラム

最新ニュース

-

-

疲れ知らずのドライビング体験!シート交換がもたらす快適性の秘密~カスタムHOW TO~

2024.04.27

-

-

これまでの日産車とは全く違う!? しかもPHEV!な『エヴォ・コンセプト』…北京モーターショー2024

2024.04.27

-

-

24時間で10万台を受注!話題の「スマホ屋のスーパーEV」に人気殺到…北京モーターショー2024

2024.04.27

-

-

ヤマダホームズがヒョンデの新型EV『コナ』とセット販売開始

2024.04.27

-

-

ホンダ ヴェゼル 改良新型、純正アクセサリーで“自分らしさ”を表現する

2024.04.26

-

-

ランドローバー ディスカバリースポーツ、エントリーグレードを追加…2025年モデルの受注開始

2024.04.26

-

-

BMWの4ドアクーペEV『i4』、改良新型は表情変化

2024.04.26

最新ニュース

-

-

疲れ知らずのドライビング体験!シート交換がもたらす快適性の秘密~カスタムHOW TO~

2024.04.27

-

-

これまでの日産車とは全く違う!? しかもPHEV!な『エヴォ・コンセプト』…北京モーターショー2024

2024.04.27

-

-

24時間で10万台を受注!話題の「スマホ屋のスーパーEV」に人気殺到…北京モーターショー2024

2024.04.27

-

-

ヤマダホームズがヒョンデの新型EV『コナ』とセット販売開始

2024.04.27

-

-

ホンダ ヴェゼル 改良新型、純正アクセサリーで“自分らしさ”を表現する

2024.04.26

-

-

ランドローバー ディスカバリースポーツ、エントリーグレードを追加…2025年モデルの受注開始

2024.04.26