ロールス・ロイスとベントレー(1906年)

よくわかる 自動車歴史館 第48話

赤旗法で遅れを取ったイギリス

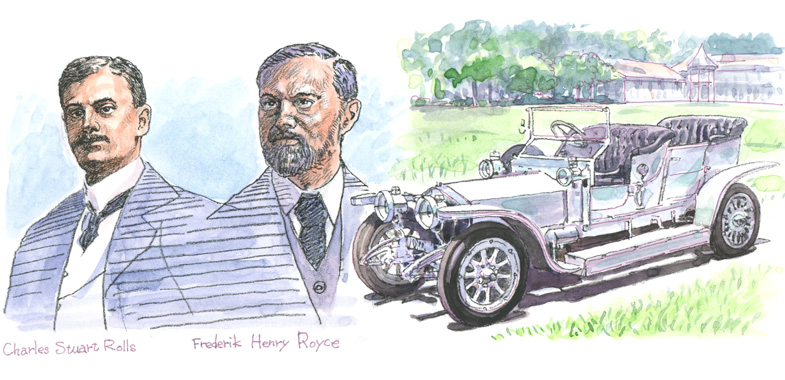

貴族の子弟として生まれたチャールズ・スチュアート・ロールズは、1896年にパリへ旅行した折にプジョーを手に入れる。新しもの好きの学生だった彼は自動車の魅力にとりつかれたが、祖国イギリスでは満足に走らせることができなかった。1865年に施行された赤旗法のせいである。蒸気自動車の普及に恐れをなした馬車業者が圧力をかけ、自動車に不利な規定を定めさせたのだ。赤旗を持った人間がクルマの前を歩いて危険を知らせなければならず、スピード制限も設けられた。

自動車の未来に希望を抱いていたロールズは、仲間とともに赤旗法撤廃に向けて運動を起こす。制限速度を無視し、ロンドン市内をハイスピードで走り回ったのだ。わざと捕まって、裁判で赤旗法の不条理を訴えようとしたのである。しかし、上流階級の彼らを拘束すれば面倒なことになるため、警官は見て見ぬふりをした。それでもさすがにこのばかばかしい法律は廃止されることになり、ロールズは大手を振ってクルマを走らせることができるようになったのである。

彼はヨーロッパ各国のレースに出場するようになり、本国にもモータースポーツの団体を設立する。また、親友のクロード・ジョンソンとともにC.S.Rolls & Co.を創立し、プジョーやミネルヴァなどの自動車の輸入販売を手がけるようになった。好きなことを仕事にできたのは、喜ばしいことに違いない。しかし、ロールズにはひとつ大きな不満があった。レースに出場するクルマも、売るクルマも、英国車ではないということだ。赤旗法の時代にイギリスは自動車の進歩から取り残され、フランスやドイツに遅れを取ってしまっていた。

そこに、希望の光を見せてくれる人物が現れた。フレデリック・ヘンリー・ロイスである。ロールズとは対照的に貧しい粉ひきの息子として生まれた彼は、苦学の末電気製品の会社を起こし、事業を成功させていた。ロイスは自動車の将来性に目をつけ、フランスのドコーヴィルを購入して最新の技術を学ぼうとする。しかし、彼が感じたのは失望だった。振動の激しさとコントロール性の悪さは、精密な電気製品を開発してきた彼にとって我慢のならないものだった。

圧倒的な品質を見せつけたシルバーゴースト

ドコーヴィルを参考にしながらも徹底的に設計を洗い直し、1904年にロイスは水冷直列2気筒エンジンを搭載した10HPを完成させる。気化器と点火装置に工夫をこらしたこの試作車は、類のないスムーズさと静かさで人々を驚かせた。設計自体は平凡なものだったが、良質な材料を用いて工作精度を高めたことで飛躍的に品質を高めたのだ。完璧を求めてクオリティーを徹底的に追求するロールス・ロイスの考え方は、すでにこの時から芽生えていた。

画期的な試作車のうわさを聞きつけたロールズはロイスと会い、二人が自動車の未来に関するビジョンを共有していることを感じ取った。すぐに独占販売を申し入れ、1904年12月に契約が結ばれた。ロイスは3気筒、4気筒、6気筒車を設計し、車名は二人の頭文字をハイフンで結んだものとすることが定められたのである。開発には時間がかかるかと思われたが、ロイスは瞬く間に3種のエンジンを作り上げ、1905年中にV型8気筒エンジンを搭載したモデルまで試作した。

驚異的な速さで開発できたのは、どのエンジンにも同じシリンダーブロックを使ったからだ。2気筒ずつ鋳造し、6気筒の場合はそれを3個並べる。今で言うモジュール構造の考え方で、ロイスが非常に合理的で先進的な設計思想を持っていたことが分かる。

試作車はパリサロンに出品され、フランスの自動車業者に大きな衝撃を与えた。“自動車後進国”イギリスから、今までトップを走っていたフランスの製品をはるかに上回る品質の自動車が持ち込まれたのである。多くの受注を獲得し、1906年3月には正式にRolls-Royce Limitedが発足した。

ロールス・ロイスはモータースポーツに積極的に取り組み、好成績をあげて声望を高めた。ロールズ自身がステアリングを握り、高性能をアピールしたのである。1906年11月のロンドン・オリンピア・ショーでデビューした新しい6気筒モデルの40/50HPでは、耐久性を証明するために過酷なロングランに取り組んだ。グラスゴー-ロンドン間をノンストップで1万5000km走行し、その後シャシーとエンジンを分解して摩耗度を調べるというものである。

燃料コックの不具合で走行距離は1万4371kmにとどまったものの、これはシドレーが持っていたそれまでの記録の約2倍にあたる。分解してみると摩耗はステアリングホイールまわりにわずかに発見されただけで、必要な交換部品は2ポンド2シリング相当にとどまった。このトライアルを行ったモデルはボディーが銀色に塗装され、“Silver Ghost”というプレートが取り付けられていた。静粛性とスムーズさを見せつけたことで人気が高まり、音もなく滑るように走るイメージを正確に表したシルバーゴーストの名は正式名称になった。ロールス・ロイスは、これ以降15年ほどの間はシルバーゴーストのみを生産した。

間もなく第1次世界大戦が始まり、シルバーゴーストは装甲をまとって戦地で活躍することになる。信頼性の高さは戦場では何よりも大きな意味を持ち、悪路をものともしない堅牢(けんろう)性が高い評価を受けた。アラビア半島で砂漠を駆け抜ける姿に感銘を受けたT.E.ロレンスは、後に欲しいものを問われて「シルバーゴースト、それに一生乗れるだけのタイヤを添えて」と答えたと言われる。

激動の時代を生き抜いた2つの名門

赤旗法が撤廃されて以降、イギリスでは急速にモータースポーツが発展した。1907年には世界初の常設サーキットであるブルックランズが完成している。裕福な家庭の子弟にとって、自動車のスピードは何よりの楽しみだった。ウォルター・オーウェン・ベントレーもその一人である。少年時代から機械好きだった彼は、自動車会社でエンジニアとして働いた後に第1次世界大戦に参戦し、海軍航空隊で航空エンジンの改良に携わる。戦争が終わると、彼は自ら自動車会社を創立した。

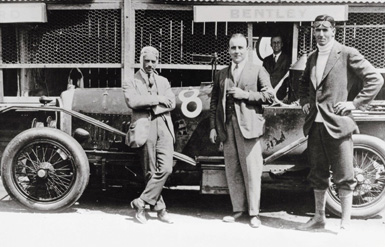

最初に作ったのは3リッター直列4気筒エンジンを搭載したモデルで、SOHCヘッドにツインプラグを備え、最高出力は70馬力だった。ベントレーはクルマを完成させると、早速レースに取り組んだ。1922年にはワークスチームであるベントレー・ボーイズが結成される。参加したのは、いずれも裕福な家庭で育った若者である。1923年に始まったルマン24時間レースに最初から参加し、5位の成績を残す。翌年には初優勝を果たし、1927年から1930年にかけては4連勝して圧倒的な強さを見せつけた。

栄光の道を歩んでいるかに見えたが、会社の経営は危機にひんしていた。レースで勝利するためにオーバークオリティーな製品を作っていたため、販売しても利益は薄かったのだ。1931年、ベントレーは破綻し、ロールス・ロイスの傘下に収まることになった。これにより、ベントレーはロールス・ロイスのチューンドバージョンという性格を持つことになる。同じエンジンを搭載したモデルでも、ベントレー版は最高速度ではるかに上回っていた。

第2次大戦後になると、この図式に変化が表れる。両ブランドの性能差はなくなり、ボンネットの先端に付くのがスピリット・オブ・エクスタシーかウィングドBかという点以外に違いが見つかりにくくなっていったのだ。キャラクターが曖昧になったことに加え、超高級車の存在意義も社会の変動とともに変わっていったことで、ロールス・ロイスの経営基盤は揺らいでいった。1973年にはロールス・ロイスの自動車部門がヴィッカーズ社に売却され、1998年にはさらに新たな買収騒ぎが持ち上がった。BMWとフォルクスワーゲンの間で争奪戦が繰り広げられ、最終的にはロールス・ロイスがBMW、ベントレーがフォルクスワーゲンの傘下となった。

図らずもドイツの自動車メーカー2社がブランドを分け合うことになったが、結果的にはこれがよい方向に働いた。ロールス・ロイスは2003年に新型ファントムを発売し、高級サルーンの伝統を継いだ。同じ年にベントレーはコンチネンタルGTを発売し、スポーティーなクーペという出自に新たな意匠をまとった。さらにはルマン24時間レースに出場して優勝を勝ち取っている。ドイツの資本が入っても、ロールス・ロイスとベントレーの魂は受け継がれた。確固とした思想の裏付けがあるブランドは、時を超えた力を持っているのだ。

1906年の出来事

topics 1

フランスで初の国際規格グランプリ開催

1894年のパリ-ルーアン、1895年のパリ-ボルドー-パリに始まり、自動車先進国フランスではモータースポーツが盛んになっていた。自動車の性能は毎年着実に向上しており、レースはその成果を証明するための格好の場だった。

新聞「ニューヨーク・ヘラルド」の社主ゴードン・ベネットは、レースを国ごとの対抗戦として開催することを思いついた。各国の自動車クラブが対抗戦を行うのである。第1回大会は1900年にパリ-リヨン間で行われ、以後毎年コースを変えて開催された。

1905年にクレルモン・フェランで行われた第6回大会には、英・仏・独・米・伊・オーストリア=ハンガリーの6カ国が参加し、18台が出場した。各国それぞれ3台までという規定があったのである。それに不満を表したのがフランスだった。自動車メーカーの多いフランスは、もっと多くのクルマを出場させるべきだというのである。

交渉は決裂し、フランス自動車連盟(ACF)は次回の開催を放棄。1906年には代わりにルマンの公道コースを使ったACFグランプリを開催した。グランプリとは大賞の意味で、その国の最高位のレースを表している。この時のレースが、グランプリを名乗った初めての国際レースとなった。優勝したのはルノー90CV である。

これ以降ほかの国でもグランプリが開催されるようになり、1950年からF1が始まるとその中に組み込まれるようになった。

topics 2

ランチア社設立

フィアットのレーシングドライバーだったヴィンチェンツォ・ランチアは、自らの理想とするクルマを作るために独立して自動車会社を起こした。1906年のことで、彼は25歳だった。

彼は開発したクルマにギリシア文字で名を付けた。1907年に発表した最初のモデルがアルファである。フロントアクスルには鋼管構造を採用し、非常に軽量だった。ランチアは狭角V型エンジンを得意とし、45度V8や22度V12などを作っていった。

ランチアの名を高めたのは、1922年に発表したラムダである。乗用車として世界初となるモノコックフレームを採用し、前輪は独立懸架だった。エンジンはSOHCの狭角V型4気筒で、軽量化と低重心化を実現した。当時の技術水準では群を抜いた先進的設計だったのである。

ヴィンチェンツォはアプリリアを置き土産にして1937年に世を去るが、息子のジャンニはヴィットリオ・ヤーノを招いて技術開発を進める。1951年にはアウレリアを発表し、GTという新たな分野を切り開いた。

技術力には定評があったが、それが販売成績にそのまま結びつくわけではなかった。1955年にランチア社は倒産し、1969年にはフィアット傘下となる。その後もストラトスやデルタなどのモデルを生み出し、独自の存在感を保っていたが、近年になり親会社のフィアットがクライスラーと合併し、ブランドの存続が危ぶまれている。

topics 3

夏目漱石が『坊っちゃん』発表

東京帝国大学で英文学を教えていた夏目漱石は、1905年1月に雑誌『ホトトギス』で初の小説『吾輩は猫である』を発表する。一話限りのはずだったが、好評だったため翌年の8月まで連載することになった。

小説とはいうものの、主人公の猫の飼い主である苦沙弥先生は漱石自身がモデルとなっており、寺田寅彦らしき人物も登場する。家族構成や家の間取りなどは夏目家そのもので、そこに出入りする人々の行動や会話が描かれた。

明確なストーリーを持つ本格的な小説として書かれたのが、1906年4月に発表された『坊っちゃん』である。「親譲りの無鉄砲で子供の時から損ばかりしている」という有名な書き出しで始まり、血気盛んな新任教師が松山の学校で奮闘するさまを活写する。

漱石は1895年から1年間愛媛県尋常中学校で教鞭(きょうべん)をとっており、その時の体験が下敷きとなっている。乱暴だが正義感の強い山嵐、陰湿な教頭の赤シャツ、お人よしでかわいそうな目に遭ううらなりなど、明確な輪郭を持つ人物たちが登場してわかりやすいストーリーが展開する。

主人公は生徒たちからひどいイタズラをされ、上司たちを懲らしめるものの辞職に追い込まれる。最後には「この不浄の地を離れた」とまで書いていて、松山を好意的には描いていない。それでもこの小説は観光資源として有用なようで、松山には坊っちゃん列車が走り、お土産として坊っちゃん団子が売られている。

【編集協力・素材提供】

(株)webCG http://www.webcg.net/

[ガズ―編集部]