【試乗記】三菱アウトランダーP プロトタイプ(4WD)

-

三菱アウトランダーP プロトタイプ(4WD)

2代目は王道を行く

衝撃的だった初代のデビュー

そんななか、突如現れた初代アウトランダーPHEVは、まるで宇宙船のように走って筆者をわくわくさせた。宇宙船が走るとはわれながら滑稽な表現だが、とにもかくにもその巨体が滑らかに走りだし、アクセルを踏み込めばロケットのように加速するモーターライドに驚いた。燃費ばかりではない、乗り物としての魅力をハイブリッド車に感じたのだ。見た目は超コンサバ。内装はかなりプラスチッキーで、色使いも地味。しかし、そんな武骨ささえもがハイテクな戦車のようで、三菱というメーカーの血統と技術が、初めてシンクロしたように思えたのである。

早いもので、そんなアウトランダーPHEVのデビューからおよそ9年の歳月が過ぎ、世のなかは大きく変わった。PHEVが当たり前になったどころか、ハイブリッド車の開発で後れをとった欧州勢は一気にEVへのシフトを強行してエコを叫び、なんでもかんでもモーターで動かしてデジタル技術で表現する世界へ突入した。

こうした状況下で、アウトランダーのPHEVモデルは2世代目、アウトランダーシリーズ自体も(日本仕様が「エアトレック」と呼ばれていた時代を含めて)4世代目に移行することとなったわけだが、果たして新型はどれほどの進化を遂げたのだろうか? あの驚きを超えるようなワクワク感を、再び筆者に与えてくれるのだろうか?

-

「アウトランダーPHEV」の登場は2012年12月のこと(発売は翌年1月)。新型にはガソリン車の設定がなく、差別化の必要がなくなったためか、正式な車名は単に「アウトランダー」となった。

-

内装はインストゥルメントパネルまわり、ドアまわりともに従来型から大幅に質感を向上。各所にステッチ入りのソフトパッドが用いられている。

-

メーターに代えて装備される12.3インチのフル液晶ディスプレイ。表示デザインには、2眼メーターを模したクラシックなものに加え、写真の「エンハンスモード」も用意。

-

グレードは下から「M」「G」「P」(写真)の3種類。内外装の仕様や快適装備の充実度、シートレイアウトなどに違いはあるが、パワートレインやドライブトレイン、予防安全・運転支援システムに大きな差異はない。

新しくなったシャシーとパワートレイン

新型アウトランダーは、車両の骨格にルノー・日産・三菱のアライアンスで開発した新しいプラットフォームを使うことが、ひとつ目の大きなトピックである。プラットフォームの開発リーダーは日産で、すでに彼らは新型「ローグ」を発売。その後も新型「エクストレイル」や「キャシュカイ」「ルノー・カジャー」が登場する運びとなっている。クルマの基礎を共用するこれらのモデルに対し、三菱の開発陣は、「S-AWC」の走りで差をつけたいとコメントしていた。

また、ボディーサイズも全長×全幅×全高=4710(+15)×1860(+60)×1745(+35)mm、ホイールベース=2705(+35)mmと、これまでよりひとまわり拡大。車両重量はグレードの違いによって2010〜2110kgとなっている。

前軸用と後軸用に2つの駆動モーターを搭載するツインモーター4WDのプラグインハイブリッドシステムは、フロントのモーター出力が60kWから70kWへ、リアのそれが70kWから100kWへと向上。バッテリーの総電力量も13.8kWhから20kWhへと増え、WLTCモードにおけるEV走行可能距離は、従来の57kmから87kmへと大きく延びた(「M」グレード、その他のグレードは83km)。一方で、車両重量の増加もあってか燃費性能は「M」グレードで16.6km/リッター、その他のグレードで16.2km/リッターと、数値上の大きな進化は見られない。ただしガソリンタンクの容量は45リッターから65リッターへと増やされており、トータルでの行動範囲は大きく広がっていることだろう。

多くの時間をシリーズハイブリッドの発電機として機能するエンジンには、初代の後期モデルと同じくMIVEC(可変バルブ機構)付きの2.4リッター直列4気筒を採用。高膨張比サイクル化によって低回転領域での、EGRクーラーやエキマニ一体型シリンダーヘッドの採用によって高回転領域での燃費改善を図りながら、最高出力も128PSから133PSへと向上させている。

-

車両の基本的なつくりは、ルノー・日産・三菱アライアンスで共用する新型プラットフォームに、三菱独自の2モーター+1ジェネレーター式のプラグインハイブリッドシステムを搭載したものだ。

-

パワートレインの基本はシリーズハイブリッドで、エンジンは通常は発電に専念。状況に応じて、エンジンとモーターの両方でタイヤを駆動するパラレルハイブリッドモードとなる。

-

空調のダイヤルやドライブモードセレクターは、側面にダイヤモンドカットを入れて質感を向上。シフトセレクターは操作後にセンターに位置が戻るジョイスティックタイプとなっている。

-

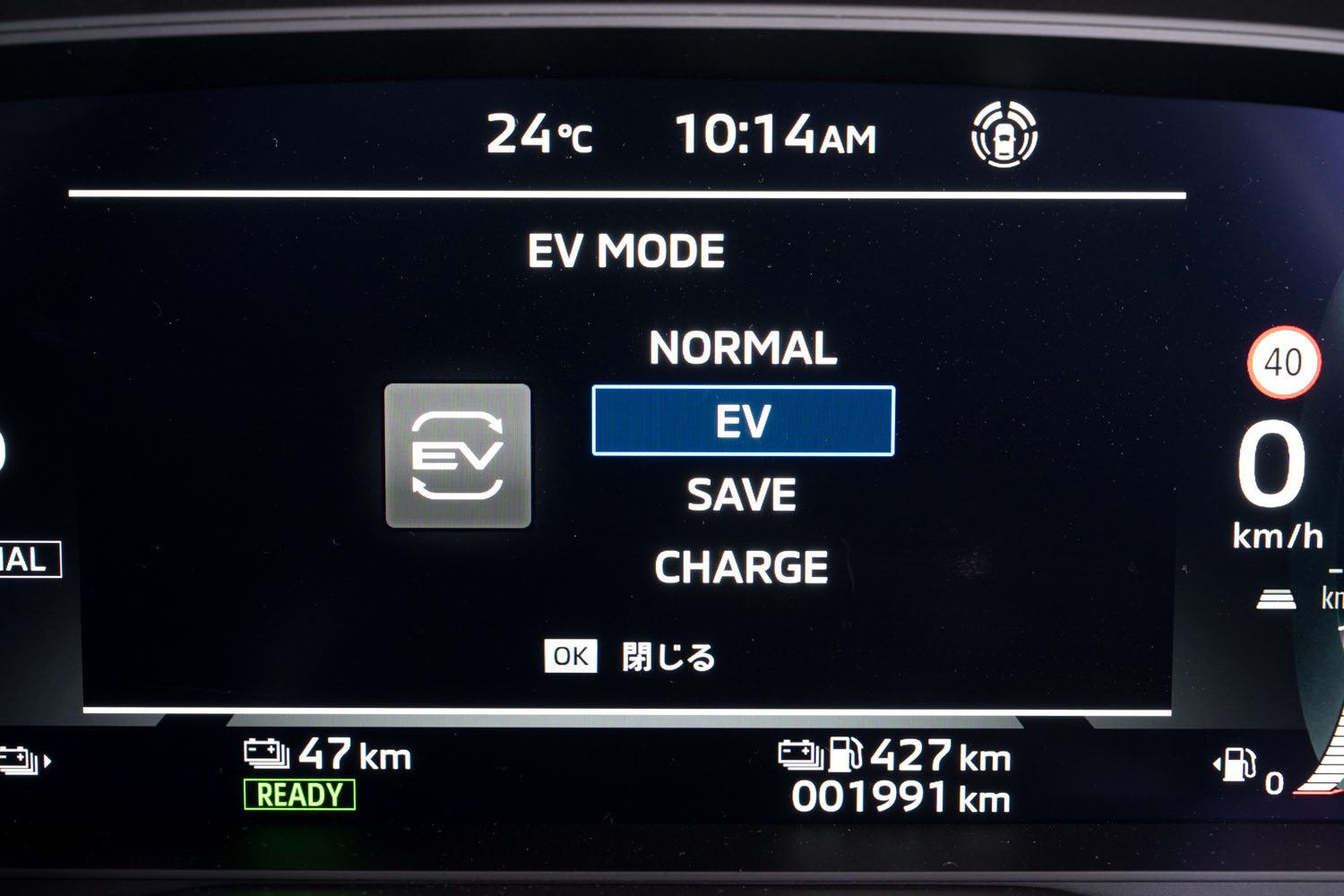

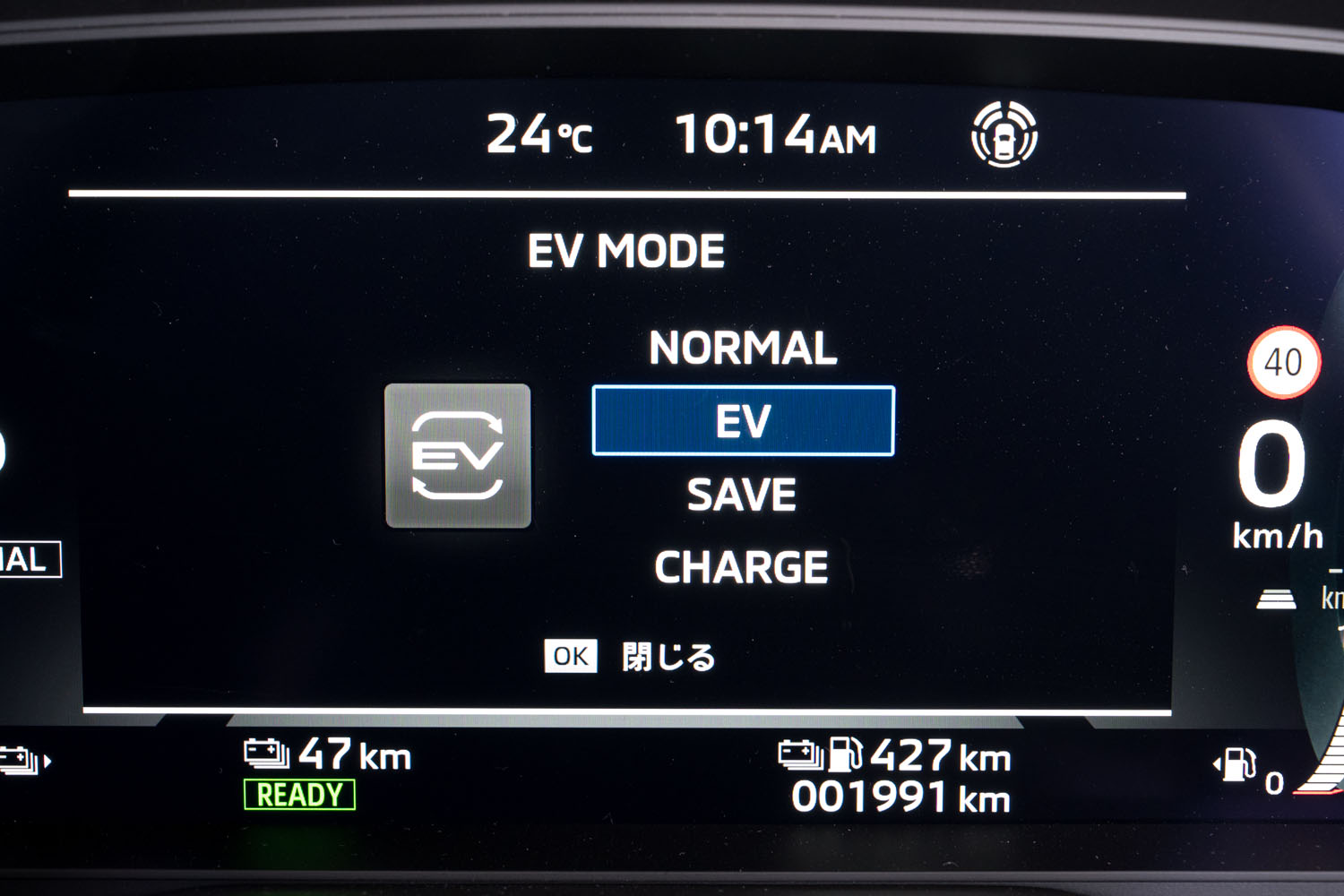

電動パワートレインの制御には、“お任せモード”の「NORMAL」、バッテリーの電気のみで走る「EV」、バッテリー残量を維持して走る「SAVE」、バッテリー残量を回復しながら走る「CHARGE」の4種類が用意される。

-

予防安全・運転支援システムの強化も図られており、新たにブレーキ制御を用いた車線逸脱予防機能や、後側方衝突防止支援機能、前進・後退の両方に対応した踏み間違い衝突防止アシスト機能などが追加された。

乗ればわかるハンドリングの進化

またボディーサイズの拡大により、これまで2列5人乗りのみだったシートレイアウトには3列7人乗りも設定されるようになった。ラゲッジ容量は3列目収納時で634〜646リッター。セカンドシートも収納すると1373〜1390リッターとなる。

……と、そんな新型アウトランダーをいざ走らせるわけだが、今回のコースはサーキット、しかも10分×2回と時間も限られているため、こうした機能面での進化は試せない。主にはダイナミック性能と動的質感の確認が目的の取材となった。

さて、コースに入って真っ先に感じ取ったのは、初期操舵時におけるまとまりのよさである。ようやくダブルピニオン化されたステアリングは、電動パワーステアリングの制御は強め(≒ハンドルが軽め)だが、先代の曖昧なフィーリングは払拭(ふっしょく)されて、素直にこの巨体を動かせる。これだけ真っ平らな道でもわかるのだから、リアルワールドでの効果はてきめんだろう。

一方、ステアリングのギア比はクイック化され、街なかでの取り回しをよくするためにロック・トゥ・ロックが3.3回転から2.6回転にされているが、これについては操舵レスポンスが機敏になり過ぎている一因に感じられた。アウトランダーのように車体が大きく重たいクルマであれば、その反応はもう少し落ち着きがあってもよいと思うのだが、「わかりやすさ」も現代のニーズなのだろう。

-

運転席については、より適切なドライビングポジションがとれるようステリングやシートの調整幅を拡大。Aピラーやドアミラーの形状を工夫することで、良好な視界も実現している。

-

1列目シートと2列目シートのタンデムディスタンス(ヒップポイント間の距離)は903mmで、三菱いわく「2列目シートはクラストップレベルの足元スペースを実現している」という。

-

3列目シートは「G」「P」の2グレードに用意(Gでは2列5人乗り仕様も選択可能)。ヘッドレストと座面をたたみ、シート全体を回転させて足元スペースに落とし込むと、床面のフラットな荷室空間に早変わりする。

-

操舵機構には、アシスト用のモーターをコラムではなくギアボックス側に配したデュアルピニオンタイプの電動パワーステアリングを採用。操舵フィールの改善を図っている。

矛盾をはらむ“20インチのエコタイヤ”

そもそも新型アウトランダーPHEVは、20インチもの大径ホイールを選びながら、そこに履くシューズはエコタイヤという矛盾を抱えている。さらに、乗り心地に配慮してのことだろう、サスペンションは前述の通りソフトで、車重の重さもあってロール量が大きく、ロールスピードも速い。タイヤのインチアップはグリップ性能の確保というより見た目重視のものであり、車体が勢いよくロールすれば、その慣性を支え切れずに滑る。

2コーナーからの長くゆるいカーブで大きなS字を描いてみても、やはりロールの揺り戻しが気になった。普段こうした蛇行運転などはしないし、その速度域も想定される使用シーンとは少し乖離(かいり)している。しかし、高速巡航時の緊急回避などを思うと、このイナーシャの残り、いわゆる“おつり”は少し不安だ。個人的にはもう少しロール剛性かタイヤのグリップ力を上げて、走行安定性を高めてほしい。もっと言えば、カッコ優先で20インチホイールを選び、燃費や交換コストの帳尻を合わせるためにエコタイヤを履かせるのはおかしいと思う。ただ、こうしたチョイスはマーケットの声に応えてのもののはず。なんとも難しいところである。

-

サスペンションは乗り心地を重視した設定のようで、前後ともに従来より径の大きなスタビライザーを装備しているものの、高速コーナーではやや大きめのロールが発生する。

-

タイヤサイズはエントリーグレードの「M」のみ235/60R18で、その他のグレードはいずれも255/45R20となっている。試乗車はブリヂストンのSUV用エコタイヤ(オールシーズンタイヤ)を装着していた。

-

新型「アウトランダー」では、ホイールハウスに沿って施された凹断面のラインと、黒いホイールアーチモールでタイヤの存在感を強調。大型化したボディーに負けない、腰下の“強さ”をアピールしている。

-

20インチホイールと45偏平のエコタイヤの採用は、マーケットの要望を考慮した結果と思われるが、新型「アウトランダー」の運動性能を思うと、もう少し走行安定性を重視した仕様にしてほしい。

洗練されたパワートレインの制御

ただし、その加速力には初めてアウトランダーPHEVを運転したときのような驚きはなかった。今回のテストコースが、道幅も広く全開率の高いサーキットだったからかもしれないが、同時にこの10年弱で“モーターライド”が一般化し、自分の体も電動パワーに慣れてきたこともあるのだと思う。もはや「テスラ・モデルS」や「ジャガーIペース」といった過激派を持ってこない限りはモーターのカタパルトダッシュに驚きはしないだろう。

直接のライバルとなるであろう「トヨタRAV4 PHV」と比べても、新型アウトランダーの加速力は穏やかな印象だが、ただそれがマイナスだとも思わなかった。誰もがドトウの加速を求めているわけでなく、大切なのはそのパワーの出し方だからだ。その点で言うと、アウトランダーPHEVはパワーオン時の4輪の制御感が自然で、アクセルオフ時の回生ブレーキの追従性にもきめ細やかさがみてとれる。これが一般道では、上質感やスポーティネスにつながると予想できた。

そしてハイライトは、ツインモーターと「AYC」(アクティブ・ヨー・コントロール)がもたらすS-AWCのコーナリングである。定石通りにブレーキングを終えて、フロントグリップを確保しながら丁寧にハンドルを切り込んでいくと、アウトランダーPHEVはきれいに向きを変えていく。タイヤの横グリップはさほど高くないため、当然オーバーステアの領域に入る。VSCをオフにしていても、こうした状況下では最終的に電子制御が介入するのだが、ここでアクセルを追従させるとクルマ側がそのトラクションを確認して、滑らせながらも前に進んでくれる。そのアクセルレスポンスのよさや微調整のしやすさは、やはりモーターならでは。パワーをかけていっても、4輪はケンカせずにトラクションを路面に伝える。

-

新型「アウトランダー」は総電圧350V、総電力量20kWhのリチウムイオンバッテリーを搭載。新たな冷却システムの採用により、バッテリー性能の安定化も実現している。

-

センターコンソールに備わる「イノベーティブペダルオペレーションモード」のスイッチ(左)。このモードでは回生ブレーキが強まり、ほとんどのシーンにおける加減速をアクセルペダルだけで操作できるようになる。ただし停車までは行われず、車両を停止させるにはブレーキを踏む必要がある。

-

ダイヤル式のドライブモードセレクター。さまざまな使い方が想定されるSUVだけに、「NORMAL」「ECO」「POWER」「TARMAC」「GRAVEL」「SNOW」「MUD」と、実に7種類もの走行モードが用意される。

-

豊富に用意されるオフロード向けの走行モードに加え、悪条件下でのドライブアシスト機能として、下り坂で自動で低速走行する「ヒルディセントコントロール」も搭載されている。

より多くの人に受け入れられるクルマへ

この巨体が滑りながらも姿勢を安定させ、ゼロカウンターで走る。ディファレンシャルではなくブレーキ制御のAYCなので“ランエボ”ほど強引ではないが、新型ではリアにもこれが投入された効果なのだろう、まるでコマンドを入れるかのように操舵すれば、確実に曲がっていく。そのロボットのような忠実さは、ちょっとあきれるほどだった。これがたとえば雪道であれば、ベテランのドライバーほど慣れが必要だが、ひとつの武器になると感じた。

同時に、これだけのパフォーマンスとぶれのないボディー剛性を持っているのだから、もう少しフットワークの方向性は考えてほしい、あるいはバリエーションをつけてほしいとあらためて感じた。

上級仕様にもなるとインテリアはきちんとトリミングされ、かつてのプラスチック感はない。ドアパネルやドアノブといった細かい部分までトーンをそろえ、シートも3列目以外は座り心地がなかなかいい(伸長170cmの筆者は、サードシートで頭がつかえてしまった)。他方でインフォテインメント関連は必要十分な機能がそろっているものの、意外性や驚きはなく、こうした電化製品的な部分でこそ日本車としての本領を発揮してほしかった。フォルクスワーゲングループやメルセデス・ベンツを超える大胆さで驚かせてほしかったが、そこはコストとの兼ね合いなのだろうか。

総じてアウトランダーは、この新型で王道のプレミアムSUVとなった。10年前のメカメカしい個性的なキャラクターが消えてしまったのは個人的に残念だが、こっちのほうがより多くの人たちに受け入れられるだろう。あとはこの動的性能が、オープンロードでどのように感じられるか? そこが筆者としても非常に興味深い。

-

「S-AWC」は2モーター4WDやブレーキベクタリング機能などを組み合わせた姿勢制御システムで、優れたトラクション性能と高い旋回性、走行安定性を実現する。

-

ディスプレイに表示される「S-AWC」の作動状態。新型「アウトランダー」では、従来型では前輪のみに備わっていたブレーキベクタリング機能を後輪にも追加。滑りやすい路面でも、より高い効果を発揮できるようになった。

-

インフォテインメントシステムとしは、9インチのスマートフォン連携ナビゲーションが全車に標準装備される。

-

3列目シートは「G」「P」の2グレードに用意(Gでは2列5人乗り仕様も選択可能)。ヘッドレストと座面をたたみ、シート全体を荷室側に回転させて背面のフロアボードを開くと、床面のフラットな荷室空間に早変わりする。

-

従来型からあらゆる箇所が刷新された新型「アウトランダー」。日本では2021年12月16日に発売される。

テスト車のデータ

ボディーサイズ:全長×全幅×全高=4710×1860×1745mm

ホイールベース:2705mm

車重:2110kg

駆動方式:4WD

エンジン:2.4リッター直4 DOHC 16バルブ

フロントモーター:交流同期電動機

リアモーター:交流同期電動機

エンジン最高出力:133PS(98kW)/5000rpm

エンジン最大トルク:195N・m(19.9kgf・m)/4300rpm

フロントモーター最高出力:116PS(85kW)

フロントモーター最大トルク:255N・m(26.0kgf・m)

リアモーター最高出力:136PS(100kW)

リアモーター最大トルク:195N・m(19.9kgf・m)

タイヤ:(前)255/45R20 101W M+S/(後)255/45R20 101W M+S(ブリヂストン・エコピアH/L422プラス)

ハイブリッド燃料消費率:16.2km/リッター(WLTCモード)/17.8km/リッター(JC08モード)

価格:532万0700円/テスト車=--円

オプション装備:--

テスト車の年式:--年型

テスト開始時の走行距離:--km

テスト形態:トラックインプレッション

走行状態:市街地(--)/高速道路(--)/山岳路(--)

テスト距離:--km

使用燃料:--リッター(レギュラーガソリン)

参考燃費:--km/リッター

カタログ

試乗記トップ

最新ニュース

-

-

往年のF40ランクルを現代的解釈で甦らせた『FJクルーザー』の魅力【懐かしのカーカタログ】

2025.02.24

-

-

マツダのブランドシンボルに新展開---デジタルの時代に合わせて

2025.02.24

-

-

ホンダジェットが飛ぶ!「コレクションホール」1周年記念イベント、3月23日に開催

2025.02.24

-

-

これだけで激変! プロが推す“パワーアンプ内蔵DSP”のスゴさとは?[音を良くするコツをプロが指南]

2025.02.24

-

-

トヨタ『ランドクルーザー300』インド版が登場!グレードは「GR-S」と「ZX」の2つのみ

2025.02.23

-

-

「ついに帰ってきた!」レッドブル・ショーラン開催決定にSNS大興奮

2025.02.23

-

-

ホンダ、体験型イベント「Enjoy Honda 2025」を全国4会場で開催へ

2025.02.23

最新ニュース

-

-

往年のF40ランクルを現代的解釈で甦らせた『FJクルーザー』の魅力【懐かしのカーカタログ】

2025.02.24

-

-

マツダのブランドシンボルに新展開---デジタルの時代に合わせて

2025.02.24

-

-

ホンダジェットが飛ぶ!「コレクションホール」1周年記念イベント、3月23日に開催

2025.02.24

-

-

これだけで激変! プロが推す“パワーアンプ内蔵DSP”のスゴさとは?[音を良くするコツをプロが指南]

2025.02.24

-

-

トヨタ『ランドクルーザー300』インド版が登場!グレードは「GR-S」と「ZX」の2つのみ

2025.02.23

-

-

「ついに帰ってきた!」レッドブル・ショーラン開催決定にSNS大興奮

2025.02.23