元ホンダF1総監督 、桜井淑敏氏に聞く

2015年、7年ぶりにF1(フォーミュラ・ワン世界選手権)に復帰したホンダが苦しんでいる。前半戦を終了し、コンストラクターズ(チーム)ポイントは10チーム中、9位となる17ポイントに終わった。

新井康久F1プロジェクト総責任者はホンダのF1公式サイト上で、「(速いマシンを作ることが)我々も簡単ではないと予測していましたが、これほどまでに難しいとは思っていませんでした」と、世界最高峰の舞台で戦う難しさを述べている。

ただ、過去3度にわたりF1へ参戦した過去の功績を知るファンにとって、この戦績が期待外れであることは言うまでもない。

特に1988年、現在同様マクラーレンチームとタッグを組み、16戦中15勝を挙げる快挙を成し遂げたことを目の当たりにした世代は、そう思うところが大きいのではないか。

「第二期」と呼ばれる1983年から1992年にかけてのホンダF1チームは、他のチームにない多くの斬新なアイディアを導入し常勝軍団となったが、勝てるチームに仕上げたのが今回インタビューした桜井淑敏さんだ。

-

- 1983年から1992年にかけての「第二期」と呼ばれているホンダのF1活動は、数々のタイトルを獲得。

「ホンダ=F1」と多くのファンが認識する活躍を見せた

排ガス規制や省エネルギー対策など、社会的課題に取り組んだ20代

1967年、桜井さんはホンダに入社。当時、エンジンサプライヤー兼コンストラクターとしてF1に参戦していたホンダのチャレンジ精神に惹かれたからだ。ただ、入社後すぐに希望していたF1活動に携われたわけではなかった。

「大気汚染による公害問題が深刻化していき、ホンダのみならず自動車メーカーがレースから撤退せざるを得ない状況になったのです。20代は排ガス規制や省エネルギーなどの社会的課題に取り組み、30代になりクルマの開発リーダーや研究所(本田技術研究所)全体のマネージメントを任されるようになりました」

ホンダは1968年にF1活動から身を引き、大気汚染防止に向けた排ガス規制への対応に全力を傾けた。その結果、通称マスキー法と呼ばれるアメリカの大気浄化法改正法(1970年発行)を世界で初めてパスするCVCCエンジンの開発に成功した。提唱された当時は規制値をクリアすることは不可能とまでいわれたマスキー法に対し、触媒などの後処理ではなく、有害成分そのものを元から出さないように燃焼させる複合渦流調速燃焼方式を採用。世界で初めてマスキー法をクリアしたことで、世界中にホンダの名を一躍とどろかせた技術となったが、当初、開発チームはわずか6名。設計リーダーに任命されたのが桜井さんだった。

「触媒に頼らない方式を唱えたのは本田宗一郎さんでしたが、社内では実現性はほとんどないと思われていたようで少人数のチームとなったようです。当時は、毎日夕方に宗一郎さんが進捗状況を確認するため研究所に来て、彼のアイディアを出して帰る。そのアイディアをもとに設計図を起こし、その図面を部品製作担当の方たちが徹夜で作業し、翌日のお昼頃にパーツが完成してテスト。その結果を宗一郎さんが確認に来る、という日々が半年間くらい続きました。日々、テストを繰り返し工夫していく中で、ある日、これまで何をやっても減らなかった有害物質のひとつ NOx(窒素酸化物)の数値が突然10分の1に減ったのです。マスキー法の規制値をクリアすることに目処がつくこの結果を、宗一郎さんに報告したところ『これから銀座に行って、飲めるだけ飲んでこい』と独特の表現で喜んでくれましたね」

チームのメンバーや先輩を誘い10人くらいで銀座に繰り出した結果、会計はトータルで63万円。この金額は当時の大卒初任給が約5万(2015年は20万8722円)だったことを考えると破格な金額ではあったが、その偉業を考えるとけして高くはないだろう。

数々の新型エンジンの開発リーダーやシティターボの開発責任者を経て、F1プロジェクトの責任者へ

その後、数々の新型エンジン開発リーダーやシティターボの開発責任者を任されるようになった桜井さんは、レースへの興味を失い掛けていた。良いクルマを作り、それを市場に投入することが当時のホンダにとって重要だと考えていたのだ。

「ホンダは1983年にF1へ復帰しましたが、それ以前、80年ごろ社内では一部の役員がF1に復帰すべきだと盛り上がっていたことがありました。そこで当時の社長が、我々にF1復帰についてどう思うかを聞いてきたとき、私は反対しました。それより市販しているクルマをもっと活力があるものにしないとダメだと思っていたからです」

巨額なお金を使ってまでレースをすることが、本当に意味があるのかと思っていた桜井さんだが、ホンダは1983年から再びF1に参戦する。しかし、参戦当初は他チームにスピードで太刀打ちできなかっただけでなく、エンジンが壊れまくった。惨敗続きだった。

-

- 当時、桜井さんが開発を担当していたシティターボ

1984年のお盆休み前、桜井さんは当時、本田技術研究所社長でF1プロジェクトの責任者だった川本信彦さんに「イタリアGPへ一緒に行こう」と誘われた。もちろん、ただF1を観戦するためではない。

「イタリアGPへ一緒に行くということは、その瞬間から川本さんに変わってF1プロジェクトの責任者になるということでした。イタリアGPに行く前は、F1の現場は半分遊びみたいなものではないかと、そんな気持でいたのですが…。実際にレースの現場を見てみると、人種民族を超えて真剣に戦っている。その姿に圧倒され、この世界で一位になるのは大変なことだと思ったと同時に、世界一になりたいとも思いました」

しかし、世界一になるためどうすればいいかはわからない。たどり着いた結論は「もう一度、ゼロからすべてをやり直す」だった。

常識は、馬力重視。作ったのは、いままでの経験を生かした、効率重視のエンジン。

まず、翌シーズンに向けエンジンを新しく作り直すことにした。当時のライバルだったフェラーリやポルシェのエンジンが700馬力から750馬力出ていたことに比べ、ホンダは650馬力程度。しかも、レースで壊れてしまっていた。

「やり直すことにしたのはいいですが、何をどうしていいかわかりませんでした。そこで世界一になるためのエンジンとはなにかを考えたとき、たどり着いたのは理想追求しかないということ。じゃあ、エンジンの理想とはなにかといえば、世界一効率がいいエンジンではないかと考えたのです」

当時のレーシングエンジンといえば、効率よりも馬力重視。いわば常識をひっくり返すエンジンを作ろうとしたのだ。

「我々は、量産車の世界で排ガス規制や公害問題を乗り越えるため、つねに効率追求を行っていました。レースの世界では常識的ではないのだろうけど、我々が信じる、また我々が得意だと思っている最高効率の追求というところに焦点を絞って、エンジンを開発し直すことに決めたのです」

まずエンジンレイアウトはボア、ストロークから何から何まで全部変えた。当時、ピストンやシリンダーヘッドが高温で溶けることを防ぐため、ガソリンで冷却していたが、そのため余分な燃料を搭載しないといけなかった。それを気筒それぞれの燃焼条件のバラツキを一定にするため、コンピューターコントロールで一番良い燃焼条件に揃える、いわばエンジンを知能化することで溶けることを防ぎ余分な燃料を抑える──思いつくことすべてを試すことにした。

-

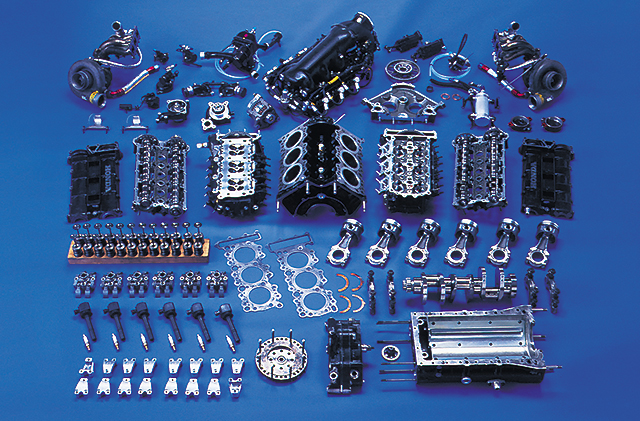

- 何から何まで変更をかけたF1用エンジンパーツ

しかし、常識を打ち破る新たなエンジンは社内で賛同を得ることができなかった 。

「新しいエンジンの設計レイアウトが完成したので、100人ぐらい入る会議室で関係者に見てもらったのですが、設計図を見た当時の社長が『これはなんだ! こんなエンジンは俺が目の黒いうちは作らせない』と帰っていき、いままでレースに関わっていたベテランたちもみんな席を立って出て行きました」

それでも、桜井さんは諦めなかった。会議室に残った若手が動揺する中、帰った人たちが言うというとおりにやっていたら何も進歩しない。これまで上手くいっていないからこそ我々世代が考えたことを貫かなければ、と新たなエンジンの製作を推し進めていく。社長が反対しているため、ベテランのエンジニアやメカニックに協力が得られない中、若手が時間を掛けて組んだ新エンジンはテストでいきなり800馬力を発揮し、しかも燃費は30%も向上した。奇跡が起こったのだ。

このエンジンは1985年6月に開催されたカナダGPから投入され、いきなり予選で上位グリッドを獲得。決勝では結果を残せなかったものの、翌デトロイトGPで念願の優勝を獲得するなど、同年は計4勝を挙げる活躍を見せた。

-

- 1987年、ネルソン・ピケとナイジェル・マンセルのコンビでウィリアムズホンダはコンストラクターズ&ドライバーズのダブルタイトルを獲得

本田宗一郎氏との出会いが、妥協を許さず理想を追い求める開発者としての哲学を生んだ

翌年の1986年にコンストラクターズ・チャンピオン、1987年にはコンストラクターズとドライバー両タイトルを獲得したホンダだが、その裏側ではエンジン同様、常識にとらわれることなく理想を追求していく桜井さんの動きは止まらなかった。そのひとつがスタッフの大幅入れ替えだ。

「新たなエンジンに多くのベテランが反対したような流れがあった中で、若い人たちが発案したアイディアを頭ごなしに否定するベテランは全員辞めてもらうことにしました。私流に言うと“負け癖がついている”人をひとりひとり説得して、半年以上かかりましたが結局辞めてもらいました。とにかく若い人たちの意見が通るような環境にしないとダメだと」

そして、F1界を大きく変えたテレメトリシステム(ピットにいながら、走っているマシンで起きている全ての真実をリアルタイムで把握できる遠隔測定システム)の開発に行き着いた。弱小チームだったホンダをF1の常勝軍団に仕立てたのは、自らの信念、理想を追求していったからだ。その妥協を許さず理想を追い求める開発者としての哲学は、本田宗一郎さんとの出会いが大きな影響を与えた。

「1968年に発表されたホンダ1300ですが、ピークパワーを発生する7,500回転でクランクシャフトが折れてしまうトラブルを抱えていました」

空冷エンジンを搭載し華々しくデビューしたホンダ1300。発売当時はエンジンの回転数を7000回転に抑えることで世に出したが、開発終盤でこの問題が発生したとき本田宗一郎さんは烈火の如く怒り関係者を呼びつけた。

「最後に(設計で強度を)計算したのは誰だという話になり、私が呼ばれました。宗一郎さんから『なぜ計算した時、こうなることがわからなかったんだ!』と言われたので、1年前に計算したとき7,500回転で折れるかもしれないと答えが出ていて、それを上司に言ったら『それはあくまで計算で、もしそれが本当でも、それを何とかするのがホンダなんだ』と言われたことをそのまま話しました。そしたら宗一郎さんから『真実は権力よりも強いんだぞ!』と怒られたのですが、その瞬間、怒られながらも嬉しくなりました」

-

- 故本田宗一郎氏との思い出を語る桜井淑敏さん

当時は、ホンダに入って2年目。社会に出たら妥協することが必要なのかと思い始めた桜井さんにとって、本田宗一郎氏からの叱咤は真実追求、理想追求することが間違っていないことを証明してくれる言葉であった。

1988年、ホンダはウィリアムズからマクラーレンへエンジン供給元を変更した。その理由も、イギリスそのままのピラミッド社会だったウィリアムズでは桜井さんが理想とする、年齢世代関係無くみんなが情報を共有化しアイディアを出し合い進化していく“沸騰型集団”に行く着くことができなかったからだ。

ウィリアムズからマクラーレンに、ドライバーにアイルトン・セナ、アラン・プロストの体制を整えた桜井さんはF1総監督を退きホンダを去って、まったく新たなチャレンジに向かった。当時を振り返り、F1で勝つための集団を作るために一番大事なことは、思いついたらすぐ行動を起こすことが必要だと桜井さんは説く。

「大事なことは何を変えるべきか何をすべきか以上に、ダメだと思った瞬間、こうすべきだと思った瞬間から、ただちに行動を起こすことではないでしょうか。これはF1だけでなく、すべてのことに言えるかもしれませんが、そこに差が出ると思います」

-

- 1988年、16戦中15勝の快挙を成し遂げたマクラーレン・ホンダ

現在は、コンセプター&ディレクターとして、様々なプロジェクトに参画。必要なのは、自分たちが本当に欲しくなるクルマ

1988年にホンダを退社後、新文化創造をめざして『レーシング・クラブ・インターナショナル』を設立した桜井さんは、企業のブランド構築や様々な商品・空間のコンセプター&ディレクターとして活躍してきた。そしていまはエイム株式会社会長を兼務して、欧州のEVスーパーカープロジェクトにも関わっている。

そんな桜井さんに、国内自動車市場やホンダを含めた国内自動車メーカーについてどう思うか、また今後どう発展していくべきかを最後に聞いた。

「80年代までの日本は、終戦後のとにかく他にないものを作ろうとか、なんとかして世界一になろうという勢いで突っ走ってきました。ただ、バブル崩壊をきっかけに萎縮し、リスクを冒すことはどうかという風潮になってしまいましたね。その間、アップルやグーグルがどんどん伸びてきてしまいました。いま危惧しているのは、国内メーカーがハイブリッド車にこだわるあまり、EV(電気自動車)分野で世界の大勢から遅れていくのではないかということ。スーパーカーも普通のクルマも、走る・曲がる・止まる全てがモーターコントロールでできるEVに最終的には行き着くはず。ホンダをはじめ、国内メーカーがなぜそこに注力しないのか、まっしぐらに進んでいかないのか。それとともに、ユーザーに支持されるには、メーカーは魂のこもった、自分たちが本当に欲しくなるクルマを作るしかないと思います。例えば最近発表されたS660は、久しぶりにそういうクルマになっていると思いますよ」

(文:手束毅 写真:小林和久/ホンダ技研工業)