70~80年代のスーパーカーブームで、少年達を熱狂させたレーシングカー・コンストラクター『童夢』の意気

-

童夢-零

これまで、自動車メーカー直系としてモータースポーツ活動やカスタムパーツの製造、販売を行うブランドや企業を紹介してきた本コラム。最終回となる今回は少し趣向を変えて、メーカー直系ではないものの、メーカーのモータースポーツ活動に多角的に関り、日本におけるレーシングカー開発のトップに君臨する「童夢」についてお届けしたい。

スーパーカーブーム真っ只中に、奇才が生み出した童夢-零

『童夢』のファウンダーである林みのる氏のストーリーは、1965年に浮谷東次郎氏からの依頼を受けて、ホンダ・S600をベースに空力特性に優れた形状のボディカウルを製作。通称“カラス”を誕生させたことに始まる。

同年5月に開催された、”第2回クラブマンレース鈴鹿大会”で、カラスをドライブした浮谷選手は見事に優勝を飾り、手応えを感じた林氏もレーシングカー・コンストラクターとしての道を邁進していく。

1967年になると『マクランサ カーズ』を設立し、本格的にフォーミュラカー等のレーシングカー製作を行なうことになった。しかしながら、やがて資金難に陥ってしまい、その活動は一時休止することとなる。

そして1975年に『童夢』を創業。1978年には会社を設立し、いよいよ本格的にコンストラクターとしての船出となった。

その第一作目となるのが、『童夢-零(DOME-ZERO)』である。そのお披露目は1978年のジュネーブモーターショーで、日本初となるスーパーカーという話題性も相まって、華々しいデビューを飾った。

強烈なウェッジシェイプのスタイリングにシザースドアを採用。プロトタイプモデルではあったが、ひと目でスーパーカーと分かるエクステリアデザインは、自動車業界人を驚かせるだけでなく、スーパーカーブームに沸いていた少年達の心までも鷲掴みにした。さすが、奇才と言われるコンストラクターが生み出した作品である。

-

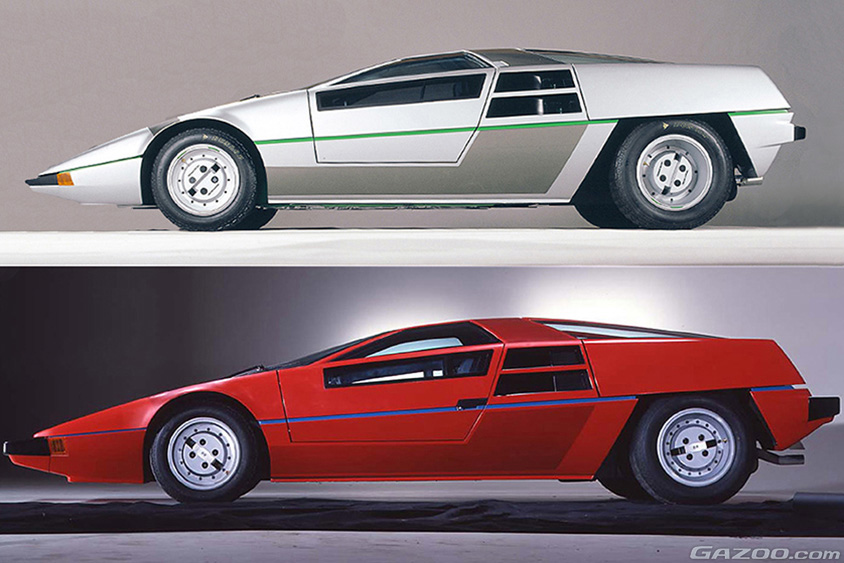

童夢P-2

童夢は公道走行ができるロードカーとして、車両認定に向けて『童夢P-2』を開発することに。しかし、時を同じくして“ル・マン参戦”の話が舞い込み、元来レース好きのスタッフ陣はル・マンに注力することに。志半ばで“童夢P-2プロジェクト”は立ち消えとなってしまった。

衝撃的なスタイリングが大きな話題となった“零”と“P-2”だが、レーシングカーを手掛けてきたコンストラクターの設計だけあって、その中身も本格的である。基本構造は、スチール製モノコック(P-2はスチールチューブフレーム)シャシーに、FRP製セミモノコックボディを組み合わせたもの。エンジンは日産のL28型で、キャビン後部に縦置きにしたミッドシップを採用する。

ちなみに、零とP-2はボディサイズが異なり、P-2の方が一回り大きい。写真はフロントホイールの位置を合わせたものだが、ホイールベースの違いだけでなく、ノーズの長さや高さ、リヤバンパー部などの違いが見て取れる。

-

JIOTTO CASPITA

1989年には、服飾メーカーのワコールとSUBARUのジョイントベンチャーとして、童夢が開発・製作を行なった『JIOTTO CASPITA(ジオット・キャスピタ)』が登場する。

直線基調のデザインだった童夢-零から一変し、曲面を多用した有機的なエクステリアとなり、ドアの開閉はガルウイング式が採用された。

1993年には無事に車両認可が下り、日本のナンバープレートを取得したが、不運なことに国内のバブルが崩壊。残念ながら市販するには至らなかった。

CカーからGTカー、フォーミュラカーまで、多彩なレーシングカーを次々と製作

-

DOME-ZERO RL 1979

一方、レース活動においては、1979年に初となるル・マンカー『DOME-ZERO RL 1979』を2台製作。経験だけでなく資金も不足していた中、ストレートスピードを重視した設計で挑み、予選では6号車が15位、7号車が18位で通過。決勝では残念ながら2台ともリタイヤとなってしまったが、この悔しさをバネにして翌年度の参戦を決意する。

1980年には『DOME RL-80』(写真左)で参戦し、日本車としての初の完走を達成。1981年にはカーボンファイバーモノコックのボディを身に纏った『DOME RL-81』(写真右)で大注目を浴びて参戦するも、リタイヤを喫してしまった。1982年からは、FIAのスポーツカー規定改定により、スポーツカー世界選手権とル・マン24時間レースは、新規定となるグループCへと移行していく。

童夢は、ル・マンに限らず、世界耐久選手権(WEC)や全日本スポーツプロトタイプカー選手権(JSPC)などのレースカテゴリーのマシンを次々と開発。国内はもとより世界の第一線級で戦い続けた。以下、それらマシンの一部をご覧頂きたい。

そして、ツーリングカーレースでは、JGTCからスーパーGTへと繋がるレーシングフィールドにおいて、歴代『童夢NSX』の快進撃によって、その存在は誰もが知るものとなっていった。1997年から参戦し、レギュレーションに合致させながら、毎年のようにバージョンアップが行なわれ、表彰台の常連となっていった。

-

DOME F101

国内のトップフォーミュラのレースは、1987年から“全日本F3000選手権”となり、このタイミングでF3000マシンの製作に着手。そのデビュー作となったのは『DOME F101』。91年には『F102』、92年/93年の『F103/103i』、94年/95年の『F104/104i』と熟成を重ねていき、数々の栄冠を手にしていく。

-

DOME F105

1996年には、翌年度からのF1参戦を目指し“F1GP ニッポンの挑戦”と題した、開発プロジェクトを敢行。そのプロトタイプとなる『DOME F105』が製作された。結果的にF1に参戦することは叶わなかったが、大手の自動車メーカーではない企業が、純国産のF1マシンを製作し、その入り口まで到達したという夢を見させてくれた。

コストを意識したマシンやジュニアカテゴリーのマシン製作にも挑み続ける

-

上段はSUPER GTのGT300向けマザーシャシー。下段はDOME F110 TOM’S 2015

格式あるモータースポーツに参戦する上でネックとなっていたのが、年を増すごとに高騰していく車体やその開発コストであった。

そんな憂いを解決する目的で、2015年に童夢がGT300向けにリリースしたのが『GTA MOTHER CHASSIS』(写真上)である。このマザーシャシーは、性能と安全性を両立させた上で製造コストを下げた共通モノコックで、各レーシングガレージが独自開発したサスペンションやボディを装着すれば、オリジナルのGT300車両が組み上げられるというもの。

また、2014年に制定された国際共通規格の“FIA-F4”車両は、最大価格(キャッププライス)制度が導入された。その規格に沿って開発された、国内初の車両となるのが『DOME F110 TOM’S 2015』(写真下)。パドルシフトシステム搭載のフォーミュラ車両にもかかわらず、ローコストでの参入を可能にした、実にエポックメイキングな車両である。

このように、各カテゴリー参戦への敷居を下げ、レーシングガレージの技術力と資金面をサポート。自社でマシン開発ができなかったチームにとっても、この上ないマシンが提供される形となった。

2019年にはFIAフォーミュラ・リージョナル規格車両の『DOME F111/3』(写真左)を開発。将来的にF1を目指していくドライバーやチームに、最先端の安全と高性能なベース車両を提供。

そして2023年には、童夢 F111/3をベースにフルカウリングを被せた『DOME CONCEPT SPORTS(仮称)』(写真右)の開発を開始し、2025年にお披露目た。優れた運動性能とトップドライバーからハイアマチュアまでが乗りこなせる操作性を併せ持ち、ハイダウンフォース車両のレッスンカーとして活用することも期待される。

-

『DOME F110』をベースとした、TGR-DCレーシングスクールのスクール車両

2025年9月には、TOYOTA GAZOO Racingが主催するドライバー育成プログラム「TGR-DCレーシングスクール(TGR-DC RS)」において、『DOME F110』をベースとしたフォーミュラカーがスクール車両として採用された。レーシングカートからのステップアップとしても最適で、ドライバーのスキルアップに貢献してくれるマシンだ。

2000年からは、自社敷地内に50%スケールのムービングベルト付き風洞実験施設を備えたこともトピックとなる。

この大規模な実験施設は風速60m/s(216km/h)までのテストを実現し、より実走行に近い状態での空力シミュレートを可能とした。これによって、風洞実験を経てからの実車製作、そしてシェイクダウンへと移行できる迅速なスキームを確立。限られた製作期間内で高い位置からスタートが切れるという、大きな強みを持っている。

このように、童夢のモータースポーツに向けた積極的な取り組みは、若いドライバーを育てながら、世界と戦っていくという先鋭的なもの。そんな進むべき方向を照らしてくれる熱い意気は、半世紀前に名付けられた『童夢』の二文字に宿っているのである。

(写真:童夢)

メーカー直系ブランドストーリー

-

-

70~80年代のスーパーカーブームで、少年達を熱狂させたレーシングカー・コンストラクター『童夢』の意気

2025.10.04 コラム・エッセイ

-

-

モータースポーツ黎明期から活動していたダイハツのDNAが、『D-SPORT』との共闘によって再びコンペティションシーンに蘇る

2025.10.03 コラム・エッセイ

-

-

超ド級の競技車両を開発し、ダート系モータースポーツ界を席巻した『SUZUKI SPORT』、そして進化を遂げた『MONSTER SPORT』の快進撃

2025.09.04 コラム・エッセイ

-

-

世界のレースを見据えて設立された『ラリーアート』が大成。一時活動休止を経て再び灯された情熱のDNA

2025.08.21 コラム・エッセイ

-

-

世界を獲った『MAZDA SPEED』から30年の時を経て、令和に蘇った『MAZDA SPIRIT RACING』の魂

2025.08.06 コラム・エッセイ

-

-

六連星に宿る青きスピリットと「人へのやさしさ」に磨きをかける『STI(スバルテクニカインターナショナル)』の真髄

2025.07.24 コラム・エッセイ

-

-

もっと自分らしく、もっと快適に。ホンダアクセスと『Modulo』ブランドが叶えてくれる充実のカーライフ

2025.07.07 コラム・エッセイ

-

-

どこまでも高みを目指し、技術と情熱を注ぐ『無限』スピリッツは、限界のその先へ挑み続ける

2025.06.24 コラム・エッセイ

-

-

“プレミアムスポーティ”をブランドコンセプトに掲げる『AUTECH』が紡ぐクラフトマンシップ

2025.05.31 コラム・エッセイ

-

-

モータースポーツから生まれ、モータースポーツと共に歩んできたサーキットの雄、『NISMO』の軌跡

2025.05.30 コラム・エッセイ

-

-

感性に響く上質なデザインで、日常の時間と心を豊かにする『MODELLISTA』のエアロパーツ

2025.05.12 コラム・エッセイ

-

-

サーキット産まれ、サーキット育ちの『TRD』が魅せる、各種アイテムやコンプリートカーにユーザーが歓喜

2025.05.10 コラム・エッセイ