「スマホ見ながら運転」の危険性、その実情に迫る

先日、運転中にスマートフォン向けゲーム「ポケモンGO」をプレイしていたことによる死亡事故が起き、話題となりました。運転中の携帯電話等の使用は道路交通法で禁止されていますが、近年はスマホの普及による事故が多くなっているとか。そこで今回は、携帯電話等の使用が要因となった事故のうち、「通話中」および「画像注視中」の事故について、公益財団法人・交通事故総合分析センター渉外事業課 市沢さんに解説していただきました。

――携帯、スマホによる検挙数って、増えているのでしょうか?

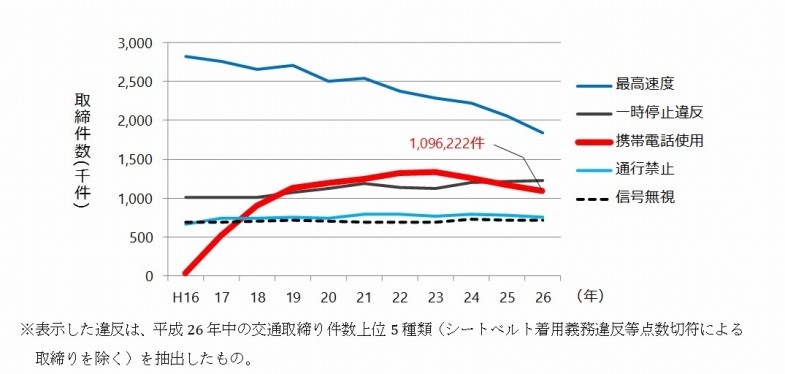

運転中に携帯電話等で通話、または画像表示用装置(スマホ、タブレットなど)を手で保持して画像を注視しただけで検挙されるようになったのは平成16年です。それ以降、携帯電話使用違反での検挙件数は急増し、平成19年以降は年間100万件を超える件数で推移しています。図1を見ると、その推移がよくわかります。

-

- 図1 交通違反取締り件数の推移

――やはりスマホの影響が大きいのでしょうか?

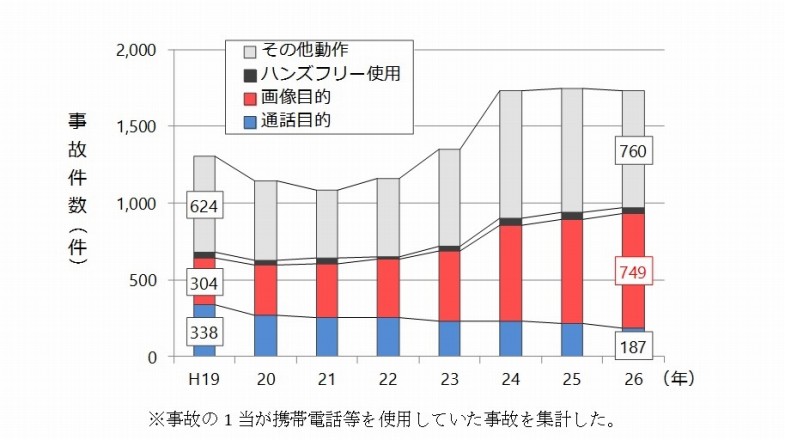

携帯電話等を使用していた事故件数を見ると、平成21年までは減少していますが、平成22年以降増加に転じています。使用状況別では、通話目的は毎年減少しているのに対し、画像目的は増加傾向で推移しており、平成26年の事故件数は平成19年の約2.5倍。スマホの影響が考えられますね。

-

- 図2 携帯電話等の使用状況別の事故件数の推移

――どのような場所で事故が起きているのでしょうか?

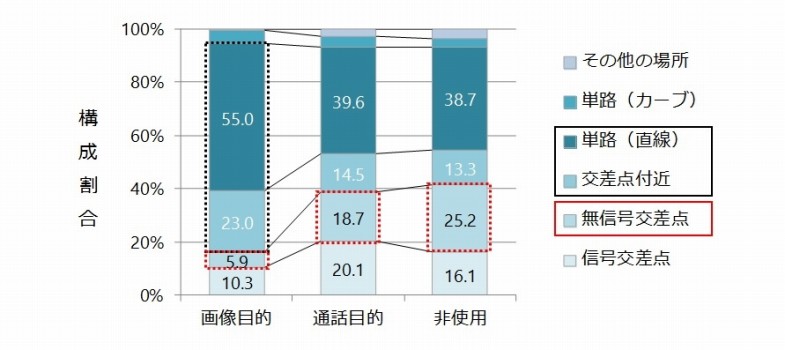

図3「携帯電話等使用状況別 事故発生場所の割合」を見てください。画像目的では単路の直線部分と交差点付近で事故の約8割を占めており、交差点内での事故は少ないことがわかります。

-

- 図3 携帯電話等使用状況別 事故発生場所の割合(H19~26年合計)

――直線での油断が事故につながっているのかもしれませんね。どのようなパターンの事故が多いのでしょうか?

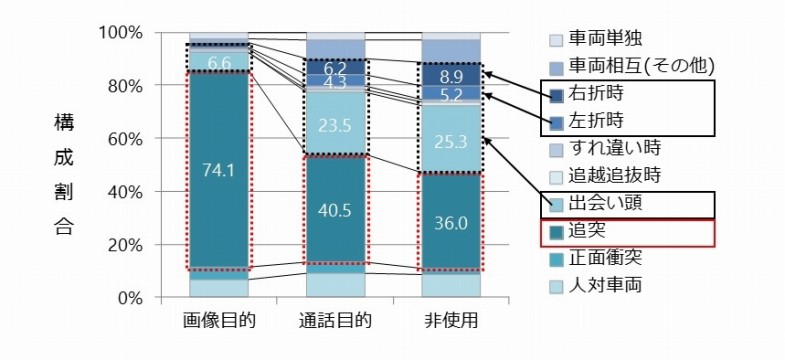

携帯電話等使用時は、追突事故の割合が非使用時に比べて高く、画像目的では約4分の3を占めています。一方、出会い頭の事故や右折時、左折時の事故の割合は、非使用時に比べて低い傾向が出ています。

-

- 図4 携帯電話等使用状況別 事故類型の割合(H19~26 年合計)

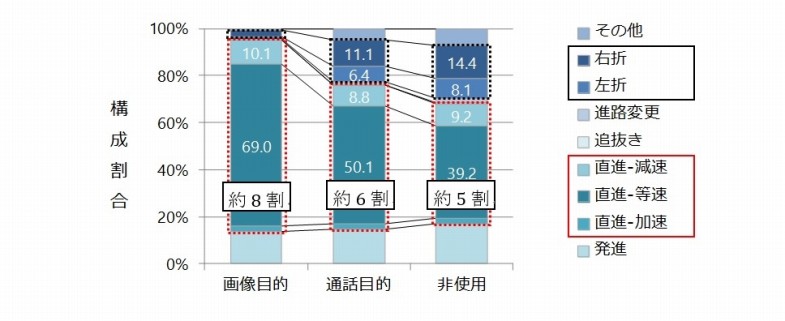

直進走行時の割合をみると、画像目的では約8割、通話目的でも約6割と非使用時に比べていずれも高く、右折・左折などハンドル操作をしているときの割合が少なくなっていることがわかりました。

-

- 図5 携帯電話等使用状況別 四輪車運転者の行動類型の割合(H19~26年合計)

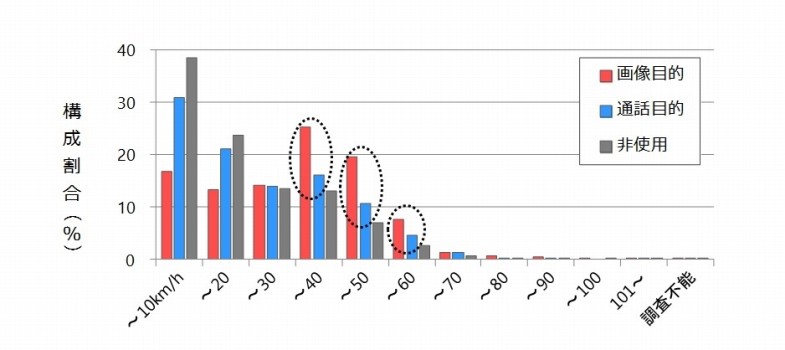

ちなみに、画像目的、通話目的ともに30km/h超から60km/hの中速域での割合が、非使用時に比べて高くなっています。

-

- 図6 携帯電話等使用状況別 危険認知速度の割合(H19~26 年合計)

――スマホによる事故が多いことはよくわかりました。使用しているのは若い世代が多いのでしょうか?

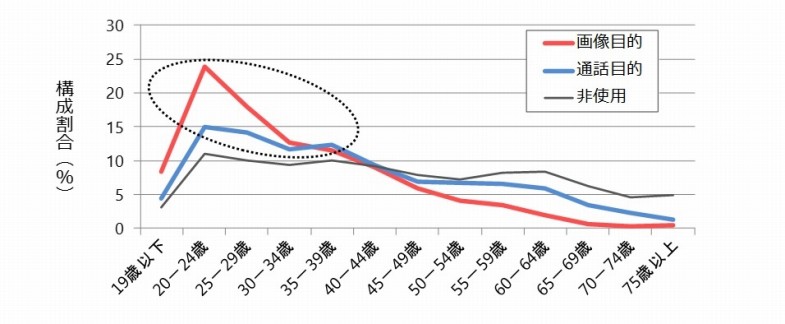

20~30歳代の比較的若い運転者の割合が高いですね。特に画像目的では20歳代の割合が高くなっています。

-

- 図7 携帯電話等使用状況別 四輪車運転者の年齢層の割合(H19~26年合計)

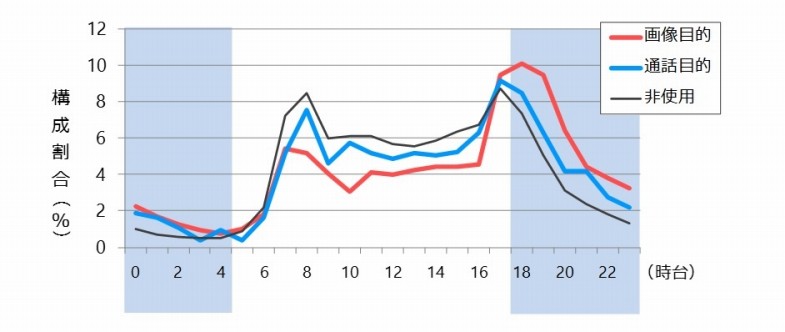

なお、携帯電話等使用時の事故発生時間帯を見てみると、18時台以降の夜間帯の割合が非使用時に比べて特に高いです。

-

- 図8 携帯電話等使用状況別 事故発生時間帯の割合(H19~26年合計)

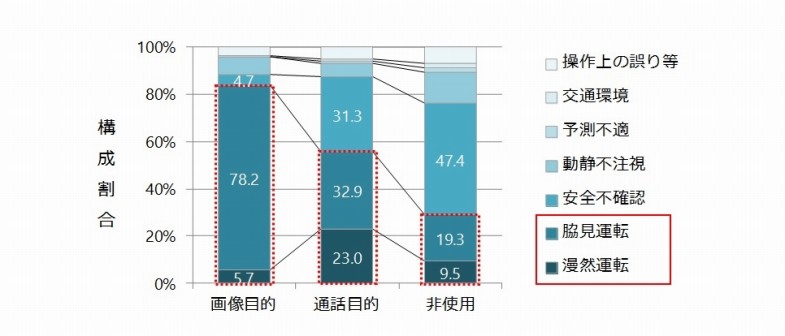

――事故の要因はどんなものが多いのでしょうか?

画像目的では脇見運転、通話目的では漫然運転や脇見運転といった前方不注意による事故の割合が高いですね。結果からみると、通話であっても注意が散漫になりやすく、前方注視が十分になされていないと言えます。

-

- 図9 携帯電話等使用状況別 四輪車運転者の人的要因の割合(H19~26年合計)

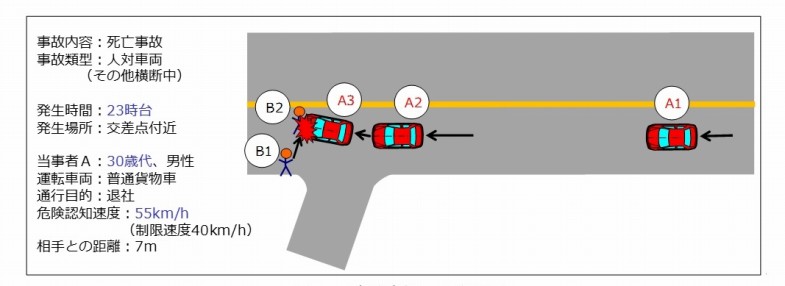

――事故につながった具体例があれば教えてください

画像注視が要因となった四輪車対歩行者の死亡事故例をご紹介しましょう。30代の男性ドライバーは、夜間前照灯を下向きにして時速55kmで走行中に、携帯電話のメールを確認するため3~4秒間携帯電話の画面に脇見をしました。そして前方に視線を戻したところ、丁字路交差点を左から右に横断する歩行者を約7m手前で発見し、ハンドル、ブレーキ操作で回避するも避けきれずに衝突。男性は、これまで夜間に事故現場付近を通行していて歩行者を見たことがなかったことから、「歩行者はいないと思い込みメールのやりとりをしていた」と話しています。

-

- 図10 事故事例の状況図

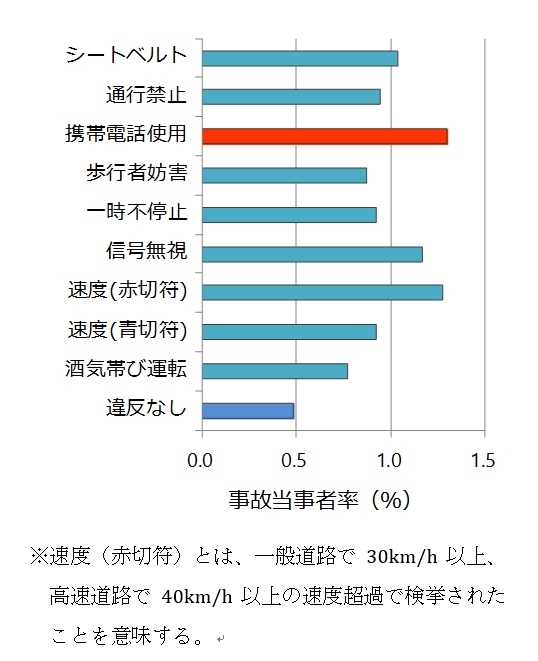

――慣れた道だからといって、気を抜いてはいけませんね。速度超過など、ほかの違反に比べて携帯やスマホの事故率は高いのでしょうか?

携帯電話使用違反で検挙された運転者の事故当事者率が突出して高いとは言えませんが、速度超過(赤切符)や信号無視で検挙された運転者と同様に高い値となっています。

-

- 図11 過去3年間(H22~24年)に検挙された違反種類別のH25年に四輪車運転中に事故の第1当事者となった運転者の事故当事者率

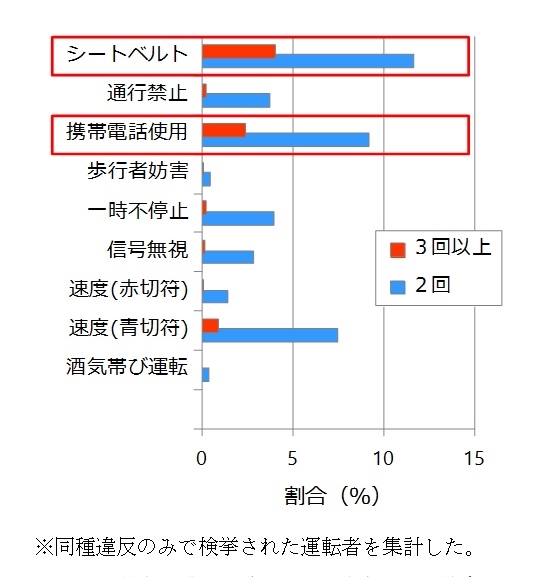

ちなみに過去3年間でみると、携帯電話使用違反やシートベルト着用義務違反では2回、3回以上検挙される割合が、ほかの違反に比べて高くなっています。同じ違反で何度も検挙される運転者は、交通モラルが低く、反復性の高い違反で検挙される運転者の事故当事者率が高くなっていると考えられますね。

-

- 図12 過去3年間(H22~24年)に同種違反で複数回検挙された割合

――今後、どのような対策が必要でしょうか?

ドライバーの安全運転意識を高めることはもちろんですが、携帯・スマホの機能の一部に利用制限を設けることも必要だと考えています。例えばカーナビは、走行中にテレビや動画の映像が表示できなくなっていたり、操作が制限されたりしますよね。携帯やスマホについても、「走行中は通話を受信できない」「文字入力ができない」「画面が表示されない」といった制限を設けるなど、対策が必要になってくるでしょう。

<まとめ>

事故の発生場所や運転者の行動パターンから、直線道路や直進走行時など比較的安全と思われる場所や状況で携帯・スマホを使用していることが分かりました。しかし、ひとたび事故が起こると重大な事故となりやすいのです。これはドライバーが前方不注意となりやすく、至近距離まで相手を認知できず速度の高いまま衝突するためと考えられます。ドライバーのみなさんは、「違反になるから」ではなく、安全のために運転中は携帯・スマホの画面は見ないようにしましょう。

(村中貴士+ノオト)

[ガズー編集部]