山コムス、トマコムス…etc。超小型モビリティの意外な使い道とは?

今、トヨタ、日産、ホンダなど各メーカーが「超小型モビリティ」の開発を行っています。一方、自動車メーカー以外でも、研究・開発が進められているのをご存知でしょうか。その中のひとつが、東京大学大学院 新領域創成科学研究科です。この研究科では、数年前からキャンパスのある千葉県柏市と協力して進めていた、低炭素社会を実現する産官学連携の研究プロジェクト「明るい低炭素社会の実現に向けた都市変革プログラム」の中で、超小型モビリティはどうあるべきかを研究してきました。現在は、同市の柏ITS推進協議会と協同して、実証実験を計画しています。

実際にどのようなクルマを作っているのか、担当者にお伺いしました。取材に応じてくださったのは、東京大学大学院 新領域創成科学研究科の久保登さんと、柏市役所 土木部交通政策課の内藤義之さんです。

-

- 左)柏市役所 土木部交通政策課 内藤義之さん、(右)東京大学大学院 新領域創成科学研究科 久保登さん

――どのような研究・開発を行っているのでしょうか?

トヨタ車体の超小型EV「COMS」(以下、コムス)を改良して、さまざまな実験車両を製作しています。といっても、メーカーと共同で開発しているわけではなく、コムスの中古車を利用しています。

――なぜ「超小型モビリティ」に注目されたのでしょうか?

日本では、軽自動車からレクサスまで同一の衝突安全基準と最高速度(高速道路で100km/h)が採用されています。1km先のコンビニへ行くのにも、東京から鹿児島まで行けるようなクルマを使うしかない。靴に例えると、「日常の靴が、エベレスト対応の登山靴しか売っていないような状態」と言えるわけです。スニーカーやサンダルがないのは非常に不便でしょう。

超高齢社会の日常生活用途では、フルスペックのクルマは必要ないのでは? というのが発想の原点です。実際に乗ってみるとわかりますが、運転は楽だし、保管スペースも小さくてすみます。また、歩行者への加害性が低い、個人負担が安い(価格・税・車検)などのメリットもあります。

――具体的にはどのような研究をしているのでしょうか?

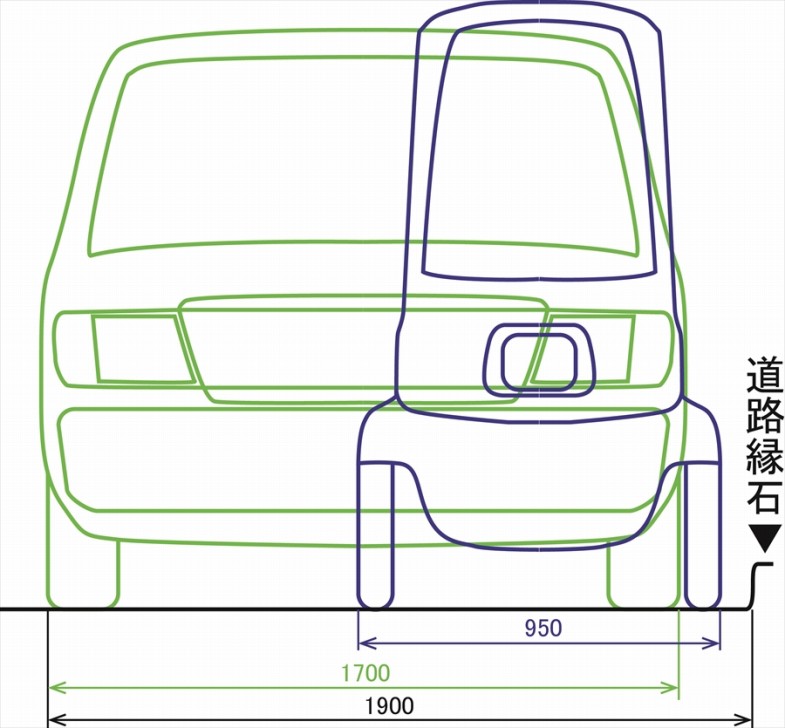

まず、車幅に注目しました。「縦2人乗り」か「横2人乗り」か、どっちがいいのか? 結論から言うと、「縦2人」です。幅で比較すると、1,480mmある今の軽自動車は、普通のクルマに近いんです。一方、コムスは1,000㎜弱と非常に幅が狭い。「畑など農道で使える」、「店の軒下に止められる」、「路肩に駐車した際の張り出しが小さい」などのメリットが生まれます。また、両側が見えているので幅寄せも簡単。一般的な駐車スペースに4台入ります。

――今までに開発された改良コムスを紹介してもらえますか?

研究を進めるうち、雑木林や里山の整備に役立つことがわかりました。里山の整備にはいくつか作業があって、そのひとつが間伐。木を倒して薪(まき)にするのですが、できた薪を集積場に運ぶ手段は、21世紀の今でも手押しの1輪車なんです。

「山コムス」を使えば、山林内などの公道外であれば、強度的には100kgの薪を乗せて運ぶことができます。軽トラックでは入れないところでも、コムスなら入ることができるので非常に便利です。ほかにも「トマコムス」、「ケアコムス」、「ママコムス」など、用途別に開発しました。

-

- 里山の整備で活躍する「山コムス」

-

- トマトの収穫で使う「トマコムス」

-

- 「ケアコムス」 は後部にフックを付けると折りたたんだ車いすをひっかけて運べる

-

- お母さんがお子さん2人を送り迎えする想定の「ママコムス」

――いろいろな種類がありますね。

「超小型モビリティ」といわれる電気自動車は、郊外(田舎)、農林業、オフロードの近距離用途が適切であると考えています。既存のクルマの置き換えではなく、自転車や原付二輪からの乗り換えとして使って欲しいんですよ。

――日産・リーフや三菱・i-MiEVなど、ガソリン車と同じような電気自動車も発売されていますが、どのように使い分けるのが良いのでしょうか?

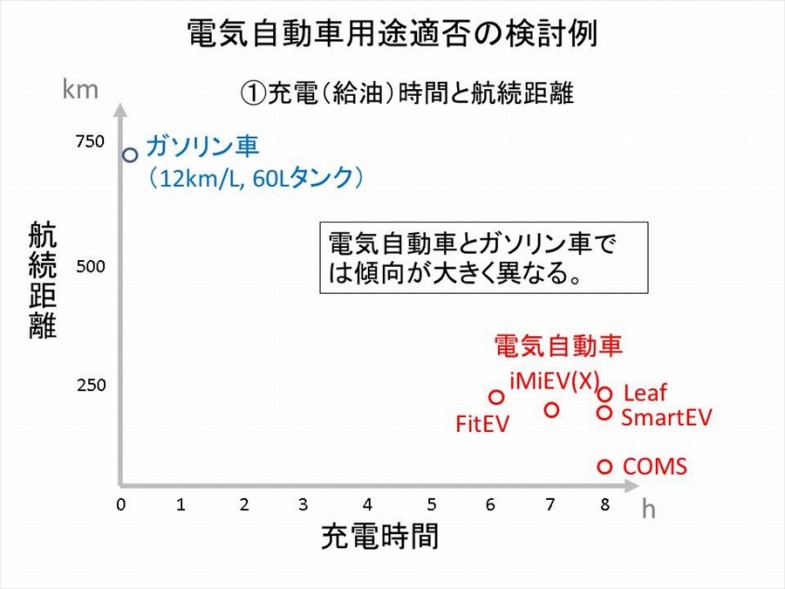

充電(給油)時間と航続距離をグラフでみると、ガソリン車は数分間の給油で750kmも走るのに対し、電気自動車では6~8時間充電しても250kmしか走れません。そのような電気エネルギーを、4~5人乗りの乗用車に「1人乗車」で使うのは非常にもったいない。「近距離用途」、「自宅充電」、「小型軽量で幅が狭い」、「タンデム2人乗り」が電気自動車の合理的な形態だと結論づけました。

――将来的には販売も考えているのでしょうか?

いろいろなメーカーと話はしていますが、従来とコンセプトが異なるのでなかなか難しいですね。もし世に出す場合、販売(売り切り)ではなく車両の大部分をリユース・リサイクルできる「利用権付与」のような形を考えています。値段は40万円切るくらいにして、8年経ったら回収するとか。引き続き乗りたい場合、再度40万円払えば別の新しい車両に乗れます。トヨタ車体のコムスは約80万円ですが、値段だけ見れば軽自動車のほうが安い。それだと普通は軽自動車を買いますよね。

――今後の予定は?

柏市の公道で実証実験を行なう予定です。近日中に国土交通省の超小型モビリティ認定を取得して、2人乗りの車両も走らせる予定です。今は既存のコムスを改良していますが、最終的にはイチから設計した新しい発想の電気自動車を作りたいと考えています。クルマって、普通乗用車、トラック、バンなど用途に合わせた大きさや形がありますよね。超小型電気自動車もそれぞれの用途に合った形で研究・開発していくことが重要だと考えています。

「超小型モビリティ=都市で使うもの」としか考えていませんでしたが、里山や農業で活躍できるというのは意外な発見でした。まだまだバリエーションが少ない電気自動車ですが、これからは用途に合わせた、多様なモデルが出てくるかもしれませんね。

(村中貴士+ノオト)

[ガズー編集部]