駐車場料金が下がるかも? ETCで可能性が広がる「未来の駐車場」

ETCの進化版である「ETC2.0」の普及が進んでいます。従来のETCとの違いについては、すでに「【ETC2.0】高速道路料金の割引もある!ETCの進化版」で紹介しました。

さらにいま、ETCを民間駐車場で活用する動きがあるのをご存知でしょうか。今回はドライバーにとってメリットのある、「未来のETC活用方法」について紹介します。取材にご協力いただいたのは、ETC2.0普及促進研究会・事務局長の片山賢治さんです。

-

- ETC2.0普及促進研究会・事務局長 片山賢治さん

――ETC2.0普及促進研究会とは、どのような団体なのでしょうか?

もともとETCは国が中心となって作ったものです。それを民間でも活用していこうという趣旨で設立されたのが「ETC2.0普及促進研究会」です。どう使うのか、またセキュリティが守られるのかといった課題を抽出しながら、健全な使い方を目指していきたいと考えています。

具体的には、ETCの民間活用に興味がある会社を集め、費用を出し合って試行運用を行いました。いま我々がメインで進めているのは、ETCでの駐車場料金決済です。

――試行運用というのは?

モニターさんを募集して、静岡と名古屋の商業施設駐車場で実際に運用してみました。簡単に言うと、ドライバーさんがすでに持っているETCカードで登録してもらい、駐車場を利用していただきました。課金方法はクレジットカードで買い物するのと同じで、駐車場に入るときにカード会社に照会をかけています。

ETC通信、カード照会をして、問題なければゲートが開きます。

もしETC駐車場が実用化されれば、料金体系が変わってくる可能性が大きいと考えています。例えば月極料金の精算もできますし、ちょっとだけ停める場合など、1分単位で課金することもできます。たくさん使えば自動的に割引してくれる、といったサービスも可能になるでしょう。

――駐車場料金については、スマートフォンで決済するシステムもあるようですが?

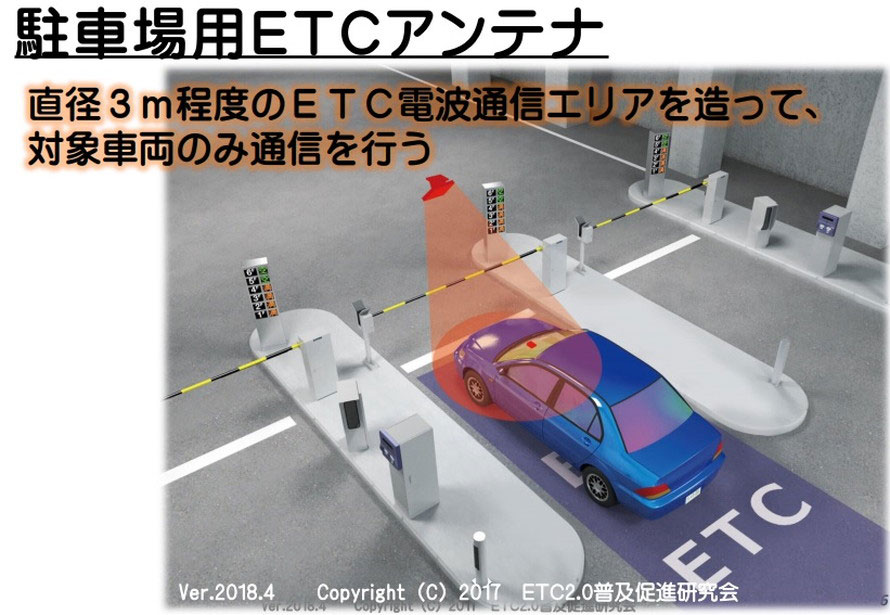

より利便性が高いのは、スマホよりETC決済だと考えています。なぜなら、ETCの通過認証機能は非常に優れているからです。上からスポットライトのように照射して、そのクルマとしか通信できないというのが最大の特徴。スマホのWi-Fiアンテナは丸く電波が出ているので、隣のレーンのクルマから誤課金するおそれもありますし、スマホを交換して料金をごまかすなどの不正対策も必要です。

そもそも運転中は、スマホを使っちゃダメですよね。いま駐車場での事故が増えていますし、地下や屋内の駐車場ではGPSが使えません。そういう意味でも、スマホでの決済はあまり現実的ではないと思っています。

-

- 駐車場用ETCアンテナのイメージ図(資料提供:ETC2.0普及促進研究会)

――ETC駐車場は、ドライバーにとってどのようなメリットがあるのでしょう?

試行運用の際に多く聞かれたのは、「駐車券を取るためにクルマを寄せるストレスがなくなった」という主婦の声です。帰るときも、子どもを抱えてベビーカーを押して、買い物袋を持ちながら精算機を操作するのは大変ですよね。

ほかにもワゴン車、スポーツカー、左ハンドルなど、そもそも精算機に手が届かないクルマも多くあります。ETCの精算になれば、わざわざクルマから降りて操作するストレスがなくなります。

-

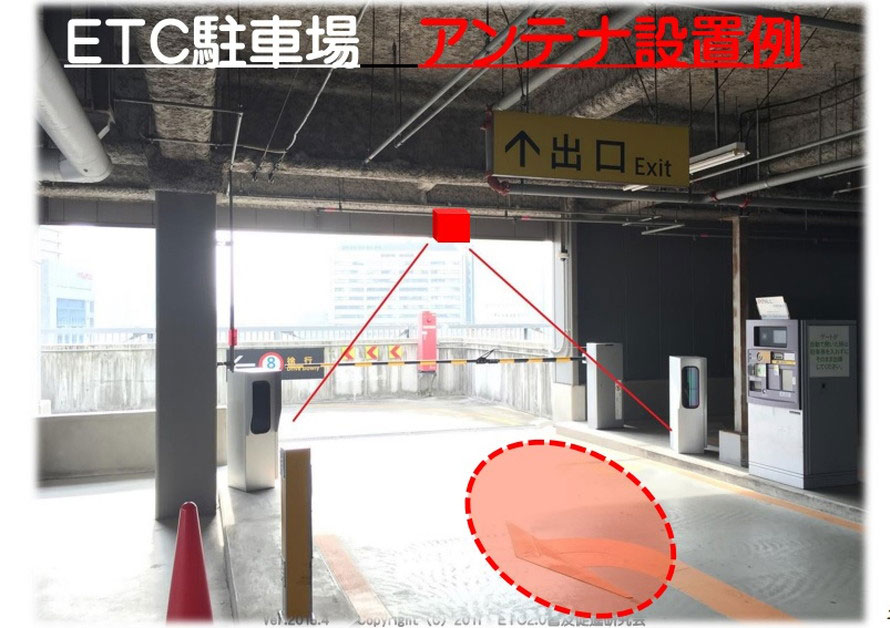

- 駐車場用ETCアンテナの設置例(資料提供:ETC2.0普及促進研究会)

――たしかに便利そうですね。いつ頃から実用化される見通しなのでしょうか?

試行運用の後、報告書と要望書はすでに国土交通省へ提出しており、返事を待っている状態です。新たに制度を設けるのか、法律を変えるのか。もしくは現行の法律でいい、という話になるかもしれません。

内閣も国土交通省もETCの民間利用を推進しているので、そんなに時間はかからないだろうと思っています。

――他にもETCを使った「未来の駐車場」を提案されているそうですね

はい、大きく分けて3つの例を考えています。

1.ドライブツーリズム(農家ETCパーキング)

地方にドライブ旅行をする場合、空き地はいっぱいあっても停めることはできないので、クルマは「道の駅」に集中しています。でも「道の駅」周辺でハイキングや海水浴ができるかというと、そういう場所はあまりない。だから日本のドライブツーリズムはつまらないものになっているのです。

駐車場を作るためには、ゲートや駐車券発行、精算機などで大きな費用がかかります。経済合理性が合わないので、コインパーキングは都市部しか作れないのが実情です。

もし「ETC農家駐車場」であれば、通信回線さえあればどこでもキャッシュレスで精算できます。集金業務や発券は不要だし、アンテナを設置するだけなので、導入コストはかなり安くできます。街道をドライブしている途中にETCパーキングがあれば、堂々と停められる。つまり、ドライブツーリズムの課題解決手段となり得るわけです。

-

- 農家の空き地にETC駐車場を設置するイメージ図(資料提供:ETC2.0普及促進研究会)

2.住まいの環境変化(住宅街ETCパーキング)

パーキングが満車になると、空いているところを探して住宅街の中にクルマが進入してきます。子どもの歩行空間にクルマが入ってくると危険ですよね。つまり、生活道路での事故が増えている原因の一端は、駐車場不足なのです。

「ETC民家駐車場」がいたる所にあれば、不法駐車もなくなるし、駐車場を探してうろつくこともなくなり課題解決につながります。

-

- 住宅の空きスペースにETC駐車場を設置するイメージ図(資料提供:ETC2.0普及促進研究会)

3.大規模駐車場(予約、優待など)

駐車場を予約する方式として、クルマのナンバープレートを事前登録しておき、カメラで数字を読み取るシステムがあります。実際に羽田空港で運用されていますが、ナンバープレートが汚れていたり、雪が付着していたりする場合は読み取れません。

ETCカードを使えばシステムで認証し、無人で決済ができます。したがって、「駐車場の予約」は今後本格的に始まるのではないかと考えています。

大きな駐車場であれば、優待ゾーンを設定することもできます。例えば、お年寄りや子供連れのドライバーが少し高い料金を払って、入口から近い場所を予約する、といったケースが考えられます。

イベントの臨時駐車場でも、空き地があればETCアンテナの設営が簡単です。導入コストが下がることで、今までできなかった新たなサービスの可能性が広がるでしょう。

-

- 大規模駐車場でのETC利用イメージ図(資料提供:ETC2.0普及促進研究会)

都市部の駐車場料金って、本当に高いですよね。片山さんは「もしETCを活用することで運営コストが下がれば、駐車料金も下がる可能性があります」と話していました。これはドライバーにとって大きなメリットです。

ETCの民間利用が広がることで、より便利で使いやすい駐車場が増えることを期待したいですね。

(取材・文・写真:村中貴士 編集:ミノシマタカコ+ノオト)

[ガズー編集部]