「シートベルト」歴史から最新機能まで! 乗員を守る仕組みを紐解く

万が一、事故が起きてしまったとき、身体への衝撃を軽減して私たちを守ってくれるシートベルト。運転席・助手席はもちろん、2008年の道路交通法改正では後部座席も着用が義務化され、ますますその重要度は知られるようになっています。

でも、シートベルトが、どんな仕組みで衝撃を緩和しているのか。また、ベルト自体がどれぐらいの強度を持っているのかを詳しく知る人は少ないでしょう。そこで、シートベルトをはじめとした自動車部品を多く手がける「株式会社東海理化」に、シートベルトの仕組みや歴史について伺いました。

シートベルトはどんな仕組みで乗員を守っているの?

――まず、東海理化さんについてお聞きします。いつからシートベルトを作っているのでしょうか。

東海理化は、1948年に愛知県に創業し、シートベルトをはじめとしたセイフティ製品や、シフトレバー、パワーウィンドウスイッチなどのHMI(ヒューマン・インタフェース)製品、キーロックなどのセキュリティ製品まで多岐にわたる製品を手掛けている会社です。

シートベルトは1961年に製造をスタートしました。当時から乗員保護の重要性を強く認識し、他社よりも早くシートベルト開発に着手していたんです。

-

1960年代のシートベルト製造風景

――では、シートベルトはどのような仕組みで衝撃を緩和しているのでしょうか?

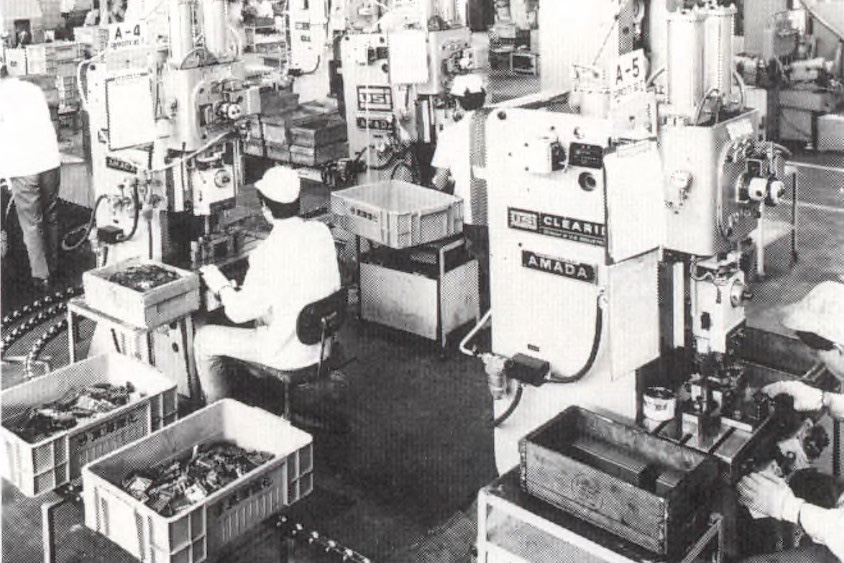

現在の乗用車には、肩からお腹にかけて斜め、そして腰の左右にベルトをわたす「3点式シートベルト」が採用されています。衝突などでクルマに衝撃が加わった緊急時には、下のリトラクター(シートベルト巻き込み装置)が作動してベルトを引き込み、乗員を拘束して守ってくれる仕組みです。

-

3点式シートベルトのスケルトン図版。 図内、緑色の装置がリトラクター(シートベルト巻き込み装置)。

――単に伸びないようにロックされるだけではないんですね

それだけでは不十分です。シートベルトを安全に機能させるのは、ベルトが収納されている車体側に設置されたリトラクターです。衝撃を感知して、「プリテンショナー機能」でリトラクターがベルトを引き込むからこそ衝撃を緩和してくれるんです。

ですが、単純にベルトを引き込むだけでは、乗員の胸部が強く圧迫されて危ないですよね。そのため、一定以上の荷重がベルトにかかるとベルトの拘束力を緩め、乗員の胸部へのダメージを和らげる「フォースリミッター機能」や、乗員の体格に合わせてフォースリミッター機能を変化させる「セレクタブルフォースリミッター機能」など、現代のシートベルトにはさまざまな機能が搭載されています。

-

プリテンショナー機能とフォースリミッター機能

――ベルトそのものだけではなく、さまざまな機能や技術があってこその安全性なんですね。

普段、クルマに乗っていても気づかないと思いますが、シートベルトも着実に進化をしています。ベルトを引き込んで乗員を守る仕組みは基本的には変わらないものの、近年では乗員の体格やニーズに合わせて個別最適化が進められています。ちなみにシートベルトは、普通車と高級車でも安全性能に大きな違いはありません。高級車のほうがスムーズな引き出しができるなど多少快適な機能が付いているものもあります。

――私たちが普段、目にするベルト部分はどんな素材でできているのでしょうか?

ベルトは、ポリエステルの繊維を縦糸と横糸で織り込んだものを使用しています。耐荷重は2トン以上で、とても丈夫です。また、ベルトの幅が細いと締め付けが強くなるので、締め付けすぎないように一定の幅を持たせています。

――ちなみに、シートベルトはみんな黒色ですよね。ほかの色もあるのでしょうか?

もちろん、あります。自動車メーカーによって、クルマの内装色に合わせたカラーのベルトを採用している場合もありますし、黒い内装に赤色や青色のシートベルトでアクセントとしている場合もあります。そのため弊社ではさまざまな色のベルトをオーダーで作ることもあります。白色だけでも、5種類あります。

-

ベルトが赤色の「GR COROLLA RZ “MORIZO Edition”」(写真:トヨタ自動車)

シートベルトはどのように進化してきた?

――シートベルトの歴史について教えてください。

弊社のシートベルト製品の歴史をまとめた資料があるので下の画像をご覧ください。弊社で1961年にシートベルトの製造をスタートしたときから、2010年代までの進化をまとめたものです。

-

東海理化 シートベルト製品のあゆみ

日本では1960年代に、腰に巻く形の2点式シートベルトが普及しはじめ、1970年代に保護性能向上のため現在の3点式シートベルトに移行しました。そこから、装着性能向上や保護性能向上、乗員のダメージの軽減に向けて研究を重ねて、現在にいたります。

-

法規の変化や製品の進化が見える

――この図を見ると、1969年に運転席シートベルト設置義務化、1985年に前席シートベルト着用義務化とありますね。当時はシートベルトの着用が義務ではなかったことに驚きました。

そうなんです。1969年も“設置義務化”ですから装着の強制力はなかったという……。とても今では考えられない状況ですね。2008年には、後部座席でのシートベルト着用も義務化されました。交通違反のためではなく、安全のためにシートベルト着用は怠らないよう強くお伝えしたいです。

-

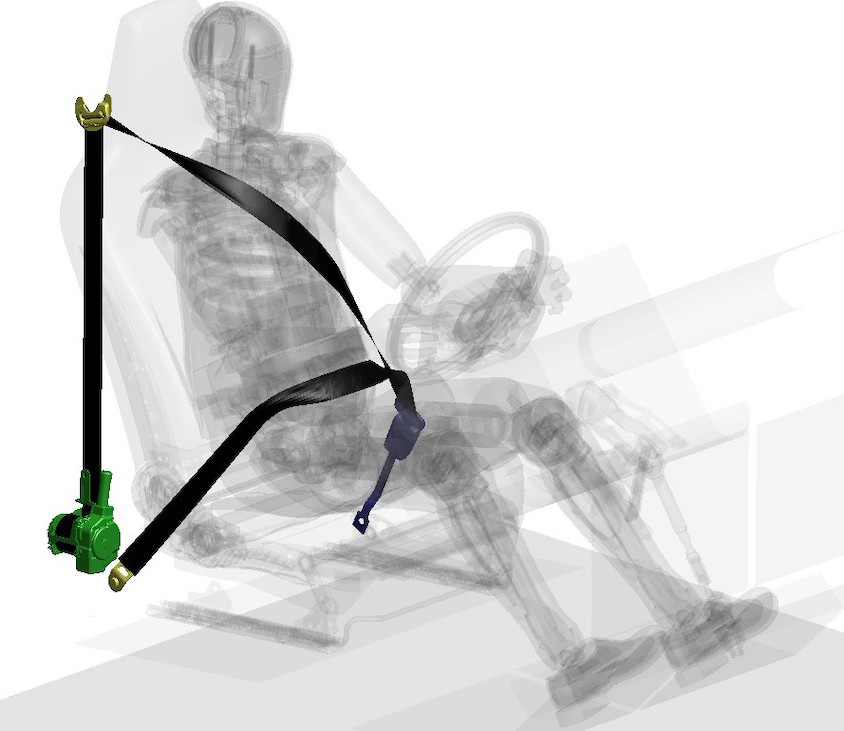

出典:e-Stat -警察庁「令和4年中の交通事故死者について」 広報資料P.2

上の図は、昭和23年(1948年)から令和3年(2021年)までの交通事故死者の推移です。やはり1960年代は交通事故による死亡者が多い時代でしたので、「シートベルトで安全を守る」ということが喫緊の課題だったわけですね。

シートベルトだけでなく、社会全体でクルマの性能向上や交通の環境整備、ABSやエアバッグなどの安全装備の普及や義務化が進んだため、だんだんと交通事故による死者は少なくなってきています。

これからも「人にやさしい」シートベルトを

――シートベルトはこれからどのように進化していくと思いますか?

将来的にクルマの自動運転化が進むはずなので、その変化にともなってシートベルトも進化していくと思いますね。ハンズオフ走行(手放し走行)になっているときに乗員にベルトを引っ張って警告するといった仕組みも既に世の中に出しています。

-

高い抗菌性能と細菌繁殖の抑制を実現するシートベルト

また、コロナ禍の状況を鑑みて、2022年5月に世界初(※)の 『抗菌仕様シートベルト』を開発しました。これは、トヨタ自動車の新型JPN TAXI(ジャパンタクシー)に採用されています。世間の変化やニーズに応じてシートベルトも変化するはずです。

※自動車メーカー向けOEM製品として。

そのほか、シートベルトの端材を活用したアップサイクルブランド「Think Scrap」も立ち上げました。モノ作り企業として、SDGsへの配慮も大切です。

(アップサイクル=「今あるものを利用して別の用途のものに作り替え、付加価値を与えること」を意味する言葉)

-

シートベルトの端材からアップサイクルされた商品。

――最後に、東海理化さんの今後の展望についてお聞かせください。

やはり、自動運転などによってクルマが進化しても、交通事故が起きる限り、シートベルトはなくなりません。本当は事故が起きず、シートベルトが活躍する機会のないことが一番うれしいことではありますが、東海理化としては、もしものときに役立つ、人にやさしいシートベルトをこれからも製造していきます。

シートベルトはしっかり着用しよう!

以上、シートベルトの基本的な仕組みや、進化の歴史を伺いました。シートベルトについて詳しく知ることで、普段、何気なく着用するシートベルトがより頼もしく思えたのではないでしょうか。こうして安全を支える企業や技術があることを忘れずに、シートベルトを正しく着用して、安全運転に努めたいですね!

<取材協力>

東海理化

(取材・文:神田匠/写真:東海理化/編集:木谷宗義type-e+ノオト)