【PHEVオーナーに聞いた】その3「EVモードの使い方」

プラグインハイブリッド車(PHEV)オーナーに、PHEVがある生活のメリットや満足度など、その実態を聞いていくレポートの第3回目(全4回)。PHEVの購入満足度、充電事情に続いては、PHEVの“走り”において最大の特徴である「EVモード」についてその使い方を聞いた。

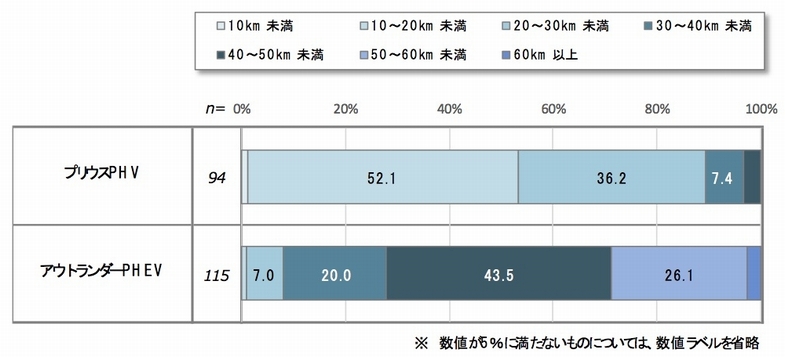

調査は、国内でトヨタ『プリウスPHV』(現行型)と三菱『アウトランダーPHEV』を所有するオーナー209名(プリウスPHV:94サンプル、アウトランダーPHEV:115サンプル)で、インターネットによるアンケートを実施した。

EVモードでの走行比率

満充電時の航続可能距離

走行の半分はEVモードで

まずEVモードで走行する比率を、10%未満から90~100%までの10段階で選択肢を用意。その結果、90~100%と回答したのは11.5%。50~60%未満までを含めると50%を超え、走行時の半分以上はEVモードで走行している様子が伺えた。一方で10%未満と回答したのは2.4%にとどまった。

また、満充電でのEVモードの航続可能距離はプリウスPHVでは「10~20km未満」が最も多く52.1%、次いで「20~30km未満」が36.2%だった。アウトランダーPHEVは40~50km未満が43.5%という結果で、カタログ値は別として、ユーザーの認識ではこの辺りが実力と考えられているようだ。

静かでスムーズは走りは好印象

走行フィーリングの面では、「EVモードは静かで快適な走行である」、「スムーズで静粛性が高く、最新の技術を感じる」など高評価だ。同時に、パワーについても「出足はガソリン車より良い」、「パワーもあるし、静かで、変速時のショックもなく快適」といった声が多く、EV走行時のトルクの豊かさが評価された。それゆえに、「静かすぎるので、街中での運転時は、周囲の歩行者への注意がエンジン車より数倍気を使う」、「モーター音がもう少しウキウキするものにならないか?」など、音に関してのもう一歩踏み込んだ提案が求められつつあるようだ。

EV航続距離への要望は多い

一方で、航続距離に関しての不満は非常に高い。特にプリウスPHVでは、実際の航続距離が短いこともあり、自由回答でも、おおよそ半数程度が航続距離に関する不満を挙げていた。

その内容は、「EVモードでの走行距離があまりにも短すぎる。せめて100kmは超えて欲しい」、「実走行可能距離を50㎞以上にしてほしい」などの具体的要望のほかに、「カタログ値に遠く及ばない」「詐欺だと思うほど走行可能距離が短い」といった辛辣なものも見られ、現在の航続距離の短さに対してはかなりの不満がもたれている。

アウトランダーPHEVオーナーのみを見てみると、航続距離に関するコメントは3割程度にとどまった(アウトランダーPHEVのEV航続距離はカタログ値で60.2km、後期型は60.8km)。その内容は、より航続距離を長くという声とともに、「エアコン等使用時でも走行距離に影響が無いようにしてもらいたい」、「エアコンを使用したり、急な坂道を登ったり高速を走ると距離が落ちる」など、走行パターンや、季節によって航続距離の変動が大きいことが不満、改善要望につながっていることがわかった。

《まとめ:内田俊一、レスポンス編集部》

[ガズ―編集部]