日本カー・オブ・ザ・イヤーの歴史(1980年)

よくわかる 自動車歴史館 第34話

ジャーナリストが選ぶその年一番のクルマ

2013年の日本カー・オブ・ザ・イヤー(JCOTY)に輝いたのは、フォルクスワーゲン・ゴルフだった。輸入車が受賞したのは、これが初めてである。1994年から輸入車が別枠でインポート・カー・オブ・ザ・イヤーとして扱われていた時期があったが、2002年から国産・輸入の区別なく選考が行われるようになっていた。

年間で最も優秀なクルマを選んで栄誉をたたえるというイベントは、ヨーロッパから始まった。第1回ヨーロッパ・カー・オブ・ザ・イヤー(ECOTY)が開催されたのは、1964年のことである。現在では北米カー・オブ・ザ・イヤー(NACOTY)、世界カー・オブ・ザ・イヤー(WCOTY)も開催されている。

これらのカー・オブ・ザ・イヤーでは、日本車も選考対象となる。ECOTYでは日産マイクラ(日本名マーチ、1993年)、トヨタ・ヤリス(日本名ヴィッツ、2000年)、トヨタ・プリウス(2005年)、日産リーフ(2011年)、NACOTYでは乗用車部門で日産アルティマ(2002年)、トヨタ・プリウス(2004年)、ホンダ・シビック(2006年)、トラック部門(SUVを含む)で日産エクステラ(2000年)、アキュラMDX(2001年)、ホンダ・リッジライン(2006年)、マツダCX-9(2008年)、WCOTYではマツダ・デミオ(2008年)、日産リーフ(2011年)が受賞した。

いずれのCOTYも、選考にあたるのは自動車ジャーナリストだ。JCOTYでは自動車雑誌を中心とするメディアが実行委員会を構成し、選考委員は実行委員の推薦により60名を上限として選任される。各選考委員がそれぞれの持ち点を候補車に割り振り、最も高得点だったクルマがカー・オブ・ザ・イヤーを受賞することになる。

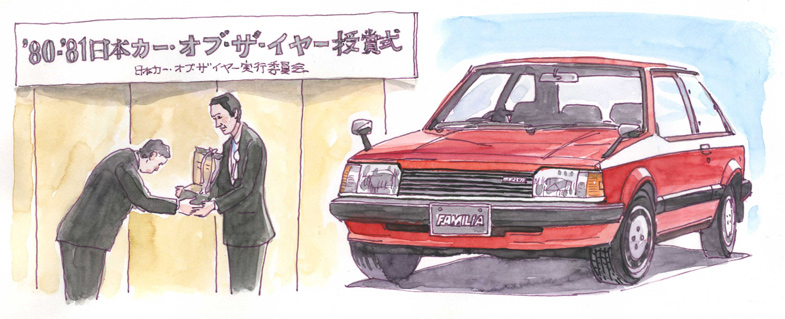

第1回の受賞車はマツダのファミリア

JCOTYが始まったのは、1980年だ。この年、日本の自動車生産台数は前年比14.6%増の約1104万台となり、約801万台にとどまったアメリカを抜いて世界一となった。信頼性と環境技術、低燃費などが海外でも高く評価され、日本車の黄金期が訪れようとしていた。日本人が自分たちと自分たちの作った製品に自信と誇りを持ち始めたタイミングで、クルマの優秀性を競うイベントが始まった。

記念すべき第1回の受賞車は、マツダ・ファミリアである。この年は、トヨタがクレスタを加えてマークII三兄弟を誕生させ、日産はレパードとサファリを発売した。ホンダはクイントを発売し、三菱はギャランをフルモデルチェンジしている。強力なライバルのいる中で、規模としては大きくないメーカーのマツダが、小型のハッチバック車で栄冠を勝ち取ったのだ。

ファミリアは、初代が1963年に登場している。最初に発売されたのは商用のバンで、セダンバージョンが登場するのは翌年になってからだ。マツダは戦前から三輪トラックの製造を始め、終戦後にまずは三輪、1958年からは四輪トラックの生産に乗り出して成功を収めている。ファミリアの販売をバンからスタートさせたのは、商用車メーカーとして出発したマツダらしいともいえる。

初めて乗用車のジャンルに進出したのは、軽自動車のR360だった。アルミ合金を多用し、四輪独立サスペンションを採用した意欲的な設計で、走りが高く評価された。その後ロータリーエンジンの開発を進めたことでもわかるように、先進的な技術を取り入れることに積極的なメーカーである。

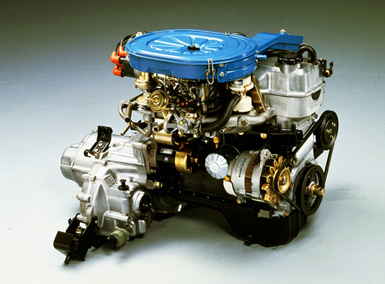

ファミリアは1980年にフルモデルチェンジされ、5代目のモデルとなった。先代から大きく変わったのが駆動方式で、初めてFFを採用している。後でセダンも追加されたが、最初に発売されたのはハッチバックモデルだった。エンジンを横置きにしたFFの小型ハッチバックといえば、誰もが連想するのがフォルクスワーゲン・ゴルフだろう。1974年にデビューし、高い合理性と実用性で小型車の概念を一新した。世界中で、ゴルフの方法論に学ぶクルマが現れていた。

新しいテクノロジーを好むマツダが、この流れに乗ったのは自然だった。ファミリアは前モデルからハッチバックスタイルを取り入れていたが、新型ではシンプルな線と面を強調してボクシーなデザインになった。搭載されるエンジンは、1.3リッターと1.5リッターの4気筒SOHCである。大きなグラスエリアを持つ若々しくスポーティーなスタイルは、またたく間に若者の間で大人気となった。

時代を映し出す受賞モデルの数々

ファミリアは、レジャー志向が高まりつつあった時代にもマッチした。CMには俳優の北大路欣也を起用し、アウトドアでの使い勝手をアピールした。特に強く反応したのが、流行の兆しがあったサーファーたちである。ルーフキャリアにサーフボードを載せ、ダッシュボードにヤシの木を飾り、シートにはTシャツを着せた。実際にはサーフィンをやらなくても、スタイルとして取り入れることが流行し、サーフボードをボルトオンするカッコだけの者が現れたといううわさまであった。彼らは陸(おか)サーファーと呼ばれていた。

売れ筋となったのは、最上級グレードのXGである。電動サンルーフや後席ラウンドシートを装備したモデルで、ソリッドな赤がイメージカラーだった。“赤のXG”は、最高のファッションアイテムとなったのだ。カローラやサニーを相手に月間販売台数が何度もナンバーワンとなり、時には1万3000台を超えた。海外にも多く輸出され、生産開始から27カ月で累計100万台を達成した。これは、ゴルフの31カ月を上回る記録である。ファミリアは80年代の幕開けを飾る象徴的なクルマであり、第1回カー・オブ・ザ・イヤーを獲得したのは妥当だったといえる。

翌1981年の第2回には、トヨタ・ソアラが受賞した。80年代を代表するデートカーである。第3回マツダ・カペラ、第4回ホンダ・シビック、第5回トヨタMR2と並べていくと、当時の流行や気分がよく反映されていることがわかる。これが90年代に入るとホンダ・シビックや日産マーチなどの小型車が増え、1997年にはトヨタ・プリウスが受賞している。やはり、80年代とは違ったラインナップとなっている。2011年は電気自動車の日産リーフ、2012年はディーゼルエンジンを前面に押し出したマツダCX-5が受賞しており、これも時代を映しているといえるだろう。

JCOTYの歴史を振り返ってみると、中には人々の記憶に残っていないモデルもある。すべての受賞車が、販売台数を伸ばしたわけでもない。それでも、自動車メーカーにとってはカー・オブ・ザ・イヤーを獲得するのは大きな名誉であり、時代をリードしたクルマの証明であり続けている。

1980年の出来事

topics 1

初代フィアット・パンダ登場

フィアットはトリノで1899年に創業したイタリアのメーカーである。当初は高級車やスポーツカーを製造していたが、後に航空機や鉄道などの分野にも進出し、イタリアを代表する企業グループとなっている。また、“トッポリーノ”の名で親しまれた500を成功させるなど、小型車の製造にもたけていた。

戦後も1957年に発売された2代目500が大ヒットした。ランチアやアルファロメオを傘下に収め、イタリアの自動車産業のほとんどを支配するようになる。しかし、70年代に入って経営が悪化し、新型車の発表すらできない状況に陥った。苦境を打開したのが、1980年に発売されたパンダである。

設計を担当したのは、イタルデザインのジョルジェット・ジウジアーロである。エクステリアはガラスも含めほとんどが平面で構成され、コスト低減のための割り切りがプラスに働いて明快な印象を与えた。インテリアではパイプフレームに布張りのハンモックシートを採用し、これも苦肉の策とはいえパンダの若々しさを演出することになった。

駆動方式はFFで、全長が3.4メートルほどの小さなボディーのわりに室内は広かった。1983年には四輪駆動版も発売。これはFFをベースとした市販車では世界初となる。1991年からはトランスミッションにCVTを採用したセレクタが加えられた。この機構は日本の富士重工業製である。

簡素で合理的なデザインは世界中で高く評価され、ジウジアーロの代表作の一つとなった。ただ、本人は後年パンダのことを、「冷蔵庫のようなクルマ」と語っている。

topics 2

アウディがクワトロを発表

アウディのブランドイメージは、4WDと切り離すことができない。ラインナップのすべてに4WDモデルを用意し、安全性やスポーティーな性能をアピールしている。昔は武骨なオフロード車のものだった4WDが乗用車にとっても重要な性能と目されるようになったのは、アウディの手柄なのだ。

アウディではフルタイム4WD機構をクワトロと呼んでいる。これはイタリア語で4を意味する言葉で、メカニカルなディファレンシャルと電子制御を組み合わせたシステムだ。車両の走行状況に応じてトルクを配分し、直進状態での安定性を確保すると同時にコーナリング時の回頭性を高める。

初めて登場したモデルが、1980年のアウディ・クワトロだ。当時クワトロはこの1台だけだったので、このシンプルな名前が車名である。当初は2.1リッターの直列5気筒SOHCターボエンジンを搭載し、200馬力を得ていた。サスペンションは、前後ともにストラットである。

翌1981年から、アウディ・クワトロは世界ラリー選手権(WRC)に参戦する。初戦から圧倒的な速さを発揮し、第2戦で初優勝を飾る。1982年にはメイクスタイトルを獲得した。機構が複雑で重くなるため戦闘力が低いのではないかという疑念を吹き飛ばし、ラリー界に4WDの有効性を見せつけることになった。

モータースポーツでの活躍と市販車のエレガントなイメージが融合し、その後のアウディはクワトロのプレミアムな価値を前面に打ち出していくことになる。

topics 3

山口百恵が引退

1980年10月5日、山口百恵は日本武道館で『さよならの向う側』を歌い終えるとステージの中央にマイクを置き、静かに去っていった。“菩薩”とも“時代と寝た女”とも称された歌姫は、伝説として語り継がれる完璧な幕引きを演じた。堂々たる振る舞いだったが、その時彼女はまだ21歳の若さだった。

1972年にオーディション番組『スター誕生!』で準優勝し、翌年『としごろ』でデビューする。森昌子、桜田淳子とともに“花の中3トリオ”と呼ばれたが、当初は3番手の地位に甘んじていた。注目を集めたのは、1974年の『ひと夏の経験』のヒットからである。純朴で地味なイメージから魔性を秘めた陰影へと、人々の受け止め方が変わっていったのだ。

1976年の『横須賀ストーリー』から、宇崎竜童・阿木燿子夫妻の手がける楽曲を歌うことが多くなる。いわゆる歌謡曲とは一線を画する歌は彼女の可能性を広げ、新たな世界を生み出していった。宇崎阿木コンビの『プレイバックpart2』では、歌詞に登場する“真っ赤なポルシェ”という部分が宣伝にあたるということで、NHKでは“真っ赤なクルマ”と変えて歌ったことが話題になったこともある。

百恵は女優としても活躍し、映画では『伊豆の踊子』、テレビでは『赤い疑惑』『赤い衝撃』などのシリーズが代表作となった。多くの作品で相手役となったのが、三浦友和だった。共演を重ねるうちに愛を育み、1979年、百恵はステージからファンに向かって交際を発表する。人気の頂点にあっても自らの意思で引退を選んだ彼女は、それ以来ずっと平凡で幸福な生活を守り続けている。

【編集協力・素材提供】

(株)webCG http://www.webcg.net/

[ガズー編集部]