日米自動車紛争(1981年)

よくわかる 自動車歴史館 第40話

戦後日本の発展が引き起こした貿易摩擦

1971年、通商産業大臣の田中角栄は訪米して日米貿易経済合同委員会に臨んだ。繊維製品をめぐる貿易摩擦が問題化しており、アメリカは強硬に輸出規制を求めていた。田中は自由貿易の原則を掲げて反論するが、もはや理屈だけでは解決できない段階に達していた。対敵通商法の発動も匂わせる姿勢に日本は折れ、その後アメリカの要求を飲む形で政府間協定を結ぶことになる。

戦後の日本の経済復興はめざましく、安価な労働力と高い技術で競争力を高めていた。大量の製品を輸出する主な相手となったのはアメリカで、さまざまな摩擦を引き起こしていた。製造業においては、アメリカの衰退がすでに始まっていたのだ。新興工業国の日本は世界の市場を席巻しつつあった。1965年に日米貿易収支は逆転し、アメリカの赤字が拡大していく。まず大きな政治問題となったのが、繊維製品の貿易だった。その後も形を変えて貿易摩擦が繰り返されることになる。10年後には、規模をさらに拡大した紛争が起きる。問題となったのは、自動車であった。

ヨーロッパや日本と違って戦災を免れたアメリカは、戦後になってスムーズに工業生産を再開することができた。自動車産業でも、パワフルなV8エンジンを搭載した派手な大型車が販売を伸ばし、繁栄を謳歌(おうか)していた。フォルクスワーゲンなどの小型車が進出を始めていたが、しょせんメインストリームではない。ビッグスリーはおうように構えていた。

1960年代後半になると、新たな勢力が参入する。実力を蓄えてきた日本の小型車だ。価格と品質で攻勢をかけて欧州車を追い抜き、次第に存在感を高めていた。1969年には輸入自動車の18%にすぎなかったが、1975年には半数を超える。それでもアメリカの自動車産業の動きは鈍かった。70年代末になって状況が一変する。第2次石油ショックによるガソリン価格の高騰が、消費者の小型車志向を加速させたのだ。日本車の優位は拡大する。ビッグスリーには、対抗すべき小型車の用意がなかった。

ビッグスリーの苦境で政治問題化

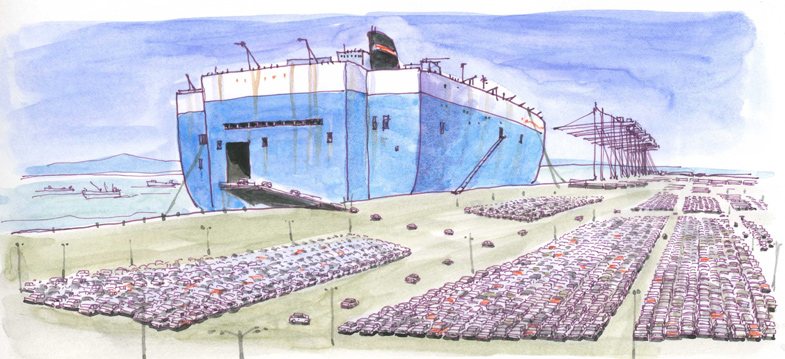

1980年になると、アメリカの自動車産業に従事する労働者の約4割が一時帰休を余儀なくされた。この年、日本の自動車生産は1000万台を突破し、アメリカを上回って世界一となっている。日本車の輸入は急増し、アメリカの自動車産業の苦境の原因だと考えられるようになっていった。自動車メーカーや全米自動車労働組合(UAW)は、政府に対して日本との輸出規制交渉を進めるように圧力を強めていく。

ビッグスリーの一角であるクライスラーは、1970年代後半から深刻な経営危機に陥っていた。破綻を回避するため、アメリカ政府は重大な決断をする。1980年1月、クライスラーに対して15億ドルの連邦保証資金を提供する決定を下したのだ。自動車会社の苦境は、政府を巻き込んで政治問題化していった。世論は次第に保護主義的な傾向をあらわにしていった。

UAWとフォードは、アメリカ国際貿易委員会(ITC)に対して通商法第201条の適用を申請する。国内自動車産業の不振が日本車の輸入拡大によるものと判断されれば、セーフガード措置の実施が勧告されることになる。しかし、ITCは石油価格の上昇や消費者嗜好(しこう)の小型車へのシフトが自動車産業不振の原因だと結論を出した。貿易制限強化の勧告は行われなかった。

自動車の輸入制限を実施するには、通商法301条を適用して日本が不公正貿易を行っていると認定する方法も考えられる。しかしそれはいかにも無理があり、日米関係に致命的な打撃を与える可能性があった。また、安価な日本車の輸入制限は消費者の利益に反するものでもあり、場合によっては独占禁止法の規定に触れる恐れもあった。燃費のいい日本車を排除することはエネルギー資源の節約を放棄することを意味するわけで、雇用創出というメリットだけを押し出して推進することはできなかったのである。

それでも、自動車産業はアメリカの労働者の6分の1が関係するといわれる大産業であり、衰退を座視することはできない。日本にとっても、貿易立国を支える柱が自動車である。両国にとって簡単には譲れない問題だったが、なんとか解決策を探ろうとする動きが進められていた。繊維摩擦で日米関係にヒビが入ったことが教訓となり、穏健な収拾を図る努力が続けられたのである。

現地生産と“自主規制”

アメリカは自動車貿易に関して3つの要求を提示していた。ひとつは規格・基準の問題で、アメリカ車を日本に輸出する際の規制を緩和するように求めた。第2は輸入制限の撤廃である。日本は1978年に完成車への関税をゼロにしていたが、自動車部品への課税は残っていたのである。第3の要求が、もっとも重要な課題だった。日本がアメリカに投資することを求めたのである。日本車をアメリカで生産し、雇用を創出することが目的だった。

マンスフィールド駐日大使は、トヨタと日産が対米進出を早急に決定しなければアメリカは保護主義的な政策を取らざるを得ないと警告した。UAWのフレーザー会長は日本を訪れ、大平首相と大来外相と会見してアメリカ国内に組立工場を建設するように要求した。

ホンダはすでにアメリカに乗用車工場を建設することを表明していた。ホンダは生産台数の40%を対米輸出に向けていて、現地生産のハードルは比較的低かったのだ。一方、トヨタと日産はその割合が20%ほどであり、安易にアメリカでの生産を決断することは難しい。ビッグスリーは新たな小型車開発を進めており、競争力を取り戻すことも十分に考えられた。また、アメリカでは日本と労働事情が異なり、高賃金でストライキが多発する。日本式の生産様式をうまく適用できるか、不安要素が多かった。

トヨタはカリフォルニアに小型トラックの組立工場を保有しており、日産もトラック工場を建設することを決定した。それでも乗用車工場の進出には両者とも二の足を踏んでいたが、次第に状況は切迫してくる。アスキュー通商代表が来日して貿易問題について日本政府と交渉し、重ねて対米進出を要求した。これを受けて通商産業省は、アメリカの輸入制限を防ぐためには日本の自動車メーカーがアメリカで生産を始めることが必要だという判断に傾いていた。

そんな中、1980年7月にトヨタとフォードが共同生産に合意したとの声明が発表された。ニューモデルをフォードの工場で生産する計画があることを明らかにしたのである。結果的にはこの合意は翌年に撤回されるが、日本のメーカーの対米進出は既成事実となっていく。トヨタはゼネラルモーターズと提携して自動車生産を始め、1985年には単独での進出を決定することになる。

日米がお互いに配慮を見せることで、致命的な対立は避けられることになった。しかし、喫緊の課題である失業問題はすぐには解消しない。政治問題となっていたこの問題を沈静化させるには、わかりやすい行動が必要だった。1981年にはレーガン政権が発足し、何らかの決着が求められた。アメリカの議会には、日本車に対して年間160万台の輸入枠を設けるという法案が提出されていた。

1981年5月、ブロック通商代表と協議を重ねた通商産業省は、日本車メーカー各社が対米輸出を7.7%削減すると表明した。1980年の182万台という実績から14万台減らした168万台という輸出枠を設定したのである。政府間の協定ではなく、“自主規制”という形をとった。日本車は供給不足になり、一部の車種ではプレミア価格がついた。輸出枠は1984年に185万台になり、1985年には230万台まで拡大したが、1993年に撤廃される。日本車の海外生産はその後急速に進み、2007年には国内生産を上回った。自動車産業のグローバル化は、2国間の貿易の枠をはるかに超えて進展していったのである。

1981年の出来事

topics 1

“トールボーイ”ホンダ・シティが大ヒット

1981年の冬、全国の小学校で突如として“ムカデダンス”が流行した。何人もが体を密着させて列を作り、「ホンダ、ホンダ、ホンダ、ホンダ」と連呼しながら練り歩くのだ。イギリスのスカバンドであるマッドネスが登場したホンダ・シティのCMが斬新で、こぞってまねをしたのである。

CMに劣らず、クルマ自体も目新しいものだった。“トールボーイ”と名付けられたスタイルは常識破りの背の高さで、室内の居住性を大幅に改善していた。わずか3380mmという全長に1470mmという全高は特異なプロポーションを生み出し、エントリーカーとして高い人気を誇った。

同時に発売されたのが、50ccバイクのモトコンポである。ハンドルやステップは折りたたむことができ、コンパクトな箱形にして収納することができた。シティのトランクに合わせた形状で、クルマで移動してからバイクで遊ぶという提案を形にしたのである。

翌年にはターボバージョンが追加され、100psの高馬力と精悍(せいかん)なルックスで若者の支持を集めた。さらに1983年にはターボをインタークーラー化し、前後フェンダーをブリスター化した“ブルドッグ”と呼ばれるターボIIが登場する。また、1984年にはピニンファリーナの手によってオープン化されたカブリオレがデビュー。さまざまなバリエーションで、小型車の可能性を十分に引き出した。しかし、1986年のフルモデルチェンジではワイド&ローのデザインを採用し、“トールボーイ”は一代限りとなった。

topics 2

“ソアラ現象”でスペシャリティーカーがブームに

1981年の第2回日本カー・オブ・ザ・イヤーを受賞したのは、トヨタ・ソアラだった。高級2ドアクーペというジャンルはそれまでの日本にはなじみのなかったもので、ゴージャスでエレガントな存在感が新鮮だった。

ヨーロッパの高級車に対抗しうるパーソナルカーとして開発されており、特に高速性能には磨きがかけられていた。搭載されるエンジンは2000GT 以来の直列6気筒DOHCで、2.8リッターの排気量から170psの高出力を発生。メーターの電子ディスプレイなど、積極的に採用された最新のエレクトロニクス技術も、新しさをアピールした。

上級グレードの価格は200万円台半ばという、当時としてはかなりの高額モデルだったが、好調な売れ行きを示し、ソアラ現象とも呼ばれるブームを巻き起こした。当時はいわゆる“ハイソカーブーム”のはしりで、高級乗用車が売れ筋となっていたのだ。ボディーカラーは“スーパーホワイト”が圧倒的な人気を博し、青みを帯びた純白がクールな印象を残した。

バブル景気の入口にあった日本の気分に、ソアラはピッタリとマッチした。意欲的なメカニズムを備えた走り重視のモデルだったが、性能よりも装備の豪華さが大きく取り上げられた。

topics 3

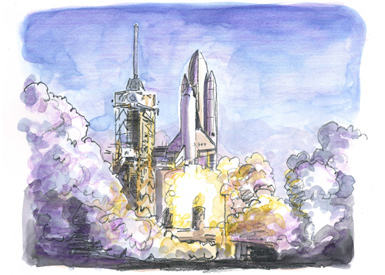

スペースシャトルが初飛行

1960年代の半ばから、アメリカは宇宙開発で先頭を走るようになった。1969年にはアポロ11号が初めて人間を月に運び、その後も5回の月着陸を成功させ、さまざまな科学的成果を持ち帰った。しかし、アポロ計画は1972年の17号が最後のミッションとなる。

アメリカ航空宇宙局がアポロに代わるものとして開発したのが、スペースシャトルである。サターンロケットで打ち上げて1回しか使用できなかったアポロとは違い、何度も再使用することを前提とした計画だった。打ち上げはロケットによるが、乗員を載せたオービターは水平に滑空して帰還することができ、着陸後は整備して再び打ち上げられた。

宇宙空間への初飛行は1981年で、使用されたのはコロンビア号である。ほかにチャレンジャー、ディスカバリー、アトランティス、エンデバーが作られ、計135回の飛行を行った。

しかし、1986年にはチャレンジャーが離陸直後に爆発し、7名の宇宙飛行士全員が死亡。2003年にはコロンビアが大気圏再突入時に空中分解し、やはり7名の生命が失われた。トラブルが相次いだだけでなく、当初の予定を大幅に上回る費用がかかったことで、2011年に計画は終了した。

【編集協力・素材提供】

(株)webCG http://www.webcg.net/

[ガズ―編集部]