欧州大衆車の勃興(1957年)

よくわかる 自動車歴史館 第41話

戦争で中断した自動車開発

第2次大戦はヨーロッパ全体に大きなダメージを与えた。枢軸国のドイツやイタリアの都市は壊滅的な打撃を受け、工場などの被害は甚大だった。連合国側のフランスやイギリスも、もちろん無傷ではない。戦場とならなかったアメリカとは違い、ヨーロッパはマイナスの状態から戦後をスタートさせることになった。

平和は訪れたが、以前のような生産体制に復帰することは簡単ではない。戦時中は軍需が最優先されたため、自動車メーカーは戦車や軍用トラックの生産に注力せざるを得なかった。新型車の開発を行う余裕などなく、まずは戦前型をリファインして製造するのが現実的な方策だった。意外なことに、最も激しい破壊にさらされたドイツで、早い時期からフォルクスワーゲンがタイプ1(ビートル)の生産を始めているが、これも戦前にポルシェ博士が開発を進めていたモデルだった。

戦争のあった数年の間に、自動車の置かれる状況も大きく変化していた。かつて自動車は貴族や大金持ちだけが所有することのできる高級品で、エンジンを大型化してぜいたくなデザインをまとう方向に進化していった。しかし、大量生産の方法が確立するにつれ、広範な人々の移動手段へと性格を変えていく。アメリカではT型フォードの登場によって早くから自動車の大衆化が進んでおり、ヨーロッパでも少しずつ変化の兆しが表れていた。

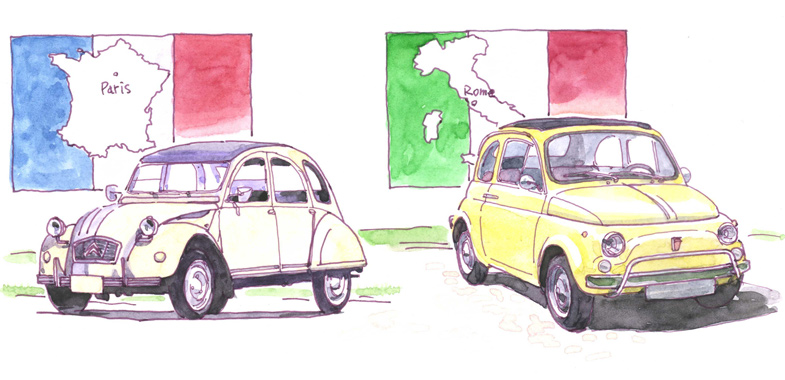

イタリアでは、1936年にフィアットが“トポリーノ”の愛称を持つ500(チンクエチェント)をデビューさせている。全長はわずか3215mmで569ccのエンジンを持ち、85km/hのスピードを出すことができた。乗車定員は2名だったが、実際には無理やり4人5人を乗せて走らせるものも多くいた。イタリアの“国民車”的な存在となったが、戦争によって生産は中断する。

フランスでは、シトロエンのピエール・ブーランジェが1935年に農民向けの超小型車開発を指示しており、アンドレ・ルフェーブルを中心にして簡素な大衆車の研究が始まった。しかし、フランスはドイツの侵攻を受け、シトロエンは占領下でトラック生産を強いられる。開発途上だった小型車のモデルは地中に埋めるなどして隠され、研究は秘密裏に進められた。

戦後のフランスではニューモデルラッシュ

戦争が終わると、フランスではせきを切ったようにニューモデルがデビューする。1946年のパリサロンには、ルノーが4CVを出展した。全長3630mmのセダンで、760ccの4気筒OHVエンジンをリアに搭載していた。このモデルも、ドイツ占領下でルノーがひそかに開発していたものである。安価で高性能な4CVは人気車となり、1961年まで生産された。1953年からは、日本でも日野によってライセンス生産されている。

プジョーは翌年のパリサロンで203を発表した。エンジンは1290ccの4気筒OHVで、ルノーとは異なりFR方式を採用している。全長は4350mmと比較的大きく、実用車として十分な性能を有していた。

1948年、シトロエンは満を持してパリサロンに2CVを出展する。トラクシオン・アヴァンの経験を生かし、FF方式を採用した意欲作だった。しかし、ルノーやプジョーがおおむね好評をもって迎えられたのと違い、待っていたのは困惑と嘲笑(ちょうしょう)だった。ガラスはすべて平面でボディー側面は切り落としたようになっており、丸くて高い屋根にはキャンバスが張られていた。サイドウィンドウは真ん中で2つに折れる方式で、車内にはパイプフレームに布を張っただけのシートが備えられていた。

驚くほど簡素で飾り気のないしつらえは、従来の自動車の概念から大きく外れていた。割り切りのよさと合理性は、単なるみすぼらしさと受け止められたのである。先進性を理解できる者はほとんどいなかった。前衛詩人のボリス・ヴィアンでさえ、このクルマを見て“回る異状”と評したのだ。

2CVのコンセプトがあまりにも先を行っていたので、その本質をつかみとることは困難だった。開発にあたってブーランジェが示したテーマは「こうもり傘に4つの車輪をつける」というものだった。さらに「50kgのジャガイモを載せて60km/hで走れる」「ガソリン3リッターで100km以上走れる」「カゴにいっぱいの生卵を入れて農道を走っても割れない」「トラクシオン・アヴァンの3分の1以下の価格」などの厳しい条件をクリアするように求めた。外見の印象とは裏腹に、非常に志の高いクルマだったのだ。

2CVに込められた理想は徐々に人々の知るところとなり、生産台数は飛躍的に拡大していった。ヨーロッパ各国に輸出され、現地生産も行われるようになった。ほとんどモデルチェンジすることなく1990年まで製造され、累計生産台数は400万台に迫った。4CVや203をはるかにしのぐ大ヒットとなったのである。

イタリアを代表する小型車の誕生

イタリアでは、フィアットの工場が大きな被害を受け、さらに戦後処理の過程で先行きが不透明になっていた。その中でも、新たな時代に向けてのモデルを開発するティーポ100とティーポ101というプロジェクトが始まっていた。主導したのは、トポリーノを開発したダンテ・ジアコーザである。

まず世に出たのは、ティーポ101が形となった1400だった。1950年のジュネーブショーに出展されたこのモデルは、フィアット初となるモノコックボディーを採用していた。1.4リッターの直列4気筒OHVエンジンを搭載し、フェンダーラインが消えたボディースタイルは新時代を予感させるものだった。

ティーポ100は、トポリーノの後継車を開発するプロジェクトだった。戦後になってもトポリーノは作り続けられていたが、さすがに古さは隠せなくなっていた。ジアコーザは、新モデルの構造をトポリーノから一変させることを決断する。駆動方式をFRからRRに変えたのだ。1955年に発売された600(セイチェント)は、モノコックボディーの後端に633ccの水冷直列4気筒OHVエンジンを搭載していた。RR方式の採用によって室内空間を拡大し、トポリーノと全長がまったく同じであるにもかかわらず、4人乗りを実現していた。

600は大好評だったが、フィアットはさらに魅力的なモデルを作ろうとしていた。600より一回り小さなモデルである。復興が進んでいたとはいえ人々の購買力にはまだ限りがあり、より安価でミニマムなクルマが求められていたのだ。1957年、ヌオーヴァ500(新500)が発売された。全長は2970mmで、479ccの空冷直列2気筒エンジンを搭載していた。パワーは13馬力だったが、85km/hのスピードが約束されていた。価格は、600より10万リラ以上安い49万リラだった。当時イタリア人の平均年収は約100万リラで、年収の半分ほどで夢の自動車生活を始めることができたのだ。

トリノの街でパレードを行うなど、華々しいデビューを飾ったヌオーヴァ500だが、売り上げはまったく伸びなかった。内装が簡素すぎ、クロムパーツが一切ない質実剛健さが嫌われたのである。ヒーターも付いていなかった。10月になって、フィアットはテコ入れを決める。ラインナップを「エコノミカ」と「ノルマーレ」の2車種に分け、ノルマーレにはサイドモールやヘッドランプのリムにクロムをあしらった。エンジンパワーも15馬力に高められ、最高速は95km/hとなった。従来型を引き継いだエコノミカは、価格が2万5000リラ引き下げられた。

翌年になると排気量を499.5ccにアップして21.5馬力を得た高性能モデルの「スポルト」が加えられ、レースでの活躍がヌオーヴァ500の名声を高めることになる。1975年までに約367万8000台が生産され、イタリアを代表する小型車となった。ヌオーヴァ500は、1959年にイタリアで最も権威のあるデザイン賞「コンパッソ・ドーロ」を獲得している。受賞理由として、次のように書かれていた。

「自動車の最も基本的な要素を注意深く再検討し、テクノロジーによる飾り気のない新しい表現に至る道に大きく一歩を踏み出した」

ミニマムだからこそ、自動車の本質を純粋な形で取り出すことができたのだ。

1957年の出来事

topics 1

プリンス・スカイライン発売

1957年4月24日、東京・日比谷の宝塚劇場で『プリンススカイラインの歌』が披露された。新車の発表会が、ペギー葉山やザ・ピーナッツが出演した歌謡ショーの形で行われたのである。前代未聞の派手なイベントだったが、人々をもっと驚かせたのは発表されたクルマそのものだった。

テールフィンを持つスタイルはアメリカ車の流行を取り入れた新鮮なもので、見る者にゴージャスな印象を与えた。エンジンは当時の小型車規格に合わせた1.5リッターで、4気筒のOHV。最高出力は60馬力、最高速度は125km/hとトップクラスの性能を誇った。

足まわりも凝っていて、セミモノコックボディーにフロントはダブルウィッシュボーン、リアには日本の量産車初となるド・ディオンアクスルを採用した。車高を低くできたのは、その恩恵である。電装系は12Vで、クーラーも装備することができた。ベンチシートで、乗車定員は6名である。

1963年にフルモデルチェンジされて2代目となり、1966年にはプリンス自動車が日産自動車と合併して車名が日産プリンス・スカイラインに変更される。その後もスカイラインは日産で製造が続けられ、2014年からは13代目が販売されている。

topics 2

軽三輪ダイハツ・ミゼットがデビュー

1990年の映画『稲村ジェーン』には、サーフボードを積んだダイハツ・ミゼットが登場した。公開時にはオシャレなアイコンとして受け止められたが、舞台となっている昭和40年(1965年)の湘南では実用的な乗り物だったはずだ。

デビューはもう少し前で、1957年8月である。戦前からオート三輪を製造していたダイハツが、市場調査の結果をふまえて開発した軽規格の三輪トラックだった。当時、小型トラック市場の主流は四輪へと移っており、軽オート三輪を製造していたのは零細メーカーだけだった。自転車やオートバイのユーザーと、大型化するトラックの間が抜け落ちていたのである。

ミゼットは既存モデルのパーツを流用するのではなく、大量生産を前提に一から設計された本格的な製品だった。ディーラー網が整備されていて月賦で買うことができ、当時の軽自動車免許で運転できたことから多くの人々に歓迎された。他メーカーも参入するが、ミゼットは改良を重ねてトップの座を維持し、1972年までに30万台以上を売り上げた。

かわいらしいスタイルはノスタルジックな風景を見せるのに適しているようで、映画『三丁目の夕日』にもミゼットが登場する。ただ、1958年が舞台なのでバーハンドルでなければならないはずだが、なぜか運転席には1959年に登場した丸ハンドルがついている。

topics 3

スプートニク1号打ち上げ成功

第2次大戦後、世界はアメリカが主導する西側自由主義国家とソ連が率いる東側社会主義国家に分かれ、対立状態が続いていた。“冷戦”と呼ばれる状態で、実際に戦闘が行われるわけではないが、主導権を握るために兵器の開発が進められていた。

中でも、大陸間弾道ミサイルの研究は最優先の課題だった。核兵器を所有する両国は、相手の領土にミサイルを撃ちこむ能力を獲得することで優位に立とうとしたのである。両国とも宇宙開発の名で人工衛星の開発を進めていたが、技術的にはミサイルに応用することが可能だった。

アメリカはこの分野で世界の最先端を走っていると信じられていた。しかし、1957年10月4日、ソ連は世界初の人工衛星スプートニク1号を打ち上げる。直径58cmの小さなアルミニウムの球体だったが、アメリカに与えたショックは大きかった。

アメリカは対抗して12月6日にヴァンガードを打ち上げるが、発射からわずか2秒後に爆発する。翌年1月31日にエクスプローラー1号でようやく人工衛星を軌道に乗せたものの、軍事技術で致命的な後れを取ったことは明らかだった。

この時代の若者文化を作ったジャック・ケルアックやウィリアム・バロウズらを指すビートニクという言葉は、スプートニクからの造語である。

【編集協力・素材提供】

(株)webCG http://www.webcg.net/

[ガズ―編集部]

連載コラム

最新ニュース

-

-

空力とエンジン性能を高める“穴”の真相~カスタムHOW TO~

2024.04.23

-

-

ホンダの新型SUV『WR-V』、発売1か月で1万3000台を受注…月販計画の4倍超

2024.04.23

-

-

ポルシェ『カイエンGTS』改良新型、日本での予約を開始---価格は1868万から

2024.04.22

-

-

メルセデスAMG GT 新型に816馬力の電動「63」登場…0~100km/h加速2.8秒

2024.04.22

-

-

高速道路SA・PAでEV充電器大幅増設、2025年度末には充電口数1100へ

2024.04.22

-

-

ホンダ、新型SUV『WR-V』など展示へ

2024.04.22

-

-

乗員の数と愛犬の頭数によるクルマ選びの極意【青山尚暉のわんダフルカーライフ】

2024.04.22

最新ニュース

-

-

空力とエンジン性能を高める“穴”の真相~カスタムHOW TO~

2024.04.23

-

-

ホンダの新型SUV『WR-V』、発売1か月で1万3000台を受注…月販計画の4倍超

2024.04.23

-

-

ポルシェ『カイエンGTS』改良新型、日本での予約を開始---価格は1868万から

2024.04.22

-

-

メルセデスAMG GT 新型に816馬力の電動「63」登場…0~100km/h加速2.8秒

2024.04.22

-

-

高速道路SA・PAでEV充電器大幅増設、2025年度末には充電口数1100へ

2024.04.22

-

-

乗員の数と愛犬の頭数によるクルマ選びの極意【青山尚暉のわんダフルカーライフ】

2024.04.22