カムシャフト進化論 ―― もっと空気を(1954年)

よくわかる 自動車歴史館 第43話

高性能の証しだった「TWIN CAM」「DOHC」

1980年代、フロントグリルやリアエンドに「TWIN CAM」というエンブレムを装着したクルマが増殖した。車種によっては、「DOHC」と記したものもあった。どちらも同じ意味で、エンジンのカムシャフトが2本あることを示す。技術用語をわざわざクルマの外面に書き記すのも妙な話だが、当時はこれが高性能の証しとしてもてはやされたのだ。

自動車用品店には貼り付け式のバッジが並べられていて、ひそかにそれを買って見かけだけ偽装する者も多かった。

現在では、このようなエンブレムを付けたクルマは見られない。DOHCはごく当たり前の技術となり、誇示するようなものではなくなったからだ。以前はスポーツカーや高級車だけに用いられていたが、今ではごく普通のセダンや軽自動車にも当たり前に採用されている技術である。

内燃機関は動力を取り出すためにシリンダー内で燃料を燃やすので、外から空気を取り入れる必要がある。そして、燃焼させるときには完全に密封しなければならない。その動作を担うのが、吸気側と排気側にそれぞれ備えられるバルブである。タイミングよくバルブを開閉して、空気を導入し、閉じ込め、排出する。効率的に空気をマネジメントするため、エンジニアたちは苦心を重ねてきた。

バルブの開閉をつかさどるのがカムシャフトで、クランクシャフトの回転がギアやチェーンで伝えられて動作する。軸には卵型をしたカムが取り付けられており、回転運動を往復運動に変換して一定の間隔でバルブを押す。4ストロークエンジンでは、クランクシャフトが2回転する間にカムシャフトは1回転する。この吸排気弁機構の効率化が、エンジンの性能を高めるのに重要なポイントとなる。

圧縮比を大幅に向上させたOHV

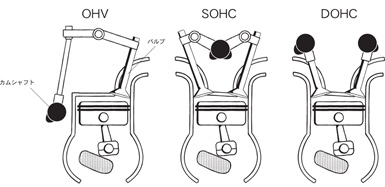

初期のレシプロエンジンでは、SV(サイドバルブ)と呼ばれる機構が採用されていた。この形式では、シリンダーの外側にバルブが上向きに配置されて、クランクシャフトのすぐ近くにあるカムシャフトによって直接駆動される。そのため燃焼室が横に広がる形になり、圧縮比を上げることが難しい。シンプルなため丈夫で、ヘッドをコンパクトにできるというメリットはあったが、高出力を得ることはできなかった。

OHV(オーバーヘッド・バルブ)は、その名が示す通りバルブがヘッドの上にあり、SVとは逆に下向きに配置されている。カムシャフトはシリンダーの横にあり、プッシュロッドを通してロッカーアームを押し上げる。テコの原理によって作用の向きを反転させ、バルブが押し下げられる。これによって燃焼室をコンパクトにすることが可能になり、圧縮比を大幅に向上させることができた。ただ、OHVは長いプッシュロッドを持つため、慣性重量と熱変形、弾性変形の問題を抱えていた。

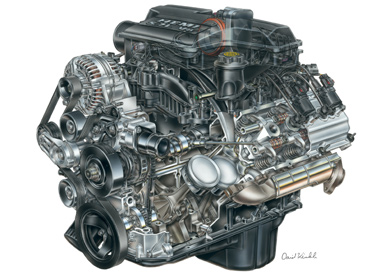

1950年代には、クライスラーが半球形燃焼室を持つV8のHEMIエンジンを採用して高出力のマッスルカーを登場させ、レースでも華々しく活躍する。しかし、1970年代に入ると排ガスや燃費の面で対応することができずに姿を消してしまった。OHVはすっかり時代遅れになったと思われたが、21世紀になってクライスラーは新世代のHEMIエンジンを発表し、300Cなどに搭載して高評価を受けた。

OHC(オーバーヘッド・カムシャフト)は、バルブだけでなくカムシャフトもヘッドの上部に配置する形式である。クランクシャフトからギアやチェーンでカムシャフトを駆動し、カムがバルブかロッカーアームを押し下げる。プッシュロッドを省いたことで高回転化が可能になり、さらに出力を上げることができるようになった。

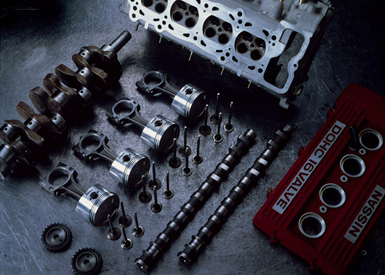

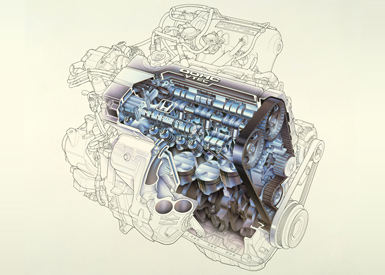

このカムシャフトを2本に増やしたのがDOHC(ダブル・オーバーヘッド・カムシャフト)である。直列エンジンの場合に2本なのであり、V型や水平対向の場合は4本ということになる。DOHCの普及により、OHCはSOHC(シングル・オーバーヘッド・カムシャフト)と呼ばれるのが普通になった。DOHCは吸気側と排気側のバルブを別のカムシャフトで駆動するので、シリンダーヘッドの設計の自由度が大幅に上がる。高回転化もしやすい。反面、機構が複雑になり、重量が増加するという弱点もある。

DOHCを大衆化したジュリエッタ

SV、OHV、SOHC、DOHCと、前の形式を完全に淘汰(とうた)する形でエンジンが進化してきたわけではない。それぞれに長所と短所があり、用途に合わせて使い分けられてきた。DOHCも決して新しい技術ではなく、20世紀初頭にはすでに考案されている。ただ、複雑で手の込んだ機構であり、戦前はレーシングカーか高級スポーツカーにしか使われなかった。

レースで積極的にDOHCを採用したのが、アルファ・ロメオだった。ヴィットリオ・ヤーノが率いるエンジニアチームが作り上げたP2は、戦前のグランプリマシンを代表する名車である。直列8気筒1987ccのDOHCエンジンを搭載し、スーパーチャージャーの力を借りて140馬力の出力を得ていた。1924年から30年にかけ、各地のGPやタルガ・フローリオなどのレースで勝利を重ねた。ヤーノはDOHCエンジンを搭載した市販のスポーツカーも作っている。

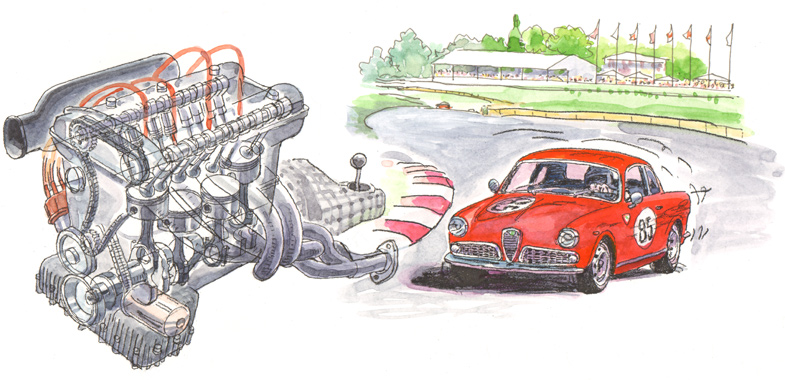

戦後、アルファ・ロメオは少量生産の超高級車メーカーというスタイルを捨て、量産車メーカーとして再出発する。それでも、DOHCエンジンの伝統は守られた。1954年、アルファ・ロメオは小型ではあるが高性能なモデルを発表した。それが、ジュリエッタ・シリーズである。搭載されたエンジンは1290ccという小排気量だったが、クーペボディーのスプリントで165km/h、ベルリーナで140km/hの最高速を誇った。

その後このエンジンは排気量を1.6リッター、1.75リッター、2リッターに拡大し、ジュリア・シリーズや75などにも使われている。憧れだったDOHCエンジンが、手の届く存在になったのだ。

DOHCの採用によってバルブの配置や燃焼室形状の設計のバリエーションが増え、吸排気ともに2つのバルブを備えた4バルブ、さらに5バルブのエンジンも現れた。マルチバルブ化によって、空気の流入量が増し、燃焼効率が向上する。そして、カムシャフト自体の進化もこれで終わったわけではない。

1980年代から急速に研究が進んだのが、可変バルブ機構である。バルブの開閉タイミングやリフト量は、エンジンの回転数によって最適な値が異なる。高回転にマッチした設定にすればどうしても低回転域では効率が悪くなり、その逆も同じである。それを制御可能にしたのが、可変バルブ機構だった。

各自動車メーカーによってさまざまな方式が生み出されており、バルブタイミングとバルブリフト量のどちらかを可変にするものも、両方を制御するものもある。カムの形状を変化させる場合もあれば、進角・遅角によってオーバーラップ量を変化させるタイプもある。いずれにせよ、エンジンが必要とする空気を最適なタイミングで最適な量を確保しようとしているわけだ。

高出力を生み出すために、燃料を大量に消費することはもはや許されない。しかし、空気ならばどれだけたくさん取り入れてもいいはずだ。より多くの空気をシリンダーに送り込むため、カムシャフトの進化は続いている。

1954年の出来事

topics 1

全日本自動車ショウ開催

2013年の第43回東京モーターショーは、11月22日から10日間、東京ビッグサイトで開催された。2年に1回初冬に行われるのが恒例となっているが、第1回は春のイベントだった。日比谷公園で4月20日から29日まで開催され、入場は無料だった。

乗用車の保有台数が14万台ほどだった時代だが、入場者数は54万7000人を数えた。出品者数は254社で、これは177社だった第43回よりも多い。展示車両267台のうち、乗用車はわずか17台だった。モータリゼーションが始まるのはもっと先で、トラックがショーの主役だった。

この頃の日本は道路が整備されたとはいえない状況で、この年に道路整備五箇年計画が開始されている。第一歩を踏み出したばかりの日本の自動車産業が、将来のクルマ社会を見据えて始めたモーターショーだった。主催したのは、自動車工業会、日本小型自動車工業会、日本自動車車体工業会、自動車部品工業会の4団体である。

自動車メーカーにとっても初めての経験で、以前から販売されていた商品を並べただけの展示も多かった。人気を集めたのはやはり乗用車で、ライセンス生産が始まっていた日野ルノーやいすゞ・ミンクスを人々は憧れのまなざしで見つめた。純国産勢では、トヨタがトヨペット・スーパー、プリンスがAISH型セダンを出品した。

topics 2

スバルがP-1を試作

軍用飛行機を製造していた中島飛行機は戦争末期には国営企業となっていたが、敗戦直後に民営化されて富士産業株式会社となった。民需への転換を模索していたところ、GHQから解体の指令が下り、15の工場が分離独立することになった。

エンジニアの百瀬晋六は、バスのボディー設計に携わっていた。1950年になると旧中島飛行機は12の新会社に編成され、百瀬のいた伊勢崎第二工場は富士自動車工業となる。彼に新たに与えられた仕事は、乗用車の設計だった。

旧荻窪製作所の富士精密工業が直列4気筒1500ccのエンジンを開発しており、それを搭載してセダンを作ることになった。試作車には、P-1(パッセンジャーカー・ワン)というコードネームが与えられた。

百瀬は、フルモノコックボディーの採用を提案した。世界を見渡してもまだ実用化されたとはいえない最先端の技術だったが、航空機出身の彼にとっては自然な選択だった。1954年2月、第1号試作車が完成した。前後ベンチシートの6人乗りセダンである。

試験走行を繰り返す中、搭載するエンジンを変更した。富士精密がプリンス自動車と合併することになり、ライバルメーカーとなったからである。富士自動車工業も他の系列会社と合併し、1955年に富士重工業株式会社の新体制が発足した。初代社長の北 謙治はP-1にスバル1500と命名した。量産化されることはなかったが、これがスバルの名を持つ初めての自動車となった。

topics 3

ゴジラ誕生

1954年3月1日、アメリカは信託統治領だったビキニ環礁で水爆実験を行った。太平洋核実験場として1946年から大気圏内核実験を繰り返しており、この時は広島型原子爆弾約1000個分の水素爆弾を用いた。操業中だったマグロ漁船の第五福竜丸は死の灰を浴び、乗員23名が被ばくした。 戦争が終結してなお核の危険にさらされていることは、被爆国の日本に衝撃を与えた。映画界で機敏に反応したのが、東宝だった。海底に潜んでいた古代の恐竜が水爆実験で目を覚まし、日本を襲うという設定で映画を撮ることを決めたのである。

すでに特撮で名を売っていた円谷英二が起用され、監督には本多猪四郎が指名された。日本を襲う怪獣の名は、ゴリラとクジラを合わせたゴジラに決定した。従来の人形アニメでの撮影ではなく、等身大の着ぐるみに人が入って演技をする方式が採用された。

キャストには宝田明や志村喬が名を連ねており、子供向けの怪獣映画の域にはとどまらない本格的な作品である。世界でも例を見ない特撮技術による戦闘シーンはリアルで、観客を恐怖に陥れた。観客動員数は東宝の記録を塗り替え、日本人の約1割がこの映画を観たといわれる。その後シリーズ化されて多くの作品が作られたが、ゴジラは恐怖の対象から親しみやすいキャラクターへと変わっていった。

日本のみならず、海外でも大反響を呼び、“GODZILLA”は世界中でヒットした。ギレルモ・デル・トロやスティーブン・スピルバーグなど、ゴジラから強い影響を受けた映画監督は多い。

1998年にローランド・エメリッヒの手によりリメイクされたハリウッド版はトカゲのようなゴジラを登場させて非難を浴びた。2014年のギャレス・エドワーズ版は原作に忠実なゴジラを造形し、反核メッセージも盛り込んでいる。

【編集協力・素材提供】

(株)webCG http://www.webcg.net/

[ガズ―編集部]