MINI(ミニ)(1959年)

よくわかる 自動車歴史館 第45話

スエズ危機が生んだスモールカー

1956年10月29日、イスラエル軍はシナイ半島に侵攻した。イギリス軍とフランス軍も呼応するようにして出兵し、スエズ運河を占拠していたエジプト軍に撤退するよう圧力をかけた。エジプトは19世紀末にイギリスの保護国となっていたが、第1次大戦後に独立を果たす。それでもスエズ運河はイギリスが支配を続けていた。非同盟主義を掲げるナセル大統領は1956年7月に運河の国有化を発表し、ソ連から資金援助を受けて英仏に対抗する。

ナセル打倒で利害の一致したイギリス・フランス・イスラエルの3国は、圧倒的な戦力でエジプトを追い詰めた。しかし、アメリカがソ連と共同で停戦を求め、国連も停戦決議を採択する。国際世論に屈する形で3国は撤退し、スエズ運河はエジプトの管理下に置かれることになった。ナセルはアラブ民族主義のリーダーとして名を上げ、英仏の威信は失墜した。エジプト軍はスエズ運河に船を沈めて封鎖し、支援の意を明確にしたシリアがペルシャ湾から地中海につながるパイプラインを切断する。石油の輸送を妨げられたヨーロッパは、経済的にも混乱に陥った。

スエズ危機は、自動車にも大きな影響を及ぼすことになる。石油の供給に不安を抱いた人々は、ガソリン消費量の少ないバブルカーを求めた。エンジンは単気筒や2気筒の2ストロークで排気量は200〜300cc、全長は2メーター半程度というミニマムな簡易自動車である。乗車定員は、多くの場合2名だった。バブルカーは、ドイツのメッサーシュミットやハインケル、イタリアのイソなどが製造していた。

ブリティッシュ・モーター・コーポレーション(BMC)会長のレナード卿は、外国製のバブルカーが街にあふれていることを愉快に思わなかった。イギリス製のバブルカーを作るように指示を出したが、でき上がったクルマはまるで違うものだった。小さいのは確かだったが、簡易自動車などではなかった。それは、世界を変えるスモールカーだった。

エンジンとギアボックスを2階建てに

当時BMCで新世代の大型車と中型車の開発を進めていたのが、アレック・イシゴニスである。彼は1906年に、ギリシャ系イギリス人の父とドイツ人の母の子として誕生した。生まれた地はオスマン帝国だったが、第1次世界大戦でイギリスに渡り、工業学校で学んだ。ハンバーなどで働いた後、30歳の時にモーリスに移り、マイナーなどを手がけた。モーリスを所有していたナッフィールドグループがオースチンと合併してBMCが発足するとアルヴィスに移籍したが、1956年にレナード卿の勧めで戻ってきた。その矢先、スエズ危機が発生したのである。

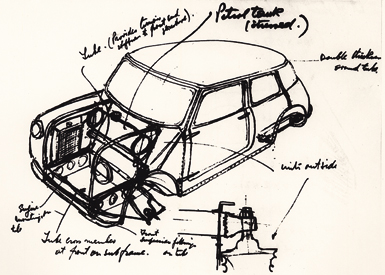

イシゴニスには自由に設計することが許されたが、エンジンなどのパーツはすでにBMCにあるものをできるだけ多く使用するように求められた。資金が潤沢にあったわけではなく、低予算のプロジェクトだったのだ。ADO15とされた開発名は、Austin Drawing/Design Office Project No.15の略である。1959年、オースチン・セブンとモーリス・ミニ・マイナーの名で2つのブランドから発売された。

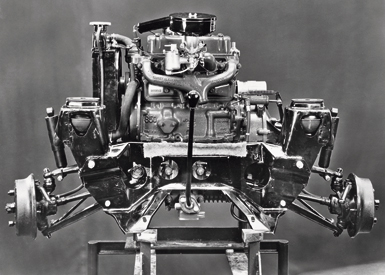

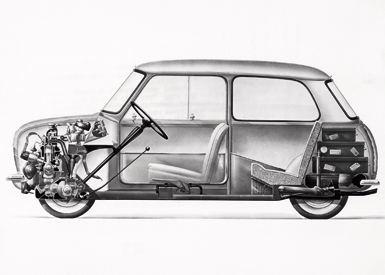

全長は3メーターをわずかに超える3050mm、全幅は1410mmという小さなボディーサイズだった。それでも4名が乗車するスペースをしっかり確保していた。エンジンルームを最小にして室内空間を広げるため、イシゴニスは画期的な方法を取り入れた。横置きFF方式を採用したのみならず、エンジンの下にあるオイルパンの中にギアボックスを組み込み、2階建てにしてスペースを節約したのである。

当時のFF車は、エンジン、クラッチ、トランスミッションが縦に並ぶのが普通だった。この方式ではどうしてもノーズが長くなってしまう。流用したモーリス・マイナー用の直列4気筒848ccユニットはコンパクトとはいえず、苦肉の策だった。ラジエーターは、ボディー左側に置かれている。2階建てにしたことでノーズを短くすることに成功したが、上下の厚みは増してしまったので地面からのクリアランスは少ない。

省スペースのために、サスペンションにも工夫が凝らされた。金属バネの代わりに、ゴム製のラバーコーンサスペンションを採用したのである。開発したのは、小径タイヤ自転車に名を残すアレックス・モールトンである。イシゴニスの友人だった彼は、曽祖父から続くゴム製品の会社でエンジニアの経験を積んでいた。彼はボディーとアッパーアームの間の小さなスペースに収まる円すい状のラバーコーンを設計して、友人の困難な要請に応えた。

優れた設計が生んだ多彩な派生モデル

ラバーコーンサスペンションの採用に加え、10インチという小径のタイヤを使ったことで、MINIは独特な操縦感覚を持つことになった。ハンドルからの入力がクイックに伝わり、ダイレクトなフィールが“ゴーカート感覚”と称された。そのことが、省スペースで燃費のいい大衆車という位置づけだったMINIに、別の役割を与えることになった。

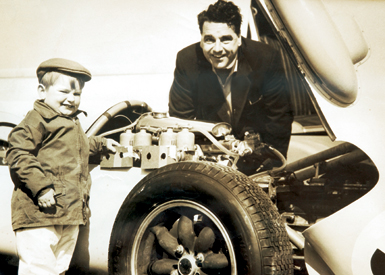

レース仲間だったジョン・クーパーが、クイックなハンドリングを気に入ってモータースポーツで使おうと考えた。MINIはあくまでベーシックカーだと考えていたイシゴニスは乗り気ではなかったが、ハイパワーなエンジンに載せ換えて走らせてみるとそのポテンシャルに驚かずにはいられなかった。MINIはレースやラリーで活躍を見せるようになり、ハイパワーバージョンはMINIクーパーと呼ばれて製品ラインナップに加えられた。

走行性能や操縦性に加え、かわいらしいスタイルもMINIの人気の大きな要因だった。エリザベス女王からビートルズに至るまで、多くのセレブリティーがMINIを愛車にした。イシゴニスのスケッチから生まれた機能的なフォルムは、余計なデコレーションがないおかげでファッションアイコンとして利用しやすかったのだ。あまりに素っ気ない姿を見て、セルジオ・ピニンファリーナは「少しはボディーをデザインすればよかったのに」とイシゴニスに言ったことがある。彼は少しも慌てずに「いや、MINIは私が死んでいなくなってもずっと流行しているよ」と答えたという。イシゴニスが正しかったことは、その後の歴史が証明している。

MINIには多くのバリエーションモデルも存在する。ホイールベースを延ばし、バンやピックアップが作られた。ボディーの荷室外面に木製の飾りフレームを配したカントリーマンは、実用性とファッション性を兼ね備えたモデルだった。ルーフやドアを取り去ったMINIモークは、ビーチバギーとして人気となった。シャシーとパワートレインだけを利用し、レーシングマシンに仕立てたバックヤードビルダーも多い。マイダス・ゴールドやマーコスGTなどは、MINIをベースにしたスポーツカーである。

MINIを生み出したBMCは、その後BMH、BLMCに改組され、さらにオースチン・ローバーへと発展する。会社の組織が変わっても、MINIの製造は続けられた。エンジンの排気量を拡大したり、フロントマスクを変更したりしたが、基本的には同じ形とメカニズムを保ったまま、2000年まで作り続けられたのである。MINIのライセンスはBMWに引き継がれ、2001年に新型が発表された。サイズはいささか大きくなったものの、そこかしこに面影が残されている。クーパーやカントリーマンといった名称もそのままである。

スエズ危機の後、1967年に第3次中東戦争が発生する。この時は新たな自動車が登場することはなかったが、1973年の第4次中東戦争が誘発したオイルショックは、自動車産業全体に大きな衝撃を与えた。パワー競争はできなくなり、低燃費の小型車がもてはやされるようになった。そのことが、アメリカビッグ3の衰退と日本車の興隆を促すことになる。自動車の歴史は、政治や経済の歴史と切り離して考えることは不可能なのだ。

1959年の出来事

topics 1

“BC戦争”が本格化

1955年にトヨタが発売したクラウンは、初の本格的国産乗用車として高い評価を受け、中型タクシーの市場を席巻した。しかし、小型タクシーではダットサンが強く、トヨタは1957年に対抗モデルのコロナを発売する。しかし、これはS型エンジンなどの既存パーツを寄せ集めて急造したモデルで、拮抗(きっこう)するまでの商品力を持たなかった。

1959年になると、ダットサンはフルモデルチェンジして強力な新型車の310型を発売する。幸せの青い鳥を意味するブルーバードという名を冠したこのモデルは、セミモノコックボディーにラダーフレームを組み合わせ、前輪に独立懸架を採用した。乗り心地と操縦性を向上させたことで人気を呼び、発売1カ月で8000台のバックオーダーを抱えるほどだった。

コロナは同年10月に新開発のP型OHVエンジンを搭載したモデルを投入する。しかし、ブルーバードの牙城は簡単には崩せない。翌年コロナはPT20型に移行し、本格的にブルーバード追撃を開始する。このモデルはピラーがすべて後傾するという斬新なデザインを採用し、特に女性からの大きな支持を得た。メカニズムでも、フロントにトーションバーを使った独立式、リアにカンチレバー式サスペンションを採用する意欲的なモデルだった。

それでも、ブルーバードは相変わらず売れ続けた。エステートワゴンの追加設定、エンジンのパワーアップ、トランスミッションのフルシンクロ化などで商品力を高めていった。開発競争と販売合戦は、“BC戦争”と呼ばれるほど激しいものだった。この頃から需要はタクシーからオーナードライバー層に移りつつあり、将来を見据えて両社ともに負けられない戦いだった。コロナは3代目となった翌年の1965年に初めて販売台数1位を獲得し、その後は盤石の体制を築いていく。

topics 2

ホンダがマン島TTレースに初出場

「私の幼き頃よりの夢は、自分で製作した自動車で全世界の自動車競争の覇者となることであった」

1954年3月20日、本田宗一郎は全社員と販売店に向けて、自らの夢を語る宣言文を発表した。レースで勝つことで製品の優秀さを世界にアピールできると熱を込めて語り、全力を結集して栄冠を勝ち取ろうと呼びかけたのだ。

具体的には、マン島TTレースに出場し、優勝することを目標に掲げた。これは1907年から開かれている公道レースで、世界最高峰の格式を持っていた。世界のオートバイ市場でドイツやイタリアと渡り合うためには、ここで優勝することが不可欠だと考えたのだ。

ただ、この時期ホンダはレースに力を入れる余裕などない状況だった。2年前に発売したカブF型は最初こそ好調な売れ行きだったが、エンジンの性能アップが車体の強度不足を招くというトラブルが発生し、急激に売り上げを落としていた。ドリーム号やベンリイJ型も不振で、さらにスクーターのジュノオ号の失敗が追い打ちをかけた。ホンダは倒産寸前にまで追い込まれていた。

ようやく危機を脱したのは、世界的大ヒットとなったスーパーカブを1958年に発売してからである。1959年、ホンダは念願のTTレースに出場する。RC142で参戦したホンダは、125ccクラスで6位を獲得する。経営が安定してレースに資金を投入することができるようになり、わずか3年後の1962年には125ccと250ccの両クラスで優勝を果たした。この年にホンダは鈴鹿サーキットを完成させ、初の四輪自動車T360とS360のコンセプトモデルを披露する。“全世界の自動車競争の覇者”に向けて、着実な歩みを進め始めたのだ。

topics 3

『週刊現代』『週刊文春』創刊

『週刊朝日』と『サンデー毎日』が創刊されたのは、1922年である。大衆向けにニュースや読み物を掲載する情報誌で、生活や娯楽に関する記事で構成されていた。戦後になると大衆文化の隆盛とともに部数が増加し、『週刊読売』や『週刊サンケイ』も創刊されるが、いずれも新聞社系の週刊誌だった。

出版社系としては、1956年に『週刊新潮』、1957年に初の女性週刊誌である『週刊女性』が誕生している。特に『週刊新潮』は取材を担当するデータマンと原稿を書くアンカーマンが分業する方式をとり、効率的に記事を作成するスタイルを確立した。この成功例を見て、他の出版社も追随する。

1959年3月に講談社から『週刊現代』、4月に文藝春秋社から『週刊文春』が創刊された。雑誌の数が増えたことで、ネタを集めて編集部に売り込むフリーのジャーナリストが活躍するようになった。トップ記事を提供することから“トップ屋”と呼ばれる彼らの活躍が、週刊誌のスクープ競争を加速させた。取材力と執筆力を兼ね備えた優秀な人材が現れ、トップ屋から作家になった例も多い。

1950年代は新聞社系週刊誌が上位を占めていたが、次第に出版社系が勢力を伸ばしていく。1980年代から1990年代にかけては週刊誌の全盛時代で、この頃は出版社系の優位が確立していた。『週刊現代』と小学館の『週刊ポスト』はグラビアページの“ヘアヌード”を掲載し、100万の大台を超える部数で競い合った。

2000年代に入ると新聞社系、出版社系ともに勢いが衰え、部数は右肩下がりの状態が続いている。訴訟リスクを抱えて取材が困難になるという状況の変化にさらされ、中には休刊を余儀なくされた週刊誌もある。

【編集協力・素材提供】

(株)webCG http://www.webcg.net/

[ガズ―編集部]

連載コラム

最新ニュース

-

-

ランドローバー ディスカバリースポーツ、エントリーグレードを追加…2025年モデルの受注開始

2024.04.26

-

-

BMWの4ドアクーペEV『i4』、改良新型は表情変化

2024.04.26

-

-

電動車ブランドになったヒョンデが、あえて高性能モデル「N」を日本に投入する理由とは?

2024.04.26

-

-

アルファロメオ ジュリア/ステルヴィオ、限定車「ヴェローチェ スペリオーレ」発売

2024.04.26

-

-

ボルボ XC40、豪華仕様の限定車「プラス B3 セレクション」発売

2024.04.26

-

-

ランボルギーニのSUV『ウルス』に800馬力のPHEV登場…北京モーターショー2024

2024.04.26

-

-

VW『ポロGTI』25周年、記念の限定車を日本で227台販売

2024.04.26

最新ニュース

-

-

ランドローバー ディスカバリースポーツ、エントリーグレードを追加…2025年モデルの受注開始

2024.04.26

-

-

BMWの4ドアクーペEV『i4』、改良新型は表情変化

2024.04.26

-

-

電動車ブランドになったヒョンデが、あえて高性能モデル「N」を日本に投入する理由とは?

2024.04.26

-

-

アルファロメオ ジュリア/ステルヴィオ、限定車「ヴェローチェ スペリオーレ」発売

2024.04.26

-

-

ボルボ XC40、豪華仕様の限定車「プラス B3 セレクション」発売

2024.04.26

-

-

ランボルギーニのSUV『ウルス』に800馬力のPHEV登場…北京モーターショー2024

2024.04.26