WRC――グループBの挑発(1983年)

よくわかる 自動車歴史館 第56話

勝利のために開発されたランチア・ストラトス

ラリーの起源をたどると、1911年のモンテカルロに行き着く。パリ、ベルリンなどから計23台の自動車がモナコを目指し、5日間かけてゴールするという形式だった。Rallyという言葉はre(再び)ally(集まる)という意味を持ち、当時は社交イベント的な要素を持っていたのだ。

その後、世界各地で競技色を強めたラリーが行われるようになるが、世界選手権として組織化されたのは1973年である。国際自動車連盟(FIA)が主催し、初年度は1月のモンテカルロから始まって全13戦で戦われた。初のチャンピオンとなったのは、アルピーヌ・ルノーA110である。当初はマニュファクチュアラー(登録された製造メーカー)のタイトルだけで争われており、ドライバーズタイトルがかけられるようになったのは1979年からだ。

クラス分けはグループ1<量産ツーリングカー>、グループ2<特殊ツーリングカー>、グループ3<量産グランドツーリングカー>、グループ4<特殊グランドツーリングカー>となっていて、最高位のグループ4はグループ3の改造クラスという位置づけである。量産車を戦闘力のあるマシンに作り変えるわけだが、逆の発想をしたのがランチア・ストラトスだった。

グループ3は連続する12カ月に5000台以上を生産することが条件だが、グループ4のホモロゲーション規定は連続する12カ月に400台を生産すればよい。ランチアは最初からWRCの勝利を目的にマシンを開発し、少量生産で規定をクリアしたのだ。フェラーリ・ディーノのV6エンジンをミドに横置きし、極端に短いホイールベースで回頭性を確保する。ランチア・ストラトスは圧倒的なポテンシャルで、1974年からマニュファクチュアラーズタイトル3連勝を果たす。

アウディがもたらした四輪駆動革命

1981年には、アウディがラリーの世界に革命を引き起こした。エンジンをフロントかミドに置いて後輪を駆動するのが当然視されていたところに、四輪駆動を持ち込んだのである。5気筒ターボエンジンの320馬力というパワーを、タイヤ4本で受け止めたのだ。

当時は四輪駆動車といえば軍用というのが一般的な理解であり、ハイパフォーマンスカーとは相いれないテクノロジーだと思われていた。しかし、勝利という事実が四輪駆動の戦闘力を証明する。第2戦のスウェディッシュラリーではハンヌ・ミッコラが独走で優勝。サンレモラリーではミシェル・ムートンに女性初のWRC優勝をもたらした。フロントヘビーで極端なアンダーステアにドライバーは苦しめられたが、それを補って余りあるのがパワーを確実に伝える駆動力だった。アンダーステアを克服する左足ブレーキのテクニックが考案されると、アウディ・クワトロは無敵の強さを誇るようになった。

こうした中、1982年にはWRCの車両規定が変更される。レギュレーションの簡略化が行われ、新たなトップカテゴリーのグループBでは、連続する12カ月に200台を製造すればホモロゲーションが取得できるようになった。さらに、わずか20台製造するだけでエボリューションモデルのホモロゲ―ションも認められることになり、WRCは実質的に何でもありのプロトタイプスポーツカーで争われるようになったのだ。この年は前規定のグループ4との混走で、グループB仕様で臨んだのはポルシェとランチアだけだった。

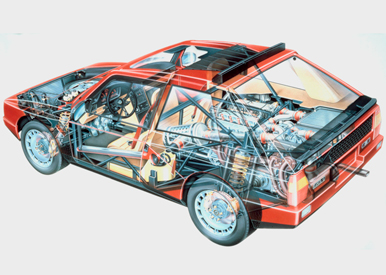

1983年、本格的にグループBの時代がスタートした。この年の主役となったのは、ストラトス以来のラリースペシャルとして投入されたランチア・ラリー(037)である。後輪駆動ではあったが、市販車ベースであるアウディ・クワトロに対し、037はラリー専用車だった。鋼管スペースフレーム製のシャシーにプラスチック製の前後パネルを備え、スーパーチャージャーで強化したエンジンをミドに縦置きしていた。アウディの信頼性不足もあり、この年のマニュファクチュアラーズタイトルはランチアが獲得する。これが、二輪駆動ラリーカーの最後の輝きだった。

翌1984年のシーズンでは、ランチアはターマックコースのツール・ド・コルスで1勝を挙げるのが精いっぱいだった。熟成を加えたアウディはパワーアップしたエンジンを擁し、快進撃を続けた。しかし、アウディ・クワトロをも過去の遺物にしてしまうマシンが登場する。プジョー205ターボ16である。

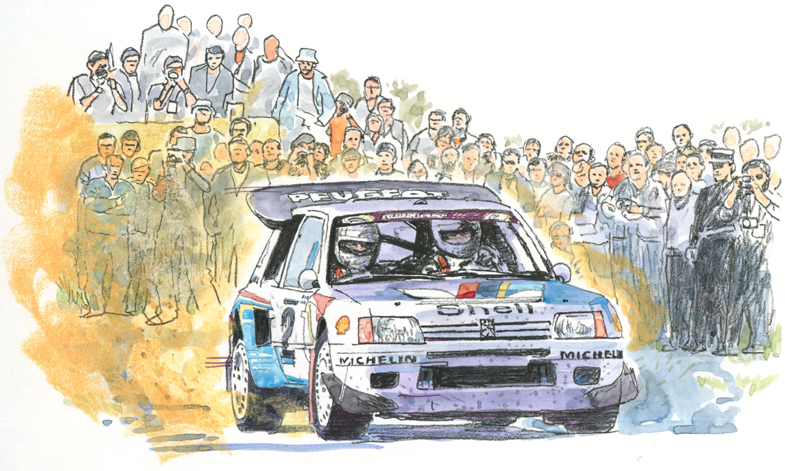

1983年に発売された小型ハッチバック車のプジョー205に形は似ていたが、中身はまったくの別物で、共通するのはウインドスクリーンとドアハンドルだけといわれたほどである。車体はモノコックと鋼管フレームを組み合わせたシャシーに、軽量なカーボンケブラーのボディーをのせたもの。FFの市販205とは違い、エンジンはミドに横置きされ、4輪を駆動した。重量物をすべてホイールベース内側に集めることで、優れたハンドリングを実現していた。フロントヘビーなアウディ・クワトロに比べ、重量配分で大きなアドバンテージを持っていたのである。

急激なハイパワー化が生んだ悲劇

プジョー205ターボ16は、1985年のシーズンに11戦中7勝という強さを見せ、マニュファクチュアラーズタイトルを獲得する。シーズン後半からはより強力なE2を投入し、盤石の体制を築いた。アウディも指をくわえて見ていたわけではない。ボディーを小さくしたスポーツ・クワトロ、そしてエンジンを強化したスポーツ・クワトロS1で対抗した。パワー競争は500馬力を超えるレベルとなり、1トン程度の軽量なボディーを抑えるために巨大なウイングが装着された。グループBの規定はコンペティターたちの闘争心を挑発し、マシンをモンスター化させていった。

熱狂の中で、次第に暗い影が忍び寄っていた。ツール・ド・コルスでランチア・ラリーに乗っていたアッテリオ・ベッテガがクラッシュして死亡したのだ。アルゼンチンラリーではアリ・バタネンがプジョー205ターボ16で事故を起こし、大ケガを負う。急激なパワーの増大に、シャシーが追いついていないのは明らかだった。

そこに登場したのが、ランチア・デルタS4だった。ツインチャージャーで武装したエンジンは強力なトルクを生み出し、カーボンケブラー製の軽量ボディーを強烈に加速した。ミドシップ+過給エンジン+四輪駆動という新時代のラリーカーの方程式を、極限まで進めたマシンである。操縦性には難があったが、若き天才ヘンリ・トイボネンが絶妙なコントロールでポテンシャルを引き出した。この年最終戦のRACラリーでデビューウィンを飾り、ライバルの心胆を寒からしめた。

1986年は開幕戦でトイボネンのデルタS4が勝利し、次戦をユハ・カンクネンの205ターボ16が制した。2強の激突が話題となる中、第3戦のポルトガルラリーで悲劇が起きる。この年デビューしたばかりのフォードRS200が観客の中に飛び込み、3人が死亡する惨事を引き起こしてしまったのだ。安全性についての議論が沸騰する中、ツール・ド・コルスでトイボネンが事故を起こす。後続車に47秒ものリードを築いていた彼は、タイトな左コーナーで転落して炎上し、コ・ドライバーとともに帰らぬ人となった。

翌日FISA会長のジャン−マリー・バレストルは、この年限りでグループBを廃止することを発表した。規制が取り去られたことによる疾風怒濤(どとう)の時代は、あっけなく幕を閉じることになった。翌年からはチャンピオンシップはグループAで争われることになり、WRCは新たな道を模索していくことになる。

デルタS4をドライブしたミキ・ビアシオンは、「エンジニアリング的に間違ったコンセプトだったと思う。競技での性能のみを追求し、安全面についてはまったく配慮していなかった」と語っている。ただ、彼は別の感想も述べている。

「強烈に魅惑的だったよ。僕に最も感動を与えてくれたラリーカーは、間違いなくS4だった。狂った馬を抑えつけるような感覚なんだ。ドライバーにとって支配する喜びは何物にも代えがたい」

グループBは、ドライバーとエンジニア、そして観客の欲望を解放した。しかし、その熱狂は危険と隣り合わせの危ういものだった。

1983年の出来事

topics 1

ホンダがF1に復帰

ホンダのF1挑戦は1964年に始まった。二輪のレースでは常勝体制を築いていたが、四輪は市販車すら作っていない段階で参戦宣言したのである。エンジンを提供する相手になるはずだったロータスから直前にキャンセルされ、シャシーも含めて自社開発することになった。苦闘の末2年目に初優勝を果たしたが、低公害型エンジンの開発を理由にして1968年に活動を休止した。

1983年、ホンダはF1に復帰する。まずはヨーロッパF2に参戦して準備し、体制を整えて15年ぶりのF1に臨んだ。今回はエンジンサプライヤーとしての参加で、パートナーとなったのはスピリットである。6戦して最高位は7位と今一つの成績で、翌年からウィリアムズと組むことになる。

1984年のダラスGPで、ケケ・ロズベルグが第2期の初優勝を飾る。翌年は4勝し、その次の年は9勝してコンストラクターズタイトルを手にした。この時期はターボ全盛の時代で、ホンダエンジンは1リッターあたり1000馬力というすさまじいハイパワーを絞り出していた。

エンジンサプライヤーのトップに踊りでたホンダは、1987年のシーズンからロータスにもエンジンを供給する。ロータス・ホンダには中嶋 悟が乗り、日本人初のフルタイムF1ドライバーとなった。

1988年にはウィリアムズからマクラーレンへとパートナーを替える。アイルトン・セナとアラン・プロストというふたりのトップドライバーを擁して、16戦中15勝というとてつもない強さを見せた。

topics 2

GMと共同開発したスズキ・カルタス発売

スズキは1981年にゼネラルモーターズ(GM)からの資本を受け入れて業務提携を結んだ。日米自動車摩擦が激化する中で日本メーカーのアメリカ現地生産が求められ、合弁会社を作る例も増えていた。

アメリカのビッグスリーは、経験の乏しい小型車の分野で日本の技術に期待しており、スズキはGMと共同して量産小型車を開発することになった。エンジンやシャシーをスズキが受け持ち、GMは内外装を担当する。アメリカの市場動向に合わせ、車型は直線的な3ドアハッチバックが選ばれた。

スズキが開発した1リッター3気筒SOHCエンジンはハイパワーと低燃費を両立させ、高く評価された。カナダのオンタリオ州で生産されたニューモデルはシボレー・スプリントの名で販売され、好評を博した。

日本では、スズキ・カルタスの名で販売された。スズキ初の量産リッターカーとなり、ターボモデルや5ドアモデルも販売された。1988年に2代目、1995年に3代目となり、2002年まで生産された。

topics 3

テレビ小説『おしん』大ヒット

2014年4月から放映されたNHKテレビ小説『花子とアン』は平均視聴率が22.6%となり、過去10年でトップの数字となった。テレビドラマの人気が低落する中では健闘したといえるが、昭和の時代の記録ははるかにすごかった。

1983年から84年にかけて1年間放映された『おしん』は、平均視聴率52.6%、最高視聴率62.9%を記録。まさに国民的ドラマとなり、“おしんドローム”と呼ばれるほどの人気を誇った。貧乏な暮らしの中で食べていた“大根めし”がブームとなり、苦労の末に31歳で横綱に昇進した隆の里は“おしん横綱”と呼ばれた。

テレビ小説は半年ごとに東京と大阪で交代に制作されるのが普通だが、この作品は1年の長丁場となった。子供時代から老年までが描かれ、主役のおしんは小林綾子、田中裕子、乙羽信子の3人が演じた。

幼年期から苦労を重ね、奉公の中で人生の大切なものを見つけていくというストーリーは、日本以外でも熱狂的に受け入れられ、アジア、アフリカ、北中米、南米など、ヨーロッパを除く68の国と地域で放映された。

【編集協力・素材提供】

(株)webCG http://www.webcg.net/

[ガズ―編集部]