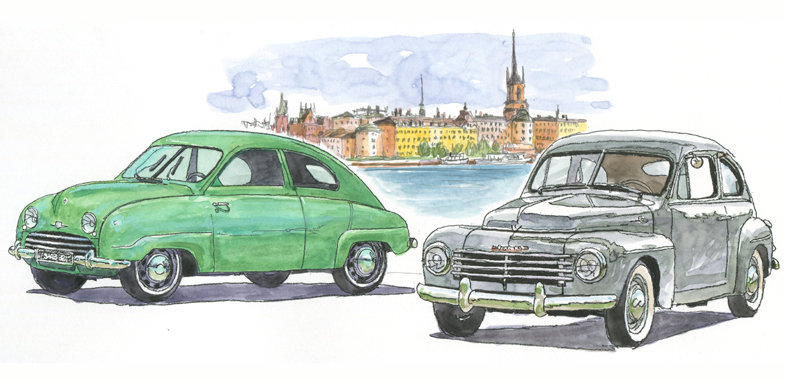

北欧からの風――ボルボ&サーブ(1947年)

よくわかる 自動車歴史館 第78話

金属加工会社から生まれたボルボ

1980年代後半から90年代にかけて、日本ではボルボとサーブの人気が高まりを見せていた。バブル最盛期にはメルセデス・ベンツやBMWがもてはやされたが、時代の空気は変わりつつあった。精密で高性能なドイツ車とは違った味わいを持つクルマを求めるユーザーが現れていたのだ。北欧スウェーデンから清新な風をもたらしたのが、この2つのメーカーである。どちらのモデルも、一目見ただけで他のヨーロッパ車とは明らかに違うと分かるものだった。

人気の高かったサーブのモデルは、900カブリオレである。強いラウンド型で立ち気味のフロントウィンドウとスラントノーズを備え、独特なプロポーションがスタイリッシュな印象を与えた。特に女性に好まれ、鮮やかなボディーカラーのカブリオレが定番となった。華やかな香りをふりまき、アメリカンな雰囲気さえ漂わせた。

対照的な存在だったのが、ボルボである。240や740などの角張った形をしたモデルは、武骨さや真面目さを体現しているように見えた。とりわけ注目を集めたのは、ワゴンモデルである。実用に徹したフォルムが逆に新鮮で、クルマに荷物をたくさん積んでレジャーに出掛けるというトレンドにも親和性があった。

目新しく希少であったことが人気の背景にあったことは否定できない。世界的に見ても、スウェーデンは自動車のメインストリームに位置していると考えられていなかった。ただ、この国は古くから工業国として知られており、特にスウェーデン鋼は上質な鉄鋼の代名詞とされていた。ボルボの誕生にも、金属加工の会社が関わっている。

1924年、ボールベアリング製造会社SKFの重役だったアッサール・ガブリエルソンが、エンジニアのグスタフ・ラーソンに自動車設計を依頼した。ガブリエルソンは自社の製品が高品質で価格競争力もあることを知り、技術力を生かしてスウェーデンに自動車工業を起こすべきだと考えたのだ。そこで以前SKFに勤めていたラーソンに声をかけ、プロトタイプの製作に乗り出した。基本理念として定められたのは、徹底したテストを行って高い品質を追求することである。

彼らはSKFの休眠ブランドになっていたボルボ(ラテン語で「回る」「転がる」の意味)の名を使って自動車製造を始めた。初の量産車は、1927年に発売されたPV4である。PVとはPerson Vagnの略で、サルーンの意味を持つ。売れ行きはなかなか伸びなかったが、翌年から販売したトラックが好評で、経営基盤が整っていった。1932年に累計生産台数1万台を達成した時、その内訳は乗用車が3200台、トラックが6800台という比率だった。

航空機製造の技術を生かしたサーブ92

サーブが誕生したのは、第2次大戦後である。母体となったのは軍用機を製造していたスウェーデン航空機株式会社で、Svenska Aeroplan ABと表記する。これが社名の由来となった。戦争の終結が近づくと、近い時期に軍用機の需要が激減することは容易に想像がついた。民需への転換を図らなければならない。サーブは民間機の製造を目指し、軽飛行機の90スカンディアと小型旅客機の91サファイアを開発した。

この2機だけでは会社を維持していくことは困難で、新分野への進出も必要となる。検討の結果選ばれたのが、乗用車製造だった。戦後には小型車の需要が高まることが予想されており、すでにボルボは大戦終結前に新型車のPV444を発表していた。4人乗り、40馬力、4気筒を意味するこのモデルは、大きな反響をもって迎えられていた。

サーブにとって自動車は未体験であり、エンジニアは航空機製造の経験を生かして開発を進めた。ボディー設計には、風洞実験が使われた。当時としては珍しいことで、空力性能の高い流線型のデザインが採用された。1946年に作られた試作車の92001は、空気抵抗係数を表すCd値が0.32に抑えられていた。0.5程度が常識だった当時としては、異例の数字である。モノコックボディーを採用したのも、軽量化を重視する航空機メーカーらしい選択だった。エンジンはドイツのDKWにならって2気筒2ストロークとし、前輪駆動を採用した。

1947年、サーブは初の乗用車として92を発表する。航空機の90と91に続くモデルとしての命名だ。この年にはボルボもPV444の本格的な量産を開始しており、スウェーデンの自動車工業は力強く歩み始めた。

サーブ92は改良を重ねて発展していく。エンジンは3気筒になり、さらには4ストロークのV型4気筒に換えられる。最終的な発展形の96は、1980年まで製造された。一方、ボルボはPV444の販売が好調で、1958年の生産終了までに累計約20万台を世に送り出した。世界にボルボの名を知らしめたのは、1956年に発表されたアマゾンである。この名称はドイツのクライドラーが保有していたため、国外では120などの数字がモデル名となっていたが、アマゾンという愛称のほうがよく知られていた。

アマゾンは、北米への輸出に重点が置かれたモデルだった。すでにPV444はアメリカで販売実績があり、アマゾンもスタイリッシュでパワーのある中型車として高い評価を受けた。サーブも国外への進出に積極的で、1951年にアメリカへの輸出を開始している。スウェーデンの市場だけでは販売数には限界がある。両社がターゲットとしてアメリカを重視したのは当然だった。

自動車業界再編の中で明暗が分かれる

アマゾンが高い評価を受けたのは、優れた安全性も理由として挙げられる。ボルボは3点式シートベルトを開発し、1959年型から標準装備として導入を始めていた。特許は無償で公開され、3点式シートベルトは全世界のメーカーに広まった。

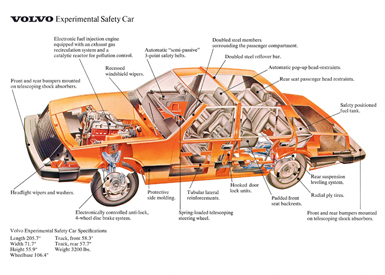

ボルボは安全性の追求を理念として掲げるメーカーである。スウェーデンでは道路でヘラジカと遭遇する事故がしばしば発生しており、設計段階から対策を練る必要があった。1944年には割れたガラスでけがをする危険を低減するため、合わせガラスを開発している。このほかにも、ダブルトライアングルブレーキングシステム、インストゥルメントパネルのソフトパッド化、多段式衝撃吸収ステアリングコラム、安全ガソリンタンク、チャイルドシートなど、ボルボが世界に先駆けて採用した安全技術は数多い。1972年には安全実験車VESCを発表し、1974年に発売した240から、その成果を設計に取り入れるようになった。

製品開発以外の分野でもボルボは積極的な取り組みを見せており、1950年代半ばには画期的な保証制度を始めている。購入後5年間は事故や故障で修理が必要となった場合、400クローネを超える額をボルボが負担するというものだ。全損事故を起こしても、400クローネで新車を手に入れることができたのである。その代わり、事故に関して徹底的な聞き取りを行い、車体の損傷や事故状況を調べあげてデータを収集した。これが後の安全装備開発に役立つことになる。

一方、サーブのクルマにも独自の工夫が見て取れた。例えば900では、キーシリンダーがセンターコンソールに設置されており、シフトレバーをリバースに入れないとキーが抜けないようになっていた。雪道での駐車で、意図せず動き出すことを防ぐための工夫である。北欧ならではの行き届いた配慮なのだ。

安全に対する姿勢や独創性から、次第に評価を高めていったボルボとサーブだが、1970年代に入ると自動車業界は大規模な変化の時期を迎える。市場は流動化し、会社の規模を拡大しなければ生き残りが難しくなっていたのである。ヨーロッパでは自動車メーカーの合併が相次ぎ、経営の悪化から、政府の支援を受けて国営企業化するケースもあった。小国スウェーデンに自動車メーカーが2つあるのは効率的ではないという議論が生まれるのは必然だった。

1977年、ボルボとサーブの経営陣は提携に向けて検討を始めたことを発表する。一体化して競争力を高めることが期待されたが、交渉はわずか3カ月で頓挫した。両社は企業文化がまったく異なっていたのだ。クルマの設計を見ても、当時のボルボは後輪駆動で、サーブは前輪駆動を採用していた。雪道での安全性は自社の方式が優れていると主張し合い、考えが一致することはなかった。

世界の自動車業界再編の動きは止まらなかった。存在感を高めるためにはニューモデルを投入する必要があるが、膨大な開発費がかかる。サーブの新型上級モデルのプロジェクトは、イタリアのフィアット、アルファ・ロメオ、ランチアと共同で行われることになった。基本設計を共有し、それぞれのメーカーが自社ブランドで販売する。1984年に発売されたサーブ9000は、フィアット・クロマ、アルファ・ロメオ164、ランチア・テーマの姉妹車として誕生した。

サーブ9000は順調な売れ行きを示したが、1車種だけで十分な利益を生み出すことは難しかった。資金不足が表面化し、サーブはゼネラルモーターズ(GM)の支援を受け入れる。1990年にサーブは新会社となり、技術面でもGMの恩恵を受けることになった。1993年に2代目となった900は、オペル・ベクトラとプラットフォームを共用している。2000年には、サーブはGMの完全子会社になった。

ボルボの経営状況も次第に悪化していった。当時は400万台以上の規模を持たない自動車会社は淘汰(とうた)されるといわれており、ボルボも提携先を模索した。そして1999年、フォードの傘下に入ることが発表される。アストンマーティン、ジャガー、ランドローバーとともに高級車ブランドのPAG(プレミア・オートモーティブ・グループ)に加わることになったのだ。もともとボルボとサーブはアメリカ志向が強く、この組み合わせは納得のいくものだった。豊富な資金力を背景に、両メーカーは魅力的なモデルを開発していった。

しかし、今度は肝心のGMとフォードが経営難に陥ってしまう。新たな危機の後、2社の命運はくっきりと分かれた。サーブにはさまざまな買収提案があがったが交渉は難航し、再建の道筋は見えないままだ。2010年にボルボは中国の吉利グループに売却されたが、その後も変わらず質の高いニューモデルを生み出している。北欧の粋を超えたグローバルなプレミアムブランドとなることで、新たな価値を手に入れたのである。

1947年の出来事

topics 1

トヨタがSA型乗用車を試作

1945年に日本は連合軍に無条件降伏し、占領下に置かれることになった。軍事産業が禁止されたのはもちろん、自動車産業にも厳しい制限が加えられた。トラック1500台の製造が認められただけで、乗用車は一切許可されなかった。

それでも将来の解禁を予想して、トヨタは新型エンジンの開発を進めた。1リッター4気筒サイドバルブのS型である。このエンジンを搭載する乗用車がSA型で、1947年1月に試作車が完成した。

SA型乗用車はバックボーンフレームを用いて前後独立懸架を採用した意欲的なモデルである。1948年には名古屋-大阪間で急行列車と競争するデモンストレーションを行い、勝利を収めて性能をアピールした。

1947年6月に乗用車の生産が300台に限って許可されたが、SA型は197台が製造されたにとどまる。同じエンジンを搭載したSB型トラックの販売台数は、1万2796台に達した。

topics 2

ホンダがA型エンジンの生産を開始

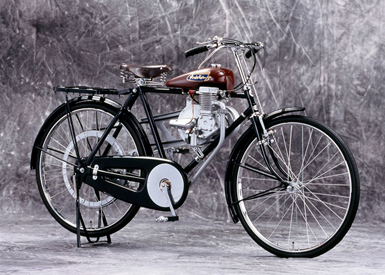

1946年、焼け野原の静岡県浜松市に、爆音をまき散らしながら走る自転車が現れた。本田宗一郎が旧陸軍の無線機用発電エンジンを利用して作った乗り物で、“バタバタ”と名付けられて飛ぶように売れた。

エンジンの在庫はすぐに底をつき、宗一郎は独自の新エンジンを設計することになる。最初にできたエンジンはピストンとシリンダーが凸型になっているユニークなもので、大きな突起があったことから“エントツエンジン”と呼ばれた。

アイデアはよかったが不格好で生産には至らず、代わりに作られたのが50ccで1馬力の2ストロークエンジンである。これもロータリーディスクバルブを採用した意欲的な設計を採用し、しかもダイキャストで製造するという凝りようだった。

これがホンダ初のオリジナル製品となったA型エンジンであり、1947年11月から生産が開始された。この製品の大ヒットによる資金で、翌年9月に本田技研工業株式会社が設立されることになる。

topics 3

太宰 治『斜陽』発表

敗戦によって日本の社会は劇的に変化した。象徴的なのが、華族制度の廃止である。明治になって公家や大名を新たな身分制度に再編したものだったが、法の下の平等を定めた日本国憲法の施行により特権階級の存在が否定された。 それまで栄華を誇ってきた上流の人々の中には、実力社会に適応できない者も多かった。その社会状況を背景に描いた小説が、太宰治の『斜陽』である。1947年に『新潮』で連載され、単行本も発行された。 登場人物は零落してもなおみやびな振る舞いや言葉遣いを忘れず、最後の貴族としての自負を保っている。滅びの美学が新時代に不安を抱く人々の心に響き、ベストセラーとなった。“斜陽族”という言葉も流行した。 太宰は上流階級出身の太田静子と交際していて、彼女の日記を元にこの作品を書いたといわれる。太田はこの年太宰の子を産むが、翌年彼は別の女性と玉川上水で入水自殺した。

【編集協力・素材提供】

(株)webCG http://www.webcg.net/

[ガズ―編集部]