ターボチャージャー――パワーからダウンサイジングへ(1973年)

よくわかる自動車歴史館 第89話

空気の流入量を増やす第3の方法

1970年代後半から、日本では“ターボvsツインカム論争”が盛り上がりを見せていた。ハイパワーカーがもてはやされる中、ターボとツインカムのどちらが高性能かという議論が巻き起こったのである。1982年になって、この論争に終止符が打たれる。「鬼に金棒。ツインカムにターボ。」というキャッチコピーでトヨタ・カリーナGTが登場し、2つの技術を組み合わせることでスポーティーなクルマが生み出されることが広く認識されたのだ。

1983年には日産スカイラインにターボエンジンを搭載した2000ターボRSが加わった。ターボは高性能の代名詞となり、各メーカーが高出力を競うことになる。この時代は、日本のみならず世界中でターボエンジンが流行した。高出力を得るのに、最も手っ取り早い方法がターボだと考えられた。

-

- DOHCターボエンジンを搭載した日産スカイライン2000ターボRS。

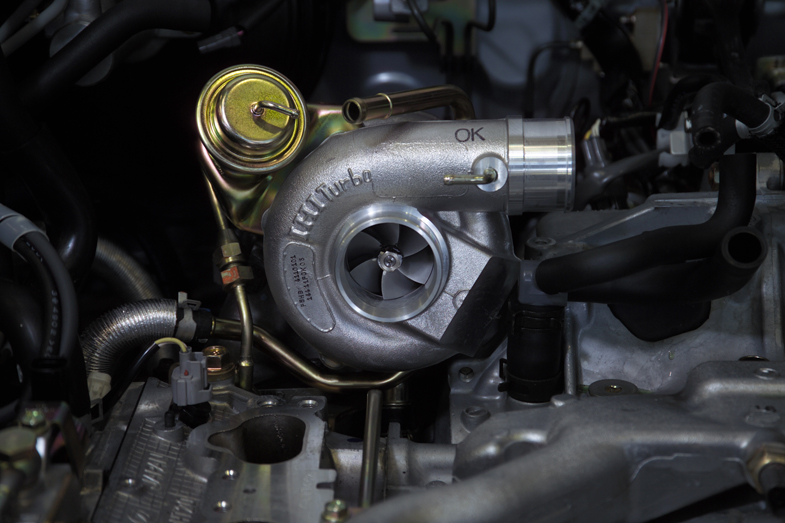

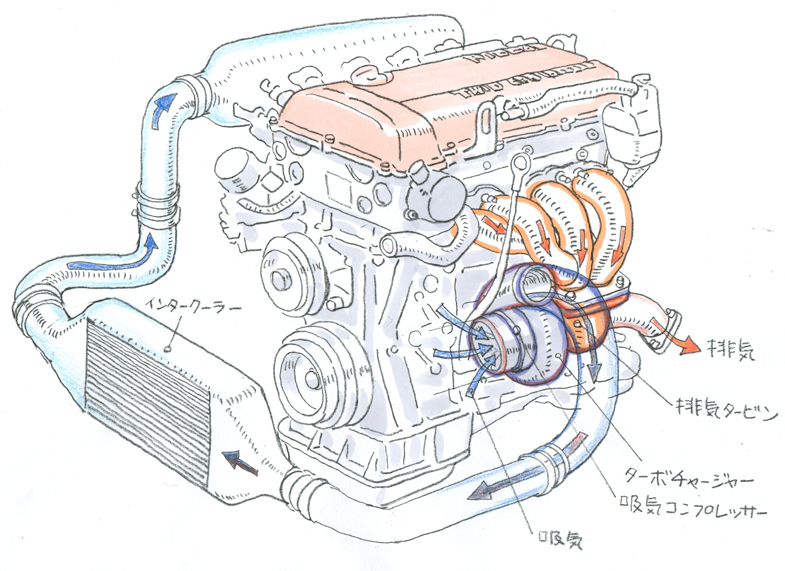

ターボとはターボチャージャーを略した呼称だ。もっと正確に言えば、タービン式スーパーチャージャーということになる。スーパーチャージとは過給という意味で、強制的に空気を押しこむことだ。エンジンの回転出力を利用して空気を圧縮する機械式のものをスーパーチャージャー、排気でタービンを回して圧縮するタイプをターボチャージャーと呼び習わしている。

-

- エンジンに装着された状態のターボチャージャー。

エンジンの出力を増大させるためには、多くの燃料を燃焼させる必要がある。燃焼には酸素が不可欠であり、空気の流入量が燃焼させられる燃料の量を決定する。高出力を実現するには、時間あたりの燃焼回数を増やすために高回転化するか、エンジンのシリンダー容量を増やして大排気量化するか、どちらかの方法をとるのがスタンダードだ。第3の道として考えられたのが、空気を圧縮して体積あたりの酸素量を増大させる方法である。このやり方ならば、高回転に耐える強度や精度を持った部品を使う必要はなく、また大型化して重くなるというデメリットも生じない。

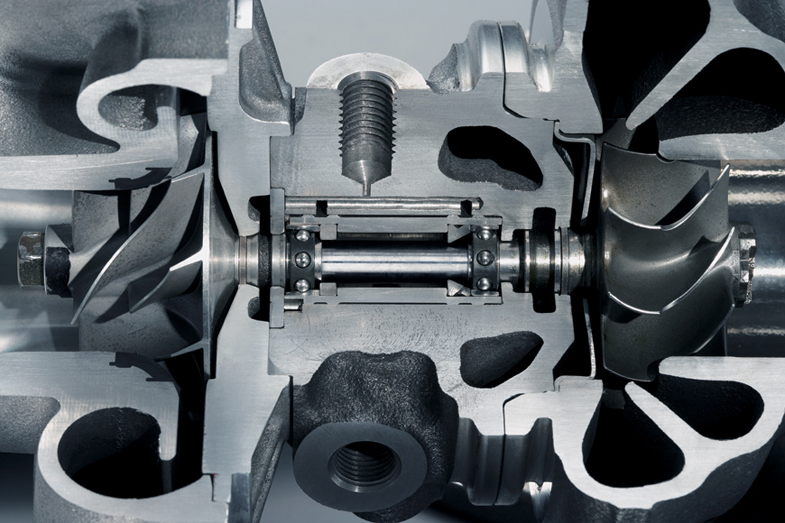

-

- ターボチャージャーの内部。2つのタービンが1本の軸でつながっており、片側のタービンがエンジンからの排気を受けて回転すると、もう片方のタービンも回転し、吸気を圧縮する仕組みとなっている。

過給の考え方は古くからあり、1885年にゴットリープ・ダイムラーがスーパーチャージャーの基本特許を取得している。ターボチャージャーは、1905年にスイスのアルフレート・ビュヒが発明しており、こちらはディーゼルエンジンの出力向上が目的だった。

ターボラグを抑えるための試み

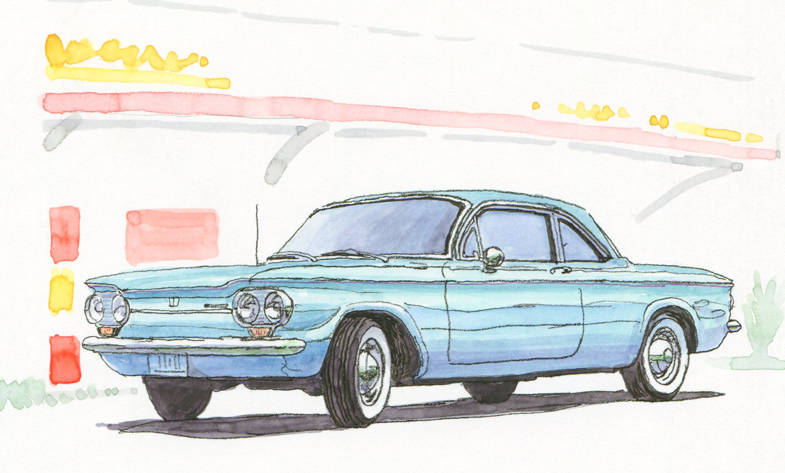

自動車では、1962年にオールズモビルF85カトラスとシボレー・コルベアにターボエンジンが設定された。量産モデルとしては世界初であるが、加給圧は高いものではなく、市場に大きなインパクトを与えるには至らなかった。

-

- 一般的な乗用モデルへのターボチャージャーの採用については、GMがシボレー・コルベアとオールズモビルF85カトラスにオプション設定したのが初とされている。

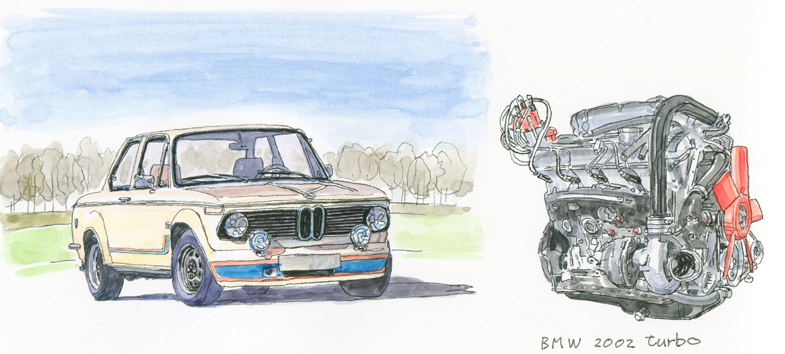

ターボ時代幕開けの号砲を鳴らしたのは、1973年に登場したBMW 2002ターボである。2リッターエンジンを搭載したサルーンの2002にターボチャージャーを装着し、約30%もの出力向上を果たした。

-

- BMWが1973年に市販化した2002ターボ。170ps/5800rpmの最高出力と24.5kgm/4000rpmの最大トルクを発生した。

翌年にはポルシェ911ターボが続き、市販エンジンをパワーアップさせる簡単な方法としてターボが注目されるようになる。レースの世界では、1970年の日本グランプリに向けて、トヨタが5リッターV8ツインターボエンジンを搭載したレーシングカーを開発。最高出力は1000馬力を超えていたともいわれるが、実際のレースに投入されることはなかった。一方海外では、1972年にターボチャージャー付きの5リッター水平対向12気筒エンジンを搭載したポルシェ917/10Kが北米のCan-Amシリーズでデビュー。ライバルを圧倒した。

パワーアップは果たしたものの、ドライバビリティーの面でデメリットが浮かび上がった。ターボラグと呼ばれる現象だ。アクセルペダルを踏み込んでも、実際に効果が感じられるまでに時間がかかる。ある回転数から突然パワーが出始めることを、“ドッカンターボ”と表現することもあった。加給圧が上昇するまでに時間がかかることがターボの弱点なのだ。アクセルレスポンスを向上させるため、さまざまな方法が試みられた。

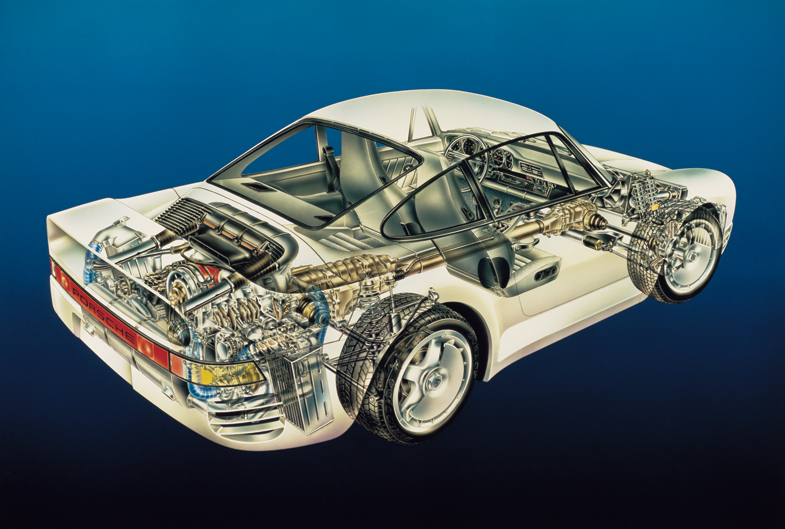

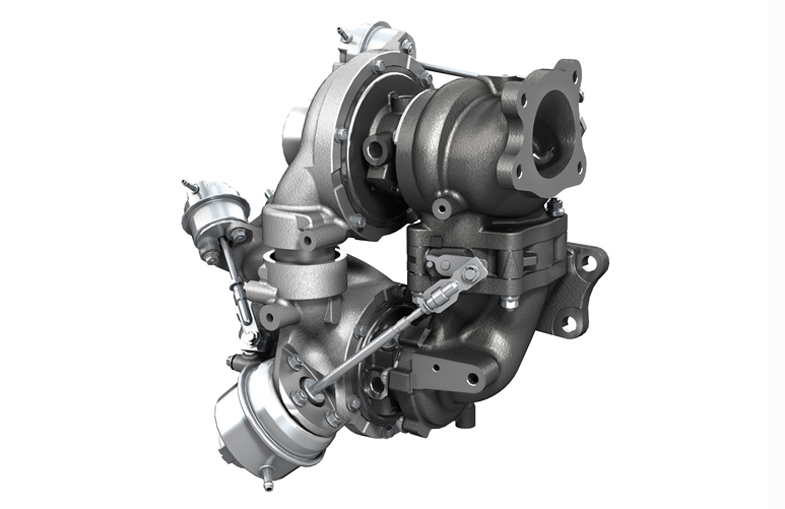

タービン径が大きいと、回転数が上がりにくい。それで考えられたのが、担当する気筒を2つに分けてタービンを小径化するツインターボである。特に多気筒エンジンには効果のある方法だ。1986年のポルシェ959では、大小2つのターボを回転域に応じて使用するシーケンシャル方式が採用された。低回転では1基だけが駆動し、高回転ではもう1基のタービンを追加する仕組みだ。ターボラグをなくすとともに、高回転時に大きなパワーを得ることができた。

-

- フルタイム4WDや可変ダンパーなどさまざまな先進技術が取り入れられたポルシェ959。シーケンシャルツインターボを備えた2.8リッター水平対向6気筒エンジンが搭載されていた。

排気の流路を2つに分けて効率を高めたのが、ツインスクロールターボである。排気干渉を避けるための工夫で、4気筒エンジンの場合、1番と4番、2番と3番の燃焼室からの排気がそれぞれまとめられてタービンハウジングに向かう。スロットル開度が低い状態でも効率的に排気の流れをタービンに導くことができるので、レスポンスが向上する。

また排ガスの導入角度と通路面積を変化させる方法も試みられた。タービンハウジング内に可変ノズルを設け、回転速度によって流路を切り替える。レスポンスを高めるには通路面積が小さいほうが有利だが、ハイパワーを得るためには広い流路が必要だ。可変ノズルを使うことで、どちらの条件にも適応させることが可能となった。

低回転時の過給を機械式スーパーチャージャーに委ねるツインチャージャーも登場した。スーパーチャージャーでレスポンスの良さを確保し、高回転域ではターボで加給する。弱点を補い、お互いの長所を引き出す方法だ。1985年に世界ラリー選手権に投入されたランチア・デルタS4が採用し、すさまじいパワーを見せつけた。

-

- 当時のグループB規定に合わせて開発されたランチア・デルタS4。世界ラリー選手権ではプジョー205ターボ16とし烈なチャンピオン争いを繰り広げた。

F1では1979年にルノーがターボエンジンを搭載したマシンで初優勝し、それ以降はターボ全盛の時代を迎えた。ターボテクノロジーを極めたホンダは1.5リッターから1000馬力以上のパワーを絞り出し、F1のトップに君臨する。レースでも市販車でも、ターボによるパワー競争が繰り広げられた。

TSIが見せた新世代の過給

1990年代に入ると、状況が一変する。日本ではスポーティーカーの人気が低下し、ミニバンやコンパクトカーが隆盛期を迎えた。パワーを追求するのでなければ、ターボは燃費が悪いという弱点がクローズアップされるだけだ。ハイブリッド車も増加し、ターボチャージャーを搭載したクルマは存在感をなくしていった。

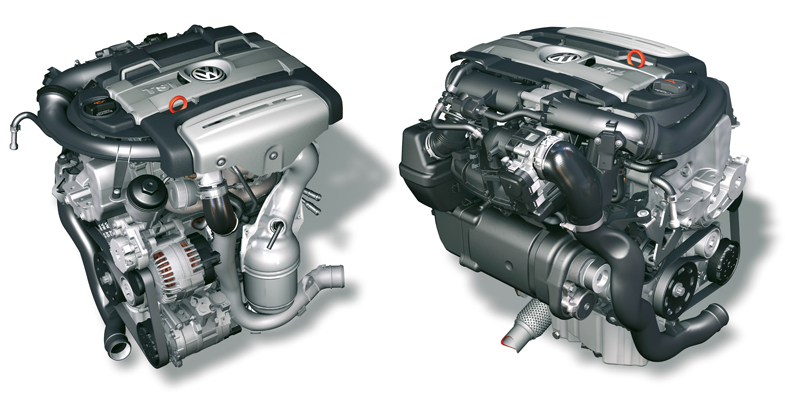

2005年になって、新世代の過給エンジンが登場する。フォルクスワーゲンが発表したTSIエンジンだ。1.4リッター直列4気筒エンジンにスーパーチャージャーとターボチャージャーを装備し、2.5リッター並みの性能を持つという触れ込みだった。デルタS4と同じツインチャージャーだが、考え方はまったく異なる。デルタS4が徹底してパワーと速さを追求したのに対し、TSIは全回転域で効率を高め、パワーと燃費を両立することがテーマなのだ。排気量を小さくすることで燃費を抑えつつ、ターボによって必要なパワーを確保することを意図したエンジンである。

-

- TSIエンジンを搭載したフォルクスワーゲン・ゴルフGT。日本ではゴルフGT TSIと呼ばれた。

-

- フォルスクワーゲン・ゴルフGTに搭載された1.4リッターTSIエンジン。ターボチャージャーとスーパーチャージャーの両方を搭載していた。

1980年代に比べると、エンジン技術はさまざまな面で進歩している。細かい電子制御ができるようになったことが、最大のポイントだ。バルブは吸排気とも可変タイミング機構を備え、点火時期を最適化する。スロットルも電子式で、ドライバーの意思を反映して効率よく燃料を供給する。排気圧力が高まった時に開けるウェイストゲートも含め、総合的にコントロールして燃料効率を高めるのだ。

以前はノッキングを防ぐために圧縮比を低くせざるを得なかったが、吸気温度を下げることで対ノッキング性を高めていた。直噴システムを採用し、ガソリンの気化熱でシリンダー内の熱を奪うことにより体積効率を改善するのだ。1980年代は吸排気バルブと点火タイミングは固定で、ハイリフト型のカムを使って高回転を優先する設定にしていた。これに対し、TSIは効率を重視し、全回転域での最適解を追求した。

フォルクスワーゲンは、同じ1.4リッターでターボのみを使ったシングルチャージャー仕様のTSIも開発した。出力ではツインチャージャーに劣るものの、優れた燃費性能を誇る。さらに小さな1.2リッターターボもラインナップに加え、TSIでダウンサイジングコンセプトを進めていった。BMWやメルセデス・ベンツ、プジョー、ルノー、フォードなども同様なターボエンジンを開発し、ダウンサイジングターボがマーケットに受け入れられていった。

現在ではターボラグという言葉はほとんど死語になっている。ダウンサイジングターボはフラットトルクが特徴で、ドライバビリティーに優れる。1000rpmを超えたあたりからターボが効き始め、タービンの回転とスロットル操作を監視しながら効率よく燃焼をコントロールする。工作精度が高まったことで部品は小さく軽くなり、排気流速が低い段階からスムーズな回転が得られるようになった。

-

- 今日では、日本のメーカーからも少しずつダウンサイジングターボを採用したモデルが登場している。写真は1.2リッター直4ターボエンジンを搭載したトヨタ・オーリス120T。

かつてガソリン大食いの代名詞だったターボは、環境対応エンジンの旗手に変身を遂げた。同じ技術でも、発想を変えればまったく異なる効果を生むことができる。ハイパワー信仰から脱したことで、ターボはダウンサイジングという新しいコンセプトを打ち立てたのだ。

関連トピックス

topics 1

ポン付けターボ

ターボ車が流行すると、もともと自然吸気エンジンのクルマを改造しようと考えるユーザーが登場した。汎用(はんよう)タイプのタービンを装着し、パワーアップを図ったのである。

ボルトオンターボ、ポン付けターボなどと呼ばれ、パーツメーカーからもさまざまなキットが発売される。走り屋マンガでは、ポン付けターボを使ったチューニングが描かれていた。

大幅なパワーアップを望めることが魅力だったが、十分に性能を引き出すには知識と技術が必要だった。吸排気系や点火タイミングなどを変更しなければ、満足に走らせるのは難しい。

低回転ではまったくトルクが出なくなってしまったり、パワーはアップしたもののオーバーヒートに苦しんだりする例も多かった。安価とはいっても数十万円の出費で、必ずしも費用対効果が高かったとはいえない。

-

- ターボチャージャーを搭載するためには、吸排気系の変更やインタークーラーの装着が必要となるので、費用が高額となることも珍しくなかった。

topics 2

インタークーラー

ターボチャージャーを使って圧縮された空気は高温になり、体積が増加する。せっかく大量の空気を供給しようとしても、密度が低くなってしまうのだ。

吸気の温度が高いと、ノッキングも起こりやすい。ターボチャージャーの効果を高めるため、高温になった空気を冷やすためのデバイスがインタークーラーである。

直接外気を使って冷やす空冷式と、ラジエーターを設置する水冷式がある。水冷式の場合はエンジンのラジエーターを利用する方式と、専用のラジエーターを設ける方式に分かれる。

ターボチャージャーからエンジンまでの吸気通路が長くなると、圧力を高める空気の容積が大きくなるためレスポンスが悪化する。なるべく経路が短くなるよう、レイアウトを工夫する必要がある。

topics 3

ディーゼルターボ

もともと、ディーゼルエンジン用に開発されたものであることからも分かる通り、ターボチャージャーはディーゼルと相性がいい。スロットルバルブを持たないため低回転でも排気圧力が高く、効率よく吸気を圧縮できる。

吸気行程でシリンダーに入るのは空気だけなので、圧縮率を高めてもプレイグニッション(早期着火)は発生しない。窒素酸化物(NOx)を抑えるために排気再循環(EGR)を増やすと燃焼温度が下がるが、それは過給によって補うことができる。

15年ほど前からディーゼルターボの技術が急激に進展し、ヨーロッパでは乗用車への搭載が広がった。過給ダウンサイジングの発想は、ガソリン車のターボにも受け継がれている。

マツダはSKYACTIV-Dで低圧縮というアプローチを行い、高回転なディーゼルターボを実現した。日本でもトルキーなディーゼルエンジンの魅力が認識されるようになり、ディーゼル乗用車の人気が高まっている。

-

- マツダのディーゼルエンジン「SKYACTIV-D 2.2」に搭載されるツインターボチャージャー。

【編集協力・素材提供】

(株)webCG http://www.webcg.net/

[ガズ―編集部]