オートマチックトランスミッション――シンプルに、そしてスムーズに(1939年)

よくわかる自動車歴史館 第94話

発進と変速を自動化するシステム

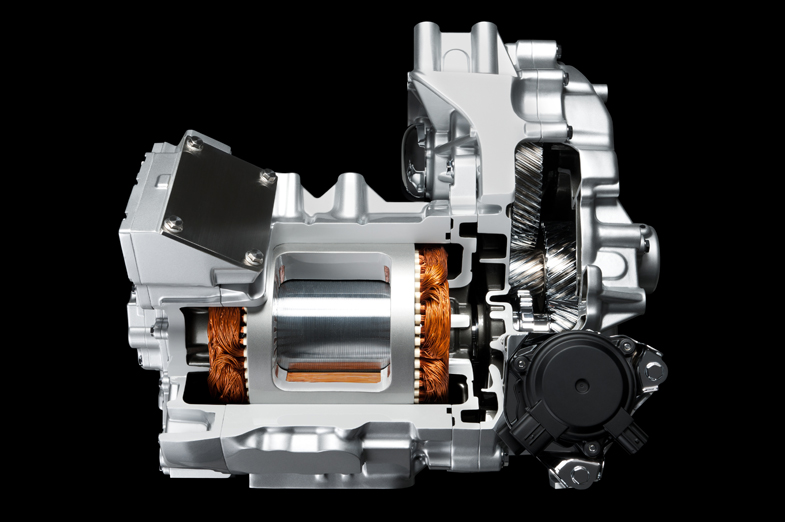

三菱i-MiEVや日産リーフなどの電気自動車(EV)には、トランスミッションが搭載されていない。必要がないからだ。電気モーターは回転を始めた瞬間から高いトルクが得られ、スムーズに発進することができる。停車時にも、内燃機関のようなアイドリングは不要だ。機構はシンプルで、モーターの回転を直接車輪に伝達すればいい。

-

- 2010年末に発売された電気自動車、日産リーフのパワーユニット。モーターは減速のためのギアを介してダイレクトにドライブシャフトにつながっており、クラッチや変速機構などは備わっていない。

電気は非常に扱いやすいため、自動車が誕生した頃にはモーターは動力源として有力な選択肢だった。次第にガソリンエンジンに取って代わられたのは、エネルギー密度の点で電池が圧倒的に不利だったからだ。これに対し、内燃機関の自動車は、化石燃料をタンクに保持していれば長い距離を走ることができる。ただ内燃機関にも弱点はあった。回転数が一定以下に落ちると「プスン」と止まってしまうし、低回転域では大きなトルクを得ることができない。「回転」と「停止」という矛盾した現象を同時に成立させ、うまくマネジメントするシステムが必要となる。トランスミッションの存在があるからこそ、ガソリンエンジンやディーゼルエンジンは電気モーターに対して優位を保つことができたのだ。

かつては、人がすべての操作を行うマニュアルトランスミッション(MT)が主流だった。自動車が停止している状態では、クラッチを切ることで駆動輪とエンジンを完全に切り離し、エンジンの回転を保つ。発進時にはあらかじめギアをかませておいてからクラッチを徐々につなぎ、エンジンの最低回転数をクリアする。さらに速度を増すには、クラッチを切って高いギアを選択し、もう一度クラッチをつないでトルクを伝達する。

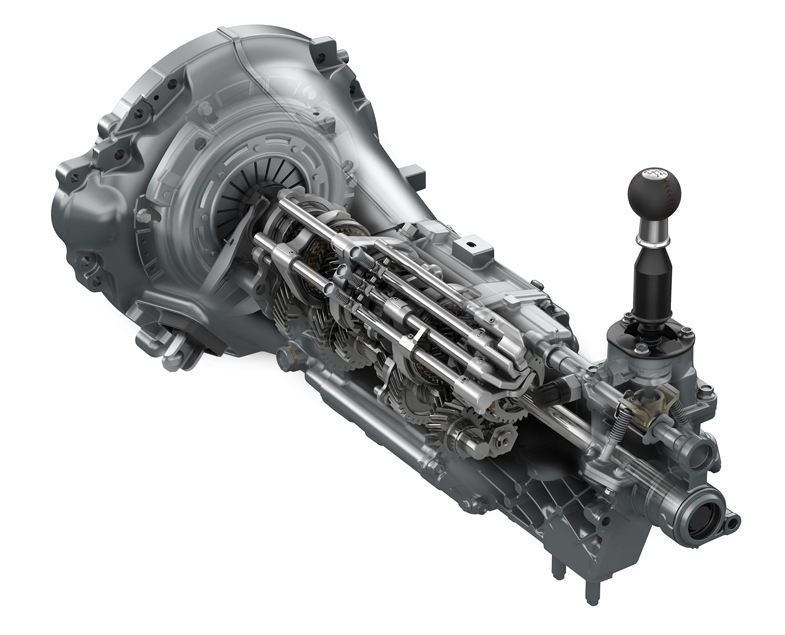

-

- 2015年に登場した4代目マツダ・ロードスターのマニュアルトランスミッションの透視図。奥に見える円盤状の部品がクラッチ。手前に見えるギアの組み合わせによって、変速比を切り替える。

発進を助けるとともに変速も担う、よくできたシステムである。問題は、スムーズにこれらの操作をこなすには、ある程度の熟練が必要であることだ。誰もが自動車を運転できるようにするために、トランスミッションの自動化が早い時期から求められていた。手動式のMTに対し、自動式はオートマチックトランスミッション(AT)と呼ばれる。運転方法をシンプルにするとともに、スムーズな発進と走行を実現する機構である。

-

- マニュアルトランスミッション車には、ブレーキとアクセルのほかに、クラッチを操作するためのペダルが備わるため、2ペダルのオートマチックトランスミッション車と比べ、操作が複雑となる。

戦後アメリカで急速に進んだAT化

ATは早くも1904年に試作されている。アメリカのトーマス・J・スターテバントが考案したもので、遠心クラッチに前進2段、後進1段の歯車式変速機を組み合わせていた。ウェイトが遠心力によって押し出される動きを利用し、クラッチの断続とギアの組み替えを行う仕組みだった。1905年にはドイツのヘルマン・フェッティンガーがトルクコンバーターの原型となる装置を発明している。船舶用に開発されたもので、減速機構でトルクを高める効果を備えていた。

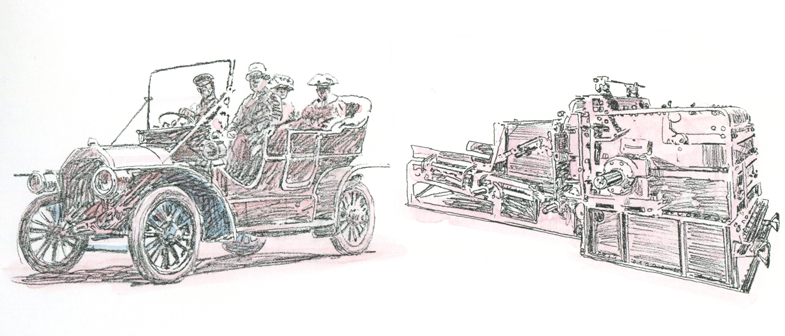

-

- 自動変速機を初めて製作したのは、粉砕機や攪拌(かくはん)機などを製造していたスターテバント社の技師、トーマス・J・スターテバントだった。

1908年に製造が始まったT型フォードには、セミオートマチック式ともいうべきトランスミッションが採用されていた。ハンドブレーキとクラッチが連動しており、チェンジペダルを踏みながらブレーキを緩めることで発進する。チェンジペダルを離すとハイギアに切り替わる2段式だった。完全に自動化されてはいないものの、プラネタリーギアや湿式クラッチなどを使うところは現代のATにも通じている。

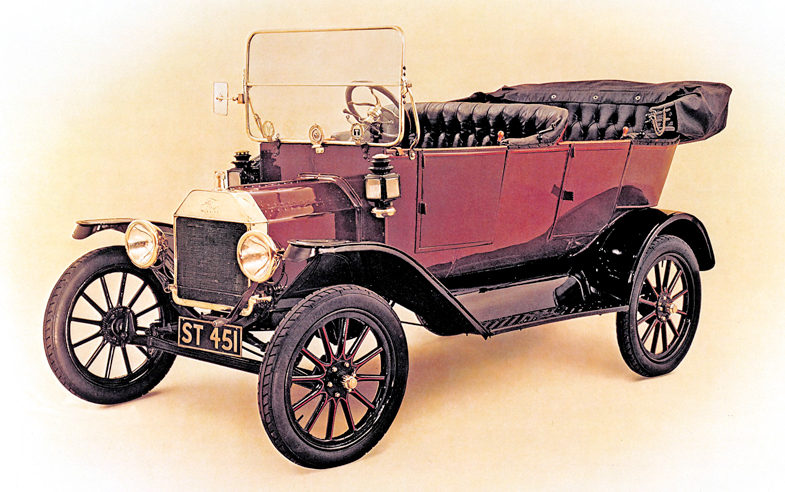

-

- 自動車の大衆化を促進したT型フォード。セミATともいうべき2段式のトランスミッションを搭載していた。なお、1909年までに生産された初期のモデルは、本文で紹介しているものとは異なり、2本のレバーと2つのペダルで操作するシステムとなっている。

要素技術の開発が進み、1920年代に入ると本格的にATを実用化する試みが登場する。イギリスのシンクレアは、フルードカップリングを利用したシステムを搭載したバスをロンドンで運行させた。トルクコンバーターの研究も続けられており、1930年代にはドイツで量産化が始まる。しかし乗用車での実用化は、アメリカが先んじた。貴族や上流階級の趣味として始まったヨーロッパと違い、自動車が実用的な交通手段の性格を強く持っていたアメリカでは、運転操作の簡単さ、快適さが重視された。左足でクラッチペダルを踏む必要のない、ATのイージードライブが支持されたのである。

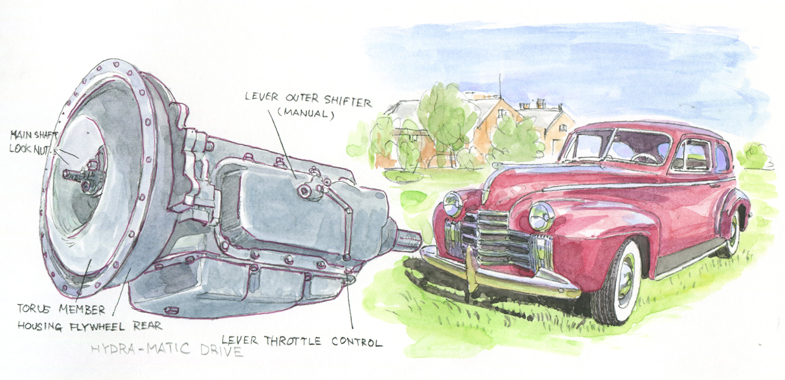

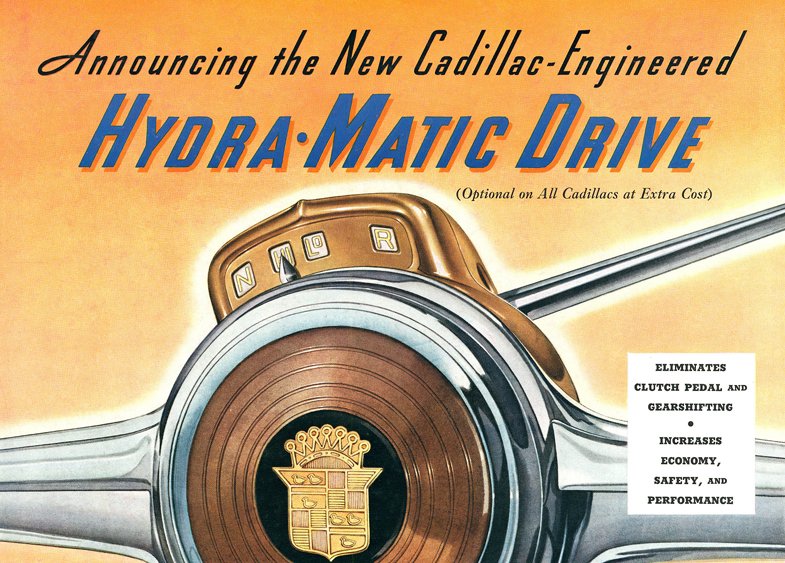

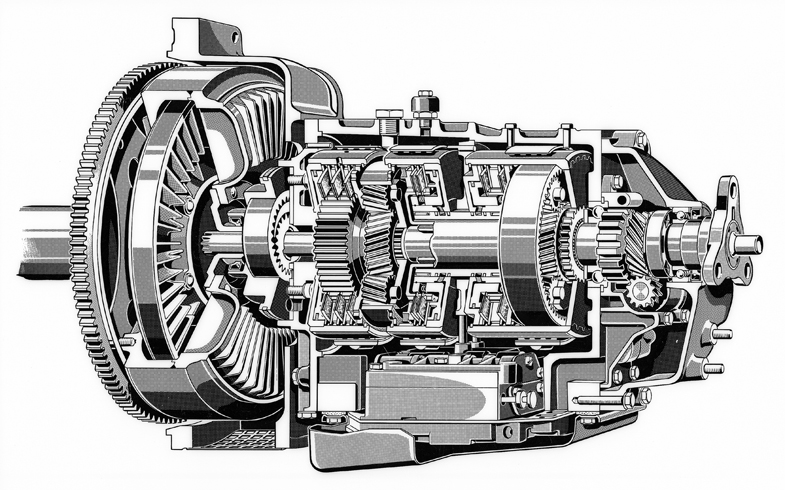

1939年、ゼネラルモーターズ(GM)はフルードカップリングにプラネタリーギアを組み合わせた4ATのハイドラマチックを、オールズモビルにオプション設定した。トルク増幅作用はなかったが、現在のATに通じる機構を備えたトランスミッションである。GM、フォード、クライスラーのビッグスリーに加え、専業メーカーのボルグワーナーがAT開発を競い合った。戦後になると、アメリカではATが一気に普及していく。1945年にわずか5%だったAT装着率は、1965年には90%を超えている。

-

- ゼネラルモーターズが開発した4段ATのハイドラマチック。オールズモビルに続き、キャデラックにも採用された。

ハイドラマチックを改良したATが、1948年モデルのビュイックに搭載されたダイナフローである。フルードカップリングの代わりにトルクコンバーターを用い、主にトルク増副作用で変速を行う仕組みだった。さらに進んだ機構を持つのが、ターボハイドラマチックである。トルクコンバーターとプラネタリーギアを組み合わせるのは同じだが、設計思想は異なっていた。トルク増幅作用は発進機能に特化し、変速はギアの組み替えによって行うという考え方である。

-

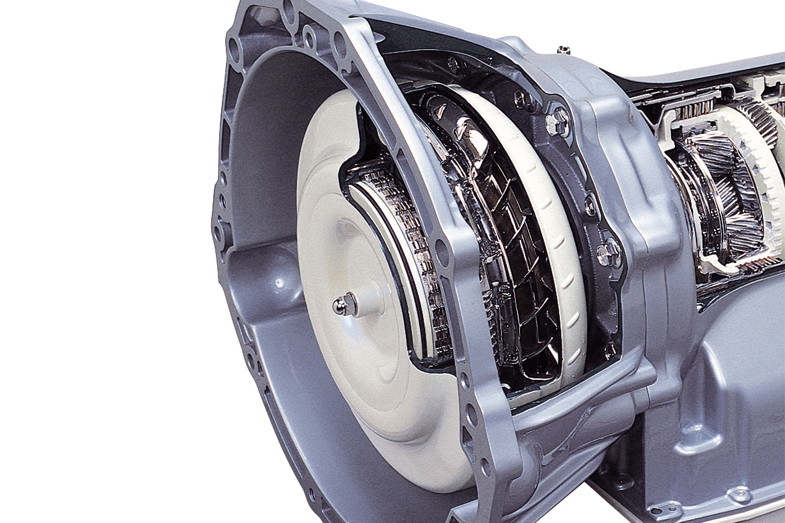

- FR車用ATのトルクコンバーター。流体を介して動力を伝達したり、トルクを増幅させたりする機能を持つ。

フルードカップリングとトルクコンバーターは、どちらも流体(フルード)を用いて回転運動を伝えるものだ。エンジンの回転によってポンプインペラーが回り、ケース内に満たされたフルードに流れを作り出す。反対側に備えられたタービンランナーはフルードの流れを受けて回転し、駆動軸にエンジントルクを伝える。MTではクラッチ板で回転の伝達を断続したが、フルードカップリングは流体によって入力側と出力側をつなぐ仕組みなのだ。

トルクコンバーターは、これにトルク増副作用を持たせたもので、ポンプインペラーとタービンランナーの間にステーターと呼ばれる固定翼を置き、フルードの流れをコントロールすることでトルクを増大させる。無段変速の機能も持っているが、流体では伝達効率が劣るため、変速については主にギアが担うのが一般的になっていった。

ロックアップと電子制御で燃費が向上

1950年代にビッグスリーとボルグワーナーが開発を競い合う中で、トルクコンバーターとプラネタリーギアを組み合わせた3段ATが標準となっていった。ヨーロッパでも、1960年代になるとATへの関心が徐々に高まっていく。すでにATの基本特許は押さえられていたが、1961年にダイムラー・ベンツが自社製のATを開発した。フルードカップリングを用いたもので、トルクコンバーターの採用は1972年になってからである。

-

- 1961年に登場したメルセデス・ベンツ初の乗用車用オートマチック。今日のSクラスの祖先である、W112に搭載された。

トランスミッション専業メーカーのZFは、BMW、プジョーと共同でATを開発し、1961年に初めての製品を送り出した。フォルクスワーゲンが自社製ATを初採用したのは1967年である。しかし、エンジン出力に余裕のない小型車が多かったヨーロッパでは、ATはぜいたく品というイメージが強かった。長距離をノンストップで走る環境では、ギアシフトの煩わしさを感じることもない。また変速を自分の手で行いたいという気風もなかなか変わらず、ATは一気には広まらなかった。

日本ではアメリカ車を手本としていたこともあり、早くからATに目が向けられていた。トヨタは1959年に商用車のマスターラインに2段セミATのトヨグライドを装備し、翌年にはクラウンにも搭載した。油圧回路を手動で切り替えるもので、完全自動化されたのは1963年である。

-

- 1955年に登場した初代トヨペット・クラウン。1960年にトヨグライド搭載車が登場した。

ただ、ヨーロッパと同様にアメリカの特許が開発の障害となり、ボルグワーナーの製品を輸入して取り付けるメーカーもあった。独自路線を追求したのはホンダである。主流となったプラネタリーギアを使わず、並行2軸常時かみ合い式の変速機をトルクコンバーターと組み合わせる方法を採用した。1968年、軽自動車のN360にホンダマチックと名づけた3段ATを装着して発売している。

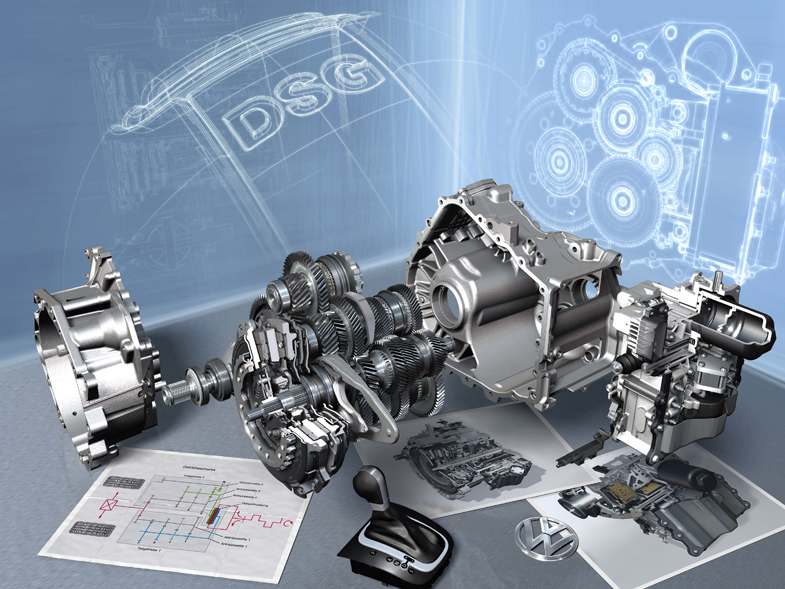

日本では1970年代から80年代にかけて急速にAT化が進み、現在ではMTは一部のモデルにしか設定されなくなった。運転免許もAT限定を選ぶ人が増えている。免許の種別では、2ペダルであればATとみなされるので、CVTや自動MT、デュアルクラッチ式トランスミッションなどもAT限定免許で運転できる。

-

- デュアルクラッチ式トランスミッションの代名詞的存在であるフォルクスワーゲンのDSG。マニュアルトランスミッションを自動化した自動MTの進化版ともいえるもので、駆動力の途切れが少なくすばやい変速と、高い伝達効率を実現している。

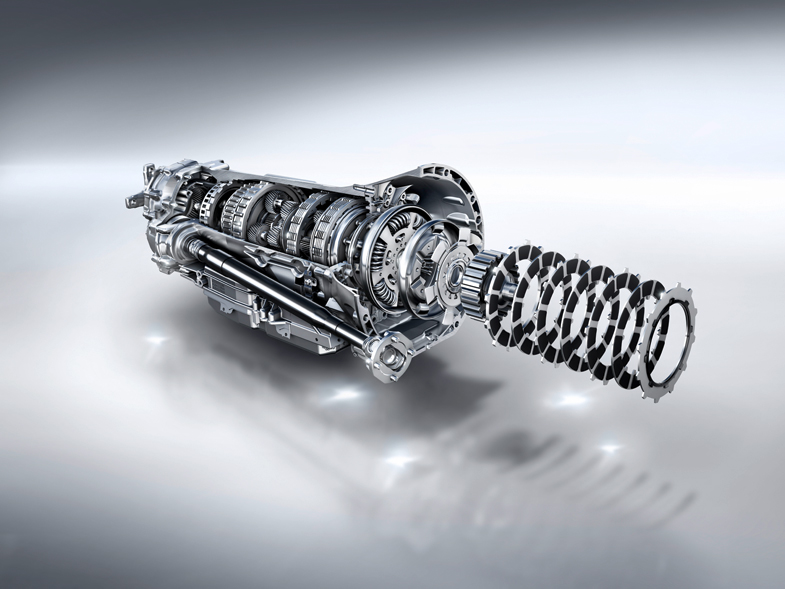

ATは燃費の点でMTには及ばないといわれていた。トルクコンバーターは流体を使うために、どうしても伝達ロスが生じてしまうからだ。この欠点を補うために導入されたのがロックアップ機構で、走行中は入力軸と出力軸を直結してロスを防ぐ。さらに、トルクコンバーターの代わりに湿式多板クラッチを用いるものも登場した。以前はATをひとくくりにしてトルコンATと呼ぶこともあったが、最近ではステップATというようになった。これはトルコンを使わないものが出てきたからである。逆に、CVTなどにトルコンが使われる例も増えている。

-

- メルセデスAMG S63 4MATICクーペに搭載される7段AT。トルクコンバーターではなく、湿式多板クラッチが採用されている。

1980年代には制御の電子化が進んでいった。路面状況を読み取って最適な変速パターンを選択し、ロックアップの作動域を拡大する。燃費を向上させるとともに応答性を高め、変速ショックを減少させた。マニュアルモードを備えるタイプも増え、ATでもスポーティーな走行が可能になっている。また21世紀に入って多段化が急激に進行した。5段6段はごく普通になり、10段ATまで登場した。ATの進化は、ドライバーがトランスミッションの存在をほとんど意識せずにいられるレベルに達している。

関連トピックス

topics 1

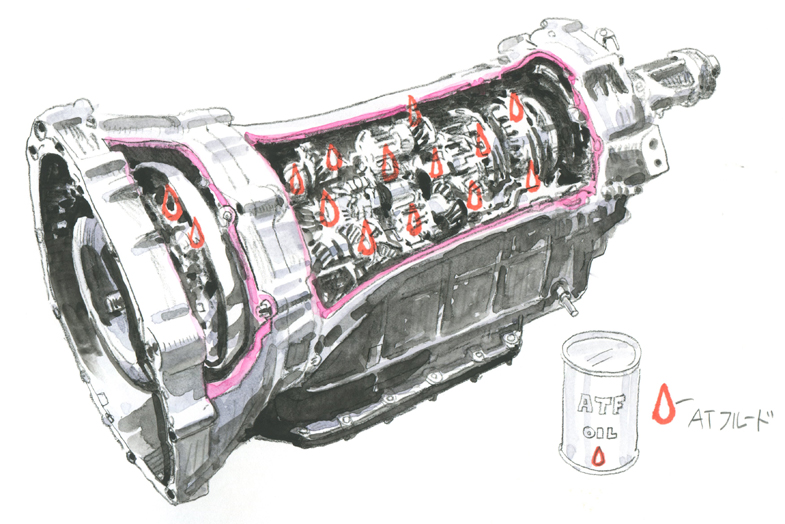

フルード

ATの内部に封入されているオイルをATフルードと呼ぶ。トルクの伝達や各部の潤滑を担うほか、冷却にも用いられる。エンジンオイルに比べて2倍以上の量が必要となる。

このように多様な役割があるため、ATには専用のフルードが使用される。エンジンオイルで代用することはできず、区別のために着色されている。

特にトルクコンバーターの内部では、ロックアップしない限り滑りが生じているため、常に熱が発生している。そこでオイルクーラーで冷却を行い、高熱での劣化を防いでいる。

エンジンオイルよりも耐久性は高いが、熱負荷がかかると劣化して粘度が下がる可能性もある。交換する場合には、レベル調整を厳格に行い、ゴミが混入しないように注意する必要がある。

topics 2

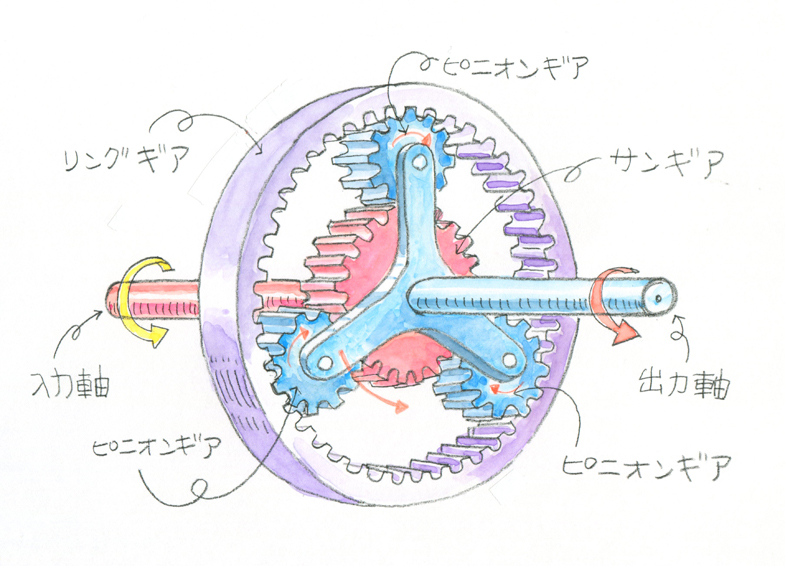

プラネタリーギア

日本語では遊星歯車といい、ギアが恒星と惑星のような並びになっていることから名付けられた。サンギア、ピニオンギア、リングギア、プラネットキャリアの4つのパーツで構成される。

中心にサンギアがあり、内側に歯を持つリングギアとの間にピニオンギアが配置される。プラネットキャリアの回転で作動するピニオンギアが選択され、変速比が決められる。

入力軸と出力軸を一直線上に配置することができるので、コンパクトな作りになる。また荷重が分散されることで、ベアリングの負担が少ない。

ピニオンギアが1列のものと2列のものがあり、それぞれシングルピニオン式、ダブルピニオン式と呼ぶ。構造が複雑なので、製造には高い精度が要求される。

topics 3

10段AT

マニュアルトランスミッションでは誤操作を防ぐため、多段化にも限度がある。今のところ、もっとも段数が多いもので7段だ。しかし、ATならばさらに段数を増やすことができる。プラネタリーギアを使うため、多段化してもそれほど重量が増えないのもアドバンテージだ。

段数を増やすことで、より細やかに適切なエンジン回転数を選ぶことができる。ハイギアのギア比が高くなれば、高速走行での回転数が下がり、燃費向上にもつながる。

2011年にZFが発表した9段ATは、6段で6.04だった変速比幅を9.84に広げた。その結果、120km/h巡航時のエンジン回転数は2600rpmから1900rpmまで下がっている。

2015年のデトロイトショーで発表されたフォードF-150ラプターには、シフトパドル付きの10段ATが採用されていた。さらに11段ATの特許も申請されるなど、ATは多段化の一途をたどっている。

-

- 2015年のデトロイトショーで発表された、新型フォードF-150ラプター。オフロード走行を想定したスポーツトラックである。

【編集協力・素材提供】

(株)webCG http://www.webcg.net/

[ガズー編集部]