ヘッドライト――走るために道を照らそう(2007年)

よくわかる自動車歴史館 第98話

初期は灯油やアセチレンのランプ

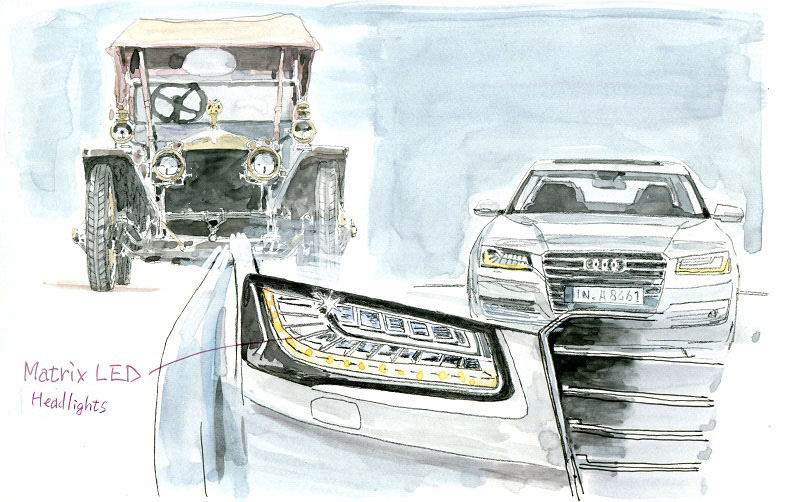

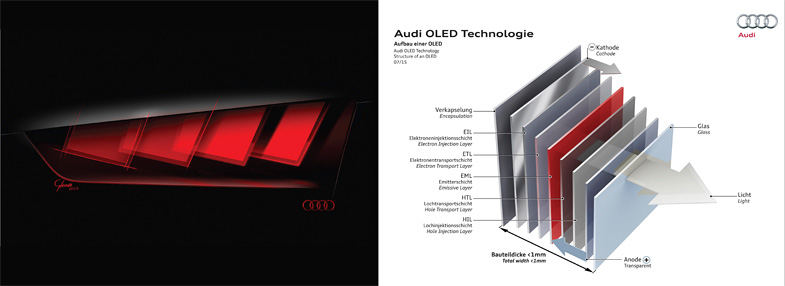

2015年のフランクフルトモーターショーに出展するコンセプトカーに、アウディが新しい照明技術を採用している。オーガニックLEDと呼ばれるもので、1000分の1mm以下の層を積み重ねて作るためにデザインの自由度が高い。消費電力が小さく、ほとんど発熱しないという特性を持っている。

-

- アウディが発表した、オーガニックLED(有機発光ダイオード)を用いたヘッドライトのデザインスケッチと図解。

モーターショーで大々的に発表するのは、自動車にとって照明技術が重要な意義を持っていることのあらわれだ。アウディはマトリクスLEDヘッドライトやレーザーハイビームなどを立て続けに採用しており、技術的な優位性をアピールしている。エンジンやトランスミッション、サスペンションといった中核技術に比べると地味に見えるが、実は照明技術は、自動車の走行性能や安全、さらにはデザインにも大きな影響を与えている。

初期の自動車には照明は付属していなかったが、夜間にも走行するようになると照明装置が必要になった。最初に採用されたのは灯油を用いたランプだった。より明るいアセチレンランプが取って代わったが、火を使うことには変わりがない。カーバイドと水を反応させてアセチレンを発生させて燃焼させるわけで、安全性の面では不安が残る。点火作業のわずらわしさもあり、電気式ヘッドライトが登場すると、燃焼式ライトは姿を消した。

-

- 日野オートプラザに収蔵されるTGE-A型トラックのヘッドライト。カーバイドを用いた燃焼式だったので、専用のタンクから燃料を供給し、写真のようにフタを開けて点火する必要があった。

ただ、電灯をヘッドライトに使用するのは簡単なことではなかった。白熱電球は1879年にトーマス・エジソンによって実用化されていたが、耐久性に乏しかった。当時はダイナモの性能も低く、安定した電流の供給も課題となっていた。電気自動車には比較的早く装着されていたが、ガソリンエンジン車に電気式ヘッドライトが付けられるようになったのは1910年頃である。

-

- 最初期のころの電気式ヘッドライト。写真は1914年式シボレー・シリーズHのもの。

1919年には、フランスで自動車用ヘッドライト専用工場のプロジェクチュル・シビエが設立される。1日に100個という量産体制を整え、プジョーやシトロエンに製品を供給した。

デザインの自由度を上げたLED

白熱電球を使ったヘッドライトは燃焼式に比べて飛躍的に利便性が高まったが、弱点もあった。発光体のタングステンが高熱で昇華し、ガラスの内側に付着して黒ずんでくるのだ。使用しているうちに次第に暗くなり、十分な照度を得られなくなってしまう。

この問題を解決したのが、ハロゲンランプである。フィラメントにタングステンを使うのは同じだが、電球内に不活性ガスの窒素やアルゴンのほかにハロゲンガスを封入している。ガラスに付着したタングステンはハロゲンと化合し、再びフィラメントに戻る。自己再生能力を持つことで長寿命を実現した。フィラメントの温度を高く設定できるので、白熱電球より明るくて白い光を発するのも美点だ。

-

- 軽乗用車に採用されるハロゲンランプ。ハロゲンランプは今日でも、廉価なモデルを中心に幅広く用いられている。

白熱電球やハロゲンランプとはまったく異なる発光方式を持つのがディスチャージヘッドライトである。HID、キセノンランプなどと呼ばれることもある。フィラメントを使わず、電極間の放電を利用して発光する。ネオンや蛍光灯と似た仕組みで、バルブ内にはキセノンガス、水銀、ハロゲン化金属などが封入されている。ハロゲンランプより消費電力が少なく、コンパクトな設計ができるメリットがある。消耗品のフィラメントを使わないので、耐久性も高い。

ただし、点灯時には瞬間的に高電圧が必要で、昇圧のためのユニットを用意しなければならない。ライト本体がコンパクトでも、システム全体としては場所をとってしまうこともある。スイッチを入れてから本来の明るさになるまでに時間がかかり、色温度を安定させるのに工夫が必要だ。コストが高くなりがちでもあるが、それでも高級車を中心に普及が進んでいった。1991年にBMW 7シリーズが採用したのが初めての例である。

-

- 1986年に登場した2代目BMW 7シリーズ。1991年に、他のモデルに先駆けてHIDが採用された。

2007年には、レクサスLS600hが初めてLEDヘッドライトを搭載した。発光ダイオードという半導体素子を利用した照明である。1962年にはすでに開発されていたが、当時は赤色のものしか作れなかった。困難だった青色LEDの研究には日本人が大きな業績を残しており、2014年にノーベル化学賞を受賞している。これによって白色LEDが実現し、ヘッドライトとしての利用が可能になった。

-

- 2007年に登場したレクサスLS600h。複雑な造形のLEDヘッドライトが採用されていた。

LEDはディスチャージヘッドライトよりさらに消費電力や発熱が少なく、寿命が長い。応答性もよく、スイッチを入れれば瞬時に最大の光量が得られる。性能だけでなく、デザインにとっての利点も大きい。点光源なので配置の自由度が高く、思い通りの造形が可能になった。

規格化に対抗したリトラクタブル

ヘッドライトは、長い間丸型であることが常識だった。電球と反射鏡、レンズという3つの部品で構成されており、丸型が最もシンプルで作りやすい。すべてを一体化したのが、シールドビームと呼ばれるタイプである。大量生産に向き、互換性を持たせることができる。故障した場合の交換も容易だった。

アメリカでは1940年から規格化され、1983年まで新車への採用が義務付けられていた。日本車やヨーロッパ車も、アメリカ輸出用のモデルには規格に合ったシールドビームを装着しなければならなかった。低価格化には有利だが、自動車デザインの幅は狭くなってしまう。ヨーロッパでは、1960年頃から角型ヘッドライトが登場している。アメリカでも1970年代に角型シールドビームの規格が定められた。

-

- 北米仕様のメルセデス・ベンツ300SD。欧州仕様では角型のヘッドライトが備わるスペースに、片側2灯の丸いヘッドライトが備えられている。

1984年にアメリカでバルブ交換式を条件に規制が緩められると、さまざまな異型ヘッドライトが現れるようになった。トレンドを決定づけたのは、1995年に発売されたメルセデス・ベンツ Eクラスである。楕円(だえん)形を2つ並べたヘッドライトは斬新で、保守的だと思われていたメルセデスが思い切ったデザインを採用したことが驚きを持って迎えられた。

-

- 1995年に登場したW210こと2代目メルセデス・ベンツEクラス。それまでのメルセデス・ベンツのイメージとは一線を画すデザインにより、話題を呼んだ。

規格を守ったまま新しいヘッドライトの形状を追求する試みもあった。ユニットごと格納式にしたリトラクタブルヘッドライトである。古くは1930年代に採用例があるが、本格的に流行したのは1960年代からである。ノーズを低くすることができるため、スポーツカーによく装着されている。ロータスやフェラーリ、ランボルギーニ、ポルシェなどに多くのモデルがある。日本ではトヨタ2000GTで初めて採用され、トヨタ・セリカ、ユーノス・ロードスター、ホンダNSXなどもよく知られている例だ。

-

- メガウェブ ヒストリーガレージに展示されているトヨタ2000GT。2000GTは日本車として初めてリトラクタブルヘッドライトが採用されたモデルだった。

現在では、リトラクタブルヘッドライトを装着しているモデルはほとんど消滅してしまった。空力的に有利なようでも格納時以外ではむしろ悪化するという事実があり、開閉機構が重量増につながってしまうのも弱点となる。異型ヘッドライトを使えるようになったことで、デザイン上の役割も小さくなった。何よりも衝突時の安全性に問題があることが泣きどころで、日本ではマツダRX-7を最後に作られていない。

ヘッドライトの進化を促したものに、レースの存在がある。夜間のレースでは視界の確保が重要で、ヘッドライトの性能は成績に直接結びつく。1926年にシビエはル・マン24時間レースのために淡黄色のフォグランプを開発している。白色よりも視認性が高いとされていたからだ。市販モデルでもフランス車には淡黄色のヘッドライトがよく使われていた。日本では2006年からヘッドライトの色が白のみと定められたので、新車には使用できない。

視認性の向上には、照度を上げる以外の方法もある。照らす方向をコントロールするのだ。ハイビームとロービームの切り替えは、1910年代から存在している。1967年には、シトロエンDSが量産車として初めてステアリング連動式ヘッドライトを採用した。最近では、GPSとマッピングデータを利用して死角を減らす研究も行われている。ヘッドライトは今も次々に新技術が生まれているホットなフィールドなのだ。

-

- シトロエンDSには、ステアリングを切った方向をヘッドライトで照射する機能が備えられていた。

関連トピックス

topics 1

レーザーハイビーム

アウディは2011年のル・マン24時間耐久レースでフルLEDヘッドライトを装備したマシンを投入し、圧倒的な勝利を通して夜間走行での威力を証明した。このテクノロジーはその後市販車にも導入されている。

2013年にはマトリクスLEDヘッドライトを採用したモデルで4連覇を果たしている。片側25個のLEDを電子制御で10億通りに光らせるもので、同じ年に市販車のR8にも搭載された。

2014年のル・マンでは、レーザースポット技術を応用したハイビームが新たな武器となった。ハイパワーレーザーダイオードが青色のビームを発し、蛍光体コンバーターで白色に転換する。

近くから中距離までをLED、遠方をレーザースポットで照らし分け、夜間でも500m以上先まで照射した。この技術も、すでにR8の限定モデルに採用されている。

-

- 2013年のル・マン24時間耐久レースを走るアウディR18 TDI。

topics 2

青色LED

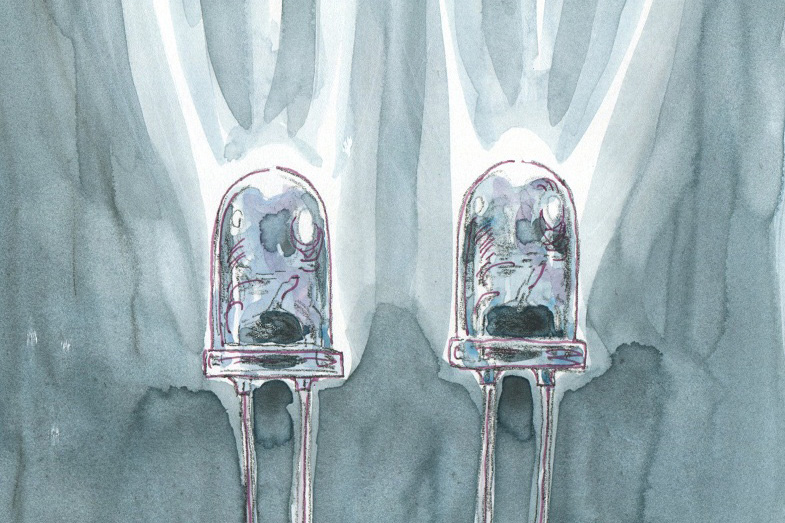

整流作用を持つ半導体のダイオードのうち、順方向に電圧をかけると発光する素子をlight emitting diode=LEDと呼ぶ。電子のエネルギーが直接光エネルギーに変換される仕組みだ。

波長は素材によって異なり、組み合わせることによってさまざまな色調が得られる。セレン化亜鉛や炭化ケイ素が青色発光することは知られていたが、実用化には至らなかった。赤崎勇と天野浩によって窒化ガリウムの結晶化の研究が進められ、高輝度青色LEDの基礎技術が確立した。

より安価な酸化亜鉛による青色LEDの開発も試みられており、LEDヘッドライトの低価格化が進む可能性もある。

topics 3

フォグランプ

ヘッドライトとは別に、補助灯としてフォグランプが装着される場合がある。名前のとおり、濃霧の中で使用することが目的である。

霧の中では光が拡散すると前が見にくくなるため、フォグランプは上下に照射角が狭く設定されている。車両のすぐ前だけを照らす配光だ。対向車から見つけやすくなることも考慮されている。

フォグランプのみを使って走行することは認められていない。あくまで補助灯であり、ヘッドライト点灯時に併用することとなっている。

日本の法規では装着が義務付けられてはいないので、ドレスアップ感覚での装備も見受けられる。ラリー車をまねて後付けのフォグランプを4個並べる例もあったが、規定では同時に3個以上を点灯させることはできない。

-

- トヨタ・ハリアーのフロントマスク。バンパーの端にフォグランプが備えられている。

【編集協力・素材提供】

(株)webCG http://www.webcg.net/

[ガズー編集部]

連載コラム

最新ニュース

-

-

スズキ『キャリイ』シリーズ 仕様変更

2024.04.19

-

-

トヨタ カムリ 新型、全車ハイブリッドに

2024.04.19

-

-

車中泊を快適に! ランドクルーザー250 用ベッドキット登場

2024.04.19

-

-

トヨタ ランドクルーザー250 をモデリスタがカスタム…都会派もアウトドア派も

2024.04.19

-

-

ホンダ『N-VAN』一部改良、急アクセル抑制機能を装備…アウトドアスタイルの特別仕様も

2024.04.18

-

-

花粉や黄砂を撃退! 車内環境をアップグレードするエアコンフィルターの魅力~Weeklyメンテナンス~

2024.04.18

-

-

沖縄で初開催のラリーチャレンジは大盛り上がり!観客目線レポート&参加者インタビューをお届け

2024.04.18