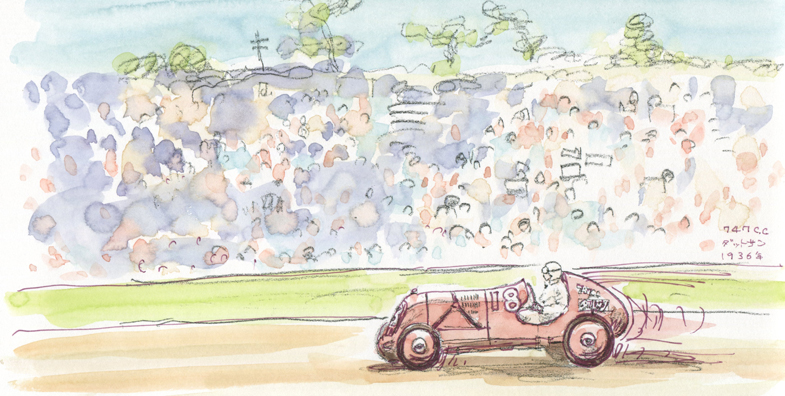

多摩川スピードウェイ――自動車競走の時代 (1936年)

よくわかる自動車歴史館 第115話

日本初の自動車レースは大赤字

日本初の本格的な自動車レースは、1964年の第1回日本グランプリとされている。前年にできたばかりの鈴鹿サーキットで開催され、20万人以上の観客を集めた。サーキットの開設は、本田宗一郎の強い思いによって実現した。彼は「俺はレースをやるところが欲しいんだ。クルマはレースをやらなくては良くならない」と話し、安全に高速走行ができるサーキットを作ることがメーカーの義務だと考えていた。

本田は若い頃からサーキットの重要性を知っていた。アート商会で働いていた時にレーシングマシンの製作に携わり、1923年にはライディングメカニックとして優勝に貢献している。日本でようやく自動車レースが行われるようになった時期だった。1907年には、イギリスのブルックランズGPレースでフィアットに乗る大倉喜七郎が2位に入賞する快挙を成し遂げているが、日本国内にレース文化が浸透するには長い時間を要した。

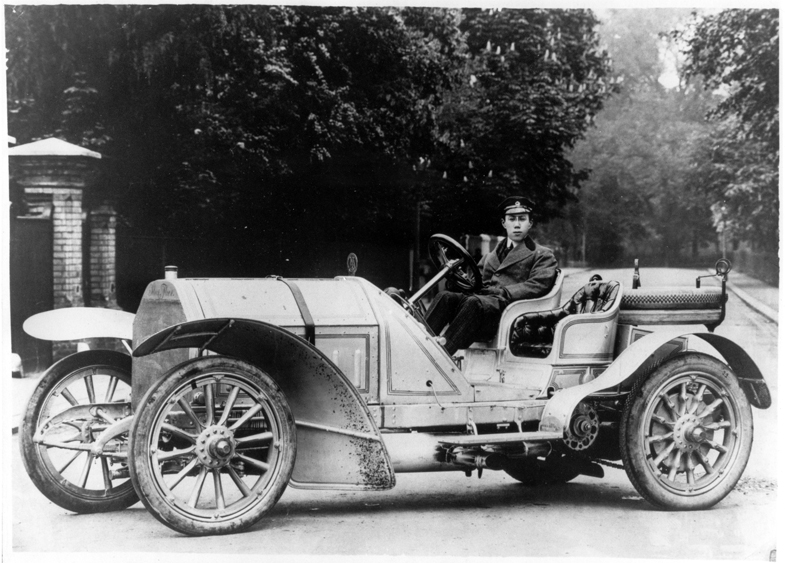

日本人初のレーシングドライバーとされる、大倉喜七郎と彼のフィアット。大倉はフィアットからACFのグランプリカーと同型の車両を購入すると、1907年6月17日に催されたブルックランズサーキットのオープニングレースに参戦。2位入賞を果たした。

自動車を用いた日本初のイベントは、1911年に目黒競馬場で行われた飛行機と自動車の競争だった。自動車同士のレースは1914年が始まりで、同じく目黒競馬場で4台のアメリカ車を走らせた。アメリカで人気を集めていた興行をそのまま日本に持ち込んだのだが、客は集まらず大赤字になる。

状況を変えたのは、アメリカから帰国した藤本軍次である。彼は幼い頃に渡米し、成人するとレース興行でアメリカ中を巡業していた。対日感情が悪化すると、1922年に1台のハドソンを伴って帰国する。日本でもレースを行いたいと考えていた彼は、報知新聞社に自動車の企画を持ち込んだ。最初に実現したのは、オートモ号と急行列車が東京−下関間を走るイベントである。アメリカと違って日本の道が整備されていないのは藤本の誤算だった。狭い道で大八車を抜くのにも手間取り、急行列車には大敗を喫する。ただ、普通列車には勝利したこともあり、報知新聞社は自動車レース開催を決めた。

-

- オートモ号とは豊川順彌の白楊社が製作した、日本初の本格量産車である。写真は国立科学博物館とトヨタ博物館が共同で復元した個体で、1999年に完成した。

河川敷に誕生した日本初の常設サーキット

1922年の秋、東京・洲崎の埋め立て地で自動車大競走というイベントが開催された。参加したのはマーサー、チャルマー、ハドソン、プレミアの4台である。5万人の観客を集めたが、実際にはレースは行われていない。運営に不慣れなこともあって現場が混乱し、警官隊が導入される騒ぎとなった。警視庁が2台以上の同時走行を禁止したため、スタート直前にタイムトライアル形式に変更された。

第2回自動車大競走が開催されたのは、1923年の4月である。日本自動車競走倶楽部が設立され、環境が整いつつあった。警視庁への根回しも行われ、3マイル、5マイル、10マイル、25マイルの4種類の距離で無事にレースが行われた。出走したのは12台である。当時の日本には競技用車両は8台しかなく、乗用車を改造して参加する者もいた。

-

- 本田宗一郎が1924年に製作したカーチス号も、この時期のレースで活躍した一台である。アメリカ車のミッチェルのシャシーに、航空機用のV8エンジンを搭載していた。(資料協力:多摩川スピードウェイの会)

大正時代に行われたレースは、合計11回とされている。すべて特設コースで、洲崎、鶴見、砂町、月島の埋め立て地が使われた。代々木や立川などの練兵場にコースを作ったこともある。海岸で草レースが行われたこともあったようだ。こうして回が重ねられると、最初のうちはレースができることだけで満足していた参加者の間に、次第にもっといい状況で走りたいという思いが生まれてくる。雨が降るとコースは泥だらけになり、大会が延期されることもあった。

常設のサーキットの必要性を痛感した藤本軍次と報知新聞社企画部の金子常雄は、多摩川河川敷に目をつけた。敷地の所有者であった東京横浜電鉄(現在の東急)に話を持ちかけ、土地5万坪と7万円の出資を取り付ける。三菱系の資産家飯田正美が3万円を提供し、サーキットが建設されることになった。

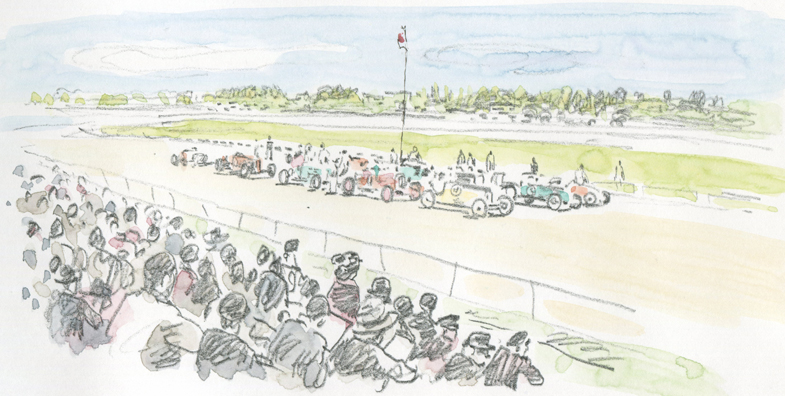

コースは長径450m、短径260mのオーバル型で、1周1200mだった。幅は20mである。簡易式ではあったが舗装が施され、雨でも泥地化する心配はない。1936年6月7日、完成した多摩川スピードウェイで第1回全国自動車競走大会が開催された。広報・宣伝担当として運営に関わったのは、後にフェアレディZの父として名を知られることになる片山 豊である。

-

- 日本初の常設サーキットとして誕生した多摩川スピードウェイ。四輪車だけでなく、オートバイでのレースも開催された。

主催者発表では、3万人の観衆が集まったという。スペースの広さからすると過大な数字のようだが、大盛況であったことは確かだ。当時の写真や映像を見ると観客席は人波で埋めつくされている。最前列にはスーツの紳士と並んだ日本髪の女性の姿があり、学生服姿の青年も多い。整然と旗を振って応援する一団は、どこかのチームの応援にかり出されたのだろう。

参加車のバリエーションは豊富で、アメリカのフォードやハップモビル、イギリスのベントレーやインヴィクタが出走した。フランスのブガッティT35、イタリアのイソッタ・フラスキーニ8Aも参加している。クラス別に優勝杯、商工大臣杯、ボッシュ杯、国産小型レース杯、フォード杯、ジェネラルモーターズ杯といったレースが行われた。

-

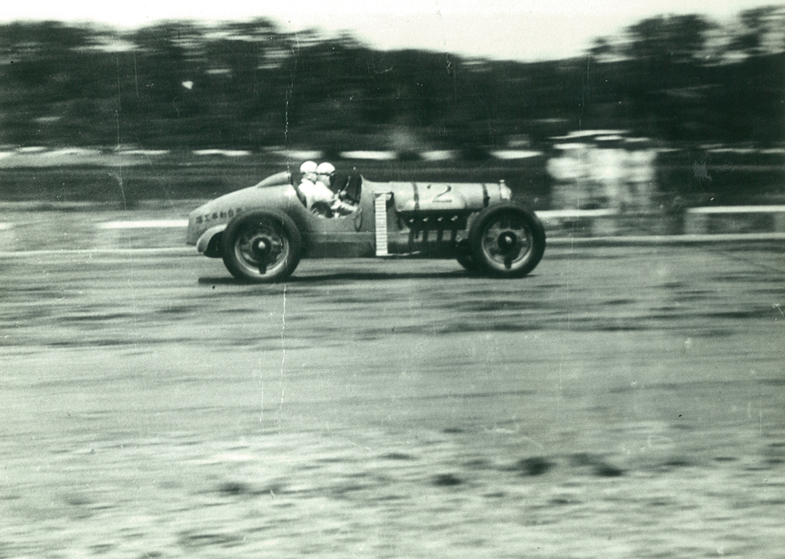

- 多摩川スピードウェイでのレースにはさまざまな国のモデルが参加した。写真は戦間期を代表するレーシングカーのブガッティT35。(資料協力:多摩川スピードウェイの会)

小型車クラスはダットサンとオオタの対決

優勝杯を手にしたのは、実業家の渡辺甚吉がヨーロッパから持ち帰った1928年型のインヴィクタである。直列6気筒4.5リッターエンジンを搭載する高性能車で、整備を任されていた簗瀬自動車の手によってレーシングカーに仕立てられた。渡辺自身は運転せず、運転手として雇用されていた川崎次郎がステアリングを握った。ボッシュ杯を制したのは、カーチス号に乗るアート商会の榊原真一。本田宗一郎が手がけたマシンは改良が施され、戦闘力が向上していた。

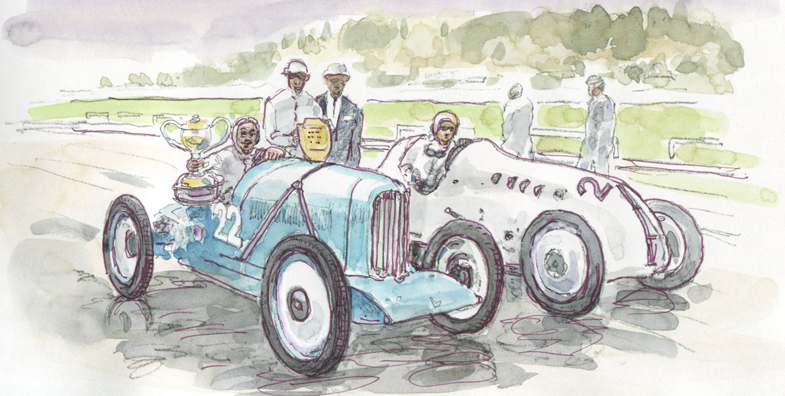

10周で行われた国産小型レース杯の勝者は、オオタ・レーサーに乗る太田祐一だった。太田工場を設立した太田祐雄の長男で、技術者兼デザイナーとして才能を発揮していた。工業学校を卒業してすぐにフェートン、ロードスターなどのボディーを設計した俊才である。ワークス体制で臨んだオオタ以外はほぼノーマルのダットサンに乗るアマチュアで、性能の差は明らかだった。

-

- 国産小型車によるレースを制したオオタ・レーサーと、ドライバーを務めた太田祐一。

ダットサンが勝つものだと信じていた鮎川義介は衝撃を受け、勝てるマシンを作るよう厳命する。同じ年の10月25日に行われた第2回大会には、2種類のマシンを2台ずつ用意して必勝を期した。スーパーダットサンと呼ばれるもので、747ccのDOHCエンジンにルーツ式過給機を組み合わせたNL75と、722ccのSVエンジンに遠心式過給機を取り付けたNL76である。短期間で作り上げたマシンは勝利を収めたが、肝心のオオタは参加していなかった。

-

- 戦前の日本を代表する小型乗用車のダットサン。第2回大会では過給機付きのレーシングカーを投入して雪辱を果たすが、ライバルであるオオタは欠場していた。

第1回大会には、本田宗一郎も出場している。4気筒のフォードB型を8バルブから16バルブに改造して自作の過給機を取り付けた浜松号を持ち込んだのだ。ジェネラルモーターズ杯ではスタートから圧倒的な速さを見せて独走したが、突然ピットから出てきたクルマを避けようとして転倒する。宗一郎は顔のケガ程度で済んだが、横に乗っていた弟の弁二郎は脊椎骨折という重傷を負った。宗一郎もケガが原因で視力低下に悩まされることになる。

全国自動車競走大会は1937年5月16日に第3回、1938年4月17日に第4回大会が開催された。それ以降、多摩川スピードウェイでのレースは途絶えてしまう。日本は中国との戦争に突入し、1941年には太平洋戦争が始まる。レースを楽しむ余裕は失われていた。戦時中はサーキットの内側を耕し、農作物を収穫したという。

戦争が終わった後、多摩川スピードウェイが初めて使われたのは1949年である。進駐軍のモーターサイクルクラブの協力のもと、全日本モーターサイクル選手権が開催された。しかし、住民から騒音に対する苦情の声があがるようになり、レースは行われなくなる。1952年になると敷地は野球場に改装され、東急フライヤーズ2軍グランドとして使用されるようになった。

-

- かつて多摩川スピードウェイが位置していた多摩川の河川敷。今はコンクリート製のスタンドが残されているのみで、コースの面影はない。

オートバイ製造で成功を収めていた本田宗一郎は、1954年にマン島TTレースへの出場を宣言する。多摩川スピードウェイの経験で、技術力向上のためにはレースに出ることが不可欠なのを知っていたからだ。ホンダは自動車製造に進出し、F1に出場して優勝を果たす。浜松号が果たせなかった勝利の夢は、はるかに大きな舞台で実現した。

多摩川スピードウェイは、現在は市民球場として住民に親しまれている。サーキットはなくなってしまったが、コンクリート製の観客席は今も往時の姿を保っている。2016年5月、設立から80年になるのを記念してプレートが設置された。

-

- スタンド跡に設置された記念プレート。多摩川スピードウェイの誕生80周年に合わせて設置されたもので、2016年5月29日には川崎市長も参加しての除幕式が催された。

関連トピックス

topics 1

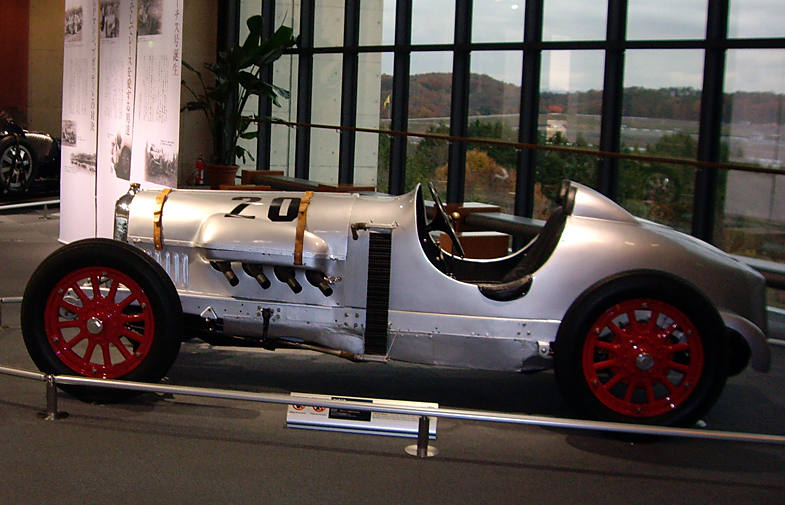

カーチス号

1922年、高等小学校を卒業した15歳の本田宗一郎は、東京・本郷湯島にあったアート商会ででっち奉公を始める。アート商会は一級の自動車修理工場で、ピストンの製造も手がける意欲的な会社だった。

経営者の榊原郁三は、器用で創意工夫が得意な宗一郎の才能を見抜く。1923年にレーシングカーの製作を始めると、彼をチームの一員に選んだ。第1号車はダイムラーエンジンを載せたマシンで、第2号車がカーチス号である。

ミッチェルのシャシーにカーチス"ジェニー"A1複葉機の中古航空エンジンを搭載したスペシャルレーサーで、全長×全幅×全高は3884mm×1749mm×1157mm。8237cc V8 OHVエンジンの最高出力は90psに達した。

乾式多板クラッチやギアなどは、自分たちで作ったパーツを用いている。1924年11月23日に行われた第5回日本自動車競走大会でデビューし、優勝を果たしている。ドライバーは榊原郁三の弟慎一で、宗一郎はライディングメカニックとして同乗していた。

-

- ツインリンクもてぎ内の博物館、ホンダコレクションホールに展示されているカーチス号。

topics 2

藤本軍次

多摩川スピードウェイ設立に力を尽くした藤本軍次は、戦争が終わると観光バスやハイヤーなどを扱うイースタンモータースを設立する。戦後の日本の復興には、自動車による移動や流通が大きな役割を果たすと考えたのだ。

経営者として業績拡大に努めながらも、藤本はかつてレースで活躍したドライバーとしての心意気を持ち続けた。1964年にはアメリカに渡り、いすゞ・ベレットで北米縦断を敢行。東京五輪PRのための行動だった。1969年には、大阪万博PRのためにトヨタ・コロナで南米を走っている。

藤本の息子である威宏も、父と同じ夢を追った。1960年代の中頃、東京サーキット設立計画に関わったのだ。現在のあきる野市が建設予定地で、1周3kmのオーバルコースにテクニカルなインフィールドを組み合わせた設計だった。

プールや演芸場を併設し、ファミリーで楽しめるレジャーランドを目指していた。建設のための会社も設立されたが、結局サーキットは作られなかった。レジャーランドの計画だけが進められ、1970年に東京サマーランドが開業した。

-

- 愛車のハドソンレーサーと藤本軍次。藤本は12歳の時に父に連れられて渡米。小学校卒業後はシアトルの自動車学校に入学するなど、アメリカで自動車文化を学んだ。

topics 3

太田工場

飛行機製作を志した伊賀氏広男爵の研究所で、技術開発に取り組む2人の若者がいた。太田祐雄と榊原郁三である。1911年に試作機を作り上げたもののテスト飛行は失敗し、研究所は解散に追い込まれる。

太田は榊原とともに独立して太田工場を設立する。1916年に帝国飛行協会主催の国産エンジン製作競技に参加し、高い評価を得た。しかし業績は芳しくなく、榊原は独立してアート商会を立ち上げた。

残された太田は、自動車修理で経営を維持しながらエンジン開発に取り組み、1917年に独自設計の水冷4気筒12馬力エンジンを完成させた。1922年には純国産車のOS号が認可を受け、量産に取り組もうとした矢先に関東大震災に見舞われ、工場は全焼してしまう。

1930年に内務省の自動車取り締まり規則が変更されたのを機に、太田は小型自動車の製作で再起を果たす。はるかに規模の大きいダットサンをしのぐ性能のモデルを開発し、第1回全国自動車競走大会では優勝を果たした。戦後に経営破綻するが、富士重工やホンダに移った技術陣は日本の自動車産業発展に貢献した。

-

- 太田工場は太田自動車製作所、高速機関工業などと名を変えつつ自動車を製作し続け、黎明(れいめい)期における日本の自動車産業の一翼を担い続けた。

【編集協力・素材提供】

(株)webCG http://www.webcg.net/

[ガズー編集部]