アイサイトの進化と「スバルらしさ」は両立するのか-運転支援システムで目指す交通事故ゼロの未来

近年、スバル車に対するイメージは大きく変わった。「走行性能の高いクルマ」から「安全性の高いクルマ」へと変化したのだ。

世界中で行われている自動車アセスメント(第三者機関による衝突安全評価)で、非常に高い評価を得ているのがその理由だ。「ぶつからないクルマ」を謳って登場した運転支援システム「アイサイト」(EyeSight)も、スバル車の安全性イメージアップに貢献している。

そして今、スバルは「交通事故をゼロにする」という目標を掲げた。これからスバルのクルマはどんな進化をしていくのだろうか。富士重工業株式会社広報部の矢野賢一氏に話を聞いた。

「落ちたらおしまい」という飛行機エンジニアの考え方

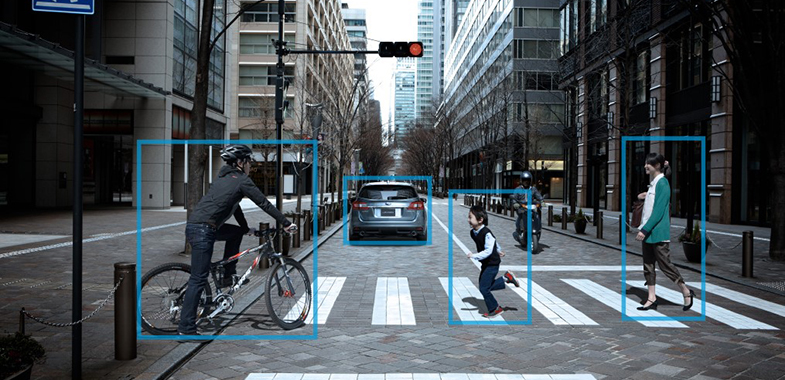

スバルは現在、視界のよさや運転のしやすさから事故のリスクを減らす「0次安全」、シンメトリカルAWDを始め、高い運動性能から事故を予防・回避する「アクティブセーフティ」、アイサイトに該当する「プリクラッシュセーフティ」、衝突時の衝撃から乗員を守る「パッシブセーフティ」の4分野から、より安全なクルマ作りを目指している。

なぜスバルは安全に注力するのか。矢野さんに尋ねると、「答えは会社のルーツにあります」と返ってきた。

スバルの源流は、1917年に創立した「飛行機研究所」にある。飛行機研究所は、後に「中島飛行機」となり東洋最大級の航空機メーカーに成長。数多くの航空機を開発し、世に送り出した。そして、航空機を開発していたエンジニアたちは第二次世界大戦後、クルマづくりを始める。

「飛行機は落ちたらおしまいです。飛行機づくりでは、なによりも安全性が優先されます。その安全最優先のものづくり精神は後輩に受け継がれ、スバルの文化になっていったのです」

中島飛行機が大正中期に製造した郵便飛行機

安全性の高いクルマを出すメーカーへと最近イメージが変わったように思えるスバルだが、その基本姿勢はクルマ作りを始めたころから変わらない。遡ると、1958年に発売を開始した「スバル・360」ですでに衝突実験を実施し、1970年代には歩行者保護の研究を行っている。アイサイトにつながる運転支援システムも、25年以上前から研究をしていたそうだ。

「アイサイトがヒットしたのは2010年ごろですが、研究がスタートしたのは1989年。1999年に『ADA』(アクティブ・ドライビング・アシスト)として、最初の運転支援システムが市販化されています。ところがこのADAは、まったく売れませんでした。それでも、担当研究者は根気よく研究を続行。社内でも『なぜ、売れないシステムの研究を続けているのか』という議論はありましたが、担当者に理由を聞くと、ただ『交通事故をゼロにしたいから』と答えたそうです」

スバルで初めて運転支援システムが装備されたレガシィ・ランカスターADA(1999年)

「交通事故をゼロにしたい」という執念で着実にシステムを進化させ、2008年に初めて「アイサイト」の名のつくシステムがデビュー。ようやく脚光を浴びる。今では、日本国内で販売されるスバル車の約9割がアイサイト装着車だ。

アイサイト装着車の事故発生件数を非装着車と比べると、人身事故全体で約60%、そのうちクルマ対クルマの追突事故に限ると約80%少ない(2016年1月 スバル発表のデータより)。売れない技術をめげずに磨き続けたエンジニアたちと、それを見守り続けた周囲や経営サイド。なによりもスバルの安全を重視する文化が生んだ大きな功績だ。

人から「運転の愉しさ」を取り上げることはない

アイサイトは今も着実に進化している。2017年には高速道路での全車速追従機能に加え、0km/hからのステアリング制御も行う先行車追従・車線中央維持機能を追加。2020年には、車線変更を含めた高速道路の自動運転を実現し、2030年までには一般道の交差点で車両や歩行者、自転車との衝突回避ができるレベルを目指す。「ぶつからない」技術の進化は、どこに向かって進んでいくのだろうか。

「スバルが開発しているのは、あくまで『運転支援システム』。人を中心としたクルマ作りを行っているスバルは、人から『運転の愉しさ』を取り上げるようなシステムは目指していません。ただ、運転支援技術の進化の結果として、ほとんど操作や運転をしなくていいクルマが出来上がるかもしれませんね」

スバルのエンジニアたちならきっと、ほとんど操作の必要ない運転支援システムをつくりあげるだろう。そのときに残る「運転の愉しさ」とはいったいどんなものなのか。もしかしたら、そのとき残った最後のエッセンスこそが、本当の意味でクルマを駆る喜びなのかもしれない。

ちなみにスバルのクルマが持つ世界シェアは、ほんの1%。トヨタや日産、ホンダ、フォルクスワーゲンといった大きなシェアを持つブランドとは当然、歩む道が異なる。

「システムの運転技術が進化した結果、『どれに乗っても同じ』になるとしたら、スバルがクルマを作る意味がありません。スバルならではの安全性とクルマに乗る愉しさを両立したクルマを開発し続けます」

(鈴木ケンイチ+ノオト)

[ガズー編集部]