【技術革新の足跡】安全技術の進展――自動運転への道(1978年)

よくわかる 自動車歴史館 第52話

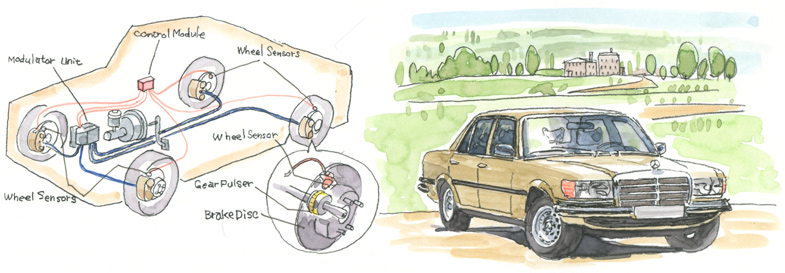

ABSから始まった電子制御システム

ポンピングブレーキという言葉は、今ではすっかり死語になりつつある。タイヤのロックを防ぐために小刻みにフットブレーキをかけるテクニックだが、自動車技術の進歩で必要がなくなったのだ。現在はほとんどのクルマにABS(アンチロック・ブレーキ・システム)が装備されており、力いっぱいペダルを踏んでも自動的にブレーキのオンオフが行われ、ステアリング操作が可能となっている。これによりパニック時の衝突回避が容易になり、安全性が向上した。

自動車部品メーカーのボッシュは、1936年に「自動車のホイールロックを防止するメカニズム」の特許を申請している。急ブレーキをかけるとステアリングが利かなくなることは、20世紀初頭から認識されていたのだ。ボッシュは解決を模索したが、当時の技術では複雑な制御ができなかった。電子制御システムが使えるようになり、実用に足るものが登場したのは1978年のことだった。最初にこの電子制御式ABSが装備されたのはメルセデス・ベンツSクラスで、BMW 7シリーズがそれに続く。高価なシステムで、高級車でなければ採用は難しかった。

日本では現在ほとんどのクルマにABSが装備されている。価格は飛躍的に安くなり、性能も向上した。初期のABSはペダルを踏むと振動が伝わってきたが、作動が細かく制御されるようになって自然なフィールになった。ブレーキだけでなく、加速時のタイヤの空転を防ぐトラクション・コントロール(TCS)、横滑りを防止するエレクトリック・スタビリティー・コントロール(ESC)も加わり、自動車の姿勢を総合的に電子制御するシステムが一般化してきた。

車速センサー、舵角(だかく)センサー、横Gセンサーなどが常にクルマの状態を監視し、危険な状態であると判断すれば積極的に介入してブレーキやエンジンを操作する。以前であれば経験を積んだドライバーにしかできなかった高度な運転技術を、テクノロジーの力で自動化したのだ。安全技術は世界的に普及しており、日本ではESCの装備が義務づけられるようになった。

衝突時の被害を軽減するシートベルトとエアバッグ

自動車の安全技術は、「パッシブセーフティー」と「アクティブセーフティー」の2種類に分けられる。受動的安全、衝突安全などと訳されるパッシブセーフティーは、事故が起きた際に被害を最小限にとどめる技術だ。

衝突時に体が車外に放り出されることを防ぐのが、シートベルトである。20世紀初頭に開発されたが、かつてはレースでもシートベルトを締めないのが普通だった。それが、次第に重要性が認識されるようになり、市販車への取り付けが義務化されていった。特に1959年には、ボルボが3点式シートベルトを開発し、特許を公開。これがきっかけとなり、3点式シートベルトは世界中に広まった。シートベルトを着用することのできない幼児や子供には、チャイルドシートが開発された。

シートベルトを補完する技術がエアバッグである。クルマが衝突すると加速度センサーがそれを感知し、火薬を爆発させてエアバッグを瞬時にふくらませる。体が動いて固い構造物にぶつかる衝撃を緩和し、かかる負荷を軽減するわけだ。ステアリングホイールや助手席ダッシュボードへの装備から始まり、サイドエアバッグ、カーテンエアバッグなどのバリエーションが作られた。ボンネット上部に仕込まれた、歩行者保護用のエアバッグも開発されている。

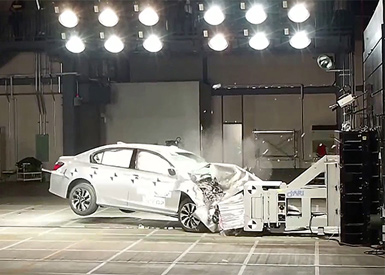

ボディー構造そのもので衝突安全を確保する技術も向上した。衝撃を吸収するクラッシャブルゾーンを設けてあえてつぶれやすく作り、乗員の生存空間を確保するという考え方である。車体の前後で衝撃を吸収し、キャビン部分の変形を防止する。日本では、保安基準で1994年の新型車から前面衝突試験が義務付けられた。さらに、側面衝突に関しても基準が設けられている。

世界各国でNCAP(New Car Assessment Program)と呼ばれる安全性能評価が行われるようになった。1995年に始まった日本のJNCAPでは、衝突安全性能試験として、フルラップ、オフセット、側面の3つの衝突試験を行い、6段階で評価して結果を公表している。歩行者頭部保護性能試験とブレーキ性能試験も実施されている。

受動安全の技術は確かに向上したが、これだけでは十分とはいえない。事故を未然に防ぐことができれば、さらに自動車は安全になる。これがアクティブセーフティーの考え方で、能動的安全、予防安全とも呼ばれる。冒頭で紹介したABSやESCもこのカテゴリーの技術だ。さらに進んで、ドライバーの操作がなくても、クルマが自ら判断して制御する技術が開発されている。

消費者の関心を呼ぶ自動ブレーキ

2014年6月に発売されたスバル・レヴォーグは、初期購入者の99%がアイサイトを装備したモデルを選んだ。アイサイトとは、スバルが2008年から採用している運転支援システムである。ステレオカメラで周囲の状況を認識し、クルマの制御を行う技術で、5つの機能が備わっている。

プリクラッシュブレーキは他のクルマや歩行者などに衝突する危険性を察知して自動的にブレーキをかけ、被害を軽減するというもの。全車速追従機能付きクルーズコントロールは、一定の車間距離を保って指定した速度で追従走行する機能だ。アクセルとブレーキを踏み間違えた時には、誤発進抑制制御が働いてクルマの急発進を防ぐ。高速道路走行時には、車線の維持をサポートし、ハンドルのふらつきなどを感知すると警告する機能もある。

これらのアクティブセーフティー機能を約10万円という低価格で提供したことで話題となり、普及に拍車がかかった。同様な技術は他メーカーでも採用しており、興味をもつ消費者が増えている。ステレオカメラのほかに、ミリ波レーダーや赤外線を利用するシステムもある。機能は限定されるものの軽自動車でも採用されるモデルが出現し、ダイハツ・ムーヴには約5万円でオプション装備が用意される。自動ブレーキが装備されることが、商品性を高める要因となる状況が生まれたのだ。

この動きをさらに進めると、最終的には自動運転が実現することになる。2013年11月には、トヨタ、日産、ホンダが合同で自動運転のデモンストレーションを行い、安倍首相が助手席で体験試乗をした。現在の法制では自動運転は許されていないが、警察庁、国土交通省、経済産業省などの間で議論が始まっている。ただし、事故が起きた際に法的責任があるのは運転者なのかメーカーなのかなど、解決しなければならない課題は多い。

それでも、高齢化社会の中で将来的に自動運転が大きな役割を果たす可能性は高い。2012年には交通事故死者に占める65歳以上の高齢者の割合は51.3%にのぼっていて、これからさらに増えることも考えられる。地方では自動車がなければ生活できない集落もあり、自動運転は高齢者が安心して生活するために求められている技術なのだ。

自動運転の研究は世界中の自動車メーカーが行っていて、新たな技術開発競争のステージになっている。IT企業のグーグルもいち早くこの分野に進出していて、2014年6月にはハンドルもアクセルもない試作車を公開した。データを解析して制御につなげるのはIT系の会社が得意とするところで、今後自動車メーカーとの協業が行われる可能性もある。

2013年10月に東京で行われたITS(高度道路交通システム)世界会議には、約60カ国が参加した。その席で、グーグルは2017年までに自動運転を実用化すると表明し、トヨタは衝突回避システムを2015年以降に市場投入することを明らかにした。自動運転をめぐる先陣争いをめぐって、すでに激しいデッドヒートが展開されている。自動運転の実現のためには、道路や情報システムなどのインフラ整備が欠かせない。各国の政府や行政の対応と合わせ、自動運転の将来をどう描いていくかが、10年後、20年後の自動車産業の構図を左右することになる。

1978年の出来事

topics 1

初のMモデルBMW M1発表

1972年、BMWのモータースポーツ部門としてBMWモータースポーツが設立された。F2やツーリングカーレースで実績を残すかたわら、市販車の開発にも乗り出す。最初のモデルが、1978年のパリサロンで発表されたM1である。

ツーリングカーレースでの勝利を目指し、3.5リッター直列6気筒DOHCエンジンをミドに搭載するスポーツカーとして構想された。ミドシップの高性能車は、BMWにとって初めての挑戦となる。開発は、経験豊富なランボルギーニとの協同で行われることになった。

シャシーはセミスペースフレーム構造で、ボディーはFRPで成形された。デザインを担当したのはジョルジェット・ジウジアーロである。1972年にBMWミュンヘン博物館開館記念で作られたガルウイングマシンBMWターボのデザインをモチーフにしている。

ランボルギーニとの連携は難航を極め、製作はバウアー社に委託されることになった。しかし、それでも生産効率を高めることができず、量産体制は整わなかった。GTカーレースへの参戦を目指したが、「連続する12カ月に400台生産」という規定を満たすことができなかった。

M1の生産は1981年で終了し、プロジェクトは短命に終わった。しかし、その後作られたM3やM5などは高性能なスポーツセダンとして高い評判を得た。BMWモータースポーツはBMW M社と名前を変え、今もBMWの研究開発を担っている。

topics 2

2ローターのサバンナRX-7発売

1973年の第1次オイルショックで、燃費が悪いとされるロータリーエンジンは存亡の危機に立たされた。マツダは燃費の改善と排ガスの浄化に取り組み、1978年に軽量でハイパワーなスポーツカーのサバンナRX-7を発売する。

2ローターの自然吸気エンジンを搭載しており、最高出力は130ps、最大トルクは16.5kgmを発生。スポーツカーとして十分なパワーを持ちながら、排ガスを再燃焼させるサーマルリアクター方式を採用して、燃費を40%向上させることにも成功していた。

RX-7はモータースポーツにも参戦し、1979年のデイトナ24時間レースでは初出場でクラス優勝という成績を収めた。ロータリーエンジン特有の軽やかな吹け上がりは軽快な操縦性と相まって日本のみならず海外でも人気を博した。

その後2度のモデルチェンジを経て、2002年に生産が終了した。排ガス規制への対応が難しかったからである。2003年にRX-8が発売されるが、マツダではこれを後継車とはしていない。このモデルも2012年に生産が終わり、ロータリーエンジン搭載車はひとまず姿を消した。

topics 3

“普通の女の子に戻りたい”キャンディーズ解散

スクールメイツに所属していたラン(伊藤 蘭)、スー(田中好子)、ミキ(藤村美樹)の3人で結成されたアイドルグループがキャンディーズである。1973年に『あなたに夢中』でデビューし、『8時だョ!全員集合』や『みごろ!たべごろ!笑いごろ!』にレギュラー出演するなど、バラエティー番組でも活躍した。

1975年の『年下の男の子』でメインボーカルがスーからランに代わり、初めてのヒットを生む。それからは『春一番』『やさしい悪魔』『暑中お見舞い申し上げます』などのヒット曲を連発し、アイドルとして確固たる人気を確立する。

絶頂期と思われた1977年、日比谷野外音楽堂で行われたコンサートで3人は突然解散を発表する。“普通の女の子に戻りたい”という言葉は大きな話題となった。解散コンサートは1978年4月4日に後楽園球場で行われ、彼女たちは5万5000人の観客の前で「本当に私たちは幸せでした!」と叫んで去っていった。

3人ともしばらくすると芸能界に復帰したが、藤村美樹は結婚して主婦業に専念した。田中好子は女優として活躍し、高い評価を得た。しかし病に倒れ、闘病生活の後、2011年に55歳の若さで亡くなった。伊藤 蘭は現在も女優を続けている。

【編集協力・素材提供】

(株)webCG http://www.webcg.net/

[ガズ―編集部]