ディーゼル――もう一つの内燃機関(1893年)

よくわかる 自動車歴史館 第73話

ペットボトル会見のインパクト

2012年に発売されたマツダCX-5は、この年のカー・オブ・ザ・イヤーに選出された。スタイリングや衝突安全性能が評価されたこともあるが、最も大きな要因となったのはパワーユニットだろう。2.2リッターのディーゼルエンジンである。低燃費と高トルクを両立させるとともに、ポスト新長期規制に適合するクリーンな排気も特徴だった。ガソリンエンジン仕様もあったが、販売数の約8割をディーゼルエンジン車が占めたという。

その後マツダは、アテンザやアクセラにもディーゼルエンジン搭載車をラインナップする。ほんの数年前には、考えられなかった状況である。日本では、長らくディーゼル乗用車が見られなくなっていた。環境問題が前景化する中、ディーゼルエンジンの排ガスが大きな問題となっていたからである。窒素酸化物(NOx)と粒子状物質(PM)が、健康被害を引き起こす元凶と指摘された。排ガス規制が強化され、基準をクリアできないモデルは退場を余儀なくされた。

ディーゼルエンジンの悪玉イメージを決定づけたのが、1999年に石原慎太郎東京都知事(当時)が行った記者会見である。ススの詰まったペットボトルを掲げ、東京では一日に12万本分の粉じんがばらまかれているとして対策を講じる必要を訴えた。「ディーゼルNO作戦」がスタートし、都条例の整備が進められていくことになった。

ディーゼル規制には大義があった。当時は明らかに整備不良とわかるトラックやダンプカーが、黒煙を吐き出しながら堂々と道を走っていた。道端に停車してアイドリングしていると、周囲に嫌な匂いが広がった。傍若無人な行動をとる一部の大型車のマナーに、多くの人が反発を覚えていた。ペットボトル会見のインパクトもあり、ディーゼル追放の運動は市民からの支持を集める。2000年には環境確保条例が制定され、PM排出基準をクリアできないディーゼル車は、新車登録から7年が経過すると走行が禁止された。

影響を受けたのは、トラックやバスなどの商用車だけではない。トヨタ・ランドクルーザー70などのSUVも、ディーゼル仕様車は東京とその近県では走行できなくなった。PM除去装置をつけて規制対象から外れることも可能だったが、高額な改造費用がかかる。多くの人が、諦めて愛車を手放すことになった。

日本初のディーゼル乗用車はクラウンだった

2006年に日本で販売されていたディーゼル乗用車は、ランドクルーザープラドなど一部のSUVだけだった。同年、ヨーロッパでは乗用車のディーゼル比率が50%を超えており、あまりにも対照的な状況になっていた。日本でディーゼル乗用車がまったく受け入れられなかったわけではない。多くのメーカーからディーゼルエンジン搭載車が販売されていた時期もある。

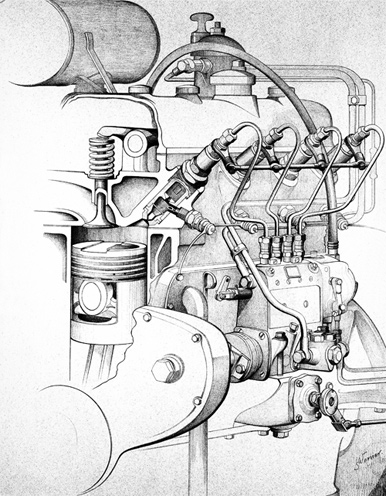

日本初のディーゼル乗用車は、1959年に登場している。トヨペット・クラウンに、1.5リッター4気筒のC型ディーゼルエンジン搭載車が加わったのだ。当時の世界最小となる意欲的な製品で、ボッシュ式噴射ポンプと空気式ガバナーを使って40馬力を得ていた。販売は少数にとどまり、トヨタが再びディーゼル乗用車を発売するのは1977年である。

1962年にいすゞが発売したベレルには、ガソリンエンジンとディーゼルエンジンの両方が用意されていた。いすゞは戦前のヂーゼル自動車工業がルーツであり、ディーゼルエンジン技術の蓄積があった。ベレルは成功しなかったが、フローリアン、117クーペ、ジェミニなどにディーゼル仕様車をラインナップしていった。

1964年には日産がセドリックに2リッターディーゼルエンジン車を追加。その後ブルーバード、サニー、スカイラインなどにも広げ、ディーゼルエンジン車を充実させていく。1980年代に入ると、三菱とマツダもディーゼル乗用車市場に参入する。1983年にはダイハツが世界最小の1リッター3気筒ディーゼルエンジンを採用したシャレードを発売した。ディーゼル乗用車はごく当たり前の存在となり、市場における販売比率は5%を超えた。順調に販売を伸ばすかに見えたが、日本では次第にディーゼル乗用車への逆風が強くなっていく。

1989年に自動車税制改正があり、ディーゼルエンジン搭載車もガソリン車と同じように税金が排気量別になった。1996年に特定石油製品輸入暫定措置法が廃止になってガソリン価格が低下し、軽油との価格差が縮小する。経済性を売り物にしていたディーゼル乗用車は、存在意義を問われることになった。

さらに2000年には、尼崎公害訴訟で排ガス中のPMによる健康被害が認定され、汚染物質の排出差し止めが求められた。この判決は道路行政の見直しを迫るもので、政府は大型車の通行規制を進めることを約束する。2002年に自動車NOx・PM法の車種規制対象が閣議決定され、都条例規制も始まった。ディーゼル乗用車は、日本の道から姿を消してしまった。

きれいな燃焼を実現したコモンレール式噴射装置

ディーゼルエンジンは、1886年のカール・ベンツによるガソリン自動車の発明と同時期に登場した。1893年に、ルドルフ・ディーゼルが「既知の蒸気機関と内燃機関を置換する合理的熱機関の理論と構築」という論文を発表する。これによって特許を取得し、ディーゼルエンジンの理論的基礎が築かれた。

1824年にニコラ・レオナール・サディ・カルノーが熱力学の原点となる「火の動力およびこの動力を発生させるに適した機関についての考察」という論文を発表し、カルノーサイクルと呼ばれる熱機関の仕組みを提案した。温度差を利用して動力を取り出す思考実験である。実際に作動するものではなかったが、熱は熱素という物質によってもたらされるとの考えが主流だった時代には画期的なもので、この原理をもとにして新たな動力機関を作り出そうとする試みが始まる。

ミュンヘン工科大学で熱力学を学んだディーゼルも、カルノーサイクルの研究を志した。最初は石炭の微粉末を用いてエンジンを作動させようとしたが、これはうまくいかなかった。圧縮着火の方法を思いついたのは、マレーシアで使われている発火ピストンを恩師のリンデ教授に見せられた時だといわれている。木製の筒にもぐさを入れ、押し棒を使って発熱させるもので、これを熱機関に利用できると考えたのだ。

爆発事故に遭うなどの苦労を重ねた末、1897年にミュンヘン工科大学で公式性能テストを行って初めて動力を取り出すことに成功した。ボア×ストロークは220mm×400mmで、出力は20馬力だったという。新たな動力装置として大きな反響を呼び、改良を重ねて発電などに利用されるようになったが、自動車に搭載するまでには長い時間を要した。ディーゼル自身も自動車の開発に取り組むが、光明を見いだせないまま1913年に謎の死を遂げてしまう。

ディーゼル自動車の研究はその後も続けられ、1922年にプジョーがパリからボルドーへのテスト走行に成功した。ルドルフ・ディーゼルとは別の方法でディーゼルエンジンの原理にたどり着いていたユンカースは、1926年にトラックを製作した。初の量産型乗用車が完成したのは、1936年だった。メルセデス・ベンツ260Dである。45馬力の2.6リッター4気筒エンジンを搭載し、最高速度は95km/hだった。

ディーゼルエンジンはガソリンエンジンと異なり、発火装置を持たない。混合器ではなく空気だけを吸入し、圧縮して高熱になったところに燃料を噴射して燃焼させるのだ。したがって、高い圧縮比に耐えられるようエンジンブロックを頑丈に作る必要があり、どうしても大型化してしまうという欠点があった。また燃焼のコントロールが難しく、NOxやPMの発生を抑えるために工夫を凝らさなければならない。アイドリング時の燃焼騒音が大きくなりがちで、大きな振動も課題だった。

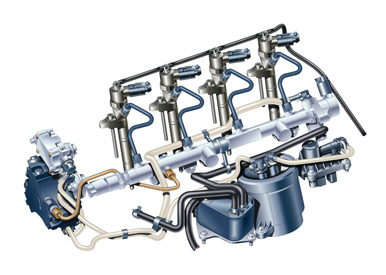

一方、燃費面ではガソリンエンジンよりも有利だ。ネガティブな要素を消していけば、もう一つの内燃機関として展望が開ける。鍵となったのは、燃料噴射装置である。きれいな燃焼を得るには、繊細な制御が求められるのだ。1992年にデンソーが完成させたコモンレール式燃料噴射装置は、画期的だった。蓄圧式にすることで高い圧力を実現し、効率のよい燃焼を実現する。アイデア自体は20世紀初頭からあったが、電子制御を用いることで細やかなコントロールが可能になった。

ヨーロッパではボッシュが1997年からコモンレールシステムの供給を始め、これが乗用車のディーゼル化を急激に後押しすることになった。厳しい規制をクリアした新世代のクリーンディーゼルエンジンは、黒煙を吐くことなどなく、アイドリングも穏やかだ。ガソリンエンジンとは異なるトルク感で加速性能に優れ、高速道路での長距離移動の多い交通事情から低燃費が歓迎された。

日本でも、ディーゼルエンジンへの偏見が薄れつつある。2012年には石原氏が会見で「私は必然的にディーゼルで走るクルマが増えざるを得ないと思うし、けっこうなことだと思う」と述べた。熱力学の純粋な思考実験から始まったディーゼルエンジンは、理想を追求するエンジニアの情熱を今もかき立てている。

1893年の出来事

topics 1

デュリエ兄弟がアメリカ初のガソリンエンジン車製造

アメリカでは1830年代から蒸気機関車の運行が始まった。広大な国土ゆえに交通インフラの整備が大きな課題となっており、自動車の発明が伝えられると、発明家やエンジニアがガソリンエンジン車の製造を目指して開発を競うようになる。

情報は乏しく、彼らは雑誌『サイエンティフィック・アメリカン』に掲載されたベンツ車の構造図に頼って新時代の乗り物を作り出そうとした。自転車製造を行っていたチャールズとフランクのデュリエ兄弟も、馬車を買い込んで小型のエンジンを載せようと考えた。

1893年に試作車が完成し、テスト走行を行った。恐ろしく低速で、それを見た出資者は資金の提供を中止してしまったという。それでも“ホースレス・キャリッジ(馬なし馬車)”と名付けられたアメリカ初のガソリンエンジン車は評判となり、各地で追随者が現れた。

1900年頃にはアメリカ全土で自動車会社が乱立していた。部品工場から主要パーツを購入し、それなりの自動車を組み立てることができるようになっていた。1905年頃から淘汰(とうた)が始まり、本格的な自動車産業が育っていくことになる。

topics 2

ヘンリー・フォードがエジソン照明会社の技師長に

ヘンリー・フォードは1863年にアメリカ北部のミシガン州ディアボーンの農場で生まれた。農業を嫌った彼は、16歳になるとデトロイトに出て工場で働くようになる。

1892年にディアボーンに戻ると、蒸気エンジンを使ったトラクターや脱穀機などの改良に取り組んだ。彼の才能は広く知られるところとなり、農機具メーカーのウエスチングハウス社からエンジニアとして雇われる。

1891年にはエジソン照明会社にスカウトされ、デトロイトで技師として働くことになった。1893年に技師長に昇進したフォードは、それによって得た資金と時間を使って自動車の開発に力を注いでいく。

1896年に、フォードは初めてガソリン自動車を完成させる。屋内の仕事場で作られた試作車を外に出そうとすると、入り口が狭くて通れなかった。フォードは斧(おの)でレンガの壁を壊し、テスト走行に持ち出した。アメリカの自動車産業を支えるフォードは、ここから始まった。

topics 3

富岡製糸場を三井に払い下げ

明治時代に日本の基幹産業となったのは、製糸業だった。江戸時代から生糸の生産が盛んになっており、技術的にも進んでいた。ただ、質の悪い製品も横行しており、国際的な信頼を得るために政府は官営模範工場を開設した。

フランス人のポール・ブリューナに技術指導を依頼し、群馬県に工場が建設された。富岡製糸場は、1872年に操業を開始する。当時最先端の機械を導入した工場で、繰糸器300釜を設置する世界最大級の工場だった。

1880年に「官営工場払下概則」が施行され、民営化が進められる。歳出削減と産業振興が目的だったが、政財界の癒着も指摘された。富岡製糸場は12万1460円で三井財閥に払い下げられることになった。

富岡製糸場はその後原合名会社から片倉製糸紡績会社へと受け継がれ、戦災を逃れて操業を続けた。戦後になると日本の製糸業は徐々に衰退し、富岡製糸場も1987年に操業を停止したが、建物は保存された。日本の産業革命の原点となったことが評価され、2014年に世界遺産に指定された。

【編集協力・素材提供】

(株)webCG http://www.webcg.net/

[ガズー編集部]