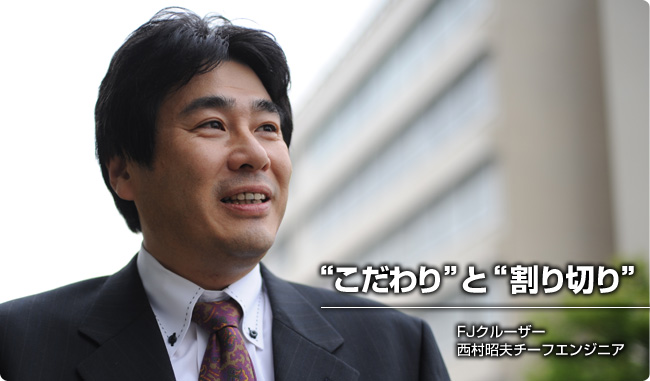

“ こだわり ” と “ 割り切り ” [FJクルーザー 西村昭夫チーフエンジニア](1/2)

2003年のデトロイトオートショーにコンセプトカーが出品された時、米国の若者から「クールだね」「これってTOYOTA?」と高い評価を受けたFJクルーザー。"個性的で魅力的なクルマを開発し、ヤングユーザーを獲得する"そして"SUVの高級化・高価格化が進む中、オフロードでの過酷な使用にもしっかり応えるトヨタ4×4の復活"という2つのミッションを持って2006年に北米市場にデビューしたこのクルマは、"すべてはクルマを楽しむため"というコンセプトを追求し、従来のトヨタが生み出してきたクルマとは一線を画す、多くの"こだわり"と"割り切り"が米国の若者から熱烈に支持されてきた。そして、2010年、FJクルーザーは右ハンドル仕様を追加して日本市場に投入される。

ハイブリッドカーに代表される"低燃費"で"快適な移動空間"であることがクルマに求められている中、なぜ、このタイミングで日本に投入するのか?その狙いについて聞くべく、2003年以来FJクルーザーの開発を手掛けてきた西村昭夫チーフエンジニアをトヨタテクニカルセンターに訪ねた。

トヨタらしくない(?)エンジニア

- 西村昭夫

- 1957年京都生まれ。

1982年トヨタ自動車工業入社。

ボデー設計部で約7年間、乗用車のボデー板金の設計や米国のNUMMIでのカローラFXのプロジェクト、VWとのVolkswagen Taroのプロジェクトなどに参画した後、商用車の製品企画セクションに異動。以来、20年余、海外のピックアップトラックやオフロード車の開発を担当。仕事のモットーは「A(当たり前のことを)B(馬鹿にしないで)C(ちゃんとやる)」と「3C(Communication×3)3D(Disclose×3):徹底した意思疎通と情報開示」。

学生時代はヨット部に所属。勉強もそこそこに、クラブとバイトと遊びに精を出す、そんな当時としては典型的な大学生でした。大学名に「繊維」が入っている大学だったので、友人の多くは繊維や化学関係に就職しましたが、僕は教授から「君の性格からして繊維の会社は向いてない。きっとトヨタの方が向いている」とアドバイスされ、トヨタに入社を決めました。ですから、トヨタの社員としては珍しく、クルマがそんなに好きだったわけでもありませんし、成績もそんなにいいほうではありませんでした(笑)。

入社して配属されたのはボデー設計部。最初の仕事は初代カローラFXのバックドアの設計です。そして、3年目くらいにGMとの合弁会社NUMMIでカローラFXを生産することになり、上司からの「なんとなくお前は海外が向いているよな」の一言で、その海外プロジェクトに参加することになりました。当時はまだトヨタでは海外出張ができるのは係長以上という時代でしたから、若い人間で海外出張経験があるというだけで重宝され、その後、フォルクスワーゲンとの提携で現地生産することになったVolkswagen Taro("ハイラックス"ベースに開発されたクルマ)のプロジェクトにも参加することになりました。

そして、その時の上司がボデー設計部と製品企画セクションを兼務していたのですが、ボデー設計部に専念することになった際、製品企画セクションから「じゃあ、若手をよこせ」という話になり、「海外プロジェクトが分かる(?)若手社員」というふれこみで商用車の製品企画セクションに異動になりました。そして、以来20年余り、海外で発売される商用車、主にピックアップトラックやオフロード車の開発を手掛け、現在はチーフエンジニアとして、FJクルーザーとTACOMA、そして4Runner(ハイラックスサーフ)の3車種を担当しています。

ですから、僕の経歴を見た多くの人から「楽しそうな仕事ばかりやってきていますね」とか、「遊びのためのクルマばかり作って、トヨタのチーフエンジニアの中で気楽で楽しそうなのはお前だけだ」なんてよくいわれますが、それは自分自身の希望とか選択ではなく、ただなんとなくそうなった訳です。もっとも、ストレスが少なくて、楽しいというのは事実です(笑)。

- 西村昭夫

- 1957年京都生まれ。

1982年トヨタ自動車工業入社。

ボデー設計部で約7年間、乗用車のボデー板金の設計や米国のNUMMIでのカローラFXのプロジェクト、VWとのVolkswagen Taroのプロジェクトなどに参画した後、商用車の製品企画セクションに異動。以来、20年余、海外のピックアップトラックやオフロード車の開発を担当。仕事のモットーは「A(当たり前のことを)B(馬鹿にしないで)C(ちゃんとやる)」と「3C(Communication×3)3D(Disclose×3):徹底した意思疎通と情報開示」。

トヨタらしくないクルマ

米国ではオフロード系のクルマというのは、ずばり"遊び(レジャー)のためのクルマ"です。けっして、生活のためのオフロードではありません。休日にフリーウェイを飛ばして山や海に出かけ、そこで思う存分、クルマを乗り回して遊ぶ。そんな遊びクルマです。それゆえ、一番に求められるのは走破性であり、堅牢性です。

もちろんランドクルーザーなどにも同様なオフロード性能が求められますが、それらは"高級車で、しかもオフロード性能もあるクルマ"なのに対し、FJクルーザーやTACOMAなどは"オフロードで気兼ねなく遊び、楽しめるクルマ"です。もっと分かりやすくいえば、"壊してもいいクルマ"ということです。つまり、価格が安くて、シンプルで、壊れても自分で直せるし、修理代も安い。また、少々、傷があったり、凹んでいても気にならない。気楽にシールなどをベタベタ貼って個性が演出できる、そんなクルマということです。

一方で、ランドクルーザーをはじめとするトヨタのSUV系のクルマは高級仕様・高価格化し、オフロードでの過酷な使用ができる"遊びのためのクルマ"を求めるお客様、特に若者からは「4×4といえばトヨタ」というイメージが消えかけていました。そこで「トヨタ4×4の復活」をミッションに開発をスタートしたのがFJクルーザーです。

また、FJクルーザーにはもう一つ重要なミッションがありました。それは「ヤングユーザーの獲得」です。開発がスタートした2003年当時、若者を中心に「トヨタのクルマは個性が乏しく、魅力がない」というイメージがあり、ユーザー層は高齢化の一途をたどっていました。それに歯止めをかけるクルマ。従来のトヨタのクルマのイメージを変え、「これってTOYOTA?」と思われるようなクールでかっこいい魅力的なクルマ。それがFJクルーザーの使命でした。(実はFJクルーザーの初期企画には当時NUMMIに勤務されていた豊田社長も参画されていたんですよ)