【技術革新の足跡】CVT――段階不要論(1987年)

よくわかる 自動車歴史館 第75話

アメリカで始まった自動変速機の普及

自動車の大量生産・大量消費のサイクルを確立したのは、1908年に登場したT型フォードだった。大衆が手に入れられる安さが爆発的な売れ行きの原因になったのは確かだが、ほかにも理由がある。運転のしやすさだ。習熟が必要だった手動式の変速機ではなく、遊星歯車を用いた半自動式を採用していた。前進2段の切り替えをペダルで行い、リバースは別のペダルで選択する仕組みである。スロットルはレバーで操作した。

現在のオートマチックトランスミッション(AT)と似た機構が登場するのは、1939年である。ゼネラルモーターズ(GM)が1940年型オールズモビルにオプションとして用意したハイドラマチックだ。1948年には、トルクコンバーターを備えたダイナフローを搭載するビュイックが現れる。イージードライブを好むユーザーが増加し、各メーカーはATの開発に力を注いだ。アメリカでは世界で最も早くAT化が進み、1970年までにAT比率は90%に達した。

日本初の本格的国産車トヨペット・クラウンは、1955年の発売当初には3段マニュアルトランスミッション(MT)仕様のみだった。1960年のマイナーチェンジで、トヨグライドと呼ばれる2段ATを備えたモデルが追加される。ATはなかなか普及しなかったが、1970年代後半から急速に増加し、1990年には自動車総販売台数に占めるAT車の比率が70%を超えた。2011年には95%に達している。

ここで言うAT車とは、AT限定免許で運転できる種類の自動車を指している。MT車の場合はクラッチペダルが必須で3ペダルの構成だが、2ペダルであればAT限定免許で乗ることができる。トルクコンバーターとギアを組み合わせた以前からある仕組みのほかに、MTの変速操作を自動化したものも、法制上はATの扱いとなる。そして、小型車や軽自動車を中心に装備されているのがCVTである。

CVTはContinuously Variable Transmissionの略で、無段変速機、あるいは連続可変変速機と呼ばれる。従来のATやMTはギアを用いるが、CVTはまったく異なるメカニズムを持っている。

CVTを発展させた画期的な金属ベルト

自動車が誕生した当初から、変速機(トランスミッション)は重要な構成部品だった。ガソリンエンジンやディーゼルエンジンといった内燃機関でクルマを動かすには、トランスミッションが必ず必要になる。自動車はエンジンのトルクをタイヤに伝えて動くが、発進と高速走行では必要な駆動力が異なるからだ。低速からの加速時には大トルクが必要となり、高速で定常走行する場合にはエンジン回転を抑えながらタイヤを高回転に保つことが求められる。速度に応じて適切な駆動力とエンジン回転のバランスを得るために、トランスミッションはなくてはならないわけだ。ほかにも、停止状態から発進するための機能、前進と後退を切り替える機能などがトランスミッションには備えられている。

MTはクラッチを切ることでエンジンとギアを切り離し、ギアを切り替えて変速した後にクラッチをつなぎなおす仕組みだ。一連の動作は手動で行われる。これに対し、一般的なATはクラッチの代わりに流体を介して力を伝えるトルクコンバーターを使い、ギアチェンジを自動化したシステムだ。ローとハイの2段から始まり、乗用車で4段、スポーティーなクルマで5段という時代が長く続いた。近年では多段化が進み、高級車では8段、9段のATが使われることが多くなっている。ギアの組み合わせによって変速比が固定されるため、多段化しても必ずシフトアップ時には一度エンジンの回転数が下がり、シフトダウン時には逆の現象が起こることは避けられない。

CVTは、ギアを使わずに摩擦力によって動力を伝える。ギアがないので変速比は決まっておらず、連続的に変化させることができるのが特徴だ。無段変速の発想自体は古くからあり、1900年代初めにはアメリカのランバートがフリクションドライブカーを販売している。アルミニウムに繊維を貼り付けた円盤を回転させ、そのディスク面にもう一枚の円盤の縁を当てることで動力の伝達と変速を行うものだ。ただ、円盤の摩耗が激しくて頻繁に取り換えなければならず、少量が生産されたにとどまった。その後もさまざまな方法が試されたが、トルクコンバーター式のATに取って代わるほどの性能を持つ方式は現れなかった。

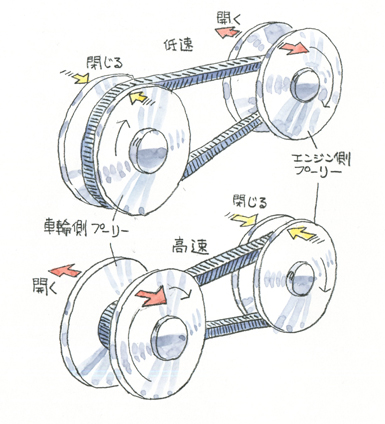

そんな中、1959年にオランダのDAFがDAF600にバリオマチックと呼ばれるCVTを採用する。入力と出力の2つのプーリーにゴムベルトをかけて駆動力を伝える仕組みで、プーリー径を変化させることで連続的に変速を行った。プーリーは、片側が円すい状となっている2枚の円盤を、円すい面を向かい合わせにして組み合わせたもので、円盤を近づけたり遠ざけたりすることでV字型の溝の幅を変化させ、円盤とベルトが触れる位置(=プーリー径)を動かすことができる。溝を狭くするとプーリー径は大きくなり、広くすると径は小さくなる。入力側のプーリー径を小さく、出力側のプーリー径を大きくすればローの状態になり、逆にすればハイギアを選んだことになる。その間を無断階に変化させることができるわけだ。

これによりDAF600はスムーズな走行を実現したものの、ゴムベルトでは大トルクに対応することはできず、急な坂道などでは滑って駆動力を伝えきれないことがあった。また、バリオマチックはボディーの下にむき出しで装着され、機構自体が大きいこともあって車内スペースを圧迫した。こうした欠点もあり、バリオマチックは後継車のDAF44には受け継がれたものの、他メーカーに追従する動きは現れなかった。問題を解決する技術は、またもオランダで開発される。ファン・ドルネ社から発表されたスチールベルトである。

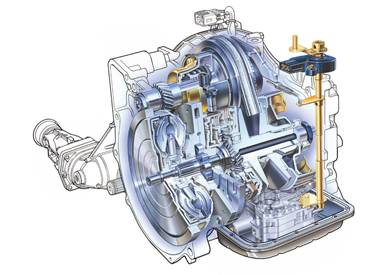

ファン・ドルネ式のベルトは、厚さ2mmほどの鋼板を打ち抜いたエレメントを数百個重ね、0.2mm弱の薄いマレージング鋼を層状にしたリングと組み合わせて成形される。高い強度と耐久性を持ち、ゴムベルトでは対応できなかった大きなトルクにも耐えることができた。また、金属でありながらしなやかで、圧縮されても変形しないという画期的な特性も持ちあわせていた。スチールベルトを用いた変速機はゴムベルトのものよりはるかに機構をコンパクトにでき、ケースに収めてエンジンと一体化する形で装着することが可能になった。

変速の違和感を克服して低燃費にも貢献

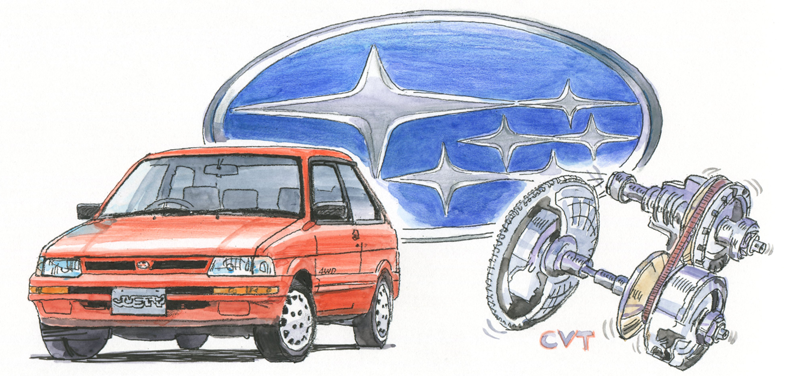

ファン・ドルネ式のスチールベルトを用いたCVTを搭載した初の量産車が、スバル・ジャスティだった。コンパクトなハッチバックのジャスティは1984年の発売当時はMTのみが設定されていたが、1987年にCVTが追加される。電磁粉クラッチを使った意欲的な機構で、「スーパーオートマチックECVT」と称してキャンペーンを展開した。ちょうど乗用車販売のAT比率が5割を超えた頃で、変速のない滑らかな走りを売りにしたのである。

しかし、販売は思いがけず伸び悩む。自動車評論家からは新技術を評価する声が多かったが、一般ユーザーの感覚には合わなかった。従来式のATに慣れつつあったドライバーにとって、CVTの変速には違和感があったのだ。ギアを使った変速ではエンジンの回転を上げてスピードを増し、シフトアップしてもう一度加速するという過程を繰り返す。CVTは最も効率のいい回転数を選んで加速するため、エンジンの回転が上がらないままにスピードだけが増していくという現象が起きる。それが違和感の原因だった。

電磁粉クラッチを用いているため、極低速でクリープが生じないことも不評だった。メーカー側ではクリープがないことは安全に寄与するとしていたが、駐車の時などにアクセル操作をしなければならないのは煩わしいと感じられたのである。3ドア版で92万7000円という価格も、通常のAT車に比べて割高だった。

CVT独特の加速感覚は“ラバーバンドフィール”と呼ばれ、アメリカや、発祥の地であるヨーロッパでも歓迎されなかった。日本でもなかなか浸透しなかったが、その後改良が進むにつれて受け入れられるようになっていった。例えばエンジン回転数とスピードの関係は、AT車から乗り換えても違和感が少ないように設定が工夫された。CVTでは変速比を無段階に変えられるので、制御の自由度が高い。効率と感覚をバランスさせて、最適な加速フィールを作り出すことができたのだ。

1998年、スバルは新しくi-CVTを登場させる。電磁粉クラッチを廃止し、発進機構としてトルクコンバーターを採用していた。ロックアップ機構が進歩したことで、伝達ロスを最小限に抑えることができるようになったからだ。これによってクリープも復活し、ユーザーの支持を得ることに成功した。トルクコンバーターとスチールベルトの組み合わせは標準となり、現在用いられているCVT車の多くがこの方式を採用している。

ホンダは1995年のシビックからCVTの採用を始め、他のメーカーもコンパクトカーや軽自動車のトランスミッションをATからCVTに置き換えていくことになる。小排気量のエンジンでFFという構成に、CVTはうまくマッチした。異色だったのは、1999年に日産がセドリック/グロリアに搭載したトロイダル式のCVTだ。ベルトを使わずローラーとディスクを接触させて連続的に変速を行う仕組みで、大トルクにも対応する。期待は大きかったが搭載車両はATモデルよりも50万円高となり、人気を得ることはできなかった。

日本では、CVTが2000年代に入ってから急速に普及した。大量生産によって価格も下がり、特に軽自動車では圧倒的な採用率となっている。燃費競争が激しくなる中で、制御の自由度が高いCVTは好都合なのだ。回転抵抗が大きいので機械伝達効率は劣っているが、変速比を細かく電子制御することでトータルの効率を上げている。逆にスポーティーな仕様を作り出すことも可能で、マニュアルモードを自由に設定できる。ギアの数によって変速の段数が決まってしまうATとは異なり、制御のプログラムだけで何段でも作り出すことが可能なのだ。

CVTにとっては、段を復活させるというのは不思議な選択でもある。ただ、それも自由度が高いことがもたらした可能性なのだ。なぜか日本での普及が突出しているCVTだが、段階不要という考え方は今も普遍性を持っているはずだ。

1987年の出来事

topics 1

日産がパイクカー第1弾Be-1を発売

1985年の東京モーターショーには、バブル景気を反映した派手で未来的なコンセプトカーが並べられた。ミドシップ4WDのトヨタFXVと日産MID4、ボディー上面を真っ黒なプラスチックパネルで覆った三菱MP-90Xなどである。

その中で異彩を放っていたのが、日産のブースに置かれた小さくて丸いクルマだった。未来どころかレトロな感覚を呼び覚ますフォルムが人気となり、係員に発売時期を尋ねる観客が続出した。思いがけない反響に、市販化のゴーサインが出る。

1987年1月に限定1万台で発売されると、わずか2カ月で予約が完了した。中身は1982年に発売された初代マーチであり、機構面で特別なものはない。129万3000円〜144万8000円で販売されたが、あまりの人気に市場では200万円以上で取引された。

デザインだけで付加価値をつける手法には批判が多かったが、このモデルには際限のない馬力競争に対するアンチテーゼの側面もあった。デザインを突出させたクルマはパイクカーと呼ばれるようになり、一つのジャンルを形作ることになる。日産はBe-1につづいてパオとフィガロを登場させ、いずれも人気車となった。

topics 2

中嶋 悟が日本人初のフルタイムF1ドライバーに

日本で初めてF1グランプリが開催されたのは、1976年である。当時はスポット参戦が認められており、日本人ドライバーの星野一義、高原敬武らが参加した。翌年も開催されたが、その後日本でのF1開催は途絶えてしまう。

1964年に初めてF1に挑んだホンダは1968年に活動を休止していたが、1983年にエンジンサプライヤーとして復帰する。1986年にはウィリアムズ・ホンダとしてコンストラクターズタイトルを獲得し、翌1987年はチーム・ロータスにもエンジンを供給することが決まる。同時に日本GPも開催が決まり、鈴鹿でレースが行われることになった。

ロータスでは若き天才アイルトン・セナが第1ドライバーを務めており、パートナーとして抜てきされたのが中嶋 悟だった。国内レースではトップドライバーとしての地位を確立していたが、34歳という遅いデビューとなった。フルタイムドライバーとなったのは、日本初である。

アクティブサスペンションの不調に苦しめられたものの、イギリスGPでは4位に入賞してホンダエンジンによる1~4位独占に貢献する。日本GPでも6位入賞を果たした。地上波での中継も始まり、日本では空前のF1ブームが巻き起こった。

topics 3

国鉄民営化

1975年11月26日から8日間にわたって行われた国鉄のスト権ストは、労働組合側の敗北に終わった。長年労働運動の拠点として存在感を示してきた国鉄労働組合と国鉄動力車労働組合は、致命的なダメージを受けることになった。

1949年に発足した国鉄は国の公共企業体で、全国に鉄道網を張り巡らせる巨大組織だった。日本の交通を支える重要な役割を果たしていたが、モータリゼーションの進展により採算が悪化し、赤字が常態化していた。労働組合が弱体化したことで、国の主導による改革への動きが加速する。

電電公社と専売公社も同時期に非効率な運営がやり玉に挙げられ、3公社の民営化が政治的課題となった。国鉄は1987年に6つの地域別旅客鉄道会社と1つの貨物鉄道会社などに分割され、民間の企業として再出発することになった。

名称はJapan Railways(ジャパン・レールウェイズ)の略称であるJRとなり、グループを保ちながらもそれぞれ独立した事業を展開することになった。同時にそれまで国電と呼ばれていた都市近郊の電車をE電と名付けて大々的に宣伝したが、この愛称を使う者はほとんどいなかった。

【編集協力・素材提供】

(株)webCG http://www.webcg.net/

[ガズー編集部]

連載コラム

最新ニュース

-

-

【ホンダ フリード 新型】「ちょうどいい」使い勝手と見た目をさらにアゲる、純正アクセサリー公開

2024.05.10

-

-

【ホンダ フリード 新型】「フリードらしいデザイン」とは? 新型で実現したデザイナーたちの挑戦

2024.05.10

-

-

レクサスのミニバン『LM』に6座仕様、価格は1500万円

2024.05.10

-

-

【ホンダ フリード 新型】「“ちょうどいい”と言葉でいうのは簡単」それでも目指した唯一無二の価値とは

2024.05.09

-

-

ホンダ『フリード』新型、6月発売へ デザイン・コンセプトを公開 2タイプで個性強調

2024.05.09

-

-

見逃せない! ブレーキダストが語るブレーキパッドの重要なサイン~Weeklyメンテナンス~

2024.05.09

-

-

世界初試乗!? ソニー・ホンダのAFEELAに自動車評論家がGT7の中で乗ってみた

2024.05.09

最新ニュース

-

-

円安、コスト上昇の影響はミニカーの世界にも 注目は「レジン」…第62回 静岡ホビーショー

2024.05.10

-

-

アネブルが水素エンジンモデルを「人とくるまのテクノロジー展 2024」に展示へ

2024.05.10

-

-

ディフェンダー に2025年型、マイルドハイブリッドディーゼルを350馬力に強化

2024.05.10

-

-

【ホンダ フリード 新型】「ちょうどいい」使い勝手と見た目をさらにアゲる、純正アクセサリー公開

2024.05.10

-

-

【ホンダ フリード 新型】「フリードらしいデザイン」とは? 新型で実現したデザイナーたちの挑戦

2024.05.10

-

-

レクサスのミニバン『LM』に6座仕様、価格は1500万円

2024.05.10