蒸気から燃料電池へ ~動力源に見る自動車進化論~(後編)

自動車におけるパワーユニットの主流がガソリンエンジンとなった20世紀においても、日本では、なおそれを模索する動きがあった。

その一つが木炭自動車である。第2次世界大戦前後の燃料不足を補うため、ガソリンエンジンを改造し、車体に後から取り付けられた木炭ガス発生装置で得られるガスを燃料としていた。木炭ガス発生装置とは、木炭や薪(まき)を不完全燃焼させ、一酸化炭素と水素の混ざったガスを生じさせる装置である。

戦後になっても日本では石油燃料が不足しており、東京電気自動車が「たま号」という電気自動車を製造した。当初は1回の充電で走行できる距離が65kmだったが、1949年の「たまセニア号」では200kmの走行が可能だったという。動力性能はともかくも、今日の電気自動車と同等の走行距離を実現していたのだ。

-

- 1947年に登場した、たま電気自動車。製造元の東京電気自動車は後にプリンス自動車となり、1966年の合併を経て日産自動車の一部となった。

しかしながら、1952年に燃料統制が終わってガソリンの自由販売ができるようになると、日本もガソリン自動車の時代を迎えることになる。国内の自動車メーカーはレースに打ち込み、高性能化を推進したが、そこに降ってかかったのが排ガス規制だった。1970年代に入ると各社は一転してこの対策に全精力を注ぐことになる。触媒方式の後処理技術やエンジンを根本的に改良する希薄燃焼など、あらゆる手段が研究された。例えばトヨタは、触媒方式はもちろん、ホンダが先鞭(せんべん)をつけた複合渦流方式(CVCC)エンジンや、ガスタービンエンジン、ロータリーエンジン、電気自動車まで研究を広げていた。こうして排ガス対策にめどが付くと、各社は再びパワー競争に入り、ターボチャージャーやスーパーチャージャーといった過給エンジンがスポーツカーのみならずセダンやコンパクトカーにも広がっていった。だが、今度は地球規模の環境問題であるCO2の削減を迫られることになる。

-

- CVCCエンジンを搭載したホンダ・シビック。厳しい規制に挑んだことにより、日本のメーカーの排ガス浄化技術は飛躍的に高まることとなった。

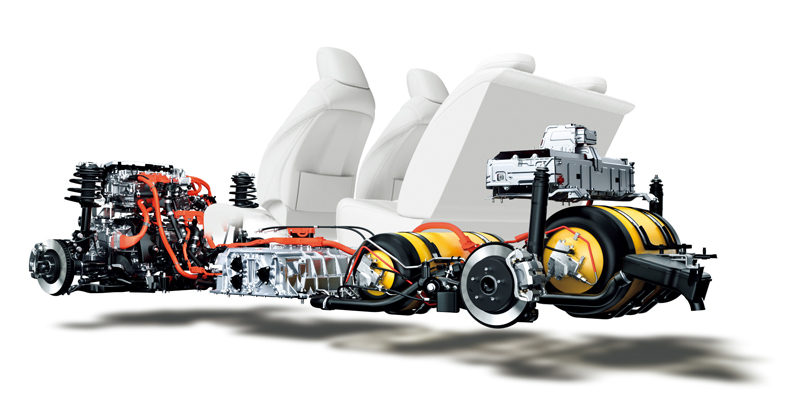

ここに再び姿を現すのが電気自動車であり、また新たな動力源として燃料電池が加わることとなった。燃料電池は、アメリカの有人宇宙飛行計画であるジェミニ計画で誕生した発電装置である。これを自動車に積み、発電しながらモーターで走る。バッテリーに充電した電気でモーターを駆動する従来の電気自動車と同じく、走行中は排ガスを一切出さないゼロエミッション車だ。燃料電池自動車の開発は1990年代初頭から大手自動車メーカーの間で始まり、そして2014年、日本のトヨタから世界初の市販燃料電池自動車MIRAI(ミライ)が登場した。

-

- トヨタが発売した燃料電池車のMIRAI(ミライ)。CO2を排出することなく、1回の水素の充てんで約650kmの距離を走ることができる。

蒸気機関に始まり、これまでの自動車のパワーユニットはほとんどが動力を得た後に排出物が出ることを当たり前としてきた。しかし、世界人口が72億人と、19世紀末の16億人から4.5倍に急増した今日、自動車はもちろん、あらゆるパワーユニットは、排出物ゼロを実行しなければ利用不可能な時代に突入したのである。

(文=御堀直嗣)

【編集協力・素材提供】

(株)webCG http://www.webcg.net/

[ガズ―編集部]