スーパーカーを革新せよ――ホンダイズムとNSX (1990年)

ーよくわかる自動車歴史館 第121話ー

エアコン、パワーシートを装備し、ATモデルも用意

1989年は日本車のヴィンテージイヤーといわれている。日産スカイラインGT-R、ユーノス・ロードスター、トヨタ・セルシオが発売された年だからだ。いずれも世界的に高い評価を受けた名車である。1980年に自動車生産台数でトップに立っていた日本は、品質と性能でも世界をリードする存在になった。快進撃はまだ続く。翌年にホンダNSXが発売されたのだ。これまで日本が足を踏み入れることのなかったスーパーカーのジャンルでデビューを果たし、世界を驚かせたのである。

NSXは、スーパーカーの概念そのものを変えてしまった。速く走ることができるエキゾチックなクルマは、それまでにも多くのメーカーが作っている。しかしどのモデルもスピード最優先の設計で、乗りこなすには高度なスキルを要するのが常識だった。マシンの性能を引き出すための忍耐は、ドライバーにとっての美徳と考えられていた。

-

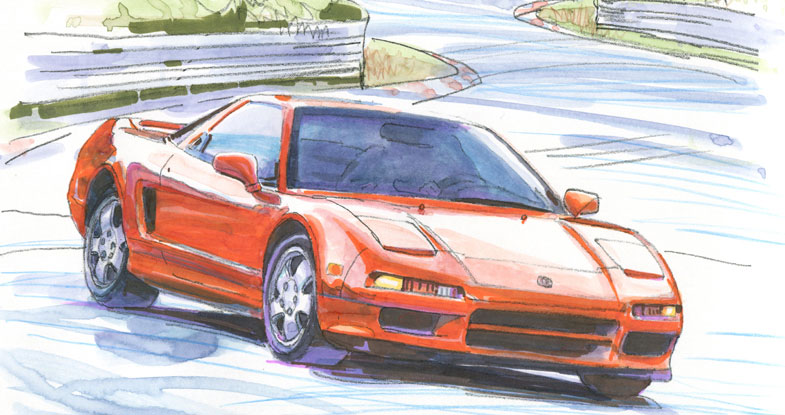

- 1990年に誕生したホンダNSX。高出力のV6エンジンをミドシップ搭載した高性能スポーツカーで、モータースポーツの世界でも大いに活躍した。

ホンダは従来のスーパーカーが前提としていた条件をすべて取り払うことから開発をスタートさせた。開発責任者の上原 繁は語っている。

「スーパースポーツカーだからといって、ドライバーが我慢する必要はない。われわれはNSXでスポーツカーの近代化を図る」

スポーツカーはスパルタンでなければならない。ドライバーは不屈の精神でマシンに立ち向かい、努力を積み重ねて常人には到達できないスピードを手に入れる――広く共有されてきた考え方だ。しかし、それはエンジニアの言い訳にすぎないとホンダは解釈した。F1で飛び抜けた好成績を挙げていた頃で、ドライバーが「乗りやすいクルマでないと速く走れない」と主張するのを知っていた。ならばF1マシンを2シーターにしてエアコンを付ければいい、と上原は考えたのだ。

-

- NSXの開発はホンダがF1で活躍していた時期で、レーシングドライバーのアイルトン・セナからアドバイスを受けたこともあったという。

NSXにはオートエアコンはもちろん、電動パワーシート、BOSEサウンドシステムも装備されていた。5段MTに加えて4段ATも用意され、AT版には電動パワーステアリングが与えられる。洗練されたインテリアには高級感があり、革張りシートは豪華なしつらえだった。これらの高品質な快適装備については、軟弱だと非難する声もあった。ABSやトラクションコントロール、SRSエアバッグについても、不必要とする意見が少なくなかったという。“硬派”のスポーツカー好きにとっては、過剰な装備だと感じられたのである。

NSXの方向性が正しかったことは、時間が証明する。スポーツカーにも高級感が求められるのが普通になり、スピードのためにドライバーが忍耐を強いられることをよしとする風潮はなくなった。ユーザーの目が厳しくなったことで、自動車メーカーは品質向上に力を注ぐようになった。かつて非常識だったNSXの思想が、今では常識になったのである。

-

- NSXのインテリア。同車のトランスミッションには運転が容易な4段ATも用意されていた。当時の高性能スポーツカーとしては、これは珍しいことだった。

操縦安定性研究からスポーツカー開発へ

はじめから快適で高級感のあるスーパーカーの開発を目指したのではない。発端は、まったく別のプロジェクトだった。1984年、ホンダ内にUMRという研究会が発足する。研究内容はアンダーフロアミドシップのパッケージングを検討するという趣旨だった。ホンダは1963年にT360とS500というFR車で四輪事業に参入したが、商業的な成功を収めたのはFF車のN360である。以来ホンダはほぼ“FF専業メーカー”となっていたが、新世代に向けて、新しい小型車のパッケージを研究する必要があると考えていたのだ。

-

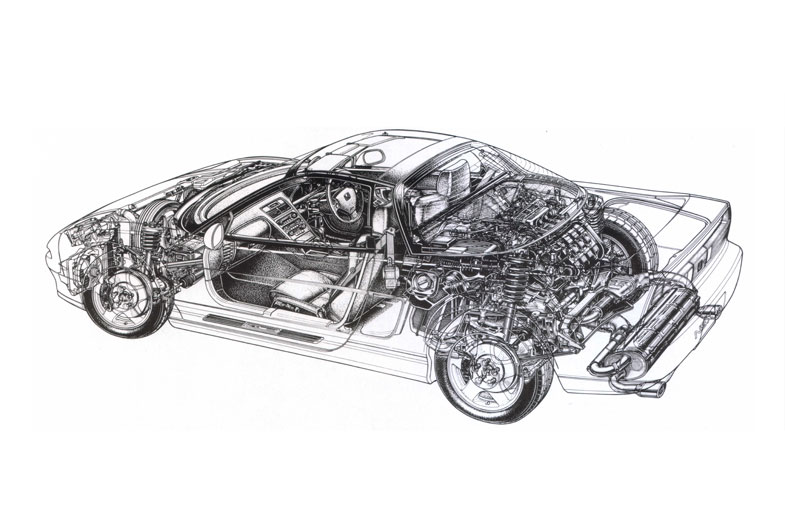

- NSXの透視図。エンジンを運転席と後軸の間に置くミドシップレイアウトは、プロペラシャフトなどの部品を省略できること、重量物をクルマの中央付近にまとめて搭載できることなどから、運動性能の面で他の駆動レイアウトより有利だった。

UMRでは、コンパクトカーのシティを改造して、床下にエンジンを横倒しで搭載した実験車を製作する。これでさまざまなテストを繰り返したが、半年ほどでFFを上回るパッケージングにはならないことが判明した。重量や熱、音の問題を解決できなかったのである。ただ、操縦安定性については高い水準だということもわかった。プロジェクトはテーマを操縦安定性に変えて継続されることになり、CR-Xをベースにした実験車も作られた。

その頃、ホンダではスポーツカーを作ろうという機運が盛り上がりつつあった。せっかくF1で頭角を現しはじめたのに、そのイメージを生かせるスポーツカーがホンダにはなかったのだ。欧州では1984年のトリノショーにコンセプトカーのHP-Xを出品してスポーツイメージを強調。また、アメリカでは1986年に高級車ブランドのアキュラが発足することが決まっており、こちらでもラインナップにスポーツカーを加えたいと考えられていた。操縦安定性を研究していたUMRに白羽の矢が立ち、「新しいスポーツカーで新しい価値を作れ」という指令が下された。

-

- ホンダは1983年にエンジンサプライヤーとしてF1に復帰。1986年にはウィリアムズのコンストラクターズタイトル獲得に貢献するなどして存在感を示していたが、市販モデルにはそのイメージを活用できるスポーツカーが存在しなかった。

FRや4WD、FFも検討されたが、早々にミドシップが最適であるという結論に至った。操縦安定性に優れるだけでなく、制動や加速の面でも理想的であるということがUMRの研究で判明していたからである。エンジンが縦置きでなく横置きとされたのは、小さく軽く作れることでパッケージングが有利になるという理由だ。トランスミッションも含めて車軸間に入れることができるので、操縦性の面でもメリットがある。ターボを採用しなかったのは、重量増を抑えたかったからだ。

アルミボディーの採用も、早い段階で決まった。スチールで作るより、ボディーだけで140kg、全体では200kg軽くなる計算だ。UMRではCR-Xやアコードをアルミで試作し、製品化が可能であることを検証している。プロトIと呼ばれるNSXの原型も作られ、大まかな方針が定められた。V6エンジンをミドに搭載したアルミボディーのスポーツカーを作る。操縦安定性に加え、衝突安全性と快適性にも心を配る。誰にでも乗れる近代的で民主的なスーパーカーということだ。

-

- NSXの車体には、軽さと剛性の高さを併せ持つ、オールアルミのモノコックボディーが採用された。この技術の採用は、量産車としては世界初のことだった。

人間をどんなポジションで座らせるかを考え、ペダル配置やステアリングホイールの位置、メーターの場所などを決めていく。エンジンやサスペンションが優先され、人間がオフセットして座らされていたそれまでのスーパーカーとは逆の発想である。NSXのドライバーが自然なドライビングポジションをとれるのは、最初から決まっていたことなのだ。最新技術を盛り込んだプロトIIが作られ、新しいコンセプトが成立する条件が詰められていった。

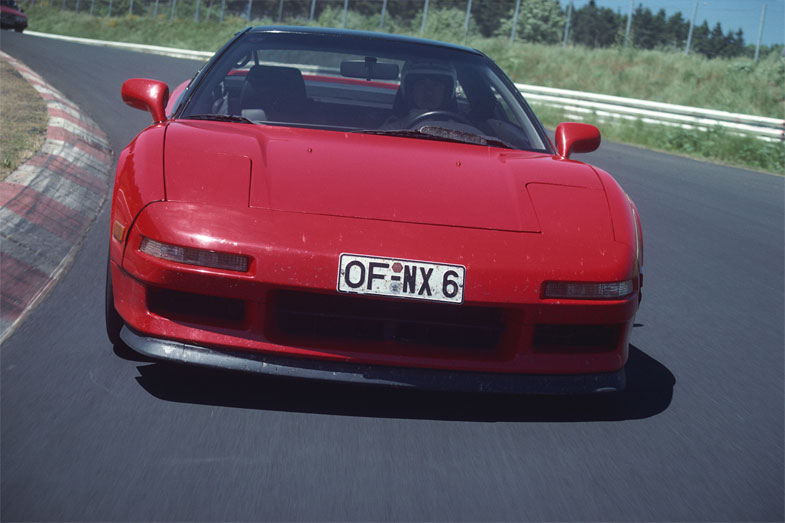

1989年になると、試作車がニュルブルクリンクに持ち込まれる。荒れた路面と激しいアップダウンが特徴で、ブラインドコーナーが多い難コースだ。フルブレーキングとフル加速を繰り返す過酷な状況で走らせると、サーキットのテストではわからなかった弱点が浮かび上がってきた。1年かけて問題を洗い出し、世界に通用するレベルの性能を追求していった。

-

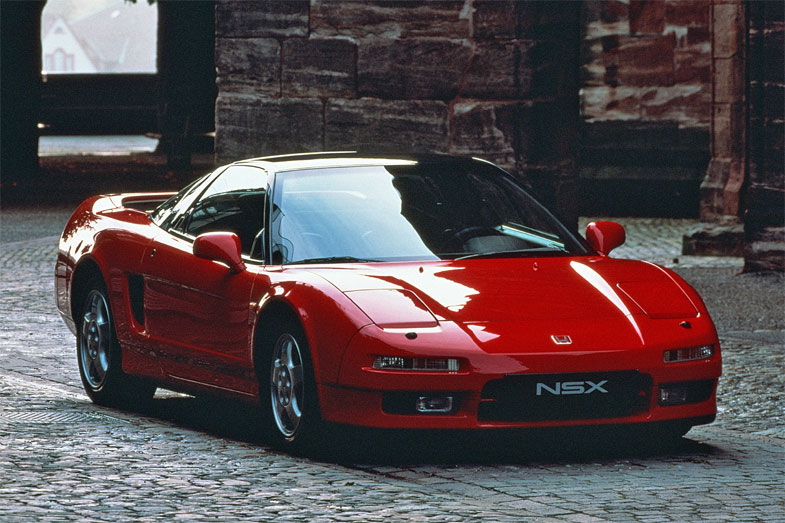

- 1989年には、試作車がヨーロッパに持ち込まれ、さまざまなコースを走りこんで性能を高めていった。

アウトバーンでのテストも行った。ヨーロッパでは高速での長距離移動が日常で、緊張せずに走れることが重要な要素になる。空力性能を高めるため、風洞実験も行われた。ミドシップカーは横風に弱い。重心が後部にあるため、風圧を受ける中心点もなるべく後ろに持ってくる必要がある。必然的にボディーはロングテールデザインとなり、副産物としてゴルフバッグ2個が入るトランクスペースも得られたが、それが「スポーツカーとしては不純だ」として批判の的になった。

広い視界を実現したキャノピー型フォルム

デザインモチーフとなったのは、F-16ファイティング・ファルコンである。鋭い先端部の直後に見晴らしのいい操縦席が位置するジェット戦闘機で、マッハ2のスピードを誇る。NSXがキャノピー型の運転席を持つのは、F-16からインスピレーションを得たフォルムだ。視界が悪いのが当然だったスーパーカーの常識を覆し、良好な全方位視界を手に入れた。テールランプの造形も、F-16の噴射口がヒントになっている。

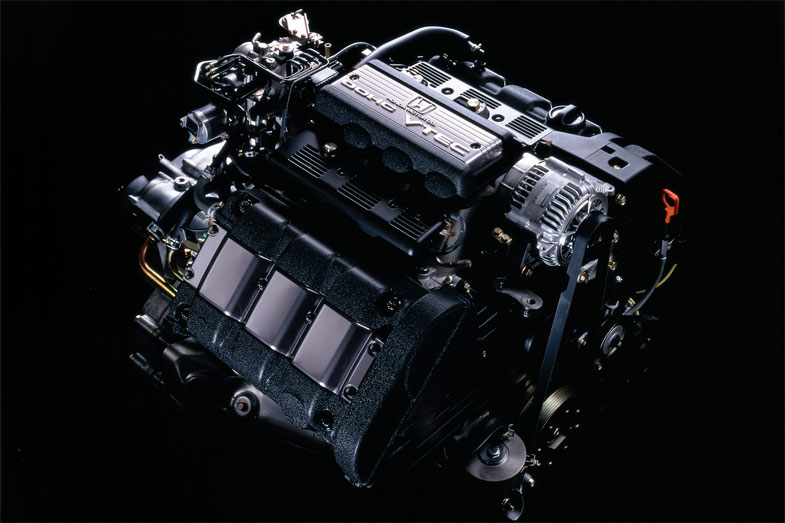

パワーユニットはレジェンド用の2.7リッターSOHCエンジンをチューニングして使うことになっていたが、開発終盤になって可変バルブタイミングリフト機構のVTECが完成する。最先端の技術は、NSXにこそふさわしい。エンジンの変更が決定したのは自然な成り行きだった。3リッターV6としては超高回転型で、7300rpmで最高出力の280psを絞り出した。レッドゾーンは8000rpmである。

-

- NSX(前期モデル)に搭載された3リッターV6 DOHCエンジン。非常な高回転型で、自然吸気でありながらライバルのターボ車と同じ280psの最高出力を実現していた。

ボディーサイズは全長4430mm、全幅1810mm、全高1170mmで、現在の水準からすれば意外なほど小さい。無駄に大型化しないことは、エンジニア陣が常に意識していた約束事だ。大きく重くなれば、理想のスポーツカーからどんどん離れていってしまう。アルミボディーによる軽量化の恩恵もあり、0-100km/h加速はMT車で5秒、AT車で6秒8という優れた値を示した。最高速度は270km/hに達する。

価格も衝撃的だった。MT車が800万3000円、AT車が860万3000円である。当時の日本車では最高額だったが、高くて驚かれたのではない。あり得ない安さだったのである。同等の性能を持つライバル車は、軒並み2倍を超えるプライスタグを付けていた。誰にでも乗れるスーパーカーという理想は、価格面でも実現されたのだ。

-

- ウエッジシェイプのボディーとキャノピー型のキャビンが特徴的なサイドビュー。NSXは世界水準を超える品質と動力性能、他のスーパーカーとは一線を画す価格設定により、驚きをもって市場で迎えられた。

NSXの登場は、ホンダのイメージを劇的に向上させた。F1で培われた技術力は、市販車にも通じるものだということが知られるようになる。当時はホンダらしさが薄まったと評されることも多くなっていて、ブランド力にも陰りが見えていた。NSXはホンダ健在を示す格好の広告塔になったのである。

ただ、ホンダらしさについて議論になったのは、この時期だけではない。1994年に発売したオデッセイが大ヒットした時も、ミニバンを作るのはホンダらしくないと批判された。今も、ホンダはスポーツカーに力を注ぐメーカーだという認識は根強い。確かにホンダは1959年から二輪の世界最高峰レースであるマン島TTレースに挑み、3年後にチャンピオンに輝いた。四輪事業参入と同時期に四輪レースのF1に参戦し、2年目にして初優勝を遂げている。

ただ、市販車でスポーツカーをラインナップしていたのはSシリーズがあった1970年までで、NSX登場までは空白の期間である。NSXの生産が2006年に終了した後にはS2000も2009年で姿を消し、再びスポーツカー不在になった。ホンダがスポーツカーメーカーだと考えるのは無理がある。

ホンダの宿命は、常に他メーカーとは異なる独創性や新規性を求められることだ。1967年発売のN360は軽自動車の世界にパワー競争を持ち込んだ。1972年には世界に先駆けてマスキー法をクリアする環境エンジンのCVCCを発表する。1981年発売のシティはトールボーイという新鮮なスタイルを持っていたし、その翌年にデビューした2代目プレリュードはデートカーというジャンルを開拓した。2000年には二足歩行ロボットのASIMOを発表する。

NSXは単に高性能なスポーツカーとして称賛されたわけではない。常識にとらわれず、まったく新しいスーパーカーの姿を示したことに価値がある。ホンダイズムとは、常に変化を志向しチャレンジを続ける姿勢のことなのだ。

-

- 11年ぶりに復活した現行型のホンダNSX。フロントの左右輪を2個のモーターで個別に駆動するという、ホンダ以外には例を見ないベクタリング機構付きのハイブリッド4WDシステムを搭載している。

関連トピックス

topics 1

ホンダ・シティ

シビックのボディーサイズ拡大によって空いたポジションを埋めるコンパクトカーとして企画され、1981年に登場。1470mmという全高は常識はずれの車高の高さで、トールボーイの名で呼ばれた。

斬新なフォルムが人気となり、スマッシュヒットを記録する。ハイパワー仕様のシティターボも追加され、走り屋から支持を集めた。ピニンファリーナがデザインしたカブリオレも登場する。

クルマに詳しくない人でも、シティのCMは知っていた。イギリスで活動していたスカバンドのマッドネスが歌う「ホンダホンダホンダホンダ」と連呼するCMソングが話題となり、子供たちは彼らのムカデ歩きをまねした。

1986年に登場した2代目はごく普通のハッチバックスタイルとなり、存在感が薄れてしまう。しかしシティの名前は後に復活し、東南アジア向けのセダンとして今も販売が続けられている。

-

- 1981年に登場したホンダ・シティ。パワフルなターボ車やカブリオレも存在した。

topics 2

ホンダCR-X

1983年にバラードの派生車種として登場したコンパクトハッチバック。後席はあったものの実用的ではなく、2+2のレイアウトだった。2ドアのFFライトウェイトスポーツという触れ込みだった。

エンジンは1.3リッターと1.5リッターの2本立てで、ハイパワーモデルにはボンネットにバルジを設けたものもあった。2代目モデルには途中からVTECの1.6リッターDOHCも加わる。

旋回性能を重視してホイールベースが短く設定されていた。後端はスパッと切り落とされたような形状で、アルファ・ロメオ・ジュニアZに似ていることからアルファのエンブレムに取り換えるユーザーもいたという。

3代目はコンセプトを一新し、太陽を意味するデルソルというペットネームが付けられた。凝ったメカニズムの電動ルーフを備えた意欲的な設計だったが、販売は伸びなかった。

-

- 初代CR-Xは、シビックの姉妹者であるバラードの派生モデルという扱いで、車名も正式にはバラードスポーツCR-Xである。

topics 3

ホンダS2000

1999年に発売された2シーターオープンで、FRの本格スポーツカーとしてはS800以来となる。排気量は名前の通り2リッターで、自然吸気ながら250psという驚異的なハイパワーだった。

VTECの究極の姿ともいわれるエンジンは超高回転型で、最高出力に達するのは8300rpm、レブリミットは9000rpmとなっていた。6段MTが用意されていたが、回し切ると3速でも法定速度を超えた。

性能の割には燃費がよく、10・15モードで12.0km/リッターを実現。2000年(平成12年)排ガス規制にも適合し、CO、HC、NOxは規制値を約50%下回っていた。

車速応動可変ギアレシオ(VGS=Variable Gear ratio Steering)と呼ばれるステアリング機構を備え、低速ではクイックな反応を示した。マイナーチェンジで排気量は2.2リッターに拡大されたが、レブリミットは8000rpmに落とされた。

-

- 優れた動力性能ばかりが注目されるホンダS2000だが、高い衝突安全性や、優れた燃費性能、クリーンな排ガスなど、見どころの多いスポーツカーでもあった。

【編集協力・素材提供】

(株)webCG http://www.webcg.net/

[ガズ―編集部]