オーナーとともに22年、未来の国に舞い降りたトヨタ セリカ1600GTV

初代トヨタ・セリカがデビューしたのは1970年。当時のキャッチフレーズは「未来の国からやってきた セリカ」だった。このモデルが「ダルマセリカ」という愛称で呼ばれていたことを憶えているマニアは多いはずだ。

デビュー当時のセリカは、後の1980年90年代に掛けて一世を風靡したスペシャリティーカーの先駆けと言っていい。スペシャリティーカーとは、若い男女が出掛けるときに乗る「デートカー」を意味する。当時の最新ファッションとデートスポットに自慢のクルマで出掛けていく。それが、この時代の若者が憧れた文化だったのだ。

スペシャリティーカーの要素を有するセリカは、ユーミンこと松任谷由実の「よそゆき顔で」という曲の歌詞にも登場しているし、1987年に公開された映画「私をスキーに連れてって」の劇用車としても使用されている。果たして、最近のヒット曲の歌詞に車名が登場するものはあるだろうか?これは、人々にとってクルマが身近な存在になっただけでなく、特別な時間を演出するアイテムではなくなりつつあることを裏付けているのかもしれない。

21世紀に突入して10数年が過ぎた日本において、未だ1972年に製造されたトヨタ・セリカ1600GTVは現役のクルマだ。当時のコピーライターも、50年後の未来に、自分が広告制作を手掛けたクルマが日本の路上を元気に走っている姿を想像できたであろうか?

うららかな冬の日差しに照らされた純白のトヨタ・セリカ1600GTV(以下、セリカ)が佇んでいる。何か、人を惹きつけるオーラを放っているのだろうか、スマートフォンや携帯電話のカメラで撮影する人が後を絶たない。その光景を少し離れたところから見守っていたオーナーに話し掛けてみた。

「このセリカは1972年式の1600GTV。手に入れたのは22年前になります」と和やかに答えてくれた。残念ながらプライバシー保護の関係で隠さざるを得ないが、このセリカは2ケタナンバーだ。3ナンバー車が増え過ぎた現代において「57」のナンバーが誇らしく映るのは気のせいではないように思う。

「幼少期からクルマが大好きで、大きくなったら自分の愛車を手に入れるぞ、と決めていました。初めて手に入れたクルマは日産・ブルーバード(910型)です。それから日産・スカイラインGT(C10型)、トヨタ・スターレット(KP61型)、日産・シルビアK's(S13型)等を経てこのセリカを手に入れました。このセリカとの出逢いは本当に偶然で、出入りしていた板金屋にこのクルマが置いてあったんです。当時は屋根がへこんでいて、ボンネットにはアニメのキャラクターが描かれているような状態。板金屋のオヤジから、このセリカを修理後に破格値で譲ってやると言われ、思い切って手に入れたんです」。

オーナーの愛車遍歴を振り返ってみて気づいたかもしれないが、どちらかといえば日産党だった。S13型シルビアを手放してしばらくした後、再び通称「ハコスカ」と呼ばれるスカイライン(C10型)を探していたという。そんな最中に出逢ったのがこのセリカなのだ。

「当時はシルバーで塗られていたボディカラーを、板金修理の際にホワイトにオールペンしました。そして、現在のボディカラーになったのは4年前。最も品があると感じたBMWの『アルピンホワイト』をベース、独自に調合したボディカラーなんです」。とのことだ。かなりのカーマニアでも、このボディカラーのルーツがドイツ車だとは気づかないだろう。それくらい馴染んでいるのだ。

元々はフルオリジナルだったというオーナーのセリカだが、20数年間の間にオーナーの好みにカスタマイズされている。

まず外装だが、さりげなくワイド化されたフロントフェンダーに、スポーク部分がブラックにペイントされたSSR製ディープリムホイールが足元を引き締めている。フェンダーミラーはビタローニ製(オーナーから連絡をいただき、この取材後にナポレオンバッカ製フェンダーミラーへ交換したとのことだ)。ダッグテール風リアスポイラーのラインがさりげなくも美しい。そして、マニアの間では「ワンテール」と呼ばれている、初期型のセリカに装着されていたリアのテールランプに交換されている点にも注目したい。構想から1年、インターネットオークションで入手した部品を、プロの電装屋のアドバイスを受けつつ、試行錯誤して取り付けたオーナーこだわりのカスタマイズだ。

内装に目を向けると、ダッシュボードにはカバーが掛けられ、紫外線のダメージを抑制していることに気づく。レカロ製シートが運転席に備えつけられ、サベルト製4点式シートベルトがアクセントとなっている。ステアリングはナルディ、シフトノブはTRD製だ。タコメーターも、TRD製10,000回転のものがさりげなくビルトインされている。そして追加メーターは、往年のファンには懐かしい大森製だ。

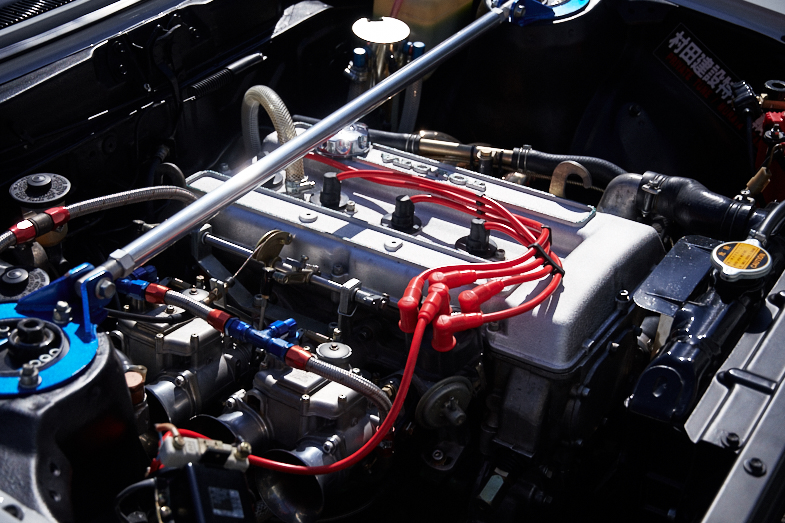

エンジンは、オリジナルの2T-G型と呼ばれる1.6L DOHCをフルチューンして2L化。大まかな仕様は、3T系クランクシャフト、トムス製88.5φピストン、TRD製IN304度/EX288度ハイカム、44φソレックスキャブレターといったところだ。さらにAE86用クロスミッションを搭載している。シフト位置が若干後方に位置していることに気づくマニアがいるかもしれない。今後のプランとしては、やはりオリジナルの2TGエンジンに惹かれるものがあり、載せ換えも視野にあるようだ。また、パワステ化や6速MTの搭載も検討しているとのことだ。

そして、美しく変色したステンレス製エキゾーストマニホールド、ストラットタワーバーが目を引く。いずれのチョイスも、この年代のクルマが持つ雰囲気をより魅力的に引き立たせているオーナーのセンスは、さまざまな経験や情報収集の賜物に違いない。

オーナーのこのセリカに対する愛情は半端なものではない。屋根付きガレージに保管していることはもちろん、自分でメンテナンスできるよう、床下には作業スペースが設けてあるという。ボディの錆を防ぐために洗車はしないし、車内の湿気を逃がすために保管するときも窓を開けて換気をしている。また、エンジンルームの放熱のためにボンネットも開けているという念の入れようだ。こうした日々の細かい積み重ねが「他とは違う特別なオーラ」を放っている要因なのかもしれない。

他のクルマに乗り換える気はないと言い切るオーナーだが、最後に「実は11才になる息子がいまして、いずれ彼に引き継ぎたいと思っているんです」と話してくれた。聞けばオーナーの兄も突如旧車に目覚め、数年前にハコスカを手に入れて楽しんでいるという。果たして、兄弟とオーナーのご子息でクルマ談義をすることもあるのだろうか。

旧車のオーナーやファンの中にはオリジナルこそが至高という考え方もあるだろう。もちろん、それは否定しない。しかし、最も重要なことは「1台でも多くの極上車を後世に引き継ぐ」ことではないだろうか。それには現代のオーナーがするべきことは、可能な限り現在のコンディションを維持し、日本の地に留まらせることに他ならない。その一躍を、このオーナーが担っていることは間違いないと断言できる。

当時のキャッチフレーズ「未来の国からやってきた セリカ」。現代の日本では、セリカは絶版車となってしまった。しかし、未来の国から次世代のセリカが舞い降りるかもしれない。いつの日にか新旧セリカが一堂に会する時代が訪れて欲しいものだ。

(編集: vehiclenaviMAGAZINE編集部 / 撮影: 古宮こうき)

[ガズー編集部]