クルマは人を傷つけない道具になれるのか-自動車アセスメントと自動運転

クルマは非常に便利な文明の利器だ。しかし、一方で死亡事故を発生させる危険な一面もある。

そのために世界各国では、クルマに一定の安全性能が備わっていることが販売する上での前提のルールとなっている。そして、その規定を上回った部分の性能を、第三者機関がユーザーにわかるようにするのが自動車アセスメントという制度だ。

今回は、日本における自動車アセスメントの歴史と意義、その未来をレポートしてみたい。

ライバルとの安全性能の優劣が点数ではっきりわかる

自動車アセスメント(New Car Assessment Program:NCAP)は、名前の通り新型車を評価するプログラムであり、世界各国で導入されている制度だ。日本版はJNCAP(Japan NCAP)、欧州版はEuro NCAP、中国版はC-NCAP、オーストラリア版はA-NCAPと呼ばれている。ちなみにアメリカは、運輸省道路交通安全局(NHTSA)と道路安全保険協会(IIHS)の2つの機関が独自に自動車アセスメントを実施している。

「日本の導入は1995年から。交通事故の死亡者が多かった時代で、米国の制度を見習おうと始まり、“被害者削減のための啓発事業を行うのなら、自賠責保険の運用益で被害者支援と事故防止のための事業を行っている、独立行政法人 自動車事故対策機構:NASVA(当時は「自動車事故対策センター」)が適当”ということになりました」と、日本の自動車アセスメントを運営する独立行政法人自動車事故対策機構(NASVA)の自動車アセスメント部長の大森隆弘氏。

ちなみにクルマの新型モデルが世に出る前の型式認証の時点で、クルマの安全性能は検査されている。そのため、「自動車アセスメントは二度手間であり、無駄だ」という意見を耳にすることもあるが、それは誤解だ。型式認証の試験は、あくまでも最低限度の安全を見るもの。レストランでいえば、「衛生管理がしっかりできているかどうか」というレベルだ。一方、自動車アセスメントは「どれだけ美味しいのか?」を伝える制度である。いわば「ミシュラン」の評価のようなもの。しかも、「安全性の高さ」が点数でハッキリと示されるため、ライバル車を横一線で見比べることができる。ユーザーがクルマを購入するときの参考にしやすい制度なのだ。

「導入から20年が過ぎていますが、その間にクルマの安全性能は非常に高まりました。 “ライバルと比較されるので、良い成績を目指して、どんどん新しい機能を盛り込んでいます”とおっしゃる自動車メーカーの方もいます」と大森さんは胸をはる。クルマの安全向上に自動車アセスメントは大きく貢献してきたのだ。

進化する自動車アセスメントはどこに向かうのか?

日本の自動車アセスメントの制度スタートから20年以上が経ち、クルマの安全性能は着々と高まった。

実際に、プログラム開始からある程度の時間が経つと、自動車メーカーの開発が進んでかなりの割合のクルマが満点に近くなってくる。そこで日本の自動車アセスメントは、自動車の技術の進展に合わせて評価の内容を進化させてきた。

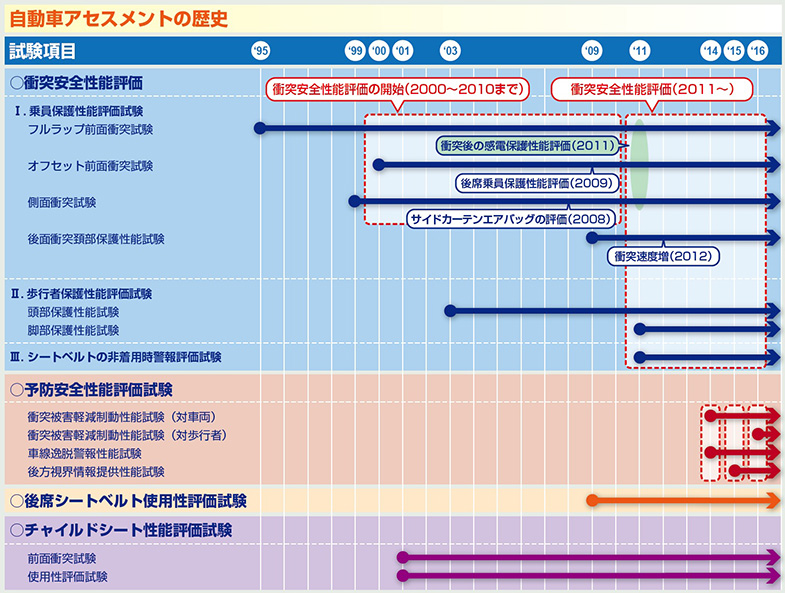

最初のうちは、正面への衝突だけ。次に側面から衝突を加える。そして後ろから。また、万一の事故のときに歩行者へ与えるダメージをいかに少なくできるかという課題も追加した。後席シートベルトのテストも。そして2014年からは予防安全も評価に加わっている。いわゆる自動ブレーキなどの事故回避支援機能だ。1995年に「フルラップ前面衝突試験」と「ブレーキ性能」の2種類からスタートした自動車アセスメントのテストは、いまでは12種にも増えている。

「目標は事故による被害者をゼロにすることです。そのためには衝突安全性能だけでは限界があります。衝突してからの安全性を高めるだけではなく、ぶつからないようにする。技術の進展により可能となった事故を未然に防ぐ予防安全性能の評価を強めていくというのが自動車アセスメントの最近の考え方です」

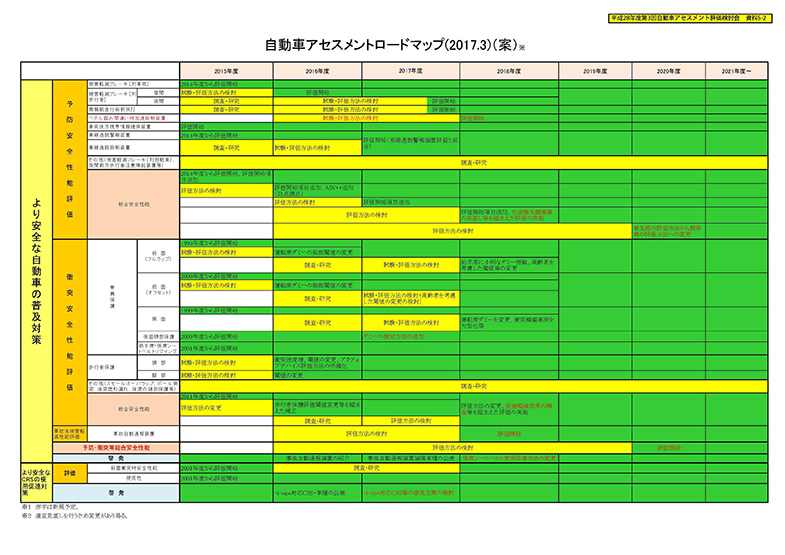

自動車アセスメントの内容は、国交省をはじめ関連団体や学識者による自動車アセスメント評価検討会が年に数回実施され、常にブラッシュアップされている。その結果として毎年発表されるのが「自動車アセスメントロードマップ」だ。3月に公表された2017年版(案)を見ると、2017年度からも数多くの新しいテストが導入されることがわかる。

予防安全性能でいえば「夜間の被害軽減ブレーキ(歩行者)」「高機能走行用前照灯」「車線逸脱抑制装置」。2018年からは「ペダル踏み間違い時加速抑制装置」という、最近注目の案件への対応メニューを用意している。衝突安全性能評価も2018年度からは、内容がより厳しいものになるという。

自動運転への自動車アセスメントの対応は

事故を未然に防ぐ事故回避支援機能。その進化の先にあるものは「自動運転」だ。自動車アセスメントは自動運転に対して、どのような態度で望むのだろうか。

「自動運転(ドライバーが関与しない完全自動運転を想定)に関しては、どのような観点から評価したらよいか考えるのは難しいですね。たとえば、ネガティブチェックというか、いわゆる“いじわるテスト”を課して、どこまで対応できるのかを見るという方法もあります。しかし、果たしてそれで良いのか。自動運転には、今まで起きていた事故が起こらないようになることが求められると考えると、事故による被害者を減らすことを目的として、“良いモノを褒める”(事故回避・被害軽減効果が高いものをユーザーに情報提供する)ことによって選択してもらう自動車アセスメントは、自動運転でほとんど事故が起こらなくなったような場合にはなじまなくなるでしょう。他方、自動運転といっても、事故回避・被害軽減の効果に差があるようなものについては、その効果を明確にするため、予防安全性能評価の内容を引き続き充実させていくことになるでしょう。」

これまでの技術の延長線上にありながらも、まったく異なった価値観を提案する自動運転。そのため、事故回避・被害軽減効果を評価する自動車アセスメントとしては、将来的には、新しい観点や考えが必要になるのだろう。

日本の自動車アセスメントは、国連やEURO NCAPなど海外のNCAP団体との連携・協議もしっかりと行っている。自動運転技術の進歩にあわせて、安全性評価の方法にも国際的なスタンダードが生まれるはずだ。

「ぜひ皆さんも自動車アセスメントの結果を目にしていただき、私たちの生活に欠かせない自動車の安全性について考えて、購入の際に活かして欲しいと思います」と大森さんは語った。

(鈴木ケンイチ+ノオト)

[ガズー編集部]

<取材協力>

独立行政法人自動車事故対策機構(NASVA)

自動車アセスメント部長

大森隆弘

NASVA http://www.nasva.go.jp/index.html

JNCAP http://www.nasva.go.jp/mamoru/index.html