自動運転でどう変わる ― 2030年のクルマ未来予想図

自動運転技術が急速に進歩している昨今。ステアリング操作まで行う追従型クルーズコントロールや自動駐車システムを搭載するクルマが続々と市販されている様子を見ると、完全自動運転となるクルマが登場するのもそう遠くはなさそうだ。では、私たちが乗っているクルマはこれから、どんな風に進歩していくのだろうか?

「日経Automotive Technology(現:日経Automotive)」の編集長を務め、最近では『自動運転』(日経BP社)を上梓するなど、自動運転に詳しい技術ジャーナリストである鶴原吉郎氏にクルマの未来予測を聞いてみた。

鶴原氏は「これからの10~15年で、クルマがインターネットにつながって自動運転を行うのは当然のこととなるでしょう」と語る。自動運転技術が進化すれば、移動の自由が広がって、より快適な世界になると言う。

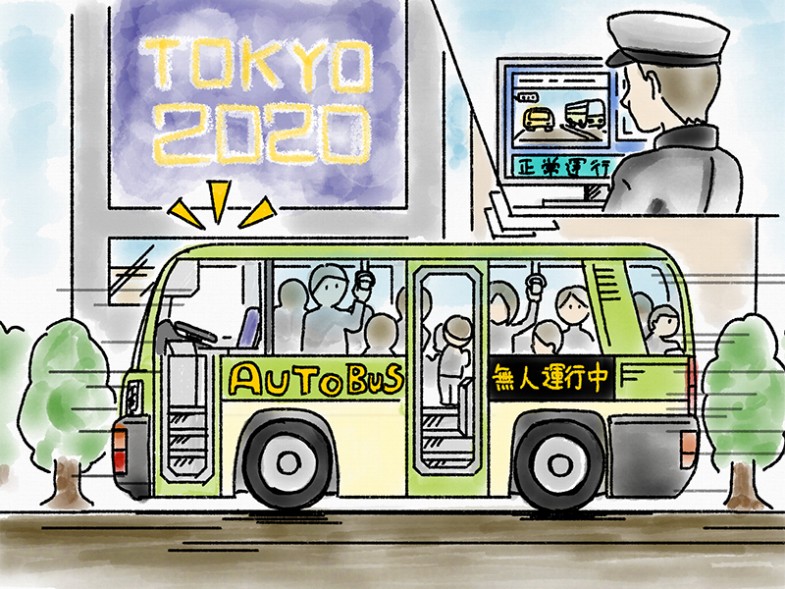

「直近の予想としては2020年ですね。東京オリンピックのときに無人の自動運転車を実現するというのが政府の目標ですが、それは達成されるはずです。ただし、まだ限定的なもので、都市交通『ゆりかもめ』のように、誰かが離れたところから監視している必要があります。そのため管制室から監視された無人のバスが、東京のお台場などで運行されるケースが予測できます」

お台場に点在するオリンピックの各会場間を無人の自動運転バスが運行できれば、日本の自動運転技術のアピールとしては、これ以上ないものだろう。

「そのとき、無人の自動運転車と普通のクルマが一緒に走っているかどうかはわかりません。もしかすると、他のクルマが入ってこないように、専用レーンを走ることになるかもしれませんね。そうなれば、かなり実現度は高いでしょう。またそのころになると、無人の自動運転車ではなく、普通のクルマで自動運転ができるものは販売されているでしょう。ただ、それはまだドライバーが常に運転状況を監視している必要のあるものです」

自動運転が当たり前になる2030年

「2030年になれば、自動運転技術は相当に進歩しているでしょう。最近の様子を見ると、自動運転の技術の進化は、どんどんと加速しています。自動運転の普及は、予想より前倒しになる可能性が高いです」と鶴原氏。

では、自動運転技術が普及すると、世の中はどのように変化するのだろうか?

「自動運転技術が高まれば、当然、カーシェアも当たり前のものになるでしょう。そうなると、どれも同じ箱形のつまらない自動運転車ばかりになると予想する人もいますが、私はそうは考えていません。逆に多様性はもっと高まるだろうと考えています。なぜなら、クルマは買うものではなく、ニーズに合わせて呼ぶものになるからです」

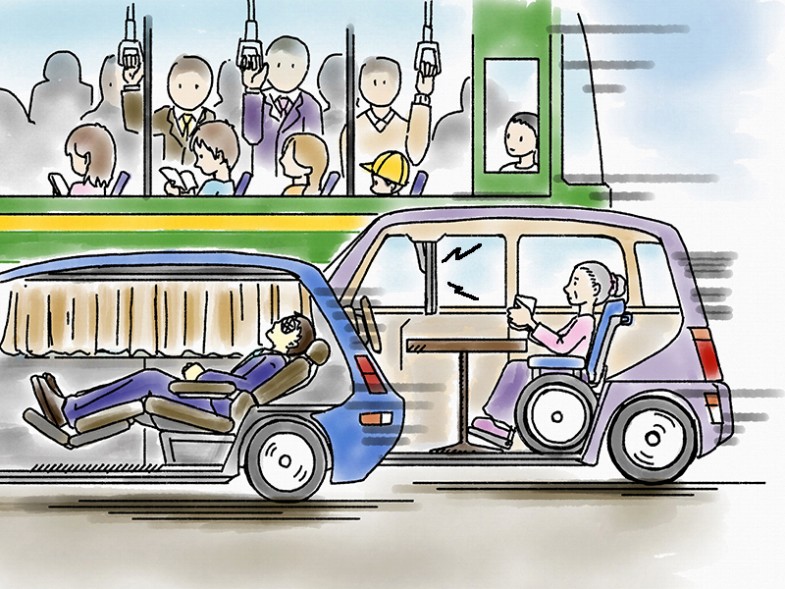

完全な自動運転技術が確立すれば、クルマは必要なときに呼べば自動でやってくるようになる。そのときカーシェアならばニーズに合わせたクルマを呼べるし駐車場も必要ない。1台のクルマを所有するよりも、カーシェアの方が合理的になるのだ。そのとき、いろいろなニーズに応えるためには、さまざまな自動運転車が必要となる。自動運転によって交通事故のリスクがぐっと減れば、シートベルトの必要がなくなるかもしれないし、そうなればクルマの中が畳敷きになっていて、そこで宴会をしてもいいわけだ。

「クルマの中でお酒を飲むことだってできます。机を置いて、移動中にデスクワークをこなしてもいい。年輩の方を遠くまで電車を使って移動するのは大変ですよね。でも、自動運転のクルマなら、ドアTOドア。しかも、移動中は、ずっと横になって寝ていてもいいわけです。人件費がかからなければ、利用料も安いはず。大音量で音楽やカラオケを楽しむのもありでしょう」

自動運転によって、クルマの新しい楽しみ方が提案されるのである。新しいサービスやビジネスが生まれるかもしれない。

クルマでの流通事情も自動運転で一変する

自動運転が新しい価値を提供するのは、直接私たちの暮らしに関わる部分だけではない。たとえば、物流事情も大きく変わる。

「自動運転技術が進化すれば、流通関係も一変します。高速道路では、トラックが前後5cm間隔で何台もつらなり、時速200kmで新幹線のように走っているかもしれません。自動運転であれば、そういう走らせ方も可能になります」

また、社会の物流という大きな仕組みだけでなく、身近なサービスである宅配も自動運転で変化するという。

「最近、グーグルは、新しい宅配サービスのアイデアで特許を取得しています。それは、引き出しのついたトラックのような自動運転車です。その自動運転のトラックは、配送先の家の前まで着くとメールで到着を知らせます。メールを受けた人は自宅を出て、家の前のグーグル自動運転車の引き出しから自分宛の荷物を取り出すというアイデアです。これなら自動運転技術さえできれば実現できます。将来は、この方法が流行するかもしれません」

自動運転車による配達はまだ実現していないが、ドミノピザは今年(2016年)、オーストラリアで小型のロボットによるピザデリバリーをスタートしているという。

「今はまだ歩くような速度で移動するものですが、自動運転の技術があれば、もっと速い速度で配達ができるようになるはず。自動運転技術が進めば、無人の宅配サービスが普通になるかもしれませんね」

最後に鶴原氏は、「2030年には、自分の移動だけでなく、生活のさまざまな点で自動運転の利便さを享受できる未来となっているのではないでしょうか」と語ってくれた。自動運転が当たり前になる時代は、もうすぐそこまで来ているのである。

(鈴木ケンイチ+ノオト)

<取材協力>

鶴原吉郎

オートインサイト株式会社代表 技術ジャーナリスト・編集者

日経マグロウヒル社(現在の日経BP社)に入社後、新素材技術誌、機械技術誌を経て、2004年に、日本で初めての自動車エンジニア向け専門誌「日経Automotive Technology」の創刊に携わる。2004年6月の同誌創刊と同時に編集長に就任。2013年12月まで9年9カ月にわたって編集長を務める。2014年3月に日経BP社を退社し、2014年5月に自動車技術・産業に関するコンテンツの編集・制作を専門とするオートインサイト株式会社を設立、代表に就任。日経BP未来研究所客員研究員。

[ガズー編集部]