日本政府が考える自動運転社会-内閣官房の「官民ITS構想・ロードマップ」

「クルマの未来はどうなるのか」。そんな疑問へのヒントになるのが内閣官房から発表される「官民ITS構想・ロードマップ」だ。

ITSとは、最先端の情報通信技術を用いて、人と道路、そしてクルマを一体のシステムとして構築する「高度道路交通システム」のこと。

最新の2016年版「官民ITS構想・ロードマップ」には副題として「2020年までの高速道路での自動走行及び限定地域での無人自動走行移動サービスの実現に向けて」とある。つまりテーマは、まさに話題の“自動運転”の未来である。今回は、このロードマップを作る内閣官房の担当者に話を聞いてみた。

世界最先端のIT国家となるためにロードマップが作られた

「このロードマップが生まれた背景として、2013年の安倍晋三首相による『世界最先端IT国家創造宣言』があります」

こう話すのは、内閣官房情報通信技術(IT)総合戦略室の参事官補佐である大嶋宏明氏だ。「官民ITS構想・ロードマップ」は、内閣官房が事務局を務める高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部から発表されている。その本部長は内閣総理大臣だ。

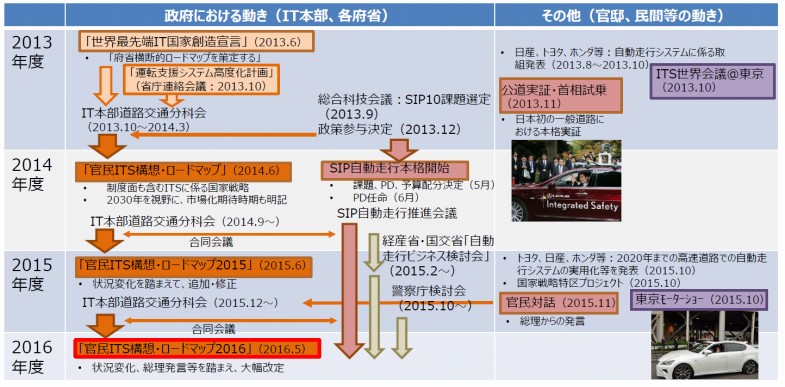

「情報通信技術であるITをクルマで見ればITSになりますし、そこで大きなテーマとなるのは自動走行です。その分野で日本が世界最先端になるためにはどうしたらよいのか。それを考えるために2013年に分科会が作られ、2014年に最初の『官民ITS構想・ロードマップ』ができました。ただ、ITSの分野は進化が早いので、実際には2015年、2016年と見直しをして、改訂版が発表されています」

-

- 「官民ITS構想・ロードマップ」これまでの経緯。「官民ITS構想・ロードマップ2016 経緯とポイント」より

現在、分科会は「道路交通ワーキングチーム」と名称が変更されており、構成員には大学教授から自動車部品のサプライヤー、自動車工業会、モータージャーナリストなどが名を連ねる。そうした民間の構成員と、内閣官房をはじめ内閣府、警察庁、総務省、経済産業省、国土交通省という官のメンバーが集まって「官民ITS構想・ロードマップ」は作成されている。

その最新版である「官民ITS構想・ロードマップ2016」を見ると、自動走行システムの定義にはじまり、ITS・自動走行の位置づけと将来の方向性、社会・産業目標と全体戦略、システムの市場化やイノベーション推進などが示されている。まさに官民をあげての、日本で自動走行を実現するための目標と呼べるものだ。

ITSを活用して日本を世界一安全で円滑な道路交通社会に

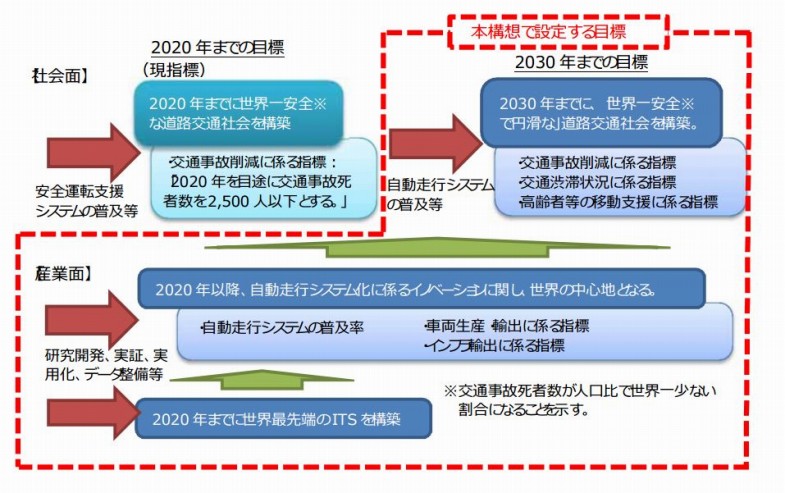

「このロードマップの狙いは、方向性を打ち出すこと。自動走行に関しては、さまざまなところで研究開発や話し合いが進んでいますが、それらが重複したり、バラバラになったりしないようにすることが目標です。まずは2020年に“世界一安全な道路交通社会”、2030年に“世界一安全で円滑な道路交通社会”を実現。安全で世界一を達成して、その後、ITSを活用して円滑な道路交通社会を目指しましょうというわけです」

何をもって“世界一安全”とするかといえば、交通事故による死者数を目安にしているという。年間の交通事故死者数でいえば、現在の4000人程度から2500人以下が目標だ。これは、人口10万人あたりの交通事故死者数が2~3人以下となれば、世界トップクラスになるだろうと考えられているからだ。

-

- 目標とする社会と重要目標達成指標。「官民ITS構想・ロードマップ2016 経緯とポイント」より

また、円滑な道路交通社会が実現できれば、渋滞が緩和され、環境負荷が低減される。さらに自動走行などが実現すれば、運転の快適性が高まり、高齢者などの移動支援も可能となる。ひいては自動車産業の競争力が向上するだけでなく、運輸・物流などの関連産業の生産性も高まるのだ。

「今の日本は、少子高齢化の問題がありますし、それに伴って高齢者の交通事故が増えています。また、地方の移動手段の確保も必要です。そうした問題をITSでうまく乗り越えられれば、人々の暮らしもよくなり、自動車産業の国際競争力も高まります。ITSで日本が元気になるのです」

官民が足並みを揃えた協力体制で世界と戦う

しかし、ITSを活用した自動走行技術は日本だけでなく、欧米も熱心に研究開発を行っている。果たして日本が本当に“世界最先端”になることはできるのだろうか。

「たしかにアメリカやヨーロッパの自動走行の開発は派手に見えます。それでも、日本の自動車メーカーなどの人たちと話をすると、彼らに負けているという意識はありません。アメリカはベンチャーが目立っていますし、ヨーロッパは基準を作るのがうまい。でも、官民の足並みが揃っているという意味では、日本は負けていません。毎年のようにロードマップの改訂版を作っていますが、市場化期待時期はどんどん前倒しになっていて、ものすごくスピード感があります。手応えはありますよ」

-

- 世界各国の自動走行を巡る最近の動向。「官民ITS構想・ロードマップ2016 経緯とポイント」より

冷静になってみれば、日本の自動車メーカーも欧米ブランドに負けず、積極的に自動走行技術を採用しているし、自動走行技術の初歩となる緊急自動ブレーキを始めとした安全運転支援システムは、ここ数年で驚くほどのスピードで拡大している。

「自動走行を実現するために民間の自動車メーカーなどの方たちが一生懸命取り組んでいるように、私たちには官としての勝負があるんです。市場の大きなアメリカやルール作りの上手なヨーロッパに負けないようにがんばっていきます」

(鈴木ケンイチ+ノオト)

[ガズー編集部]

<取材協力>

内閣官房情報通信技術(IT)総合戦略室

参事官補佐

大嶋宏明