仲間を大切にする小倉クラッチが乗りやすさにこだわった強化クラッチブランド『ORC』・・・カスタマイズパーツ誕生秘話

今年も富士スピードウェイで開催されたスーパー耐久第2戦『NAPAC 富士SUPER TEC 24時間レース』。トップカテゴリーでの国内唯一の24時間耐久レースでは、ドライバーのテクニックや速さはもちろん、無事に走り切ることができるマシンの耐久性や信頼性も必要不可欠となる。

そんな過酷な耐久レースに社長自らもドライバーとして参戦し、自社の製品が組み込まれたマシンで戦っているのが『小倉クラッチ(OGURA CLUTCH)』。名前の通りクラッチを製造しているメーカーだが、実はそれ以外にも産業用ブレーキや防災機器などさまざまな製品を製造販売し、連結従業員数2000人を超える大企業だ。

今回はそんな小倉クラッチ、そしてそのレース用パーツブランドである『ORC (Ogura Racing Clutch)』について紐解いていきたいと思う。

時代のニーズに応えて生まれた強化クラッチブランド『ORC』

-

さまざまなレースシーンで見かける『OGURA CLUTCH』のロゴ。そしてレース車両やチューニング車両用強化クラッチの開発・製造・販売を行うブランドが『ORC (Ogura Racing Clutch)』、輸入車向けブランドが『ARUGOS』として展開している

1000ps級のエンジンパワーで速さを競うドラッグレースが活況となり、続いてドリフトブームも訪れるなど、日本国内でモータースポーツやチューニングといったマーケットが熱を帯びはじめた平成初期。

エンジン部品や過給器、それを制御するコンピューターなどの進化が進み、そうしたチューニングによって高められたエンジン出力を駆動力として伝えるために、必然的にクラッチの強化も必要となっていった。

そして、その声に応えるべく1998年に誕生したのが、カーエアコン用クラッチなどを製造する小倉クラッチ株式会社が、レース車両やチューニング車両用強化クラッチの開発・製造・販売をおこなうブランドとして立ち上げた『ORC (Ogura Racing Clutch)』であった。

-

小倉クラッチ株式会社 技術本部 自動車技術部 髙田高志さん

そんなORCブランドの立ち上げに創設時から携わっている自動車技術部の髙田高志さんに、当時の様子を伺った。

「BNR32やJZA80など純正で280psを発揮するようなハイパワーターボ車を、さらにパワーアップして乗るようなオーナーさんが増えた時期で、そういった車両に対応する強化クラッチのニーズに対して『一般産業用のクラッチを製造しているのだから、マニュアルミッション用のクラッチも作れるのではないか?』という社内の声からスタートしました。そして、強化クラッチの製造を始めると同時期に全日本ツーリングカー選手権(JTCC)向けに5.5インチレーシングクラッチの開発もはじまって、それをベースに改良したクラッチが全日本GT選手権でも使用されるようになったんです」

-

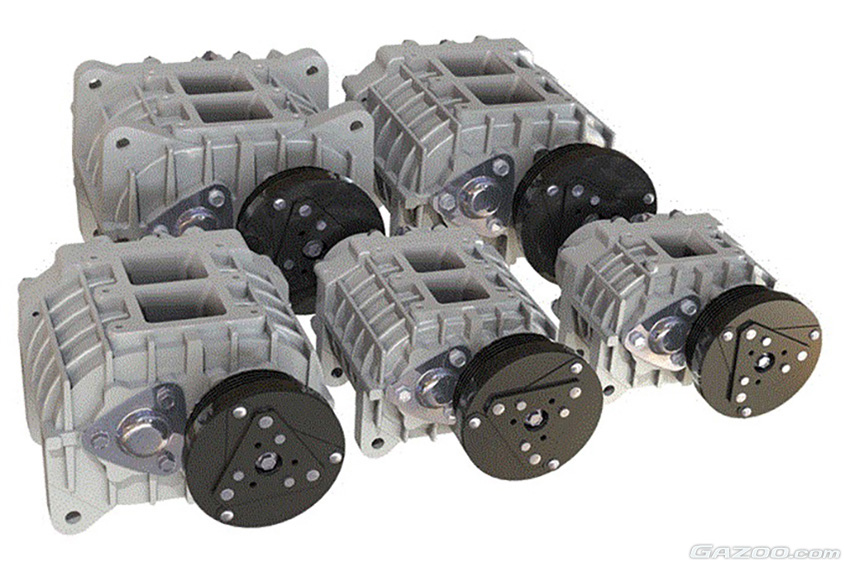

市販車用メタルクラッチ(左)と、レーシングカー向けの5.5インチレーシングクラッチ(右)

航空機用部品製造から世界トップシェアの自動車用部品メーカーへ

-

スーパー耐久で戦う『ORC ROOKIE GR Corolla H2 concept』。小倉クラッチ代表取締役社長の小倉康宏氏もドライバーとして参戦している

では、そんなORCブランドを展開する小倉クラッチ株式会社とはどんな会社なのか?

1938年、東京蒲田区(現在の東京都大田区)に航空機関係部品の下請けとして『小倉製作所』が創業。続けて機械クラッチの製造を開始し、終戦直後の1948年には工作機械用精密部品の製造販売のために『小倉精密工業』を設立している。

昭和30年代に国産自動車の生産が活性化するとともにカークーラーの需要が増え、そのコンプレッサの駆動部分に電磁クラッチが必要になったことから、カーエアコンクラッチの開発を開始。1961年には現社名である『小倉クラッチ』となった。

当時、カーエアコン用クラッチの生産販売を中心に、国内だけでなく海外にも拠点を設け、1970年には、アメリカ市場で一般産業用のクラッチ、ブレーキの販売を開始。グローバル企業の先駆けとも言えるワールドワイドな事業を展開してきた。

ちなみに会社の主軸は世界トップシェアを誇るカーエアコン用クラッチであり世界で累計約5億台を生産している。また、プリンターや複合機能複写機などのOA機器用マイクロ電磁クラッチを国内ではじめて生産したのも小倉クラッチだという。

現在は群馬県桐生市に本社および第一工場と第三工場を構えるほか、伊勢崎市に赤堀工場と香林工場を構える。また、アメリカ、フランス、タイ、中国、インド、フィリピンなど海外にも数多くの拠点があり、グローバルに活躍中。クラッチの他に自動車用スーパーチャージャーなども生産している

そして、電磁クラッチ技術を活かして自動車用スーパーチャージャーの生産にも着手。ローターが回転運動することによって空気を効率的に供給するルーツブロワ式スーパーチャージャーは、ボルボ・ペンタ社(スウェーデン)のマリン・ディーゼルエンジンの過給機や、ボルボ社の建設機械用ディーゼルエンジンのDPF再生装置として純正採用された。

さらにトムスやブリッツ、ベンツ用のチューニングやレース活動をおこなうカールソン社(ドイツ)などの製品にも小倉クラッチ製スーパーチャージャーが使用されている。

そんな小倉クラッチが次に手がけた自動車用パーツが、マニュアルミッション車には欠かせない駆動系用の『クラッチ』だったというわけだ。

ORCが誕生した1998年には、既に強化クラッチを製作する国内メーカーも存在したが、工業用や一般産業用など各種クラッチのパイオニアであり、純正の自動車用部品も製造しているメーカーが作るORCブランドの強化クラッチが信頼を獲得していくのにそう時間はかからなかった。

実際に、全日本GT選手権(のちのSUPER GT)でORC製レーシングクラッチを装着した車両が1998 年から2006年までのあいだに6回のシリーズチャンピオンを獲得するなど、レースシーンでもその性能の高さを示していったのだ。

-

『SEクラッチ』は、プレッシャープレートにクッショニング機構を採用することで半クラッチの操作性を向上させたアイテム

そんなORCが設立当初からこだわり続けてきたのが『乗りやすさ』だという。

「当時は強化クラッチといえばクラッチペダルが重くて扱いも難しくて『乗りにくいのが当たり前』という時代でしたが、ORCでは『自分たちが使いたいと思える製品を作ろう』という考えのもと、半クラッチの操作性や踏み心地にこだわって製品開発を続けてきました。オン/オフを切り替えるスイッチとして使われる機械用クラッチでは “じわっと圧着力が立ち上がる”構造や性能は必要とされないので、自動車用のクラッチを開発するにあたって苦労し、試行錯誤した部分でもありますね」と髙田さん。

-

スポーツ走行に欠かせない強化クラッチ。ターボ車チューニングの台頭によって、その需要は一層高まっていった。

踏み心地にこだわってクラッチカバーのダイヤフラム形状を設計した多板式メタルクラッチを皮切りに、扱いやすくてリーズナブルなシングルプレートのメタルクラッチを2001年に追加設定。

2004年には軽量でトルク伝達性能にも優れた『プロカーボン』を発売し、2006年には女性スポーツカーオーナーなどからの「もっと軽いクラッチが欲しい」という声に応えて生まれた『ライト』シリーズ、さらに2012年にはプレッシャープレートにクッショニング機構を採用することで半クラッチの操作性を向上させた『SEクラッチ』をラインアップするなど、時代やニーズに合わせて製品を開発してきたという。

「ちなみにライトシリーズは、軽さにこだわり抜いた標準カバーと、パワーアップした車両にも対応する高圧着カバーを用意することで、車両の仕様やニーズに合わせて選んでいただけるようにしました」と、ユーザーが自分好みのアイテムを選ぶことができるようにというこだわりや思いが、それぞれの製品に込められているのだ。

モータースポーツに携わる思いとパーツの進化

-

赤堀工場の入口に展示されているのは2018年にスーパー耐久を戦った『T's CONSEPT小倉クラッチ86』。「思い入れの強い車両だったため、引き取ってここに飾っているんですよ」と教えてくれた

そんな小倉クラッチは、ORCを立ち上げるキッカケとなった全日本GT選手権(現在のSUPER GT)やスーパー耐久をはじめ、ラリーやジムカーナ、ドリフトなど幅広いカテゴリーの車両に向けたパーツを作り続けるとともに、自社チームで参戦したり参戦するドライバーをサポートしたりと、モータースポーツ活動にも力を入れている。

「できるだけ多くの意見を聞くことで、製品に反映させていきたいと考えています。プロドライバーのみなさんにも『競技で使うなら』『街乗りで使うとしたら』と異なる視点でコメントをいただくようにしているんですよ」と髙田さん。

さらに、小倉クラッチの代表取締役である小倉康宏氏は、自らもステアリングを握って耐久レースやラリー、ドリフトなどを楽しむドライバーとしての一面も持ち合わせている。

代表自らがスーパー耐久やTOYOTA GAZOO Racing ラリーチャレンジなどで自社製品を使って試し、その性能や耐久性などを常に向上させるべく取り組んでいるのだ。

2020年の『NAPAC 富士SUPER TEC 24時間レース』では、小倉康宏代表が『ROOKIE Racing』のドライバーとしてGRスープラのステアリングを握り、クラス優勝を果たしている

また「レースは人との繋がりを深めることができる『仲間作り』の場としても重要だと考えています。クラッチはクルマに装着すると見えなくなってしまうパーツなので『ユーザーのみなさんにどうやって知っていただくか?』というのが課題のひとつになるのですが、モータースポーツを通じて繋がったドライバーやメカニック、チーム関係者などの“仲間”たちが、製品のことを知って、まわりに広めてくれるんです」と教えてくれた。

こういった連鎖がモータースポーツのさらなる発展に繋がり、そういった場で鍛え上げられたアフターパーツが、ユーザーの愛車ライフをさらに充実させてくれるというわけだ。

クラッチが人との繋がりを生み、さらなる発展を遂げる

-

GRヤリスの競技用のGRパーツとして採用された小倉クラッチ製強化メタルクラッチ

そんなアフターパーツからはじまった小倉クラッチ製の強化クラッチは、2020年にGRヤリスの競技用のオプションパーツ『GRパーツ』としてOEM供給が開始された。

これまでのレース活動での実績や、1998年から積み重ねてきたORCのノウハウが詰まった製品だけに、その性能はまさに『折り紙つき』。もちろん、スーパー耐久に参戦するGRヤリスにも装着されているほか、世界初の水素エンジンレース車両となったGRカローラにもこの強化クラッチが使用されたのだ。

-

代表自らORC製強化クラッチを装着したGRヤリスで『TOYOTA GAZOO Racing ラリーチャレンジ』にも参戦

このほかにも、東京オートサロン2024では2輪車の減速時のエンジンブレーキをスムーズにする『2輪用スリッパークラッチ』をお披露目するなど、新たな分野へのチャレンジも続けている。

2023年に創立85年を迎え、2028年には創立90年という節目も迫っている小倉クラッチの進化は、まだまだ止まらない。

取材協力:小倉クラッチ株式会社

写真:小倉クラッチ、TOYOTA GAZOO Racing、GAZOO編集部

[GAZOO編集部]

カスタマイズパーツ誕生秘話

-

-

レース生まれレース育ちのサードがこだわる『本物』パーツへの熱意・・・カスタマイズパーツ誕生秘話

2024.09.30 コラム・エッセイ

-

-

『世界一のエンジンを自らの手で築き上げる』という意気で創業したHKSの魂・・・カスタマイズパーツ誕生秘話

2024.09.16 コラム・エッセイ

-

-

業界随一の『電脳集団』BLITZが魅せるチューニングパーツの妙・・・カスタマイズパーツ誕生秘話

2024.08.22 コラム・エッセイ

-

-

『無いモノは造れ』。情熱と「岡﨑マインド」が生むオーエス技研の職人魂・・・カスタマイズパーツ誕生秘話

2024.07.15 コラム・エッセイ

-

-

「クルマ好き集団」東名パワードがエンジンにこだわり提案し続ける『走り』への誘い・・・カスタマイズパーツ誕生秘話

2024.06.25 コラム・エッセイ

-

-

仲間を大切にする小倉クラッチが乗りやすさにこだわった強化クラッチブランド『ORC』・・・カスタマイズパーツ誕生秘話

2024.06.14 コラム・エッセイ

-

-

ボディ剛性パーツを身近にしたCUSCOが、多様なパーツを手掛ける理由とは?・・・カスタマイズパーツ誕生秘話

2024.05.28 コラム・エッセイ

-

-

ラリーで勝つために生まれ、サスペンションに“技術革新”をもたらし続けるTEIN・・・カスタマイズパーツ誕生秘話③

2024.05.20 コラム・エッセイ

-

-

長野から世界へ。『ブレーキ強化』を競技車から市販車へと普及させたENDLESS・・・カスタマイズパーツ誕生秘話②

2024.04.29 コラム・エッセイ

-

-

FUJITSUBOがいち早く創りあげた『車検対応マフラー』へのこだわりと匠の技・・・カスタマイズパーツ誕生秘話①

2024.04.18 コラム・エッセイ