PHEVはクルマの価値を改めて教えてくれる

プラグインハイブリッド(PHEV)の今と未来を読み解く特集の第三弾となる今回は、今そこにあるPHEVの潮流をそのメカニズムから紐解いて行く。人々に求められるPHEVとは、そして人々に求められるクルマとは。機械工学の観点から自動車のパワートレーンや文化に深い造詣を持つジャーナリストの御堀直嗣氏が、PHEVを斬る。

「生活実感」がクルマを作る

----:メーカー各社からプラグインハイブリッド車の投入が相次いでいますが、そもそもPHEVとはどういった立ち位置のクルマなのでしょうか。

御堀:使う側の立場からみると、PHEVというのは極めてEVに近い立ち位置だと思っています。なぜかというと、「充電しないとPHEVの良さがでないから」です。充電するという行為はHVまでにはなかった。HVというのは極めてエンジン車と同じ使い勝手で、PHEVやEVというのはまた別の新しい使い方をしないと、その良さを生かせないものだと思っています。

一般的にクルマの進化は、エンジン車があって、ハイブリッド車(HV)があって、PHEVがあって、電気自動車(EV)に行き着く、と思われていますが、順番に進化していくのではなくて、エンジン主体のものと、電気主体のもの、くっきりと使い勝手が分かれているので、EV的な発想で使わないとPHEVの良さをお客さんが享受することができないと僕は思っています。

----:ひとくちにPHEVといってもいろいろな仕組みがあります。既存のハイブリッドシステムをベースに搭載する電池の容量を大きくしたものや、既存のガソリンエンジン車に対してトルクコンバーターの代わりにモーターを組み込んだもの、さらにEVをベースに発電機としてエンジンを搭載するレンジエクステンダーもありますね。

御堀:トヨタ自動車のハイブリッドシステム「THS」や、ホンダの『アコード ハイブリッド』など、エンジンを含めてHVありきの造り方をやっていて、そこにバッテリー容量を増やしてPHEVにしたのが、日本的、かつ効率を重要視したPHEVですね。

トヨタの例でいえば、プリウスはもともとハイブリッドとして非常にモーター性能が高いクルマですよね。そして80~100km/hの速度域で一番燃費の良い、効率の良い走りができます。これは当然、そのクルマが売られている地域(市場)が大きく関わっていて、その地域で最も使いやすいクルマというものをメーカーが追求した結果の効率性だと思っています。これを発展させたPHEVも同じで、毎日使う速度域や環境の中で、最高の効率を出している、だからこそ受け入れられるものになるということです。

-

- 初代トヨタ・プリウスPHV

----:一方でヨーロッパ型のPHEVは、エンジンとトランスミッションの間にモーターを挟むような機構が主流で、トヨタ方式と比べるとシンプルに見えます。これもやはり使い方による需要から生まれたものなのでしょうか。

御堀:ヨーロッパ型というか、ドイツ車のPHEVを考える時には、アウトバーンを頻繁に使うという彼らの生活や文化の部分を外して考えることはできません。

例えば180km/hまでメーターに刻まれていれば180km/hで走れる性能を持っていないといけない、というような車造りになっていて、なおかつそれが瞬間的に180km/hでればいいというわけではない。巡航で170~180km/hは常に安定して走れる、という状態じゃないといけないというのがドイツ車、あるいはドイツの人たちの考え方です。それが生活実感になってくるわけですよね。

----:道がクルマを作る、とはよく言ったものですね。

御堀:そうした生活実感に基づくわけですから、PHEVの性能や特徴もそうした考え方が前提になる。そのためには、モーターだけでなくエンジンを使った方が良いだろうということで、ドイツのPHEVはどのモデルもダウンサイジングのターボエンジンを使っているわけです。

彼らの考え方としては、アウトバーンや高速道路を走る時に電気を使うことはあまり想定していなくて、高速走行時にはダウンサイジングのターボエンジンで回転数を比較的抑えながら、効率良くエンジンを使っていく。でも市街地に入ったらEVモードを積極的に使ってゼロエミッションで走る。なぜなら住宅地とか都市部の大気汚染への対応としてゼロエミッションを積極的に利用したいから、ということですね。

そうしたそれぞれ場面を想定した高効率ユニットの集合体がドイツ型、ヨーロッパ型のPHEVということです。

-

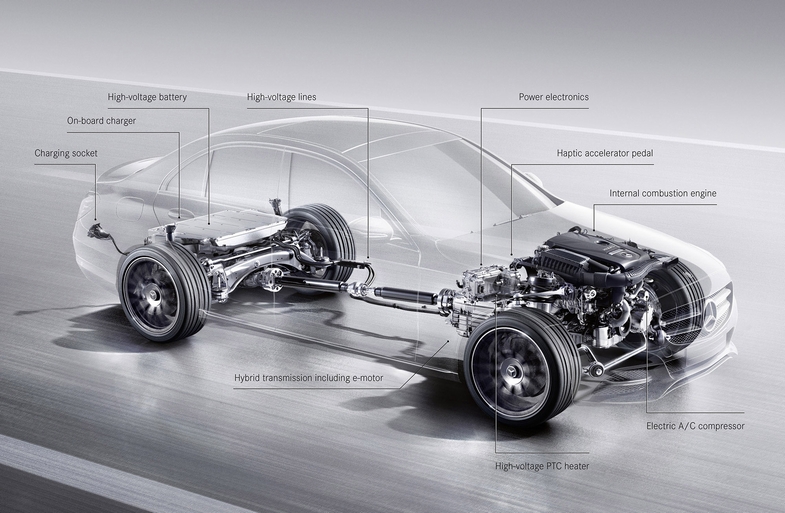

- メルセデスベンツC350e

PHEVはクルマの価値を改めて教えてくれる

----:ヨーロッパ型はプリウスのような専用車種ではなく、ガソリン車と同じボディのクルマをPHEV化しています。これは載せ換えが簡単だからということでしょうか。

御堀:それほど単純ではないですよ。確かにトルコンの部分をモーターに換えて、多板クラッチを噛ませれば仕組みとしては可能ですが、さらに電池を搭載する必要があります。スペースを考えて電池を少なくしてはPHEVの意味がないし、逆にトランクいっぱいに電池を積んだらまともには使えないですよね。当然、PHEV化を想定したプラットフォームの設計というものが必要となります。

またPHEVシステムの搭載も想定したプラットフォームであれば、ガソリン車などとの混流生産も可能です。生産設備面、パッケージ面、そして使い勝手の面、これらを追求した形なのですね。

----:ヨーロッパメーカーのPHEVは、ほぼ同じ機構でも、ブランドによって乗り味が全然違いますよね。

御堀:それはPHEVに限らず、エンジン車でも全く一緒です。例えばプジョーとBMWは、かつて同じエンジンを使っていましたが、やはり車の個性とか、フランスの風土で育っているか、ドイツの風土で育っているかで、エンジンへの性能の与え方というのは違ってくるものですよね。

そうした個性の付け方についてはヨーロッパの人たちがすごく上手なところで、なぜプジョーを買ってBMWじゃないのかという「使う人の喜び」を実感できるようなパワーユニットにしなくてはいけないということをすごくわかっていて、そのための自分たちのキャラクターや思想を、エンジン特性やトランスミッション特性に注入していく、ということだと思います。

-

- 自動車評論家 御堀直嗣氏

----:広義のソフトウェアですね。

御堀:そうですね。味付けというか、チューニングの部分です。

----:トヨタやホンダは「効率の良さ」を追求しますが、ヨーロッパメーカーはそれほど効率を求めているようには見えないのですが。このあたりの違いは?

御堀:日本車は、効率というかスペックにこだわっているのだと思います。一方、ヨーロッパメーカーはドライビング・プレジャーにこだわっている。生活の中で実用できるかできないのか、というのが商品性としてすごく重要。だからアウトバーンを高速で巡航できるかという話につながってくる。そうした考え方から生まれたPHEVシステムだということです。

----:プラグイン化してゼロエミッションのエネルギーを注入した時点で、効率の良さはどうでもよくなってくるようにも思えますが。

御堀:その通りで、スペックだけの話ではないということです。去年、三菱自動車の『アウトランダーPHEV』がマイナーチェンジした時に、当時社長だった相川(哲郎)さんが発表会のあいさつで「アウトランダーを自分で運転して使っているが、満タンで4000km走った」と話していました。どういうことかというとアウトランダーPHEVのJC08モードハイブリッド燃費は20.2km/Lだけど、相川さんの使い方だと1リットルあたり80km以上も走れてしまうということです。

使う人のライフスタイルにうまく合えば100km/Lでも実現できる車だということですね。つまりJC08モード燃費がほとんど意味をなさなくなる。そういうことを含めてPHEV、レンジエクステンダー、EVは、ガソリン車やHVとは全く別の車になっていくということ。電気で走れるということ、そのものがすごく重要なのです。

----:PHEVにした時点で、カタログ緒元の燃費項目は意味をなさなくなる、ということでしょうか。

御堀:そうです。車を楽しむとか、デザインが格好良いとか、生活にどう密着しているかという、本当にお客様にとっての価値がすごく重要だということをPHEVは改めて教えてくれる。カタログ緒元で優劣を競っている場合ではない、ということですよね。そこにお客さんにも気付いて欲しいし、自動車メーカーにももっと気付いてほしい、もっと車そのものの魅力というものを高めて欲しいと思います。

《聞き手:レスポンス三浦和也、執筆・まとめ:小松哲也、撮影:雪岡直樹》

-

- クルマ、鉄道など様々な乗り物に関する最新情報を提供するニュースサイト“Response”編集長 三浦和也氏

[ガズ―編集部]