北米で見たZ32のイエロー&2シーターのカッコ良さをそのまま保ち続けて30年

1969年に誕生した初代フェアレディZ(以下:Z)。スポーツカーらしいスタイリングや乗り味をリーズナブルに楽しめたことから、北米市場を中心にビッグセールスを記録。それ以後、日本を代表するスポーツカーとして君臨することとなる。

とは言え、当時、Zをはじめとする日本のスポーツモデルは、現在のような世界的にトップレベルの高性能を有するというレベルには至っていなかった。絶対的な王者にはポルシェ911が君臨していて、同じスポーツカーというカテゴリーに属するZは『プアマンズ・ポルシェ』と揶揄されたこともあったのだ。

当時の日産自動車のキャッチフレーズは『技術の日産』である。そんな状況に甘んじているはずもなく、2代目、3代目へとモデルチェンジを進めるごとに、Zはその走行性能を高めていく。そしてついに王者ポルシェをも脅かす性能に至ったのが、4代目となるZ32型であった。

280psというメーカー自主規制値ができるキッカケとなった、V型6気筒DOHC4バルブツインターボエンジン。それを受け止める4輪マルチリンクサスペンションが組み合わされ、Z32はそれまでの国産車とは別次元の走行性能を有していたのである。

毎年、富士スピードウェイで開催されるADVANオールフェアレディZミーティング。歴代フェアレディZが集結するイベントで、今年はついに1,500台以上の歴代Zが集まった。現在では4世代も前のモデルとなったZ32だが、まだまだ人気は高く、このイベントにも多数のZ32が集まっていた。

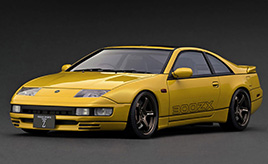

その中の1台、1992年式フェアレディZ 300ZXが今回紹介するクルマで、オーナーさんは新車で購入してから現在まで、30年間乗り続けているという。

「マイナーチェンジでイエローが無くなると聞き、慌てて注文したんです」と、当時を振り返ってくれたオーナーさん。当時から日産自動車の社員で、なんと1989年には、北米のモーターショーでZ32が公開された時、その現場にも仕事で赴いていたという。

「イメージカラーであるイエローパールの2シーターツインターボが展示されていたんですが、そのカッコよさに痺れました」

その後、購入資金を貯めていたのだが、前述のとおり、マイナーチェンジのタイミングでイエローが無くなることを知り、ついに購入するに至ったそうだ。購入したのは北米のモーターショーで見たのと同じ、イエローパールの2シーターで5MT。それにブラックの本革シートとリヤスポイラーをオプションで装着したもの。

ちなみにZ32には2種のイエローがあり、このクルマのボディカラーであるイエローパールと、後のマイナーチェンジで追加されたライトニングイエローが存在する。

「エンジンはあえてツインターボではなく、NAを選んだんです。耐久性も非常に高く、必要十分にパワフルですから、いい選択だったと思います」

「納車された日は嬉しくて、平日だったにも関わらず真夜中の3時頃、銀座の当時の本社前にて、納車時にディーラーでもらった花束を助手席に置いて記念撮影をしたり、夜通し走り回りましたね(笑)」

その勢いは、納車当日だけではなく、なんとその週末には走行距離が1000kmを超えていたそうだ。「1000km点検でディーラーに行ったんですが、あまりに早かったので『何かトラブルでもありましたか?』って、ディーラーの人が慌てていましたよ(笑)」

1000km点検後も休日はZと共に過ごしていたそうで、なんと初年の走行距離は2万6000km。通勤や仕事での使用ならともかく、休日のみでこの距離というのはかなりのものだ。

現在、Zのオドメーターは約26万km。適時、メンテナンスを行なってきたことで、走行性能はもちろん、ビジュアル的にも非常にいい状態を保ち続けている。ちなみにZ32は、メンテナンス性の悪さが特徴のひとつだったりする。美しい内外装のデザインに、性能重視のメカニズムを詰め込んだ為、とにかく隙間がないのだ。

例えばタイミングベルト交換なんていう定期的な整備箇所でも、普通の車種であれば外さなくてもいい部品を多数外さないと作業ができない。そんな部分ばかりなので、プロのメカニックでも『できれば触りたくない』と敬遠されがちな車種なのだとか。

「基本的に、これまでのメンテナンスは自分で作業してきました。去年、パワーステアリングのポンプがドカンと逝ってしまった時は、流石に自分の手に負えなかったので、プロにお願いしましたが、タイミングベルト交換も自宅でウマに掛けてやりましたし、クラッチの交換はレンタルガレージでリフトを借りて作業しました」と、サラリとおっしゃるオーナー。

元々、学生時代からホンダのカブで燃費を競う競技に参加していたそうで、メカいじりの土台はお持ちだった。日産に就職されてからも車両開発の部署となった事もあり、クルマのメカニズムをより深く理解しようと、Z32のメンテナンスも、自分で行なうようになったという。

「Z32は、私にとって学研さんから出ている『科学』みたいなもので、整備やメカニズムを体験できるオモチャでもあったんです。Z32の時代の整備要領書は、本当に細かく作業の手順が書いてあったので、その通り作業していけば、整備士でない私でもしっかりと作業ができましたね」

メカいじりが好きというと、カスタマイズ方向に進むクルマ好きが多いが、オーナーはあくまでもメーカー出荷状態に保つことにこだわっている。

「サスペンションなんかは、以前は社外のモノに交換したこともありますが、現在は純正に戻しています。マフラーも純正のままで、4年ぐらい前に元々付いていたモノが傷んできたので交換しました。その時、触媒も交換したのですが、純正新品は40万円というちょっと手が出ない値段だったので、スポーツ触媒を純正のマフラーに合わせてもらったモノに交換しています。歴代Zの専門店となるセントラル20さんで作ってもらったのですが『わざわざ純正のマフラーに付くようにしたいなんて人いないよ』と言われました。でも4本出しの純正マフラーの形状やサウンドは私にとって譲れない部分なので、無理を言って作ってもらったんです」

内外装とも30年26万kmも走行しているとは思えない、美しい状態を保っている。

「イエローパールの塗装も、再塗装していないオリジナルペイントです」とおっしゃるので、ずっとガレージ保管なのかと伺うと…

「青空駐車ですよ。ただ、ずっとボディカバーを使っています。ボディカバーはかれこれ6枚目ですね。しっかりと紫外線を防いでくれているので、傷みは最小限なんでしょうね。ダッシュボードもクラックは入っていませんから。そして、Z32特有のデフロスターの吹き出し口がめくれてしまうという劣化も最小限で止まっています」

車内を拝見すると、特徴となるブラックの本革シートまで、本当に美しい状態が保たれている。

「さすがに乗り降りすれば、本革とはいえ傷んでしまうので、シートは使用歴の浅い中古を、Z32の専門店であるZoneさんに譲ってもらったモノに交換しています。ステアリングやシフトノブも本革で、劣化してきてしまったので、富士宮の職人さんに、オリジナル同様に張り替えてもらっています」

そんな美しい状態が保たれたインテリアも、オーナーがZ32の魅力を語る上で重要な部分だそう。

「インパネから両サイドのドアやセンタートンネルになだらかな曲線で繋がる造形美はZ32の大きな魅力ですね。見栄えが優れているだけではなく、手を伸ばせばそこにあるという、自然な位置にレイアウトされた、ステアリングやシフトレバー、それからペダル類の配置の良さも、運転するということをより楽しくしてくれていると思います」

2024年現在、Z32のオーナー、日産自動車の社員、という以外にもうひとつの肩書きがある。それが『全日本学生フォーミュラ大会』の実行委員長というものだ。

「昨年から実行委員長をやらせてもらっています。なかなか大変ですが、トヨタさんやホンダさんなど、実行委員となる他メーカーさんと交流できるのも楽しいですね」

昨年までは静岡県のエコパが開催地だったそうだが、今年は愛知県のAichi Sky Expoとなるそうで、会場への道のりは遠方に…。大切なZ32と紡いできたその距離も、どんどん伸びていってくれそうだ。

(⽂:坪内英樹 / 撮影:堤晋一)

取材協力:ADVAN オールフェアレディZミーティング2024

[GAZOO編集部]

日産・フェアレディZの愛車記事

-

-

父のZに憧れて手に入れたフェアレディZ! 思い入れを大切にしコミュニティを広げる

2026.01.07 愛車広場

-

-

子どもの頃からの夢を叶え、所有し続けることを誓った “4人乗り”フェアレディZ

2025.09.18 愛車広場

-

-

ついに出会えた憧れのZと新たな環境を愛車と一緒に切り拓く

2025.07.29 愛車広場

-

-

3年掛けてついにめぐり会った理想の愛車。1990年式日産 フェアレディZ 2by2 300ZX ツインターボ Tバールーフ(Z32型)

2025.06.20 愛車広場

-

-

やっぱりオープンカーに限る! フェアレディZ(HZ32)で楽しむ“非日常”ドライブ

2025.06.14 愛車広場

-

-

待ちに待ったフェアレディZ オーナーが信念をもって淑女を選んだそのワケは

2024.12.31 愛車広場

日産・フェアレディZに関する記事

-

-

人はナゼ、長蛇の列を作り並ぶのか?『限定ミニカー』に集まった熱狂・・・東京オートサロン2026

2026.01.15 ニュース

-

-

日産 NISMOのコンセプトモデルやMTのフェアレディZを発表。マッチのマーチを展示・・・東京オートサロン2026

2026.01.09 ニュース

-

-

【柳田春人】『Zらしく』を50年突き詰めた漢のこだわり・・・愛車文化と名ドライバー

2024.11.30 コラム・エッセイ

-

-

【ミニカー】ニスモLM GT4 18インチホイールにローダウン仕様「Fairlady Z(Z32)2by2」

2024.10.22 特集

-

-

オールフェアレディZミーティングに1500台が集結!世界最大級のイベントでZ誕生55周年を祝う

2024.05.06 ニュース

-

-

そのカッコよさにみんなシビれた! 憧れた! 初代「日産フェアレディZ」を振り返る・・・懐かしの名車をプレイバック

2024.03.29 特集

-

-

レーシングカーを公道で走らせる“ロマン”。300台限定のフェアレディZ「380RS」

2024.03.26 コラム・エッセイ

-

-

日産ブースのメインはニスモの4モデル! 防災支援車両やパティシエ仕様も登場・・・東京オートサロン2024

2024.01.13 ニュース

-

-

【日産フェアレディZ NISMO】普段使いもできるスポーツカー(森口将之)

2024.01.06 クルマ情報