なぜ中国道は、“未開後進の山地高原地帯”を目指したのか・・・歴史で紐解く高速道路

-

中国道の神戸JCT付近の混雑区間の様子

中国地方には、東西に縦貫する高速道路が3本ある。最初に開通したのは、中央部を貫く中国道(正式名称:中国縦貫自動車道)で、その14年後に山陽道が全線開通。山陰道は現在も建設中だ。

中国地方の主要都市はすべて海岸近くにあり、中国道が通過する中央部には、津山・新見・三次といった小都市しかない。中国地方最大の都市である広島市も避けるように、中心部から20km以上北を通過している。地形が険しく設計年次が古いため、カーブが多いことでも有名だ。

いったいなぜ中国地方最初の高速道路は、こんなルートになったのか。

その裏には、田中精一という一人の民間人の提案があった。現在は忘れられているが、「高速道路の父」とも呼ばれる人物だ。

中国道を提唱したのは「高速道路の父」田中精一

田中氏はもともと地方の一実業家(その後参議院議員)に過ぎなかったが、国を思う強い志を持った人物だった。戦後、日本の将来計画を研究し、マッカーサーや昭和天皇に直訴するなど、積極的な活動を行ったが、その提案のひとつが、「国土開発縦貫自動車道構想」という高速道路計画だった。

この計画に多くの政治家が賛同し、昭和32年(1957年)、国土開発縦貫自動車道建設法が成立。日本の高速道路計画の最初の一歩となった。一民間人の構想に、与野党問わず多数の政治家が動かされたのは、田中プランに強い説得力があったからである。

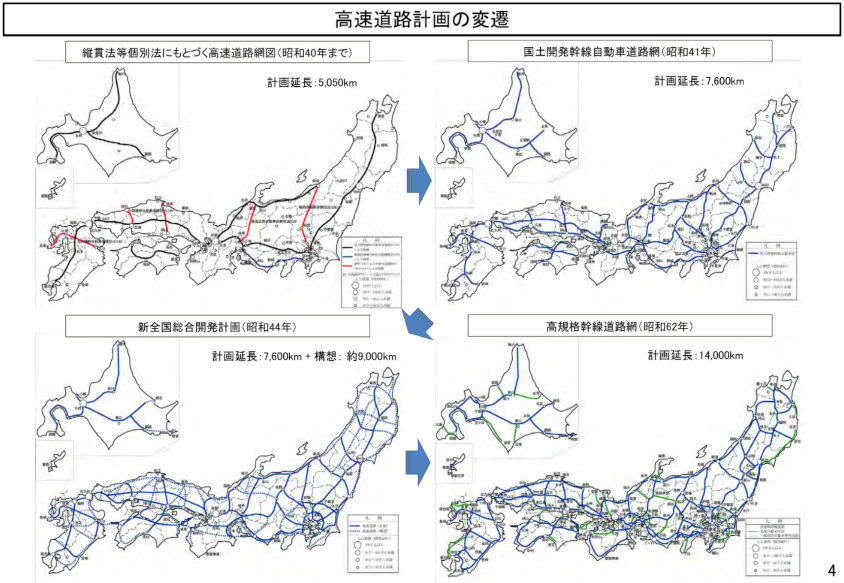

引用:国土交通省「これまでのネットワークの経緯と検証」

https://www.mlit.go.jp/road/ir/ir-council/hw_arikata/pdf9/3.pdf

各路線のルートに関しては、多くが構想通りとはならなかったが、中国道に関しては、ほぼそのまま実現した。

田中プランの特徴は、あえて大都市を避け、山地を通るルートを取っていることだ。その典型例が中国道である。おかげで中国道は、山陽道の開通後交通量が激減し、メリットの少ない公共投資になってしまった。今では「いったいナゼここに?」としか思えないが、その背景には、戦後間もない時期の日本の社会事情があった。

国土開発縦貫自動車道建設法のベースとなった田中プランには、次のように記されていた(要旨)。

その1「北海道から九州にいたる延長約3000キロを、高速道路によって最短距離・最短時間で結ぶ」

高速道路は基本的に1本(だけ)の背骨だった。当時の日本の国力を考えたら、何本も建設するのは現実的ではないと考えたのだろう。

その2「日本は国土の20%程度の平野部に人口が集中しており、山地高原地帯の土地利用度は極めて低い。これら未開後進の山地高原地帯を縦貫することで、国民生活領域を拡大し、外に失った領土を内に求める」

あえて大都市を避けて山地を通るのは、開発を兼ねてのこと。戦前、日本は余剰人口を満州国などへ移民させていたが、戦後はそれが不可能になったことから、開発を「内に求める」しかないと考えたのである。加えて当時の日本は食糧難。田中プランのルートなら、高速道路によって貴重な耕地が潰されることもない。

その3「これに接続する主要な道路2500キロを建設し、この組み合わせにより、高速自動車交通網を新たに形成する」

一本の背骨を山地に通すことにより、沿道が開発され、一本だけなので建設費は節減できる。途中の都市へは、肋骨のように道路(一般道)を伸ばすことで利便性を確保する。

当時の日本の状況を考えれば、なるほどとうなずかされる。

これに対して建設省の官僚は、特に東京―名古屋間のルート(現在建設中のリニア新幹線ルートに酷似)について難色を示し、海岸沿いを走る現在の東名ルートを推して大論争となった。ただ、中国道に関してはすんなりそのまま実現した。

田中プランは、中国道についてこのように記している。

「中央部を行くことにより、山陽山陰両地域を勢力圏におさめることができる。瀬戸内海に沿う路線も考えられるが、両地域の開発に同時に資するため、多少地形上の不利を忍んで敢えて本路線を選ぶ」

確かに不利だった。特に山陽地方からは、不満の声が相次いだ。国土開発縦貫自動車道建設法成立の9年後、新たに「国土開発幹線自動車道建設法」が制定され、山陽道も予定路線に加えられた。1987年の第四次全国総合開発計画では、山陰道も追加され、中国地方を縦貫する高速道路は、結局3本になった。

現在、大阪から九州方面にクルマで向かう場合、ほとんどのドライバーは山陽道を選ぶ。中国道ルートより距離で23km短く、制限速度も高いのでその分速く到着できる。途中の岡山市や広島市が目的地ならなおさらだ。山陽道の開通後、中国道の交通量が激減したのは、当然の成り行きだった。

かく言う私も、これまで中国道の中央部を走ったことがなかった。そこで今回、建設中の山陰道の現状確認も兼ねて、中国地方高速道路行脚の旅に出ることにした。

交通量の落差の激しい中国道と山陰道

-

吹田JCT

「中国道は過疎地を通る」と言っても、起点の吹田JCTから神戸JCTまではまったく別で、6車線をクルマが埋め尽くしている。中でも宝塚IC-西宮山口JCT間は、断面交通量12万4014台/日(2010年度)を抱え、途中の宝塚トンネルは、西日本最大級の渋滞ポイントだった。

2018年に新名神が神戸JCTまで開通した効果により、2021年度は7万7255台に大幅減少、渋滞はほぼ解消されたが、依然としてこの区間は、大阪から西へ向かう大動脈となっている。

神戸JCTで山陽道が分岐すると、多くのクルマがそちらに流れ、交通量は漸減。鳥取道が分岐する佐用JCT(兵庫県)付近では、約1万2000台まで減少する。この交通量は、東北道で言えば盛岡より北、松尾八幡平IC付近に近い。

-

中国道佐用JCT付近は交通量が減少

佐用JCTから鳥取道に乗り入れる。暫定2車線、税金で建設されたため料金無料の新直轄区間だ。2013年の開通まで、鳥取市は全国で最後に残された「高速道路がつながっていない県庁所在地」だったが、現在は関西経済圏の一部となった。暫定2車線でも、高速道路があるのとないのとでは大違いだ。

鳥取市から先は山陰道となる。山陰道は、日沿道(日本海沿岸東北道)等とともに、日本に残された数少ない海岸沿いの未全通路線。総延長380kmのうち、開通区間は220kmにとどまっている。

ただ、鳥取市-松江市間に関しては、残る未開通区間は14kmのみ。そこも国道に渋滞はほとんどなく、移動は快適だ。

もともと山陰道と並行する国道9号線には、都市部(米子-松江付近)を除いて混雑は少なかった。しかし、主要ルートが国道のみという状況は、非常時、極めて脆弱だ。

-

ほぼ全線暫定2車線の山陰道

-

山陰道の4車線の無料区間が混雑している様子

山陰道はほぼ全線暫定2車線、制限速度70km/hのため、国道に対する速達効果は限定されるが、大部分が料金無料なので、開通区間では通過交通の多くが山陰道に移行した。

2021年の調査では、鳥取-松江間の山陰道は、平均して2万台/日以上の交通量があり、松江市中心部(4車線・無料)では5万台に達している。これは、全線4車線(有料)の中国道中央部の2倍から5倍に相当する。

山陰道の問題点は、暫定2車線であることと、途中に3か所、有料区間が点在することだ。東から順に「米子西-東出雲間」「松江玉造-出雲間」「江津-浜田間」である。無料区間から有料区間に入ると交通量はほぼ半減し、その分、並行する国道9号線で渋滞が頻発している。

有料区間がまだらに現れるため「まだら高速」と呼ばれ、以前から批判の対象だったが、現在もまだらのまま。これはなんとかする必要がある。

出雲から先の国道9号線は、海岸沿いを走る快走路だが、主要道がこれ1本だけというのは、やはり厳しい。

山陰道は、全線無料に移行した上で、できるだけ早期に益田市まで全線開通させるべきだ。無料化すると混雑する区間は、4車線化が必要となるが、山陰地方で全国一律のバカ高い料金を取れば、宝の持ち腐れとなる。

浜田市から浜田道に乗り入れ、広島北JCTから中国道に合流し、大阪を目指した。

実際に走り実感した中国道を走る魅力と問題点

-

美しい山の景色が楽しめる中国道

初めて走る中国道の山間部は新鮮だった。まず、景観が美しい。山々に囲まれた盆地や谷を、山の中腹を縫うように走るため、とにかく眺めがいい。山間ルートなのにトンネルが少ないことにも驚かされる。

確かにカーブや勾配は多い。中国道最大の名物は急カーブだ。岡山・広島県境付近は、曲率半径300mから250mといったカーブが続き、一部区間は制限速度が60km/hとなっている。

しかし交通量がまばらなので、悪天候でなければ快適なワインディングロードのように爽快だ。急ぐ旅でないならば、山陽道よりあえて中国道を選びたい。

もちろん問題点はある。中国道の広島北JCT-山口JCT間は特に交通量が少なく、約3000台/日と、並行する山陽道の10分の1程度にまで落ち込む。SAPAも縮小傾向にあり、食事を取るのも一苦労。ガソリンスタンド空白地帯(広島県・安佐SA-山口県・美東SA間148km)も発生している。

せめてGWなどの交通集中期は、料金を大幅に割引して、山陽道の混雑緩和を図ったらどうか。

ただ中国道を走ると、戦後間もない時期、日本の将来を真剣に考えた一人の男の熱意を感じずにはいられない。その熱意は空振りに終わった面もあるが、とにもかくにもこうして歴史を作った。

今後も中国道は、山陽道・山陰道のリリーフエースとして、存在感を発揮するだろう。

(文、写真:清水草一)

歴史で紐解く高速道路

-

-

日本の高速道路網に残された夢の道10選・・・歴史で紐解く高速道路

2024.03.31 コラム・エッセイ

-

-

なぜ中国道は、“未開後進の山地高原地帯”を目指したのか・・・歴史で紐解く高速道路

2024.03.24 コラム・エッセイ

-

-

たった9年で完成した“奇跡の”首都高横浜北西線は、最初で最後の奇跡で終わる?・・・歴史で紐解く高速道路

2024.03.03 コラム・エッセイ

-

-

“新東名の続き”圏央道南側区間は、40年超えの難産中の難産・・・歴史で紐解く高速道路

2024.02.21 コラム・エッセイ

-

-

本四連絡橋、全線開通から25年。約3兆円の投資はムダではなかったのか?・・・歴史で紐解く高速道路

2024.02.11 コラム・エッセイ

-

-

「まるでワープ」な首都高の中央環状(C2)品川線が体現した、道路四公団の民営化のメリットとは?・・・歴史で紐解く高速道路

2024.01.29 コラム・エッセイ

-

-

三陸道~大震災が残した、料金無料&地域密着型のミニ高速道路~・・・歴史で紐解く高速道路

2024.01.21 コラム・エッセイ

-

-

圏央道の「希望」と「憂鬱」~都心部の身代わりに渋滞を引き受けて~・・・歴史で紐解く高速道路

2024.01.11 コラム・エッセイ

-

-

「難所越えの夢」全線開通の中部横断道(山梨~静岡)&40年越しのトンネル貫通 三遠南信道(長野~静岡)・・・歴史で紐解く高速道路

2023.12.24 コラム・エッセイ

-

-

「道路屋の見果てぬ夢~日本版アウトバーン~」名神/東名と新名神/新東名・・・歴史で紐解く高速道路

2023.12.12 コラム・エッセイ

-

-

中央自動車道の3つの不思議。日本初の高速道路誕生の秘話・・・歴史で紐解く高速道路

2023.12.03 コラム・エッセイ

-

-

東京湾アクアライン その数奇かつ特異な運命・・・歴史で紐解く高速道路

2023.11.02 コラム・エッセイ