マツダ車と共に育った広島育ちのオーナーがファミリアを愛するのは普通

-

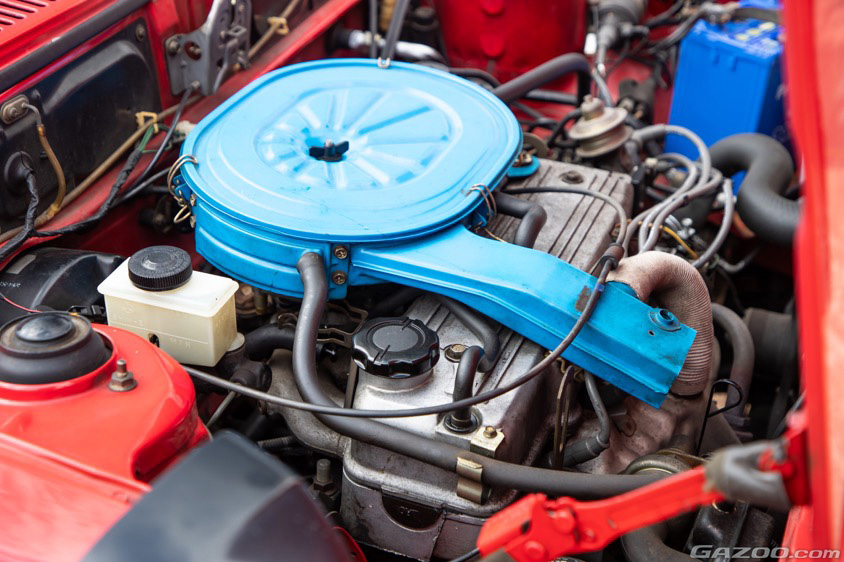

マツダ・ファミリア1500XG(BD1051)

広島の街には路面電車が走る。そのため、道路は木琴の鍵盤のように凹凸していて、徒歩で横切る時につまずきそうになる。それに加えて6車線の中央に線路が鎮座しているので、なんとなく威圧感も感じてしまったり。『それが広島っぽくて良い』と話すのは、今回の取材対象者であるファミリアのオーナーだ。

「あぁ、路面電車ねぇ。県外から来た人には珍しいかもしれんけど、広島産まれ、広島育ちの僕からしたら、普通じゃけえねぇ(笑)」

ちなみに、マツダ車も路面電車と同じくらい親しみのある存在だという。

それもそのはず。マツダ本社のある広島県では、マツダ車の販売台数が全国1位のシェアを誇り、ホームセンターに行けば“マツダ車コーナー”が、その一角に設けられるほど、地場に根付いているのだ。

「東京に転勤しとったことがあったんじゃけど、広島に帰ると、どこを見てもマツダ車ばかりだからホッとするんです。都内では見かけることのなかったマツダ車とすれ違うたびに『はぁ、故郷に帰ってきたんじゃな〜』と、温かい気持ちになりますよ」

“見かけることのなかった車種”ということだが、確かに筆者が取材地までいく短い間に『マツダ・フレア』が走っているのを4台も見かけた。なるほど、これは広島県ならではの光景なのかもしれない。もちろん、全広島県民というワケではないかもしれないが、郷土の誇りと思っている人は多いはずだ。

「僕のアイデンティティは、やはりマツダ車。あっ! 広島カープとお好み焼き(肉玉そば)も忘れたらダメじゃった(笑)」

オーナーのお父様は、マツダ関連の会社に勤めていて、家のクルマは歴代マツダ車だったそうだ。2ドアのキャロル360、2ドアセダンのファミリア800、2ドアクーペのグランドファミリア、ロータリーエンジンのサバンナクーペ、4ドアのファミリア、その後も4ドアのファミリア等々。途中から父親が4ドアを選ぶようになったのは、体格が大きくなっていった自分たちのせいだと笑った。

そんなオーナーにとって、マツダ車以外の選択肢は自身の中には無かったという。他メーカーに乗りたくない云々ではなく、マツダのクルマが側にいることが当たり前のことで、他のメーカーのクルマとは波長が合わなくなってしまったのだそうだ。そのため、公共交通機関の発達した転勤先でも、必ず愛車を持っていったのだとか。

最初の愛車は、安月給でなんとか購入出来たという、ファミリア3ドアハッチバック インタープレイ(DOHC)の1989年式。走行距離が2万1830kmの個体で、お父様が乗っていた1990年式のインタープレイ(SOHC電制キャブ)セダンと一緒のスチールグレーマイカのボディカラーを選んだ。

「子供の頃から乗ってきたクルマというのもありますけど、歴代ファミリアシリーズが大好きじゃったというのが大きいです。コンパクトで扱いやすい4mちょっとのボディサイズは、細い道が多い広島の街にぴったりじゃから。でも、アクセラやマツダ3じゃとダメで、ファミリアくらいのサイズ感がええんですよ」

そう言うオーナーのこだわりは、ハッチバックであること。使いやすいかどうかは別として、ドアの長いクルマのスタイリングが好きなのだそうだ。一つだけ引っ掛かってしまったのは、フルタイム4WDターボのGT-Xではなかったこと。新入社員の若造には、それを選べるだけの財力は無かったということだ。

当時、各社のフルタイム4WDターボのラリー車が、WRCで大活躍していた。それに合わせて市販車のエボリューションモデルが登場し、憧れる人が多かったそうだが、いささか手を出しにくい車両価格だったため諦める人も多かった。そんな中、いち早くリーズナブルなプライスで4WDターボをラインナップしていたのがファミリアだったという。

『ならば、ここは4WDを買わなければ!』と意気込んではみたものの、予算的に購入は断念するしかなかったそうだ。けれど、インタープレイというスポーティグレードを選べたのが、唯一の救いだと話してくれた。

その後、RX-7(FD3S)、ロードスター、サバンナ、コスモスポーツなど、数々のマツダ車を乗り継ぎ、現在はファミリア(BD1051)に乗っている。そんなオーナーが再びファミリアに乗ろうと思ったのは、その使命感からだったそうだ。

「ロードスター、RX-7といった名車はそれなりに走っていますよね。1176台しか生産されなかった希少価値の高いコスモスポーツでも400台くらい現存しとるんです。じゃあ、僕の大好きなファミリアは? と探すと、まともな実働車が1台も見つからなかったけん。空前の大ヒットで、200万台くらい作られているはずじゃのに、残っとらんのです」

現在乗っているファミリア1500XG(BD1051)は、1980年6月に登場したファミリアの5代目モデルとなる。発売から27ヶ月で100万台生産という大ヒットを記録し、ルーフキャリアにサーフボードを乗せる“陸サーファー”という流行語まで生まれた。みんなこぞって乗りたがったのは、このクルマと同じ真っ赤なサンライズレッドのボディカラー、XGグレードだった。

『僕は洗車してワックス掛けしただけで一度もオールペンしていないのに、こんなにも綺麗』なのだと、少し自慢気に語ってくれた。前期のアイデンティティであるフェンダーミラーと、サーファー仕様になっていない、カタログ仕様のまんまのノーマルなのがお気に入りのポイントだそうだ。

状態もかなり良く、新車から30年間ワンオーナーで、走行距離は9万kmほど走っていた。ほぼ車庫にいたにも関わらず、6ヶ月点検ごとにしっかりと整備してあったそうで、その状態の良さから“千葉マツダのショールーム”に展示されるなど、各店舗を転々としていたらしい。イベントに乗っていくと『このファミリア、どっかのショールームで見たことあるんよ』と言われたこともあるそうだ。その後、2オーナー目で2万km、そして現オーナーで12万5000km。都合、25万8000kmと順調に距離を伸ばしている。

「すごく特徴のあるクルマか? というと、大衆車じゃけぇねぇ。普通かもしれん。じゃけどこのクルマはね、マツダが厳しい時に、マツダを支えたクルマじゃと思っとるんですよ。使っとるのはごく普通の汎用エンジンじゃけど、その分車重を軽くしてキビキビと楽しく乗れるように、よう考えられとる。僕が作ったワケじゃないんじゃけど、後のロードスターの『ライトウェイトスポーツ』の思想にも通ずる考え方で、きっと開発者さんが色々なアイデアを出して、頑張ってくれたんじゃなって。じゃから、乗っとると嬉しゅうなる。面白い、楽しい、そんな思いが伝わるんです」

直線を基調として構成されたボディラインは、今でも古さを感じさせることなくスマートでクリーンな佇まい。内装は黒とグレーのモノトーンで統一され、シックでスポーティな雰囲気に仕立てられている。

オーナーによると、1500ccのSOHCエンジン、グロス85ps/5500rpmは非力かと思いきや、車両重量が800kgしかないので、ストレスのない快適走行が可能という。サスペンションは4輪ストラットで、リヤサスには2本のロワアームと長いトレーリングアームを組み合わせ、トーコントロールを行なう『SSサスペンション』を採用。これによって横Gやブレーキでの制動力が発生すると、トーインになるジオメトリーが特徴だと言う。

「この考え方は、ポルシェ928が提唱したヴァイザッハ・アクスルと同じものです。そのおかげで、1980年に発売されたクルマとは思えないハンドリングをしとるんですよ」

燃費は街乗りで12~13km/ℓ、高速道路で16~17km/ℓとかなり良く、世界中で売れたクルマなので、世界レベルで見れば現存車両も多く、この年式のクルマとは思えないほどメーカーから純正部品が出るのもポイント。維持していくのも、他のマツダの旧車と比べれば難しくないそうだ。

そして、リヤシートが分割可倒で十分な積載性があり、床下にも収納スペースがあって小物の収納に便利だ…と、筆者が話を止めるまで丁寧に説明を続けて下さる。

「ちぃと話しすぎじゃね(笑)。とにかく、マツダの名車と言える“ファミリア”の名前を、このまま忘れられてしまうのは耐えられんのですよ。だからこそ、BD型ファミリアをオリジナルに近い形で、実働状態で残しておきたいと考えとります」

数年後、街では今よりももっとEVカーが走っているのを見かけるかもしれない。十数年後は、完全なる自動運転も始まっているかもしれない。

戦後からどんどん変わっていった広島の街並みのように、自動車も目まぐるしく姿を変えていく。そんな中、小さい体をプルプル小刻みに揺らしながら、細い道でもスイスイ行けるファミリアを忘れないでほしい。

「マツダが好きなんよ。考えて工夫して、僕たちが笑顔になるクルマを作ってくれると思っとるから。がんばれファミリア、がんばれマツダ。そして、いつもありがとう」

(文: 矢田部明子 / 撮影: 平野 陽)

許可を得て取材を行っています

取材場所:呉ポートピアパーク(広島県呉市天応大浜3丁目2-3)

[GAZOO編集部]

マツダ ファミリアに関する記事

-

-

ファミリアアスティナ渋々選んだつもりで33年。今では愛おしい相棒との目標は地球100周400万km

2025.03.10 愛車広場

-

-

マツダ車と共に育った広島育ちのオーナーがファミリアを愛するのは普通

2024.05.26 愛車広場

-

-

少年時代に強烈な印象を受けた真っ赤なマツダ・ファミリアクーペとの日々

2024.02.28 愛車広場

-

-

一世を風靡した赤いファミリア 1980年登場の5代目「マツダ・ファミリア」を振り返る・・・懐かしの名車をプレイバック

2024.02.26 特集

-

-

30年連れ添うマツダ ファミリアアスティナ。免許返納後に抱く夢とは?

2024.01.04 愛車広場

-

-

4ドアクーペのマツダ ファミリアアスティナが好き リトラが重要ポイント

2023.11.26 愛車広場

GAZOO愛車広場 出張取材会in 広島

-

-

娘さんの笑顔を乗せて走る、お父さんの“カッコええ”インプレッサ

2024.06.03 愛車広場

-

-

まるでフィクションのようなノンフィクション。マツダ・ロードスターが紡いだ恋愛物語

2024.06.02 愛車広場

-

-

今も昔も流麗なスタイルにゾッコン! 3代目プレリュードと過ごす第二の青春

2024.06.01 愛車広場

-

-

ホイールもスポイラーも性能も! すべてにこだわりが詰まったセブンススカイライン(HR31)

2024.05.31 愛車広場

-

-

オーストラリアからやってきたランドクルーザ(HZJ75)との濃密な愛車ライフ

2024.05.30 愛車広場

-

-

20歳 初愛車でマツダ RX-7を購入した決断は、「回り道せず好きなクルマを買え」という助言

2024.05.29 愛車広場