第14回 モジュール化ってなに? | プロフェッサー由美の自動車トレンド講座

自動車って、乗るのは楽しいけど最新技術はムズカシイ?そんなアナタでも大丈夫。どんな疑問にもプロフェッサー吉田由美がお答えします!

第14回 モジュール化ってなに?

プラットフォーム戦略と何が違うの? 走りや安全性能も向上する?

★今回のテーマ★

最近「モジュール化」という言葉をよく聞くようになりました。製造業全般で使われる用語ですが、自動車ではトヨタやフォルクスワーゲンの取り組みについて触れられていることが多いようですね。クルマ作りに劇的な変革をもたらすといわれているのはなぜでしょうか?

セグメントを超えた“共通化”により、開発・生産がシンプルに

2015年12月に発表された4代目トヨタ・プリウスは、40.8km/リッターという低燃費が話題です。ライバルを突き放す衝撃の数字にビックリ! そして、それに勝るとも劣らないトピックが、これが初めて「TNGA」にもとづいて作られたクルマだということ。TNGAというのは「トヨタ・ニュー・グローバル・アーキテクチャー」を略した言葉で、これからのトヨタ車にとって重要な技術なのです。

とはいっても、何のことだかよくわかりませんよね。私も最初に聞いた時はピンときませんでした。単に新しいプラットフォームが導入されるのかな、と思っていました。でも、これはトヨタが進める次世代車開発の考え方で、トヨタの未来がかかった大改革を意味しているというから、ある意味“事件”です(笑)。

-

- トヨタの新しい自動車開発コンセプト「TNGA」にもとづいて作られた4代目プリウス。最高で40.8km/リッター(JC08モード)という燃費はもちろんですが、プリウス初の4WD車の設定も話題となっています。

以前から、プラットフォーム戦略という言葉はよく使われていました。自動車の記事で「このモデルはあのクルマとプラットフォームが共通で……」というような言い方をよく目にしますよね。これも詳しく述べると難しい話になるのですが、簡単に言えば、いくつかの車種で同じシャシーを使うことを意味します。モデルごとにイチから作っているのでは大変ですから、セグメント(クルマの大きさの区分のこと。詳しくは用語解説をご参照あれ)ごとに共用できるシャシーを用意して、車種に応じて少しずつ変更を加えてクルマを作る、という方法がとられるようになりました。

部品を共通化できるので開発・製造が効率的になり、また開発のスピードも速くなるというメリットがあります。ただ、車種を増やしていくと新しい設計が必要になったり、別の部品を調達しなければならなくなったりするケースが増えてきました。そうなると部品点数も多くなり、だんだん思った通りの効率が得られなくなっていったんですね。

そこで考えられるようになったのが、モジュール(基本単位、ユニット)を使った生産方法です。車両を構成するモジュールを組み合わせてシンプルに設計する仕組みを作り、セグメントが違っても同じように作ることができる方法を探っていくわけです。

-

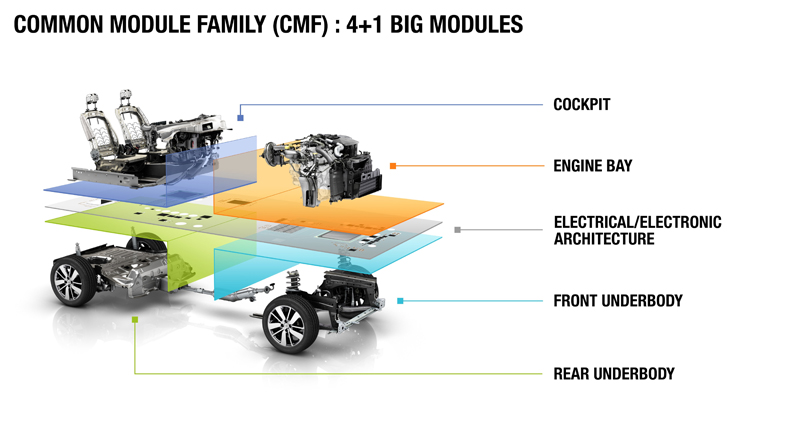

- モジュール化の一例である日産の「CMF(コモン・モジュール・ファミリー)」。車両の基本となる部分を5つのモジュールに分け、それぞれに「重いクルマ用」「軽いクルマ用」といった2~3種類ほどのバリエーションを用意します。後はそれらの組み合わせ次第で、小型車も大型車も作ることができるというわけです。

フォルクスワーゲンは2012年から「MQB」と名付けられた戦略を進めています。これは「モジュラー・トランスバース・マトリクス」の略称……おや、頭文字が合っていません。実は英語ではなく、ドイツ語の「Modularer Querbaukasten」を略しているんですね。いずれにしろ、MQBは横置きエンジンを搭載するFF車のモジュール化を表す言葉です。

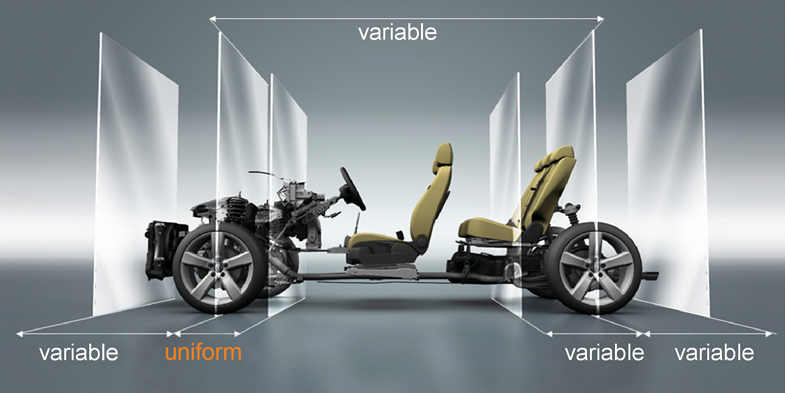

ゴルフはMQBにもとづいて開発されたモデルで、以前から兄弟車だったアウディA3はもちろん、小さなクラスのフォルクスワーゲン・ポロやアウディA1、上のクラスのフォルクスワーゲン・パサートやシュコダ・オクタビアなどもMQBの製品です。フロントアクスルからアクセルペダルまでの距離、エンジンルーム内のレイアウトなどを同じにして合理化を図りました。

縦置きエンジン用のMLB(モジュラー・ロンギチューディナル・プラットフォーム)や、スポーツカー用のMSB(モジュラー・スポーツカー・システム)という別のモジュール系もあります。さらにオーディオやナビのインターフェイスを共通化するMIB(モジュラー・インフォテインメント・マトリクス)などの考え方もあって、さまざまな方向からモジュラー化を進めているんですね。

-

- フォルクスワーゲンの「MQB」は、柔軟性に富んだプラットフォームも特徴の一つ。ペダルからフロントのホイールセンターまでの距離は固定ですが、その他の、ホイールベースや前後のオーバーハング、トレッド幅などはいずれも車種に応じて変更可能。小型車から上級セダンまで、このプラットフォームで作ることができます。

トヨタのTNGAも、同じ流れの中で登場した取り組みだと考えていいでしょう。ただ、こちらはモジュール化だけを意味するわけではありません。TNGAを説明するウェブサイトには、「トヨタの新しいクルマづくりの思想」だと書いてあります。新しいプラットフォームを作ったのは事実ですが、それをパワートレインと一体化して開発しているのが特徴なんですね。プリウスはTNGAを採用したことで、低重心化による自然なドライビングポジションや走りの楽しさ、安全性能を手に入れたと説明されています。

TNGAというのは、技術であるとともに概念、哲学のようなものでもあるようです。そういう意味では、マツダのSKYACTIV(スカイアクティブ)にも通じるものがあるかもしれません。SKYACTIVもエンジン技術からトランスミッション、サスペンションなど、あらゆるエンジニアリングを統括する“考え方”になっています。

プリウスのチーフエンジニアである豊島浩二さんは、TNGAのカバーレンジのど真ん中がプリウスなのだと話していました。そういえば今年のジュネーブモーターショーでは、TNGA第2弾の小型クロスオーバーモデル、C-HRもお披露目されましたね。モジュール化の技術的側面を完全に理解するのは難しいけれど、それによって楽しいクルマがたくさん作られるのは大歓迎です!

-

- 2016年のジュネーブショーで発表された、小型クロスオーバーモデルのC-HR。「TNGA」のもとにこれからどんなクルマが登場するのか、楽しみですね。

★用語解説★

プラットフォーム

“プラットホーム”は駅の施設という感じですが、これも「platform」の日本語的発音。台や壇を表す言葉で、土台や基盤というような意味も持ちます。自動車ではもともとフレームやフロアパンなどを指す言葉でしたが、今ではサスペンションやパワートレインなどを含む、広い意味で使われることもあります。

セグメント

簡単に言うと、サイズによって分類した自動車のジャンルです。一番小さいのがAセグメントで、B、C……とだんだん大きくなっていきます。ただ、厳密に寸法が決められているわけではありません。例えば、以前はCセグメント=5ナンバーサイズと思われていましたが、今ではそれより大型化しています。国によっても少しずつ解釈が違うようですよ。

横置きエンジン

エンジンをフロントに置き、プロペラシャフトを使って後輪を駆動するFRでは、エンジンはシリンダーが前後方向に並んだ形で搭載されます。これが「縦置き」です。駆動輪が前にあるFFでも初期は縦置きが普通でしたが、小型車ではスペース効率に優れる「横置き」……つまり、シリンダーが左右方向に並ぶ搭載レイアウトが常識になりました。

SKYACTIV

2010年に発表されたマツダの新世代技術のこと。ガソリンエンジンのSKYACTIV-G、ディーゼルエンジンのSKYACTIV-Dがよく知られていますね。トランスミッションやプラットフォームにも適用されていて、総合的に車両性能を向上させることを目指しています。

★ここがポイント★

モジュール化を進めているのは、トヨタとフォルクスワーゲンだけではありません。日産の「CMF(コモン・モジュール・ファミリー)」、プジョー・シトロエンの「EMP(エフィシェント・モジュラー・プラットフォーム)」など、各メーカーが新しい戦略を打ち出しています。

グローバルにたくさんの車種を生産する自動車会社では、部品の共通化や開発過程の効率化が、収益構造を改善するための大事な課題となります。モジュール化は必然の流れなんですね。

大筋では同じですが、メーカーによってモジュール化の考え方や方法は少しずつ異なります。生産技術もからんできますから、コストダウン効果を上げるためにみんな知恵を絞っていますよ。

効率を追求することは、自動車の基本性能を向上させることにもつながります。モジュール化をどう進めるかが、自動車メーカーの10年、20年先を左右することになりそうですね。

(文=吉田由美/写真=小林俊樹)

[ガズー編集部]

これまでの連載

第1回 EV、PHV、FCV?

第2回 ダウンサイジングってなに?

第3回 自動運転は本当に実現するの?

第4回 トレンドカラーってどう決まる?

第5回 スポーツカー復活の流れはホンモノ?

第6回 フロントグリルはもっと大きくなる?

第7回 ディーゼル車は環境にやさしいの?

第8回 日本でミニバンが人気なのはなぜ?

第9回 コンパクトSUVが流行している理由は?

第10回 「ITS Connect」ってどこがすごいの?

第11回 日本カー・オブ・ザ・イヤーで見えたトレンドとは?

第12回 4WDにはどんなメリットがあるの?

第13回 軽自動車はこれからどうなる?

第14回 モジュール化ってなに?

第15回 4ドアクーペは何が新しい?

第16回 シートアレンジの進化は止まらない?