3年計画で優勝を目指す!【学生フォーミュラ–北海道大学編-】

北海道で全日本学生フォーミュラ大会に参加する唯一のチームとなるのが、北海道大学フォーミュラチーム。雪に覆われる季節を迎えても、極寒に負けない熱いハートを持つ若い力が結集していました。

★北海道大学フォーミュラチームFHT プロフィール

●部員数:10名 ※部員数は2014年12月現在

●活動内容:パワートレイン班、シャシー班、エアロダイナミクス班、マネージメント班の4部門があり、工学部にある部室で設計作業、ガレージでパーツ製作や車両の組み立てを行う。

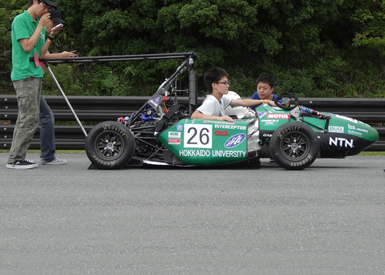

●活動実績:2014年度 第12回全日本学生フォーミュラ大会 38位

2013年度 第11回全日本学生フォーミュラ大会 26位

2012年度 第10回全日本学生フォーミュラ大会 14位 など

重責を託された1年生のプロジェクトリーダー

北海道大学工学部は、2010年にノーベル賞を受賞した鈴木章博士が教鞭(きょうべん)をとっていた名門です。ナノテクノロジーから環境社会工学まで広い分野をカバーし、北海道の科学技術研究をリードしています。勉学の意欲に燃える学生が集う研究棟の一角に、北海道大学フォーミュラチーム(FHT)の部室がありました。

迎えてくれた部員の皆さんを見ると、驚くほど若い! 青年というより、まだ少年の面影を残しています。実は、現役部員は1年生9人と2年生1人で、全員が2014年から加わったメンバーです。プロジェクトリーダーの長田大輝さんも1年生。初々しいのは当然でしょう。ついこの間まで高校生だったメンバーたちが、フォーミュラマシンを製作するのです。

「通常ならば4年生がプロジェクトリーダーになるはずなのですが、2014年は人員の都合で変則的な形をとることになりました。先輩方はアドバイザーという立場で、実動メンバーは全員が初めての挑戦です。僕自身もわからないことだらけですから、先輩やOBから教えてもらいながら手探りでやっています。9月に2014年の大会が終わり、今は次の大会に向けて設計作業を詰めているところですね。ちょっと遅れ気味なので、これから挽回しなくてはいけません」

長田さんは、この非常事態を打開する重責を託されたわけです。FHTマシンについてはこれから学ぶことも多く、修士1年の黒田啓介さんから時折助け舟が入ります。

「2007年から全日本学生フォーミュラ大会に参加していて、2015年は9回目の挑戦です。今までは2年周期でマシンを開発してきました。1年目は新たなコンセプトで開発し、2年目はそれを熟成させるというやり方です。本来ならば次は一から作り直す年なのですが、2014年のマシンで予定以上の大幅な変更を行っているので、2015年はキープコンセプトで行くことになりました」

「1年生だけで新マシンを作るのはさすがに難しいですから」と、黒田さんも納得している。ちょっと気になるのは、2013年の26位から2014年は38位に順位を下げていること。マシン作りの構想に問題があったのでしょうか?

「マシンの設計自体は、評価が高かったんです……でも、ドライバーが練習する時間を持てず、パフォーマンスを引き出せませんでした」

一つのトラブルが、大きな誤算を呼んでしまったのでした。

3カ月の遅れが痛かった!

黒田さんが新入生としてFHTに参加し始めてすぐ、その悲劇は起こりました。

「燃調セッティングをするために、埼玉までマシンを運んだのですが、その時にハブが破損してしまったんです。前の年に新しくECUを買っていたのでエンジン特性を測らなければならなかったのですが、これができなくなってしまった。直してもう一度計測したのが、大会直前の夏休みです。勉強があるので埼玉まで持っていく時間がとれるのはまとまった休みだけです。結果として3カ月の遅れが出てしまいました」

北海道でチームを運営するのは、どうしてもハンディを伴います。年に1度の大会が開かれるのは静岡県ですから、マシンを運ぶのも大変です。関東や関西では日頃から各大学が交流し、対抗戦を開いています。しかし、北海道にはこのチームしかありませんから、切磋琢磨(せっさたくま)する機会がありません。

そして、やはり敵となるのが寒さと雪。12月から3月まではサーキットもクローズしてしまうので、練習走行は不可能です。だからこそ、スケジュールをしっかり守り、ゴールデンウィークまでに新マシンを仕上げることが何よりも大切になります。

「早めにマシンを完成させて、ドライバーが特性を理解する時間があれば、必ず成績が上がると思っています。パソコンでシミュレーションゲームを作ったのでバーチャルで練習することはできますが、それでは限界があります」

FHTのウェブサイトにはトップページに各班の進行状況が棒グラフで示されていて、すべてが伸びきるとマシンが完成します。大会の規定で、フレームは年次ごとに新品を用意しなければなりません。部室から歩いて3分ほどの場所にあるガレージで、これから作業が始まります。

FHTのマシンには、他のチームにはない特徴があるそうです。

「僕たちはホンダさんから提供していただいた600ccのエンジンを使っています。カムシャフトやピストンに手を入れるチームもありますが、FHTではそこにはあまりこだわっていません。でも、見た目でほかとはまったく違うことがわかると思います。他チームの多くは13インチのホイールを採用していますが、僕たちのマシンは10インチホイールです」

13インチホイールを使えば、タイヤの幅を広くできるのでグリップを稼げます。でも、FHTはそれは過剰だと考えているのです。大会では、最高速はせいぜい80km/hほど。トランスミッションは、2段で十分というコース設定です。ならば、ホイールを小さくして軽量化したほうが有利だと考えました。

マシン評価技術の確立が全国制覇への第一歩

「ホイールを10インチにすることで、約4kgの軽量化ができます。ただ、これはすべて回転マスなので、加速性能で言えば4倍の16kgに相当します。シャシーから16kg減らすのは至難の業ですから、これは大きいんですよ。しかも、このほうがF1みたいなシルエットになってカッコいい(笑)」

なるほど、見た目だって大事ですよね。ただ、10インチだとホイールの内側のスペースに限りがあるので、設計の自由度は下がります。そこを工夫して何とかするのが腕の見せどころ。お金のあるチームだと炭素繊維強化プラスチック(CFRP)でボディーを作りますが、高価なのでガラス繊維強化プラスチック(GFRP)で我慢。サージタンクなどの強度のいらないパーツは3Dプリンターを使って作ります。最近捨てられそうになっていたのをもらい受けてきた旋盤も、パーツ作りの戦力になりそうです。

「マシン作りには、どうしてもお金がかかります。部員は月に4000円ずつ部費を収めていますが、それだけでは到底まかなえません。OBから寄付をいただいたり、50社以上のスポンサー様から技術や資金を提供していただいたりして、年間300万円ほどかかる経費を調達しています」

技術力だけでは、学生フォーミュラチームを運営することはできません。社会のルールを知り、礼儀正しくコミュニケーションする総合的な能力が問われるのです。

学生フォーミュラ大会の特徴として、静的審査というのがあります。レース結果で競う動的審査に車検と静的審査の成績を加え、トータルの点数で順位が決定します。

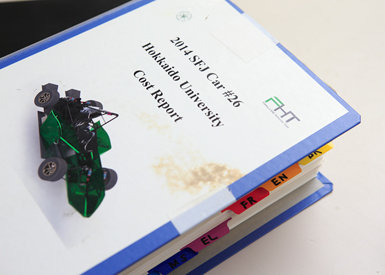

「静的審査では車両のコストレポートを提出することになっています。設計図とコスト管理表を提出して、それが実際に車両と合致しているか詳しく調べられます。例えばブレーキのローターを作るのにレーザーで加工して研磨するのにいくらかかるかなど、すべてのパーツについて詳細に記述します」

2013年のものを見せてもらうと、分厚さに驚きました。正確な図面に詳しく工程を説明する文章が添えられ、企業が仕事を発注するのと変わらないクオリティーの書類なのです。学生フォーミュラ大会が、企業から注目されている理由がよくわかりました。うまくすれば、即戦力をスカウトできるのですから。FHTからも、毎年自動車関連会社に就職する学生がいるそうです。

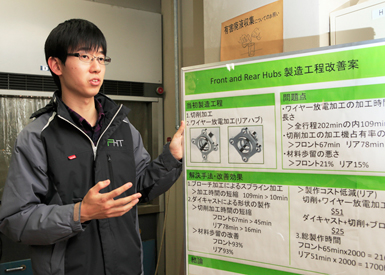

今の主力である1年生部員にとっては、就職なんてまだまだ先の話。まずは2015年の大会に向けて、少しでもいいマシンを作っていくことが課題です。コンセプトとして掲げているのは、「マシン評価技術の確立」です。これは、何を意味しているのでしょうか。

「車両計測技術を向上させるということです。感覚ではなく、センサーで客観的なデータを取らなくてはいけません。これまでは、どこが悪いのかを把握する能力が不足していたんだと思います。今年は、監督、運営、管理をちゃんとやることがまずは求められますね」

黒田さんは、2014年の経験を踏まえ、アドバイザーの立場からそう話します。プロジェクトリーダーの長田さんは、具体的な目標を教えてくれました。

「2015年の目標は、大会で10位になることです」

優勝ではない?

「今はまだ、優勝を狙うのは無理でしょう。FHTのこれまでの最高順位である11位を超えることを目標にしました。僕たちが4年生になる頃には、知識が増えて経験も積んでいるはずです。そこで優勝できるように、少しずつ進んでいきます。ただ、2014年に28位とかでは、3年後に優勝するのは難しいでしょう。だから、目に見える目標として、10位を目指すことにしました」

全国制覇へ、3年計画の第一歩がこれから始まります。

(文=鈴木真人/写真=荒川正幸)

関連サイト

【HP】FORMULA-SAE HOKKAIDO TEAM

【Facebook】北海道大学フォーミュラチーム

[ガズー編集部]